火山の山麓をうるおす、那須疏水

火山山麓は緩やかな美しい裾野を展開しているが、その開発を可能とする自然的な条件は極めて厳しい。開発可能地が広大にあっても、すべての生産・生活活動が、確保可能な水量に規制されてしまうからである。火山山麓には豊富な湧水帯が部分的にはあるが、これを水源として利用できるのはかなり限られた範囲である。したがって、この湧水を水源として近世以前にも水田の開発をみたところは少なくないが用水を湧水に依存する限り水田開発に限界があり、開発が進むにしたがって水需要についての事態は深刻になる。

このように用水に制約される火山山麓扇状地の開発の事例は明治以降に多くみられるが栃木県の那須野原もそうした開発の典型である。那須野原は、那須岳の南方に広がり、那珂川とその支流の箒川に囲まれた広大な扇状地の原野である。明治初めの国営開墾適地調査においても、福島県の安積原野に次いで青森県の三本木原などとともに国営開墾の第2の候輔地とされた。それは首都から北に150kmで4万町歩(約4千万haもの面積をもつ原野であるということがこの地の開墾の魅力であったからである。

しかし、この原野は特有の礫層が非常に厚く発達し、表土は薄く、また地力も低かった。さらに水の地下浸透が激しく、河川は洪水時をのぞいて伏流し、扇状地の高位部では地下水を汲み揚げる技術がかつてはなかったため、農業の発展は強くはばまれ、山麓周辺集落の入会まぐさ場や藩の狩猟場として利用されていたにすぎなかった。

明治期の官民有区分により官有地となり、明治10(1877)年ごろから地元の有力地主が中心となって開拓計画がたてられた。内務省勧農局の松方正義の奨励などを契機に、三島通庸ら鹿児島県士族の肇耕社(1,036町歩)、地元有力地主の那須開墾社(3,400町歩)などによる開拓事業が取り組まれた。

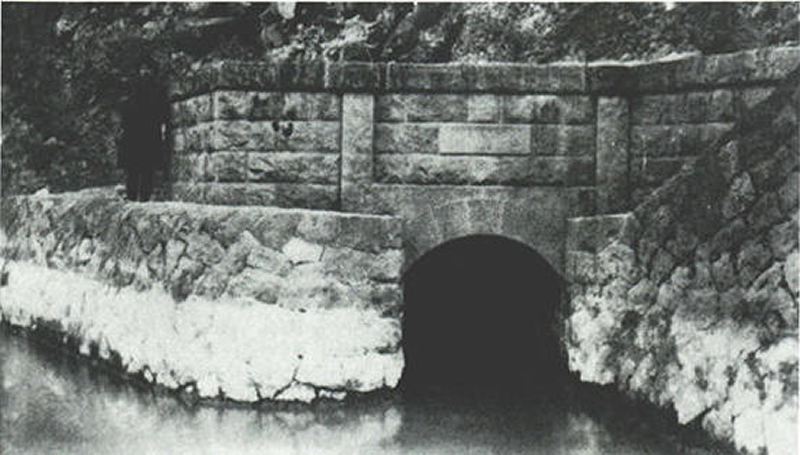

那須疏水の第1次取水口 (『那須疏水百年史』より大正6年撮影)

開拓の動脈ともいうべき用水は、那須開墾社の地元代表である印南丈作・矢板武が明治14年に私財を投じ、工事は県が行って翌年に完成させた。この成功をふまえ、明治17年から本格的に水田かんがいなどを目的に、那珂川を水源とする大水路の開削に着手したが、資金不足をきたし政府に請願を重ねた結果、内務省の直轄工事によって明治18年に幹線水路が完成した。これが那須疏水であり、分水路も翌年秋までに完成した。その後、那須野原を東北本線が通過することになり、本格的な開拓が進んでいった。

なお、用水開通後、那須疏水普通水利組合が組織されたがここでは各開墾地の反別に応じた用水権量を決めて、背割分水により分水された。以後、この用水権量にもとづいて水路の維持保全に要する経費は負担されるとともに、用水権量内における開田は各開墾地経営の裁量であるとされた。こうした「水量割制」の水利組織は、他地域でみられない独特なものである。

第二分水口平面図

用水権量は、分水最末端まで写真のような背割分水(下左)により決定された、現在の那須野原台地疏水路に沿って、開拓地が整然と広がっている。

背割分水(下左)

現在の那須野原台地

疏水路に沿って、開拓地が整然と広がっている。