1.地域の概況

(1)地区の概要

国営小阪部川農業水利事業(以下、「当地区」という。)の受益地は、岡山県南部の平野部の岡山市、倉敷市、総社市及び早島町に広がり、高梁川を主要水源とした県下最大の水田農業地帯である。当地区は、湛井(たたい)十二ヶ郷用水、上原井領(かんばらいりょう)用水、高梁川東西用水及び上成乙島(うえなりおとしま)用水の4系統に分けられ、湛井十二ヶ郷用水と上原井領用水は当地区上流部の総社市湛井に設置された高梁川合同堰から、高梁川東西用水は下流の倉敷市酒津に設置された笠井堰から、上成乙島用水は倉敷市玉島に設置された潮止堰から取水している。

備中最大の用水路で構成される湛井十二ヶ郷用水は、遠く平安時代に現在の総社市、倉敷市、岡山市に係る水田に水を供給するため、湛井堰を築造し水路を整備した。また、上原井領用水は、安土桃山時代に水路を整備したといわれているのが始まりである。高梁川東西用水は、明治から大正にかけて実施された高梁川の改修工事に伴う井堰の統合と、6用水(八ヶ郷用水、倉敷用水、備前樋用水、南部用水、西部用水、西岸用水)の適正配分をはかるため、施設の整備が行われたのが始まりである。

昭和初期、湛井十二ヶ郷用水、上原井領用水、高梁川東西用水の3組合での用水配分は、様々な旧慣があり、用水施設も不完全で、かんがい用水の確保に非常な困難を強いられてきた。そこで用水問題解決のため、昭和11年8月、岡山県に高梁川用水委員会が設置され種々検討が行われていたところ、昭和14年の大旱魃(かんばつ)を契機として昭和15年1月に新見市上熊谷に小阪部川ダムの建設、総社市湛井に湛井堰と上原堰を統合した高梁川合同堰の新設及び用水路の改修の基本方針が決定された。

この方針に基づき昭和16年1月、小坂部川にダム工事が県営事業として着工された。しかし戦時中の資材、労務不足により工事が難航したため、昭和23年8月に県営事業を国営事業に移管し、昭和31年3月に完成した。

(2)下流受益地の概要(瀬戸の穴海~干拓へ)

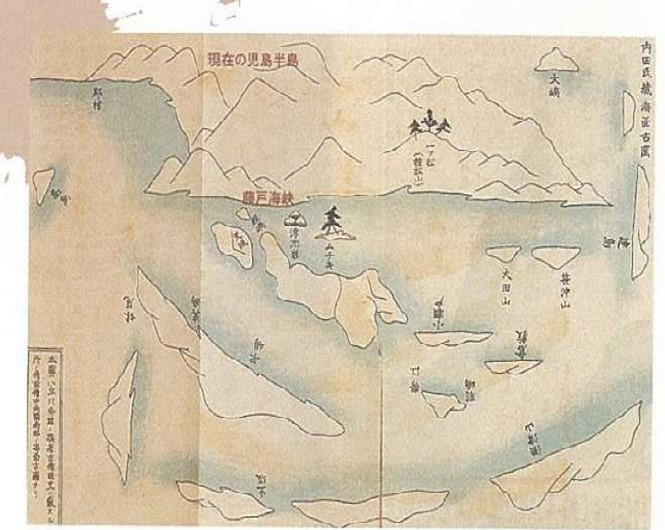

現在の岡山平野の多くは戦国時代まで遡ると、島々が点在する一面の浅海で、「瀬戸の穴海」と呼ばれており、海流の強い讃岐海峡を避けた瀬戸内海の主要航路であったという。岡山県の三大河川(高梁川、旭川、吉井川)から流れ出る河川水と海水が混ざり合って、獲物も多く漁業にも最適な条件でもあった。当時の島々は、早島、玉島といった島のつく地名で、現在の広大な岡山平野に散在する丘陵として残っており、小阪部川ダムの受益地もその多くは海であった。

海岸線は、今よりずっと北にあり、西大寺から岡山にかけては海面下にあり、JR山陽本線の北、現在の岡山市北区花尻から倉敷市酒津に至るラインで、広い穴海を形成していた。

岡山県の三大河川の中で、高梁川は、盛んな侵食で大量の土砂を流下させ、沖積作用により穴海に干潟を広く生成させる働きをした。また、高梁川上流の阿哲郡、成羽川上流の広島県比婆郡、神石郡等の中国山地の花こう岩地帯は、古くから砂鉄採取の鉄山産業が行われており、山を掘り崩し、流水による「鉄穴流し」や砂鉄を溶かす燃料確保のため行われた森林の伐採による土砂の流出も干潟の発達に少なからず寄与したとされている。現在の岡山平野の耕地約25,000haのうち、実に、約20,000haが干拓によって生み出されている。これらの大もとは高梁川による沖積作用であり、今日の岡山平野の穀倉地帯は高梁川によって育まれたといえる。

一方では、新規用水手当が十分でない状況下での干拓による耕地の拡大は、水需給の一層の逼迫(ひっぱく)を来すことになった。この課題は、小阪部川農業水利事業による小阪部川ダムの建設、児島湾沿岸農業水利事業などによる児島湖の誕生及びかんがい排水施設の整備により、この地域の長年に及び深刻な水問題が解決することとなった。

(3)高梁川の概要

高梁川は、岡山県の西部に位置し、その源を岡山・鳥取県境の花見山に発し、新見市において西川、熊谷川、小坂部川等支川を合わせながら南流する。源流付近は谷が浅く広い。小坂部川と合流する辺りから上流部と様相が一転し、吉備高原山地を深く刻む峡谷河道が約50km続き、この辺りの谷壁が300m以上となる。石灰岩地域では、阿哲台、川上台などのカルスト地形、井倉洞、満奇洞などの鍾乳洞が発達している。高梁市において広島県比婆郡の道後山から発する成羽川(広島県内では東城川と呼ばれている)と合流している。峡谷部の出口となる河口から34km付近より下流は、沖積平野を流れ、堤防が築かれている。更に南下し、倉敷市酒津において小田川と合流したのち、倉敷・玉島両平野を貫流して瀬戸内海の水島灘に注いでいる。

延長は111km、流域面積は2,670km2である。下流部には、岡山県第2の都市である倉敷市が存在し、水島地区には全国屈指の規模の石油・鉄鋼等大型コンビナートが形成されている。

高梁川の流域は古くは備中と呼ばれ、備前・備中(岡山県)、備後 (広島県)と合わせ吉備の国として政治・経済・文化の面で重要な地域であった。高梁川の名前は古くは日本書紀に記されている川島川から川辺川、松山川など、その時代時代に栄えていた町の名前を取って呼ばれていたが、明治時代になり備中松山が高梁と改称されたことにより松山川から現在の高梁川という名前になった。

舟運は、河口から松山までは室町時代末期に開発され、高瀬舟の航路は、江戸時代の最盛期には上流の新見、成羽川上流の東城、小田川上流の井原の辺りまで整備され、交通運輸の重要な動脈となっていた。成羽川上流で江戸時代から明治時代まで盛んに生産されていたべンガラも高瀬舟を利用し全国に運ばれていった。

2.事業に至る経緯(昭和14年の渇水の概要)

高梁川流域の気候は、下流域が瀬戸内型気候、中上流域は内陸型の気候で、年間降水量は、下流域が約1,000mm、流域全体の平均で約1,400mmと、全国平均に比べても少雨である。

事業の着手の契機となった昭和14年の渇水の概要が、高梁川用水土地改良区50年のあゆみに記載されているので紹介する。

以下「昭和14年旱害状況調査(岡山県農務課・編集第4輯)」より抜粋

(1)旱魃概況

①本年度の降水、気温、日照状況

本年未曽有の旱魃に逢着し、之を既往45ケ年の降水、気温、日照と比較すれば、別表(省略)の如くにして、降水にありては、1 ~3月は平年量に達せしも、4月以降平年の半量に及ばざるのみならず、特に挿秧(※)に必要なる6月の降雨量過少にして、挿秧を開始すること能はず、最後の期待を懸けたる7月の降水は僅々5粍にして平年の29分の1量に過ぎず、1月以降、7月に至る降水総量の僅少なること、明治24年以来48年間中第一位にして、大正13年、昭和8年之に次げり。

※挿秧(田植え)

②本年梅雨期の降水状況

本年の梅雨期即ち6月12日より、約1ヶ月間の降水量は48.5粍にして平年に比し、136.8粍少なく明治24年以来48年間に於ける最少は明治26年の32.9粍、大正2年46.1粍、之に次ぎ本年第3位なり。

③早魃面積及び被害額

かくのごとにして、7月8日現在の未挿秧面積は約8,000町歩にして水稲作付面積の約1割に相当せり。而して之に対し、一面に於いて、用水の公平且つ効果的なる配分を図ると共に一面瀬堀地下水の利用其の他揚水に能ふ限りの力を致したる結果漸次其の面積の減少を見たるも、7月30日現在、尚 2,800町歩の未了地を存せり。然るに8月に入るも降雨更に無きため、藺草跡地の挿秧全く絶望となり、同月31日現在の調査によれば、4,060町1反歩に及べり。而して挿秧せるも枯死に瀕する反別、 7月31日現在、13,092町3反歩、8月31日現在、32,633町2反歩、9月10日現在に於いては、33,391 町歩、此の被害額30,091,010円に達せり。

④「附」旱魃による水稲塩害調

県沿海地帯は降雨少なき為、田用水は逐日塩分を加え、挿秧地と雖も相当の被害を受け、全く枯死せる面積162町歩に達し、早植地は発育を停止するのみならず、葉は黄変し晩植地は活着に先だち塩害のため茎葉枯死し僅かに茎部に生色を呈せり。

3.事業の内容

(1)事業の概要

小阪部川ダムは、高梁川を主要水源とする湛井十二ヶ郷用水、上原井領用水及び高梁川東西用水の3系統とそれぞれの余水を含めた地域の水利状況に改良を加えるため、岡山県に高梁川用水委員会が設置され、昭和 15年1月高梁川用水委員会の答申に示された「高梁川水域の水量の絶対量を確保すること」に基づき種々調査の結果、昭和15年11月、事業費3,800,000円で県営事業として採択決定された。

昭和16年1月、小阪部川用水改良事業として現地(阿哲郡美穀村)に事務所を開設し、同17年10月には用地買収及び補償調印が行われ、工事に着手したが、太平洋戦争の勃発により終戦に至る間、労力、資材の欠乏のため工事は遅々として進まず仮設備の一部が完成したのみであった。

昭和23年8月、国営移管され農林省において実施されることとなり、同25年8月米国対日援助見返資金2億円の配付を受けようやく工事も本格的となり、同年12月より堤体コンクリート打設を開始した。そして同29年11月に仮貯水を始め、翌30年2月末貯水池は満水となり、堰堤の仕上げ工事も着々と進み同年4月末その竣工をむかえた。

貯水池の名称は、昭和29年11月、懸賞募集の結果、応募総数197人の中から審査が行われ、郷土史家岡長平先生の意見を入れて「美穀湖(みよしこ)」と決定された。翌昭和30年10月待望の竣工式に「美しいみのりを祝福する湖」として、その名称披露が行われた。

同年夏季の旱天(かんてん)に際しては、早速その貯水の放流(昭和30 年8月15日~8月22日迄放流量3.75m3/s 平年型2期)がなされ、「一滴千金の宝水」を喜びあった。

小阪部川ダム湖畔に美穀神社をその北側に合祀(ごうし)堂を建立し、昭和30年6月東前寺住職、森秀仁氏を導師として、水没家屋(23家)の先祖及び工事死亡者(12名)の霊を慰める合祀と入仏式を行うとともに死亡者の分骨を納め、立ち退き者の当主と死亡者の名を刻した石碑を建立した。

(2)歴史年表

| 昭和11年 | (1936) | 岡山県に高梁川用水委員会設置(8月) |

| 昭和14年 | (1939) | 高梁川下流地域大旱魃(かんばつ) |

| 昭和15年 |

(1940) |

高梁川用水委員会答申(1月) 基本方針(1)貯水池の造成(小阪部川ダム築造) (2)用水の適正配分(高梁川合同堰新設) (3)用水路の改修(国営附帯県営かんがい排水事業施行) |

| 昭和16年 | (1941) | 県営小阪部川用水改良事業着手(1月) |

| 昭和17年 | (1942) | 小阪部川ダム建設工事着手(10月) |

| 昭和18年 | (1943) | 高梁川用水普通水利組合設立認可(2月20日) |

| 昭和23年 |

(1948) |

県営小阪部川用水改良事業国営移管(8月18日) (国営小阪部川農業水利事業となる) |

| 昭和24年 | (1949) | 土地改良法制定(6月6日) |

| 昭和27年 |

(1952) |

高梁川用水土地改良区設立認可(7月17日) (高梁川用水普通水利組合を改組) |

| 昭和29年 | (1954) | 小阪部川ダム貯水式(11月23日) |

| 昭和30年 | (1955) | 小阪部川ダム竣工式「美穀湖(みよしこ)」として命名披露(10月13日) |

| 昭和31年 | (1956) | 国営小阪部川農業水利事業完了(3月) |

| 昭和32年 | (1957) | 小阪部川ダム管理を農林省から高梁川用水土地改良区が受託(3月31日) |

| 昭和35年 | (1960) | 小阪部発電所建設・運営(ダム他目的使用)について中国電力(株)と高梁川用水土地改良区が契約 |

| 昭和37年 | (1962) | 中国電力(株)小阪部発電所運転開始(2月23日) |

| 昭和45年 | (1970) | 国営附帯県営かんがい排水事業高梁川地区全事業完了(3月) |

| 昭和46年 |

(1971) |

小阪部川ダム他目的使用契約書締結(7月31日) (工業用水:クラレ玉島工場、水道用水:倉敷市水道、岡山県南部水道) |

| 昭和47年 | (1972) | 梅雨前線豪雨による大水害発生。県内でも浸水・崖崩れ発生による被害大 |

| 平成6年 | (1994) | 大早魃(かんばつ)が発生。高梁川水系では最大農業用90%取水制限。 県営高梁川渇水緊急対策事業により、小阪部川ダムへ水中ポンプ36台設置工事を実施し、 ダムの底水をポンプ揚水で合計2,737千m3放流 |

| 平成10年 |

(1998) |

国営かんがい排水事業(岡山南部地区)着工(工期H10~27年度) 岡山南部地区地域用水機能増進事業着工(工期H10~22年度) |

| 平成13年 | (2001) | 県営農業用河川工作物応急対策事業(小阪部川地区)着工(工期H13~19年度) |

| 平成19年 | (2007) | 農業用水水源地域保全対策事業(高梁川用水地区)着手(工期H19~24年度) |

| 平成25年 | (2013) | 国営施設応急対策事業「小阪部川地区」着手(工期H25~26年度) |

| 平成26年 | (2014) | 国営施設機能保全事業「小阪部川地区」着手(工期H26~R6年度) |

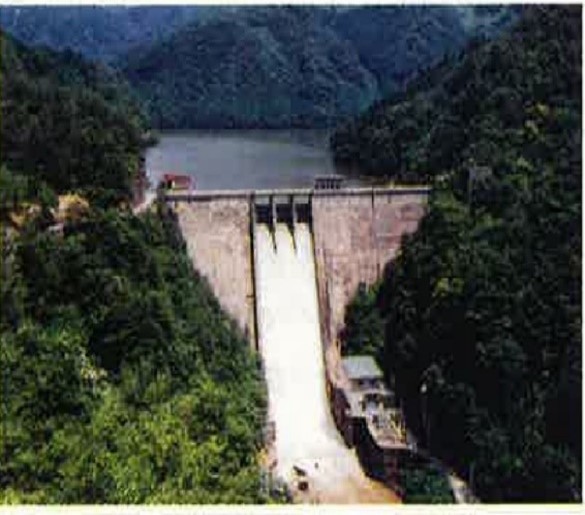

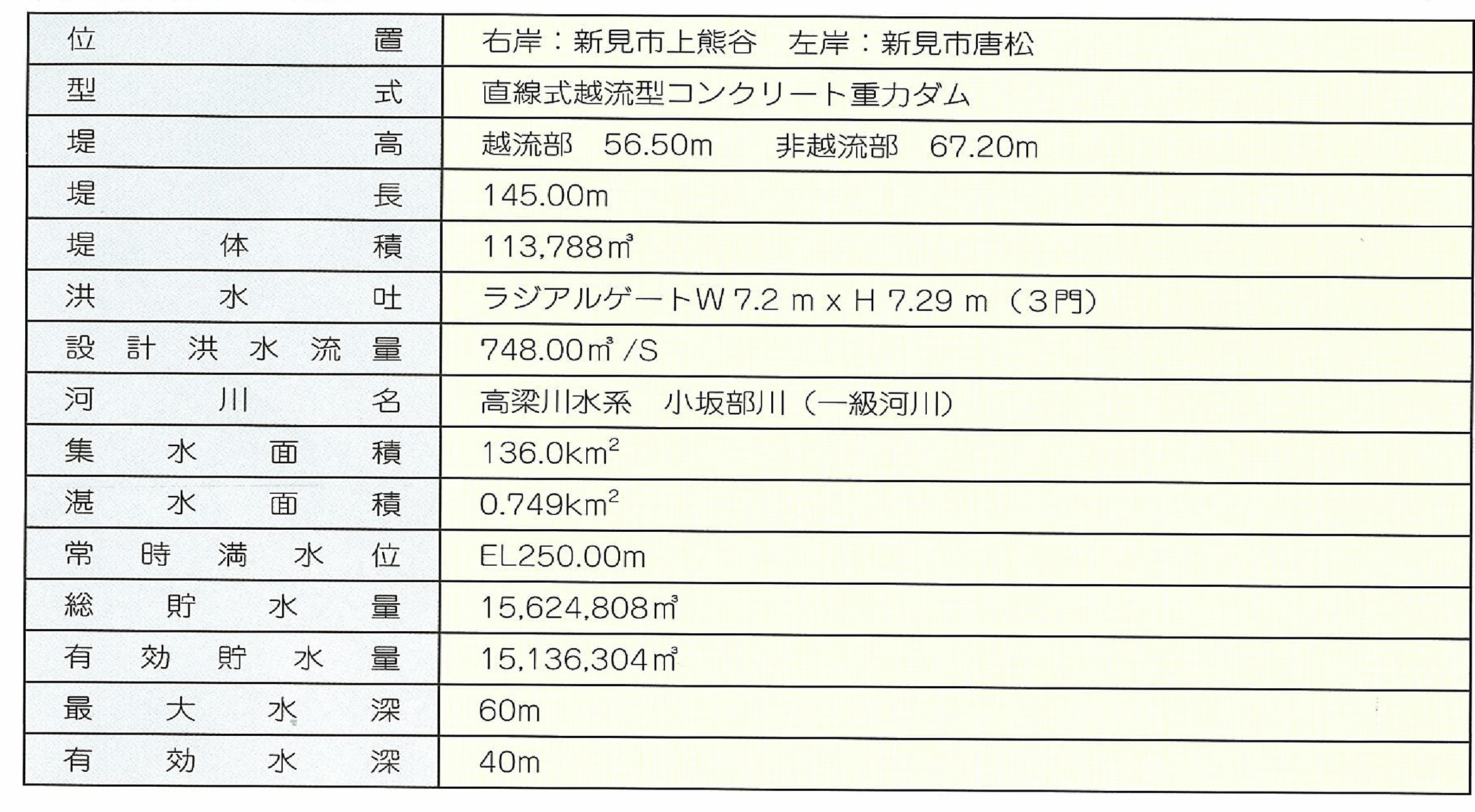

(3)小阪部川ダムの概要

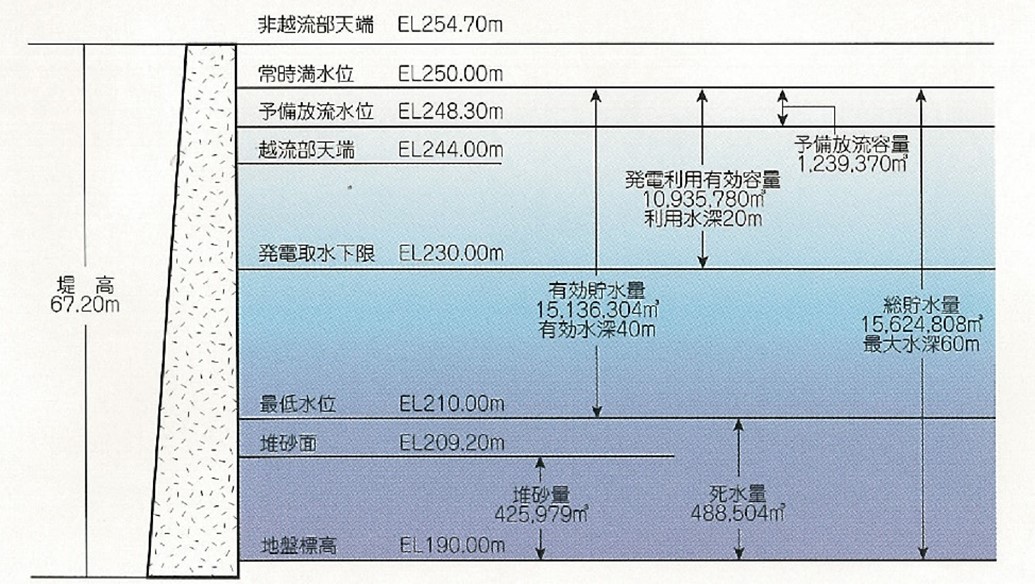

小阪部川ダムは、農林省によって建設された初めての本格的な重力式コンクリートダムである。ダムサイトの周辺は、蛇行しながら南西に流下する小坂部川が急峻(きゅうしゅん)で狭隘(きょうあい)な地形を作っており、基礎岩盤は堅硬な流紋岩質凝灰岩が急峻なV字谷を形成していることから、ダムタイプは、これら条件を考慮して直線式越流型重力式コンクリートダムが選定された。堤高(非越流部)は67.2m、堤長は145m、堤体積は約114千m3、洪水吐はラジアルゲートW7.2m×H7.29m(3門)で設計洪水流量748m3/sである。

取水設備は、水力発電の設置により、幅2m、高さ22mの角落しに改築され、堤体に埋設された鋼管をとおり、発電による減勢され、下流河川に放流されている。

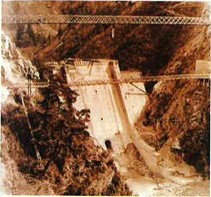

工事は、ダム本体に先立って、右岸地山部に仮排水路を設け、河川水の仮廻しが行われた。基礎掘削は発破が使用されたが、仕上げ掘削では槌梃等を用いて緩んだ岩片を掘削除去、小突起部はピックハンマ等で削り落す方法がとられた。

コンクリートの骨材は、約5㎞離れた高梁川本流の河床で採取して分級された川砂利で、長さ4.5㎞と5.4㎞の2基の索道でダムサイトへ運搬されている。セメントは工場からバラセメントをダンプトラックで索道荷積場まで直送し、そこから索道でダム地点まで輸送している。堤体コンクリートは、ダムサイト左岸地山部に置いたバッチャープラントで混練してケーブルクレーンと斜シュートを併用して打設している。打設は、ダム軸方向に12m間隔で11ブロックに分割して行われている。

◎ダムの概要

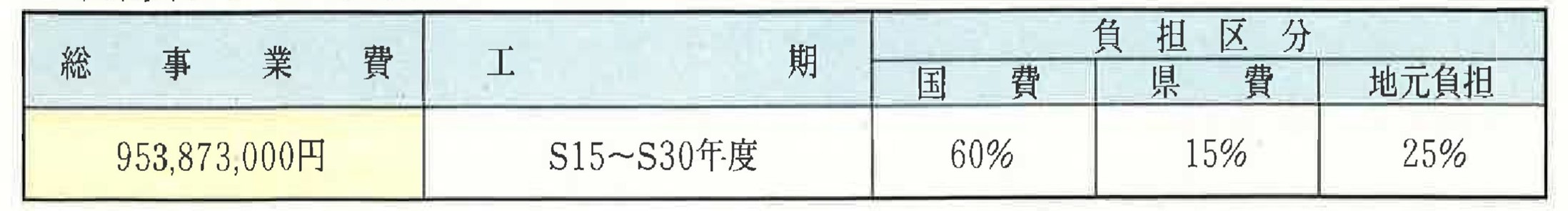

◎事業費及び工事工期

(4)小阪部川ダムの管理と補給計画

①農業用水の配水と維持管理

農業用水を補給するための水源地である小阪部川ダムは、高梁川用水土地改良区で直接維持管理し、高梁川へ放流された農業用水は、各堰から取水され、配水と用水路の維持管理は それぞれ関係用水組合及び関係土地改良区等が行っている。

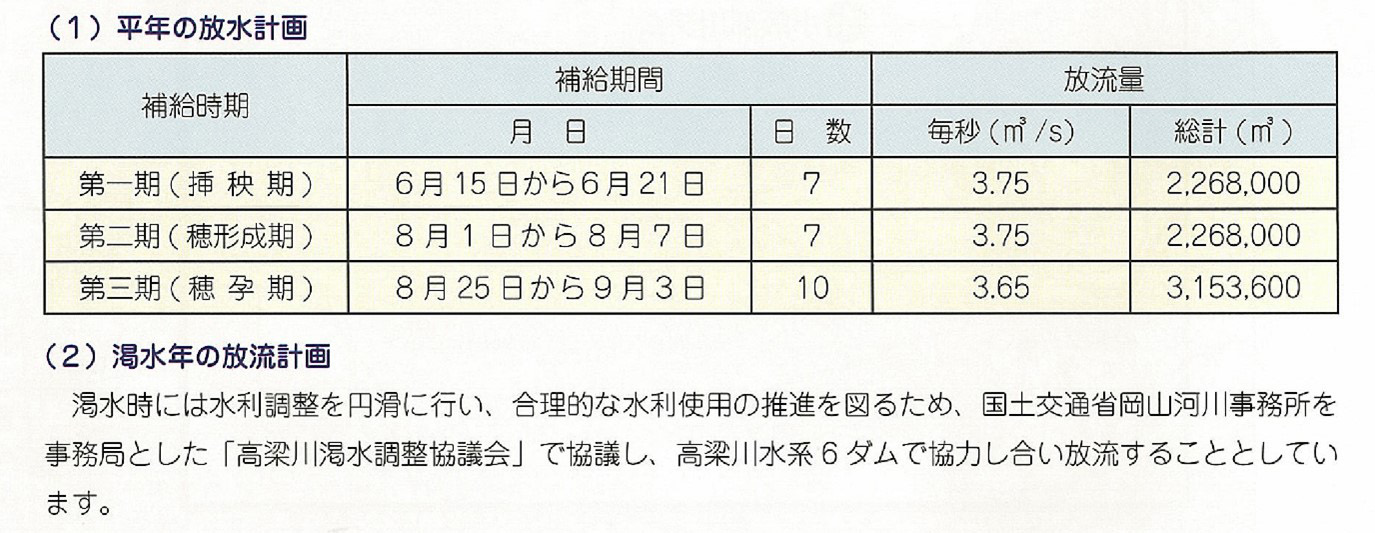

②かんがい用水補給計画

③洪水処理

洪水吐ゲート3門を有する小阪部川ダムは、洪水調整容量を持たない利水ダムであり、予備放流方式によるダム操作を行い洪水に対処している。過去最大の放流は平成30年の7月の梅雨前線等による豪雨によるものであり、このときの最大放流量は421m3/sであった。

④貯水池容量配分計画

4.小阪部川ダムの役割と効果

(1)地域の農業を支える小阪部川ダム

本地区の農業は、水稲を中心とし水田の畑利用による大麦、大豆、野菜を組み合わせた複合経営が行われている。関係市町の岡山市、倉敷市、総社市、早島町の全体で見た場合、平成29年の農業産出額は、409億9千万円と岡山県全体(1,505億円)の27%を占め、米が148 億2千万円、野菜が84億2千万円、果実が103億8千万円、花きが8億円、麦類が5億2千万円、雑穀、豆類が2億1千万円である。市町村別の統計が公表されている平成26年と平成29年を比較すると、農業産出額の総額は89億3千万円(27.6%)増加している。

また、関係市町の認定農家数は、平成29年時点で1,078人であり、岡山県全体3,066人の35.2%を本地域で占めている。

耕地面積は、平成17年から平成27年までの10年間で田が14,349haから13,028haへと1,321ha(9.2%)減少、畑が965haから805haへと160ha(16.6%)減少、樹園地が933haから760haへと173ha(18.5%)減少しているが、岡山県全体の減少割合は田12.1%、畑18.1%、樹園地23.3%であり、減少割合は岡山県全体より緩やかである。

このように、当地区の受益地は、岡山県最大の食料供給基地であり、小阪部川ダムによる安定的な農業用水の確保・供給により今後とも農業のますますの発展が期待される。

(2)地域の環境を育む小阪部川ダム

小阪部川ダムは、昭和30年に完成して約60年が経過しており、ダムの周辺は小灌木(かんぼく)の林となり、優れた自然風景地として高梁川上流県立自然公園に指定されている。また、ダム湖や河川は、多種多様な魚類が生息し、それを餌とする鳥類、両生類、爬虫類等のほか、多くの昆虫類やほ乳類も生息しており、ダム湖を基盤とした生態系が構築され、人の手による維持・管理される二次的自然環境が形成されている。

(3)平成6年の渇水対応の実績

平成6年は猛暑と少雨で、昭和14年以来といわれる渇水に見舞われ、特に高梁川下流地域においては、取水制限が行われるなど、各利水者にとっては非常に厳しい年であった。

高梁川用水土地改良区は、ダムからの放流については万全を期していたが、かんがい期後半には、用水の確保のためにダムの底水をポンプアップして放流を行った。

一方、逼迫した生活用水の救援が求められ、高梁川合同堰では、湛井十二箇郷組合の理解と協力を得て、生活用水相当分は取水せず、その取水口がある下流に向けて放流することにより対応した。それに伴う農業用水の不足分には、児島湾土地改良区の協力によって暫定的に児島湖の水をポンプアップして充てられた。

このように土地改良事業で造成された水源施設が連携してフル稼働することにより未曽有の渇水をしのぐことができた。

以下に高梁川用水土地改良区50年のあゆみに記載されている内容を紹介する。

○当時の気象条件

平成6年と平年時における降水量を比較してみると、平成6年においては、農業用水に最も水が必要なかんがい期(6月~9月)に平年の37.9%しか降っておらず、極端に降雨が少なかった。

6月頃から始まるかんがい期に、支障のない用水補給ができる気象条件は、梅雨による相当量の降雨が必要不可欠であるが、平成6年はその梅雨もカラ梅雨に終わってしまった上、台風による降雨もなかったので、深刻な水不足であった。

○小阪部川ダムの状況

小阪部川ダムの貯水池は美穀湖(みよし湖) とも呼ばれており、満々と水を湛えた湖は神秘的でもあり、うるおいとやすらぎの場として、その存在感を強力にアピールしている。

しかしながら、平成6年9月の下旬には、ダムを少しさかのぼると湖よりも小川のようになっており、池敷のドス黒い底土は一面にヒビ割れして、その底土の低いところをチョロチョロとわずかな水がダムに向かって流れているだけであった。

かつての水田や畑の跡地、骨組みばかりとなっている二階建ての家屋、塩城小学校浜分教場跡地なども露呈しているのを目のあたりにしたときには、何とも言えない寂寞感を抑えることができず、もう二度と見たくない光景であった。

(4)多様な機能の発揮

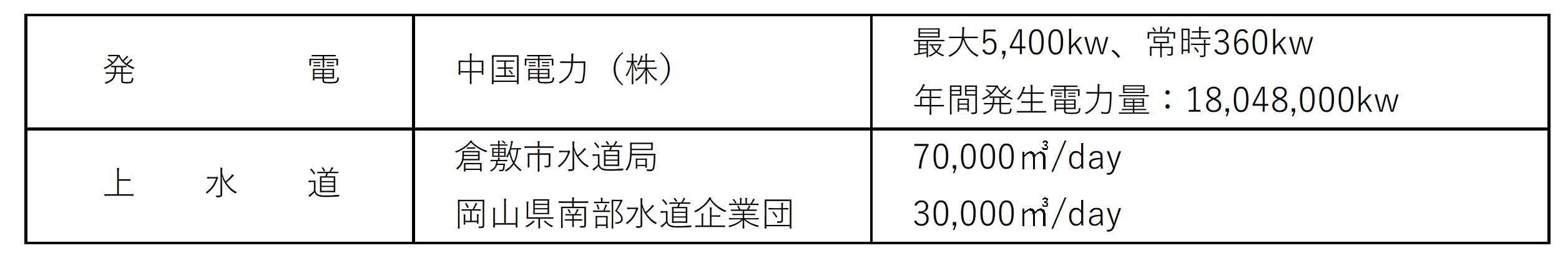

小阪部川ダムは、洪水吐ゲート操作により洪水時の予備放流を行うとともに、中国電力(株)、倉敷市水道局、岡山県南部水道企業団がそれぞれ発電、上水にも他目的に使用するなど、多様な機能を発揮している。

近年では、事前放流による洪水調整機能強化の取り組みも行われている。

5.改修事業(国営施設機能保全事業)の概要

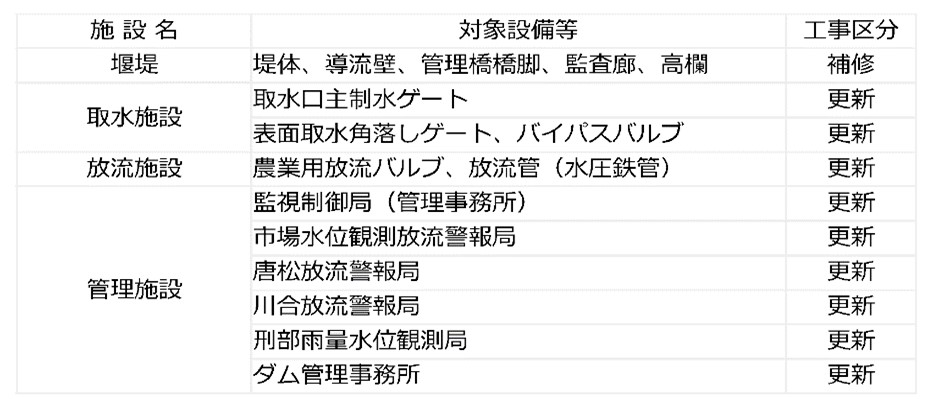

現在、小阪部川ダムは、機能を保全・維持するための整備を行っており、その概要は以下のとおりである。

(1)事業目的

本地区の基幹的な農業用水利施設である小阪部川ダム(岡山県新見市)は、旧事業(国営小阪部川農業水利事業(昭和23年度~昭和30年度))により造成されたが、造成後60年以上が経過し、経年劣化等による老朽化が著しく取水設備、放流設備のゲートやバルブの腐食、管理設備においては制御、操作の不具合等の機能低下が生じており、今後、更なる機能低下の進行により、施設の維持管理に多大な費用と労力を要するとともに、農業用水の安定した確保、供給に支障を来すこととなる。

このため、小阪部川ダムの機能を保全・維持するための整備を行うことにより、施設の長寿命化、施設の維持管理の軽減及び農業用水の安定した確保・供給を図り、農業生産性の維持及び農業経営の安定に資するものである。

(2)事業内容

受 益 面 積:6,730ha (水田 6,716ha、畑 14ha)

国営総事業費:4,500 百万円 (平成24年度単価)

工 期:平成26年度~令和6年度予定

(3)主要工事計画

6.最後に

当地区の主要構造物である小阪部川ダムは、県内有数の農業地域への農業用水の安定供給を図るための水源であるとともに、地域環境の創設、発電や上水などの他目的使用、洪水調整機能の強化などの取り組みによる洪水防止など重要な役割を果たしている。

造成後、約60年が経過した現在、国による長寿命化を図る施設の更新や高梁川用水土地改良区による管理により、造成施設等が有効に活用され、農業を取り巻く情勢は依然厳しい状況にあるが、足腰の強い農業経営と地域農業の持続的発展がなされることを祈念する。

引用文献

1.高梁川用水土地改良区50年のあゆみ / 2002.10.4 高梁川用水土地改良区

2.高梁川用水土地改良区の概要(パンフ)/ 高梁川用水土地改良区

3.河川の概要(高梁川)/国土交通省HP

4.岡山平野鳥瞰記/中国四国農政局

5.小阪部川地区(パンフ:国営施設機能保全事業「小阪部川地区」事業所HP

参考文献

1.国営かんがい排水事業小阪部川地区事業再評価資料/平成31年度 中国四国農政局

2.国営施設機能保全事業「小阪部川地区」/岡山南土地改良建設事業所HP

3.土地改良315号 蘇る大地高梁川が育んだ豊穣の大地/土地改良建設協会

2024年6月4日公開

(出典:高梁川用水土地改良区50年のあゆみ)