1.はじめに

1.はじめに

新潟市の西方 45km の海上に浮かぶ佐渡ヶ島(以下佐渡)は離島振興法で指定された有人離島 276 島の中で面積 855km2 と最大を誇り東京 23 区(622km2)の 1.4 倍、周囲は約 270km もある。カーフェリーで新潟港から 2 時間余りで両津湾に入り島の最高峰金北山(1,172m)方向を眺めるとこれが島かと見まがう広い大地が前方に拡がっていく。

写真-1 旧金井町六江分水工(大切な水を一滴も無駄にしない)

(筆者撮影)

(筆者撮影)

2.水土整備の歴史

2.水土整備の歴史

絶海の孤島で何千年も隔離された生活を送った佐渡。その後、政争に敗れた都の貴族が遠流(えんる)されたこと、徳川幕府を支えた金銀山の隆盛、北前船の寄港地として栄えたことから国仲を中心とした貴族文化、相川の武家文化、小木の町民文化が繁栄し、これらが渾然一体となり独特の文化と風土を醸し出している。

また、先人が佐渡へ足跡を残すのは縄文時代からで小木半島金田新田地区の長者ケ原遺跡が有名で、佐渡に縄文人が住んだのは旧金井町の堂ノ塚遺跡等から人骨が出土したことから推察できる。

弥生時代に入ると国仲平野で稲作が始まり旧新穂村の「新穂玉作遺跡」旧畑野町「下畑玉作遺跡」が知られる他、国仲平野を貫く国府川とその支流の新保川、中津川等が合流する箇所に大規模な水田を造成し炭化米や井戸枠も発見され、かなりの規模の集落と窺い知ることが出来る旧金井町の「千種遺跡」が有名である。

このほか佐渡には条里制遺構が国仲平野の小倉川、竹田川流域、小佐渡羽茂平野の羽茂川流域に拡がっており、その面積は約 1,350ha で 8 世紀後半に整備されたと考えられている。

また、先人が佐渡へ足跡を残すのは縄文時代からで小木半島金田新田地区の長者ケ原遺跡が有名で、佐渡に縄文人が住んだのは旧金井町の堂ノ塚遺跡等から人骨が出土したことから推察できる。

弥生時代に入ると国仲平野で稲作が始まり旧新穂村の「新穂玉作遺跡」旧畑野町「下畑玉作遺跡」が知られる他、国仲平野を貫く国府川とその支流の新保川、中津川等が合流する箇所に大規模な水田を造成し炭化米や井戸枠も発見され、かなりの規模の集落と窺い知ることが出来る旧金井町の「千種遺跡」が有名である。

このほか佐渡には条里制遺構が国仲平野の小倉川、竹田川流域、小佐渡羽茂平野の羽茂川流域に拡がっており、その面積は約 1,350ha で 8 世紀後半に整備されたと考えられている。

図-2 竹田沖条里水田(出典:佐渡国・水と農の歴史街道)

図-3 国府川沿いの条里水田(出典:佐渡国・水と農の歴史街道)

9 世紀頃になると新保川、小倉川等で形成された扇状地の開発が進む。これらは条里水田付近に位置し河川から用水を引く水田開発が進み島内の用水技術はこの頃に普及したと考えられる。

1601 年佐渡金山開山に伴う人口増から急激な新田開発が進み耕地が 10,000ha と倍増する。この造成には金銀山で培った土木技術が活用された。

特に提灯で高低や水筋を定める測量、等高線に沿って用水路を設ける掛樋、坑内の水を汲み上げる水上輪等による送水技術が活用され、佐渡のいたるところで山腹斜面が開発され水田が造られた。当時の遺構として旧畑野町の小倉千枚田が有名である。

1601 年佐渡金山開山に伴う人口増から急激な新田開発が進み耕地が 10,000ha と倍増する。この造成には金銀山で培った土木技術が活用された。

特に提灯で高低や水筋を定める測量、等高線に沿って用水路を設ける掛樋、坑内の水を汲み上げる水上輪等による送水技術が活用され、佐渡のいたるところで山腹斜面が開発され水田が造られた。当時の遺構として旧畑野町の小倉千枚田が有名である。

写真-2 小倉千枚田(金山開山の人口増対策として開発)

(出典:佐渡市広報資料)

佐渡一の河川、国府川も佐渡奉行所直轄で寛永 5 年から手をつけられ国仲平野の湛水を海に流す川尻改修工事が実施された。

また天明の大普請では河口部の波よけ対策、床止め等に延べ 58 万人の人夫が動員された。ここでの注目は奉行所が費用を立替え受益者が 2 年据置 15 年で償還する手法が明治 2 年まで続いたことである。

明治 30 年 8 月には全島で大洪水が発生し死者 50 人、負傷者 36 人、流失田畑 469ha 余り。特に国府川、羽茂川流域の被害が大きかった。大凶作となり米価が高騰する。このため国府川の水を新穂川から加茂湖へ導水する構想が明治、大正期を通じて何度か検討されたがそれぞれの地域が抱える利害得失により実現しなかった。

時は移り昭和 24 年の土地改良法施行後、国府川水系とその支流に県営かんがい排水事業でダムが建設された。昭和 33 年完成の新穂ダム、 42 年の小倉川ダム、竹田川ダム、54 年完成の藤津川ダム、平成 2 年の佐和田ダム、平成 3 年の新穂第二ダム等併せて 7,080 千 m3 の貯水量が確保され、新たに水を確保した下流には県営事業による 30a 区画のほ場整備が進んだ。

また、ほ場整備による農業経営の進展で新たな農道整備の需要が生まれ、国府川の左右岸で広域営農団地農道整備他が進んだ。

また天明の大普請では河口部の波よけ対策、床止め等に延べ 58 万人の人夫が動員された。ここでの注目は奉行所が費用を立替え受益者が 2 年据置 15 年で償還する手法が明治 2 年まで続いたことである。

明治 30 年 8 月には全島で大洪水が発生し死者 50 人、負傷者 36 人、流失田畑 469ha 余り。特に国府川、羽茂川流域の被害が大きかった。大凶作となり米価が高騰する。このため国府川の水を新穂川から加茂湖へ導水する構想が明治、大正期を通じて何度か検討されたがそれぞれの地域が抱える利害得失により実現しなかった。

時は移り昭和 24 年の土地改良法施行後、国府川水系とその支流に県営かんがい排水事業でダムが建設された。昭和 33 年完成の新穂ダム、 42 年の小倉川ダム、竹田川ダム、54 年完成の藤津川ダム、平成 2 年の佐和田ダム、平成 3 年の新穂第二ダム等併せて 7,080 千 m3 の貯水量が確保され、新たに水を確保した下流には県営事業による 30a 区画のほ場整備が進んだ。

また、ほ場整備による農業経営の進展で新たな農道整備の需要が生まれ、国府川の左右岸で広域営農団地農道整備他が進んだ。

3.国営佐渡地区発足に至る経緯

3.国営佐渡地区発足に至る経緯

佐渡地区は前述の如く恒常的な水不足に悩み昭和 30 年代から県営かんがい排水事業で 7 箇所のダムが建設されたが、まだ不十分で新たな水源の確保が必要とされた。

写真-4 新保川の渇水

(筆者撮影)

写真-5 国府川沿いの湛水

(筆者撮影)

また国仲平野は国府川流域に発達した沖積平野で極めて排水不良の地である。県営事業で平成 43 年に皆川排水機場、 49 年に国仲排水機場が設置されたが近年の集中豪雨頻発への対応、農業生産性向上に資するほ場の大区画化、汎用化に向けた対応として排水能力の更なる向上が求められた。

この対策から昭和 56 年 4 月 21 日に島内の 10 市町村の首長や議会議長等で構成する「佐渡地区国営総合かんがい排水事業推進協議会」が発足し新潟県知事に地区調査の採択申請を申し入れた。

この要請を受け知事から農林水産大臣へ地区調査の申請が行われ昭和 57 年 4 月から調査を開始、昭和 61 年 4 月からの全体実施設計を経て平成 3 年度に国営佐渡農業水利事業が着手された。

この対策から昭和 56 年 4 月 21 日に島内の 10 市町村の首長や議会議長等で構成する「佐渡地区国営総合かんがい排水事業推進協議会」が発足し新潟県知事に地区調査の採択申請を申し入れた。

この要請を受け知事から農林水産大臣へ地区調査の申請が行われ昭和 57 年 4 月から調査を開始、昭和 61 年 4 月からの全体実施設計を経て平成 3 年度に国営佐渡農業水利事業が着手された。

4.行政訴訟

4.行政訴訟

4.行政訴訟

当地区の事業実施にあたり起こされた行政訴訟についてアウトラインを述べる。

4-1. 異 議 申 し 立 て

事業実施に向けた地元説明後、事業計画が平成 4 年 1 月 7 日から 2 月 1 日まで公告縦覧に付されたが 16 件(595 人)の異議申立が新潟地裁に出された。

その内容は

1)事業計画の取り消し

2)ダム計画の取り消し

3)地区除外すること

この申立は同年 3 月 27 日棄却決定された。

4-2.訴 訟 の 提 起

平成 4 年 5 月 25 日、異議申立人のうち 9 名が農林水産大臣へ下記内容で棄却決定の取り消しを求める訴えを新潟地裁に提出した。

1)虚無の説明で同意徴収が行われた。また農家の錯誤もあり 2/3 以上の同意があったとしても農家の真意でない。

2)用水不足は従来のダムで解消済み、完了まで膨大な事業費が嵩み管理費負担も伴い経済的負担に耐えられず計画上の効果も期待出来ない。

4-3.訴 訟 経 過

平成 4 年の提訴後、平成 6 年 11 月 10 日まで 12 回の口頭弁論が行われた。この間、原告が平成 5 年 4 月 8 日の第 4 回口頭弁論で同意書名簿提出を求めたが平成 6 年 10 月 31 日新潟地裁はこれを却下した。

このため原告等は東京高裁へ即時抗告を行ったため第 12 回の口頭弁論を最後に審理が中断した。

この抗告も東京高裁が棄却したため原告の 1 名が最高裁へ特別抗告した。 平成 8 年 6 月 17 日にこれも棄却決定されて口頭弁論が再開した。

その後第 18 回までの口頭弁論をもって審理を終了した。

平成 10 年 10 月 29 日に原告の請求を棄却する判決が下され、同年 11 月 12 日に判決が確定した。(控訴無し)

当地区の事業実施にあたり起こされた行政訴訟についてアウトラインを述べる。

4-1. 異 議 申 し 立 て

事業実施に向けた地元説明後、事業計画が平成 4 年 1 月 7 日から 2 月 1 日まで公告縦覧に付されたが 16 件(595 人)の異議申立が新潟地裁に出された。

その内容は

1)事業計画の取り消し

2)ダム計画の取り消し

3)地区除外すること

この申立は同年 3 月 27 日棄却決定された。

4-2.訴 訟 の 提 起

平成 4 年 5 月 25 日、異議申立人のうち 9 名が農林水産大臣へ下記内容で棄却決定の取り消しを求める訴えを新潟地裁に提出した。

1)虚無の説明で同意徴収が行われた。また農家の錯誤もあり 2/3 以上の同意があったとしても農家の真意でない。

2)用水不足は従来のダムで解消済み、完了まで膨大な事業費が嵩み管理費負担も伴い経済的負担に耐えられず計画上の効果も期待出来ない。

4-3.訴 訟 経 過

平成 4 年の提訴後、平成 6 年 11 月 10 日まで 12 回の口頭弁論が行われた。この間、原告が平成 5 年 4 月 8 日の第 4 回口頭弁論で同意書名簿提出を求めたが平成 6 年 10 月 31 日新潟地裁はこれを却下した。

このため原告等は東京高裁へ即時抗告を行ったため第 12 回の口頭弁論を最後に審理が中断した。

この抗告も東京高裁が棄却したため原告の 1 名が最高裁へ特別抗告した。 平成 8 年 6 月 17 日にこれも棄却決定されて口頭弁論が再開した。

その後第 18 回までの口頭弁論をもって審理を終了した。

平成 10 年 10 月 29 日に原告の請求を棄却する判決が下され、同年 11 月 12 日に判決が確定した。(控訴無し)

5.佐渡事業の特徴

5.佐渡事業の特徴

佐渡地区の計画変更と同意とりまとめ

国営佐渡地区は島内、三箇所にダム(両津市梅津ダム、畑野町の小倉ダム、赤泊町の外山ダム)を建設し水不足に悩む島内をくまなくかんがいする計画だった。

その後、減反や後継者不足に加え梅津ダム予定地で大規模な地すべり発生等で梅津ダムを取り止め計画を次の様に見直した。

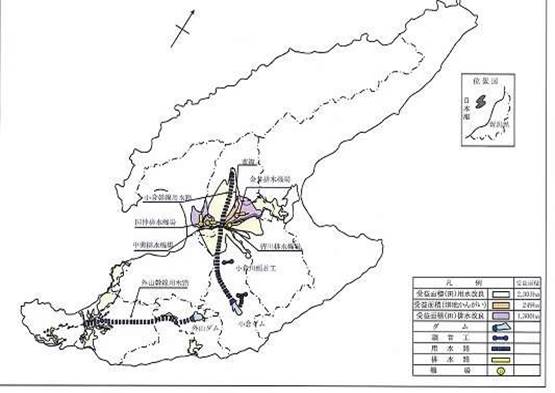

水田の用水不足の解消(用水改良)及び畑地の新たなかんがい用水の供給を図るため小倉ダム(4,200 千 m3)及び外山ダム(2,250 千 m3)を築造し小倉頭首工、小倉幹線用水路、外山幹線用水路を新設し地区内へ導水を行う。(用水受益 2,303ha)

国営佐渡地区は島内、三箇所にダム(両津市梅津ダム、畑野町の小倉ダム、赤泊町の外山ダム)を建設し水不足に悩む島内をくまなくかんがいする計画だった。

その後、減反や後継者不足に加え梅津ダム予定地で大規模な地すべり発生等で梅津ダムを取り止め計画を次の様に見直した。

水田の用水不足の解消(用水改良)及び畑地の新たなかんがい用水の供給を図るため小倉ダム(4,200 千 m3)及び外山ダム(2,250 千 m3)を築造し小倉頭首工、小倉幹線用水路、外山幹線用水路を新設し地区内へ導水を行う。(用水受益 2,303ha)

図-4 佐渡地区計画平面図(変更後)

(出典:国営佐渡農業水利事業事業誌)

また、国仲平野における水田の湛水被害の解消を図るため、国仲、中興、皆川、金井の 4 箇所の排水機場及び排水路を改修し排水能力の増強を図る。(排

水受益 1,300ha)

その他県営、団体営等の関連事業により末端整備を行い用水の安定供給と耕地の汎用化を図ることにより農業生産性の向上と農業経営の安定を目的としている。

そして事業の一層の推進と変更計画の周知に向けて国、県、佐渡市、旧市町村の首長、各土地改良区理事長等が一体となった「国営県営総合土地改良推進協議会」が設立された。

特に事業実施や困難を極めた計画変更について旧市町村の首長、各土地改良区理事長が学識経験者として加わりとりまとめに協力頂いた。

発足当初から事業反対の訴訟、裁判が発生し前途が危ぶまれた当地区も関係者が一体となった取組みで計画変更の同意率も 89 %に向上した。

その他県営、団体営等の関連事業により末端整備を行い用水の安定供給と耕地の汎用化を図ることにより農業生産性の向上と農業経営の安定を目的としている。

そして事業の一層の推進と変更計画の周知に向けて国、県、佐渡市、旧市町村の首長、各土地改良区理事長等が一体となった「国営県営総合土地改良推進協議会」が設立された。

特に事業実施や困難を極めた計画変更について旧市町村の首長、各土地改良区理事長が学識経験者として加わりとりまとめに協力頂いた。

発足当初から事業反対の訴訟、裁判が発生し前途が危ぶまれた当地区も関係者が一体となった取組みで計画変更の同意率も 89 %に向上した。

6.佐渡地区の今

6.佐渡地区の今

6-1.世 界 農 業 遺 産 (GIAHS)認 定

2011 年 6 月 11 日に佐渡は能登地域と共に世界農業遺産に登録された。

これは農業が食料生産の役割に加えて農業文化、歴史、伝統の保全など生物資源や文化的諸要素を次世代へ継承したこと。とりわけ佐渡の代名詞である朱鷺と共存する生物多様性保全の取り組みを行政と地域が一体で進めたこと等を FAO(国連食料農業機関)が高く評価したものである。

2011 年 6 月 11 日に佐渡は能登地域と共に世界農業遺産に登録された。

これは農業が食料生産の役割に加えて農業文化、歴史、伝統の保全など生物資源や文化的諸要素を次世代へ継承したこと。とりわけ佐渡の代名詞である朱鷺と共存する生物多様性保全の取り組みを行政と地域が一体で進めたこと等を FAO(国連食料農業機関)が高く評価したものである。

写真-6 世界農業遺産のシンボル小倉千枚田(筆者撮影)

具体的な評価として

1)農業生産システムに「朱鷺と暮らす里、認証制度」を導入し消費者と連携し島全体へ拡げていること。

2)生物多様性保全型農業と農業経済が連携し持続的な環境保全体制を構築していること。

3)佐渡金山が風景と文化に多大な影響を与え生物多様性と農業生産活動を育むことによって農村コミュニティを保全してきたこと。

GIAHS 認定により国内外で知名度が高まり今後の地域おこしや佐渡の農業・農村の発展が期待される。

1)農業生産システムに「朱鷺と暮らす里、認証制度」を導入し消費者と連携し島全体へ拡げていること。

2)生物多様性保全型農業と農業経済が連携し持続的な環境保全体制を構築していること。

3)佐渡金山が風景と文化に多大な影響を与え生物多様性と農業生産活動を育むことによって農村コミュニティを保全してきたこと。

GIAHS 認定により国内外で知名度が高まり今後の地域おこしや佐渡の農業・農村の発展が期待される。

6-2.小 倉 千 枚 田 の 復 元

旧畑野町に建設した佐渡最大の小倉ダム(有効取水量 4,200 千 m3)周辺には多くの遺構やお宝がある。最初の佐渡流人、万葉歌人の朝野穂積老(ほずみのあそみおゆ)が建てた物部神社や日蓮聖人松ヶ崎から配所の塚原への道中、杖がわりの枝が根付いた「星降りの梅」がある「お梅堂」。

落差が大きい 4 段の「白布の滝」。また数多い大小の滝が見られる「四十八滝」。小倉千枚田の水源「坪山ため池」等々である。

1601 年、初代佐渡奉行大久保長安(岩見銀山奉行も兼務)の佐渡金山開山による人口急増対策で佐渡の傾斜地が開かれた。ダム湖右岸側斜面の小倉千枚田は最も有名で貴重な歴史文化資産である。

しかし急傾斜地の不利な条件から耕作放棄されてていたが、平成 19 年頃から佐渡市、事業所、地域の方々とこのお宝を見直す機運が生まれた。

荒廃していた小倉千枚田は小倉集落の猪俣耕作氏達の尽力で小倉千枚田復活支援協議会が組織され行政をも動かし現在は見事に復元している。

旧畑野町に建設した佐渡最大の小倉ダム(有効取水量 4,200 千 m3)周辺には多くの遺構やお宝がある。最初の佐渡流人、万葉歌人の朝野穂積老(ほずみのあそみおゆ)が建てた物部神社や日蓮聖人松ヶ崎から配所の塚原への道中、杖がわりの枝が根付いた「星降りの梅」がある「お梅堂」。

落差が大きい 4 段の「白布の滝」。また数多い大小の滝が見られる「四十八滝」。小倉千枚田の水源「坪山ため池」等々である。

1601 年、初代佐渡奉行大久保長安(岩見銀山奉行も兼務)の佐渡金山開山による人口急増対策で佐渡の傾斜地が開かれた。ダム湖右岸側斜面の小倉千枚田は最も有名で貴重な歴史文化資産である。

しかし急傾斜地の不利な条件から耕作放棄されてていたが、平成 19 年頃から佐渡市、事業所、地域の方々とこのお宝を見直す機運が生まれた。

荒廃していた小倉千枚田は小倉集落の猪俣耕作氏達の尽力で小倉千枚田復活支援協議会が組織され行政をも動かし現在は見事に復元している。

写真-7 地域と島内外のオーナーで復元した小倉千枚田

(出典:佐渡市農林水産課提供)

特徴はオーナー制度を取り入れ応募資格は小倉千枚田の美しい景観復活と棚田保全に協力いただける方、非農家で米作りを体験してみたい方、農家のおじちゃんおばちゃん達と交流したい方である。

現在島内外から 63 名のオーナーが名乗りを上げている。特典は田植え、草刈り、稲刈り体験や地域の交流イベントに参加出来ることである。

地元小倉を離れ関東方面に居を移した方が墓参を兼ねて参加されてるとも聞く。地元小倉集落、佐渡市役所、JA等関係団体、棚田サポーター、佐渡農業水利事業所職員他多くのボランテァの協力で小倉千枚田は往事の姿を現した。

現在島内外から 63 名のオーナーが名乗りを上げている。特典は田植え、草刈り、稲刈り体験や地域の交流イベントに参加出来ることである。

地元小倉を離れ関東方面に居を移した方が墓参を兼ねて参加されてるとも聞く。地元小倉集落、佐渡市役所、JA等関係団体、棚田サポーター、佐渡農業水利事業所職員他多くのボランテァの協力で小倉千枚田は往事の姿を現した。

6-3.朱 鷺 と 暮 ら す 郷 づ く り 認 証 制 度

朱鷺の野生復帰を目指した放鳥が平成 21 年から行われ現在 130 羽ほど定着している。朱鷺は主に田んぼにいる蛙、泥鰌(どじょう)などを餌としている。

これらの生き物が増えるよう化学肥料や農薬を減じた農法が取り組まれ、稲刈り後から春まで田んぼに水を張り冬でも朱鷺が餌を食べられる「冬水田んぼ」。田んぼの中に一年中水を貯め生き物を住まわせる「江」と呼ばれる溝や生き物が川と往来可能な魚道設置を進め生き物が住みやすい田んぼ作りを行っている。

今、生き物の力を借りて農薬を減らせることを学んだ。朱鷺が住める環境は多くの生き物が生存出来る生態系豊かで私達にも良い環境となるだろう。今佐渡では減農薬栽培に取り組む農家が増えており佐渡の国中を中心とする 6,000ha の田んぼの内、約 1,200ha の田んぼで冬水田んぼが行われている。

ここで生産される米「朱鷺と暮らす郷」コシヒカリ認証米として売り出されている。

朱鷺の野生復帰を目指した放鳥が平成 21 年から行われ現在 130 羽ほど定着している。朱鷺は主に田んぼにいる蛙、泥鰌(どじょう)などを餌としている。

これらの生き物が増えるよう化学肥料や農薬を減じた農法が取り組まれ、稲刈り後から春まで田んぼに水を張り冬でも朱鷺が餌を食べられる「冬水田んぼ」。田んぼの中に一年中水を貯め生き物を住まわせる「江」と呼ばれる溝や生き物が川と往来可能な魚道設置を進め生き物が住みやすい田んぼ作りを行っている。

今、生き物の力を借りて農薬を減らせることを学んだ。朱鷺が住める環境は多くの生き物が生存出来る生態系豊かで私達にも良い環境となるだろう。今佐渡では減農薬栽培に取り組む農家が増えており佐渡の国中を中心とする 6,000ha の田んぼの内、約 1,200ha の田んぼで冬水田んぼが行われている。

ここで生産される米「朱鷺と暮らす郷」コシヒカリ認証米として売り出されている。

写真-10 旧金井町の田んぼで遊ぶ朱鷺(筆者撮影)

写真-11 朱鷺と暮らす郷認証米

(出典:佐渡市ホームページ)

【認証米の条件】

1)佐渡市で栽培された米であること

2)エコファーマーの認定を受けた栽培者であること

3)栽培期間中、化学農薬、肥料を 5 割以下に削減したもの

4)生き物を育む農法により栽培されたもの

1)佐渡市で栽培された米であること

2)エコファーマーの認定を受けた栽培者であること

3)栽培期間中、化学農薬、肥料を 5 割以下に削減したもの

4)生き物を育む農法により栽培されたもの

6-4.事 業 啓 蒙 に 向 け た 施 設 の 積 極 的 な 公 開 と 小 冊 子 の 作 成

小倉ダムは離島最大(有効貯水量 4,200 千 m3)の中心遮水ゾーン型ロックフィルダムである。佐渡島民の関心も高く、盛立て完了後の平成 18 年から島内外の延べ 1 万人の見学者が訪れた。

事業所は建設当初から主要な写真をダイジェスト的に整理した小冊子「私達と小倉ダム」と「小倉ダム建設の歩み」を発刊し当地区理解の一助とした。

また、平成 19 年の小倉ダム完工式は地元小倉地区若人のオンデコ(鬼太鼓)で始まり、小倉小学校児童の子供オンデコで幕を閉じる等、地域の皆さんが祝う意義ある素晴らしい式典となった。

小倉ダムは離島最大(有効貯水量 4,200 千 m3)の中心遮水ゾーン型ロックフィルダムである。佐渡島民の関心も高く、盛立て完了後の平成 18 年から島内外の延べ 1 万人の見学者が訪れた。

事業所は建設当初から主要な写真をダイジェスト的に整理した小冊子「私達と小倉ダム」と「小倉ダム建設の歩み」を発刊し当地区理解の一助とした。

また、平成 19 年の小倉ダム完工式は地元小倉地区若人のオンデコ(鬼太鼓)で始まり、小倉小学校児童の子供オンデコで幕を閉じる等、地域の皆さんが祝う意義ある素晴らしい式典となった。

6-5.小 倉 ダ ム 、 外 山 ダ ム が 日 本 ダ ム 工 学 会 技 術 賞 受 賞

この賞はダムの計画、設計、施工または維持管理に関しダム技術の発展に著しく貢献し画期的な成果をあげた個人または団体に授与されるもので発注者の北陸農政局、施工した㈱フジタ、㈱奥村組、大豊建設㈱共同企業体、設計者である NTC コンサルタンツ㈱が受賞した。

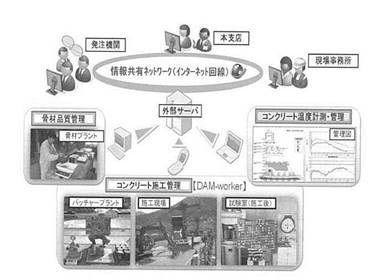

理由は掘削土を堤体盛土に有効利用してコスト縮減を図ったこと、ダム遮水ゾーンの盛立に GPS や自動追尾光波技術を応用したシステム利用や建設汚泥を法面緑化への有効利用、宿舎の生活廃水処理に湿地、池を利用した生態系活用水浄化技術(EWP)で浄化したのち下流の小倉川へ放流したた環境への配慮などが高く評価され平成 21 年度のダム工学会技術賞を受賞した。

この賞はダムの計画、設計、施工または維持管理に関しダム技術の発展に著しく貢献し画期的な成果をあげた個人または団体に授与されるもので発注者の北陸農政局、施工した㈱フジタ、㈱奥村組、大豊建設㈱共同企業体、設計者である NTC コンサルタンツ㈱が受賞した。

理由は掘削土を堤体盛土に有効利用してコスト縮減を図ったこと、ダム遮水ゾーンの盛立に GPS や自動追尾光波技術を応用したシステム利用や建設汚泥を法面緑化への有効利用、宿舎の生活廃水処理に湿地、池を利用した生態系活用水浄化技術(EWP)で浄化したのち下流の小倉川へ放流したた環境への配慮などが高く評価され平成 21 年度のダム工学会技術賞を受賞した。

写真-13 小佐渡の穏やかな景観に相応しいダム湖の出現(H18.4撮影)

(出典:㈱フジタ提供)

また、後発の外山ダムはコンクリートとフィルの複合ダムだが IT 技術、GPS 技術を駆使した情報化施工で安全確保や品質向上が図られたこと。フィル部の施工工夫、濁水処理の高度化で脱水ケーキの有効活用等が評価され発注者の北陸農政局、施行した清水建設㈱北陸支店、設計者の㈱三祐コンサルタントが平成 26 年度のダム工学会技術賞を受賞した。

写真-13 外山ダム情報化施工

(出典:ダム日本 N08377)

6-6.環 境 と の 調 和 と そ の 他 の 事 例

外山ダム建設にあたりダム湛水域内に生息する福寿草(レッドデーターブック新潟 2001、絶滅危惧種Ⅱ類)の保全のため生育に適した場所に移植した。

外山ダム建設にあたりダム湛水域内に生息する福寿草(レッドデーターブック新潟 2001、絶滅危惧種Ⅱ類)の保全のため生育に適した場所に移植した。

また、羽茂川の生物環境の悪化を防ぐため工事中に発生する濁水は沈砂地等の濁水処理設備を設け処理した後放流し、発生する脱水ケーキは小倉ダム同様に法面緑化の厚層基材活用した。

また、外山ダムは重力式コンクリートと中心遮水ゾーン型の特殊構造ダムである。受注者の清水建設㈱は高度な情報化施工により高品質の堤体を完成させたとして平成 27 年 6 月第一回全国土地改良工事等学術技術最優秀賞の栄に浴した。

その他、小倉頭首工では鮎等の移動経路として魚道を新設した。管水路は新たな負荷軽減から山林等未開地の通過を避け原則的に既設道路下に埋設した。そして金井排水機場、金井排水路も国仲平野の田園景観に配慮する施設とした。更に佐渡地区の水管理を司る中央管理所の内外装に佐渡産木材をふんだんに用い CO2 削減に貢献した。

そして佐渡地区で建設した中央管理所、排水機場へ電力供給や売電収入による維持管理費の節減を目的として小倉ダムの落差(約 60m)と下流への河川維持放流水等を活用し、出力 184kw の小水力発電所建設(事業主体佐渡市)がはじまり 28 年度中に完成する予定である。

また、外山ダムは重力式コンクリートと中心遮水ゾーン型の特殊構造ダムである。受注者の清水建設㈱は高度な情報化施工により高品質の堤体を完成させたとして平成 27 年 6 月第一回全国土地改良工事等学術技術最優秀賞の栄に浴した。

その他、小倉頭首工では鮎等の移動経路として魚道を新設した。管水路は新たな負荷軽減から山林等未開地の通過を避け原則的に既設道路下に埋設した。そして金井排水機場、金井排水路も国仲平野の田園景観に配慮する施設とした。更に佐渡地区の水管理を司る中央管理所の内外装に佐渡産木材をふんだんに用い CO2 削減に貢献した。

そして佐渡地区で建設した中央管理所、排水機場へ電力供給や売電収入による維持管理費の節減を目的として小倉ダムの落差(約 60m)と下流への河川維持放流水等を活用し、出力 184kw の小水力発電所建設(事業主体佐渡市)がはじまり 28 年度中に完成する予定である。

佐渡農業水利事業の概要

佐渡農業水利事業の概要

1.事業年度

平成 3 年度から平成 25 年度

2.受益

佐渡市

用水改良 2,303ha 排水改良 1,300ha(456ha)

カッコ内は用水改良と重複畑地かんがい 249ha

計 3,396ha

3.主要工事

・小倉ダム

型式 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム

河川 国府川水系小倉川(直接流域 5.7km2)

〃 宮之河内川(間接流域 3.3km2)

総貯水量 4,250 千 m3

有効貯水量

・外山ダム 4,200 千 m3

河川 羽茂川

形式 重力式コンクリートダム(左岸一部フィルタイプ)

河川 羽茂川

総貯水量 2,600 千 m3

有効貯水量 2,250 千 m3

・小倉川頭首工

形式 フローテングタイプ全可動式

取水量 左岸 Qmax=0.68m3/s 右岸 Qmax=0.65m3/s

・用水路

小倉幹線用水路 延長 16.6km 管水路

外山幹線用水路 延長 10.9km 管水路

外山 2 号幹線用水路 延長 4.5km 管水路

・排水機

国仲排水機場 Qmax=11.34m3/s

中興排水機場 Qmax= 3.45m3/s

金井排水機場 Qmax= 7.41m3/s

皆川排水機場

・排水路 Qmax= 7.80m3/s

国仲排水路 Qmax=14.65m3/s

中興排水路 Qmax= 3.82m3/s

金井排水路 Qmax= 8.45m3/s

皆川排水路 Qmax= 9.45m3/s

平成 3 年度から平成 25 年度

2.受益

佐渡市

用水改良 2,303ha 排水改良 1,300ha(456ha)

カッコ内は用水改良と重複畑地かんがい 249ha

計 3,396ha

3.主要工事

・小倉ダム

型式 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム

河川 国府川水系小倉川(直接流域 5.7km2)

〃 宮之河内川(間接流域 3.3km2)

総貯水量 4,250 千 m3

有効貯水量

・外山ダム 4,200 千 m3

河川 羽茂川

形式 重力式コンクリートダム(左岸一部フィルタイプ)

河川 羽茂川

総貯水量 2,600 千 m3

有効貯水量 2,250 千 m3

・小倉川頭首工

形式 フローテングタイプ全可動式

取水量 左岸 Qmax=0.68m3/s 右岸 Qmax=0.65m3/s

・用水路

小倉幹線用水路 延長 16.6km 管水路

外山幹線用水路 延長 10.9km 管水路

外山 2 号幹線用水路 延長 4.5km 管水路

・排水機

国仲排水機場 Qmax=11.34m3/s

中興排水機場 Qmax= 3.45m3/s

金井排水機場 Qmax= 7.41m3/s

皆川排水機場

・排水路 Qmax= 7.80m3/s

国仲排水路 Qmax=14.65m3/s

中興排水路 Qmax= 3.82m3/s

金井排水路 Qmax= 8.45m3/s

皆川排水路 Qmax= 9.45m3/s

引用文献

1.佐渡国・水と農の歴史街道 佐渡農業水利事業所

2.佐渡市広報資料 佐渡市

3.国営佐渡農業水利事業事業誌 北陸農政局・佐渡農業水利事業所

4.佐渡市HP朱鷺と暮らす郷認証米 佐渡市

5.ダム日本N08377 一般財団法人日本ダム協会

参考文献

1.新潟県土地改良史 新潟県農地部

2.金井町史 旧金井町

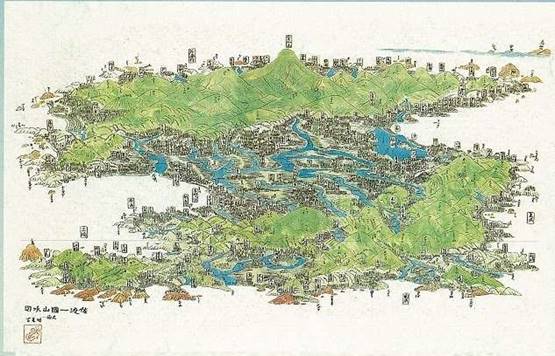

図-1 佐渡一國山水図(出典:佐渡国・水と農の歴史街道)