「人柱伝説」

昔、一人の旅僧が、信濃の国から黒倉峠を越えて、越後にやってきた。その途中で、大蛇が何匹も集まって、話をしているのが聞こえた。僧がじっと耳をすませて聞いていると、それは、「黒倉山から流れ出る大熊川や姫鶴川を、地すべりを起こしてせき止めて大きな池を作り、我々の住み処にしよう。」という相談だった。「もし、このことが人間に知られて、栗の木の杭を四十八叩きにして深く打ち込まれ、人柱を建てられたら、地すべりが止まってしまうので、知られないうちに実行しよう。」とも言っていた。

僧が驚いて震えていると、大蛇に見つかってしまった。大蛇は「今の話を聞いた以上は、ここを通すわけにはいかない。」という。僧は誰にも話さないと誓った。そして大蛇に「もし他言すれば、命はないものと思え!」と脅かされて、命からがら猿供養寺の村にたどり着いた。

ところが村に着いてみると、地すべりにより村は荒れており、村人たちは希望を失い、村を離散しようかと相談していた。僧は哀れに思い、村人たちに大蛇の話をし、四十八叩きの秘法と人柱のことを教えた。それを聞いた村人たちは、さっそく四十八叩きは行ったが、人柱の人選はなかなかできなかった。僧は、「私は大蛇との約束を破って、四十八叩きの秘法を話してしまった。私はいずれ大蛇に殺される。私が人柱になろう。民衆を救うのは僧のつとめだ。」と言って、自ら進んで人柱になった。それ以降、地すべりはピタリと止まった。

昔、一人の旅僧が、信濃の国から黒倉峠を越えて、越後にやってきた。その途中で、大蛇が何匹も集まって、話をしているのが聞こえた。僧がじっと耳をすませて聞いていると、それは、「黒倉山から流れ出る大熊川や姫鶴川を、地すべりを起こしてせき止めて大きな池を作り、我々の住み処にしよう。」という相談だった。「もし、このことが人間に知られて、栗の木の杭を四十八叩きにして深く打ち込まれ、人柱を建てられたら、地すべりが止まってしまうので、知られないうちに実行しよう。」とも言っていた。

僧が驚いて震えていると、大蛇に見つかってしまった。大蛇は「今の話を聞いた以上は、ここを通すわけにはいかない。」という。僧は誰にも話さないと誓った。そして大蛇に「もし他言すれば、命はないものと思え!」と脅かされて、命からがら猿供養寺の村にたどり着いた。

ところが村に着いてみると、地すべりにより村は荒れており、村人たちは希望を失い、村を離散しようかと相談していた。僧は哀れに思い、村人たちに大蛇の話をし、四十八叩きの秘法と人柱のことを教えた。それを聞いた村人たちは、さっそく四十八叩きは行ったが、人柱の人選はなかなかできなかった。僧は、「私は大蛇との約束を破って、四十八叩きの秘法を話してしまった。私はいずれ大蛇に殺される。私が人柱になろう。民衆を救うのは僧のつとめだ。」と言って、自ら進んで人柱になった。それ以降、地すべりはピタリと止まった。

出典:新潟県ホームページ

この話は、地域の集落に語り継がれてきたものであるが、その人柱の場所はいつの間にか忘れ去られていた。ところが、昭和12年に客土の採掘中に土中から高さ90cm直径69cmの大甕(珠洲焼)が出現した。そして伏せられた状態の「かめ」の中から座禅を組んだ人骨が発見された。村人たちはこれが伝説の人柱に違いないと確信し、改めて僧に感謝しそこに供養堂を建てた。後の昭和36年に新潟大学医学部による調査があり、その人骨は鎌倉時代末期の40代くらいの男性であると判明した。そして、小柄であるわりには脚の骨が太く、腕の骨は細かった特徴から、農民ではなく諸国を行脚している旅の僧のものであろうと推定された。

平成4年には、新潟県によって隣に「地すべり資料館」が建てられたのを期に、人柱供養堂も人々の寄付により今のお堂に建替えられた。

1.板倉地区の概要

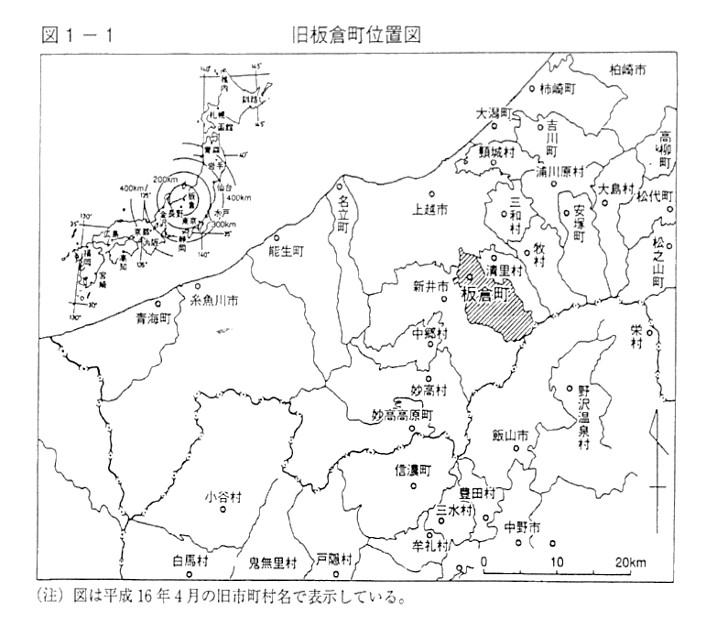

1)位置

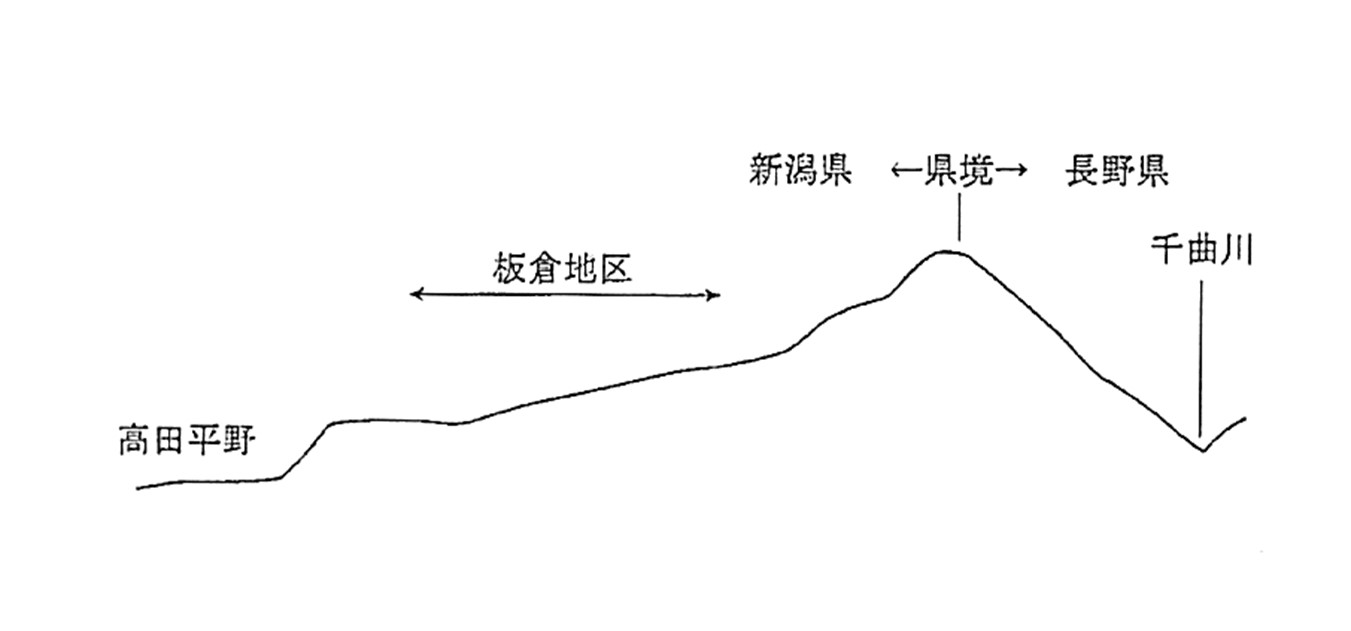

農林水産省直轄地すべり対策事業が全国で初めて実施された板倉地区は、新潟県南西部の上越市板倉区(旧板倉町、本稿では板倉町と表記)に位置し、南は黒倉山連山を介して長野県飯山市と接している。本地区は黒倉山の山麓を源とする関川水系大熊川の上流山間地にあり、県下有数の地すべり多発地帯である東頸城丘陵に位置する農村地帯である。

2)自然条件

板倉町の気象は、日本海に面し背後に高い山脈を有する位置条件から、北陸地域共通の気候に分類される。冬期の積雪量は多く、昭和2年には山間部の柄山(からやま)集落で8.18mの豪雪が記録されている。地形的には、南東から北西に向かって10~30°で傾斜する標高200m~500m前後の丘陵地帯であり、断層やしゅう曲が入り混じった複雑な地形・地質構造を成し、比較的緩やかな傾斜と肥沃な土質から多くの棚田が開かれている。この丘陵は、全体に開折が進み樹枝状の渓流が発達し、随所に地すべり地形が分布している。

3)歴史

板倉町の山間地には飛鳥時代に開かれ山岳仏教で栄えた「山寺三千坊」があって、厚く地域の信仰を集めていた。昭和53年には丈六山(丈ヶ山、たけのやま)で山寺薬師開創1300年祭が執り行われている。この豪雪地帯の山間地に3,000もの寺があったとは信じがたいが、「今昔物語集」にある「つがいの猿の法華経写しの物語」が山寺三千坊五大寺の「乙宝寺」や「猿供養寺」を舞台にした伝説だともいわれており、地域には猿供養寺をはじめその名残の集落名や地名が多く残っている。

しかしながら、歴史を伝える建造物はほとんど残っていない。多くの寺が消滅し歴史から消え去ったのは、政争に起因した鎌倉幕府による寺社の焼き払いがあったとされているが、一説には丈ヶ山斜面の大崩壊が原因となったともいわれている。

奈良・平安・鎌倉時代を経て明治になり、集落が村となり、村が合併し、昭和33年の町制施行により町になった。その後、平成の大合併が全国的に進められる中で、平成17年に板倉町は上越市と合併し上越市板倉区となった。

2.事業計画

1)事業の経緯

地区内での地すべり災害の発生件数は多く、前述の人柱伝説をはじめ江戸時代以前から地すべり発生の伝承が多数ある。記録に残されている大正7年からだけでも28回に及び、農地、家屋、農道等に甚大な被害が発生している。このため、昭和33年に地すべり防止法が施行されたのを期に、新潟県は板倉町の中山間地域を地すべり防止区域に指定し、県営事業で各種地すべり防止対策工事を行ってきた。

なお、板倉町では、農林水産省のほか、林野庁や国土交通省の所管を含めると、46箇所の地すべり防止区域が指定されており、その指定面積は板倉町の全面積の約40%を占めている。

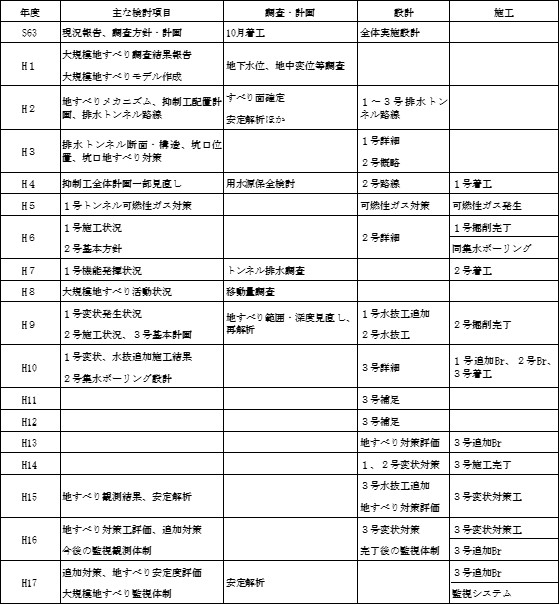

その後、昭和63年に農林水産省の直轄地すべり対策事業が創設され、板倉地区は対策工事の規模が大きく高度な技術を必要とすることから、新潟県からの申し出により、直轄地すべり対策事業の第一号として国営事業に引継がれ、昭和63年10月に板倉町に「板倉農地保全事業所」が開設された。

さらに平成2年10月には、国営関川農業水利事業により築造された笹ヶ峰ダム周辺の地すべり対策を行う「笹ヶ峰農地保全事業所」が同所に開所され、平成4年4月からは両地区を所管する「板倉笹ヶ峰農地保全事業所」に改組された。

板倉地区は総事業費199億円を投じ対策工事を実施し、平成17年度に笹ヶ峰地区と同時に完工し、平成18年3月に事業所を閉所している。

2)主要工事計画

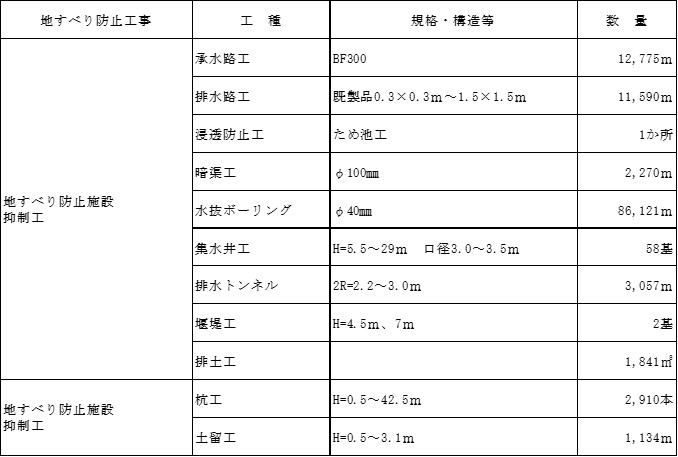

板倉地区の地すべりは、豊富な地下水の作用に起因するものであり、すべり面が非常に深いことから、この深層の地下水を排除するのに有効な排水トンネル、集水井、水抜ボーリング等による地下水排除工を主体に行うとともに、地すべりの滑動が活発な部分に対しては杭打工、土留工等を実施し、抜本的な地すべり対策を行った。

3.地すべりの仕組み

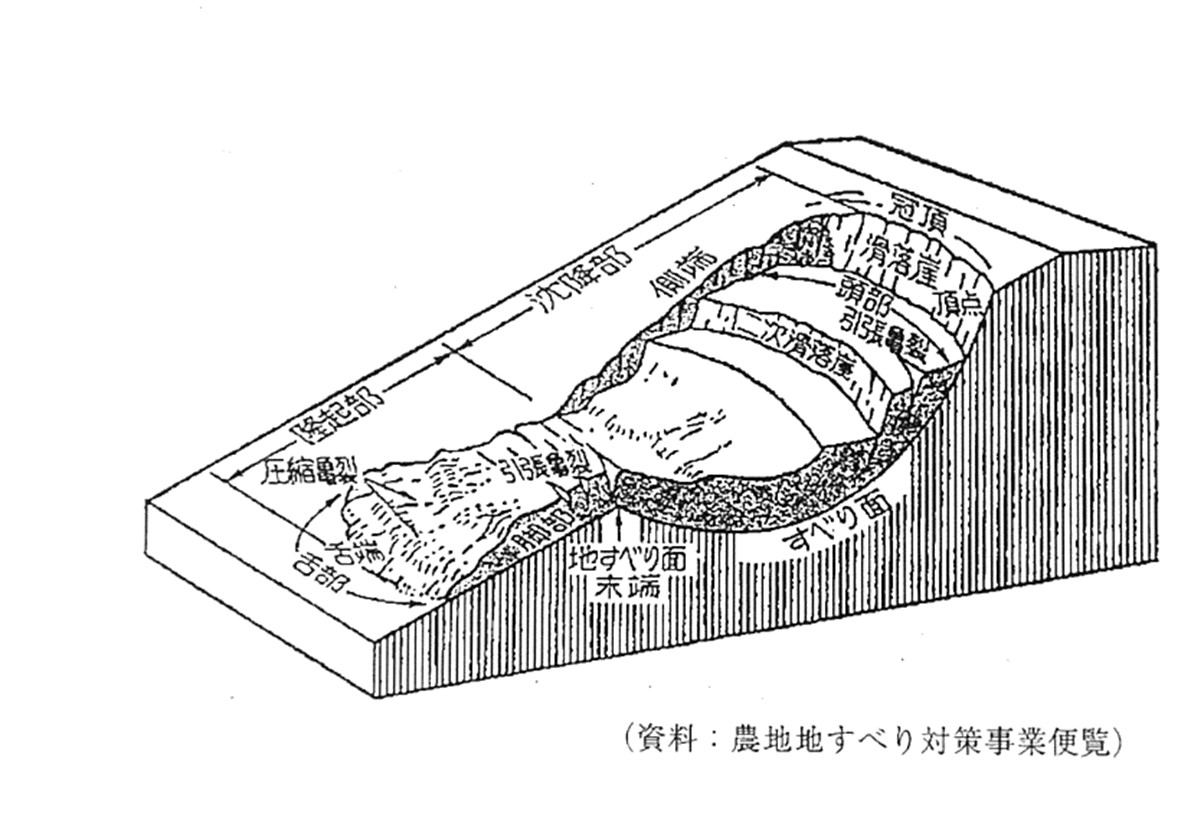

地すべりは、主として斜面が不安定化しやすい条件、すなわち① 地質構造運動などによるひずみが集積し亀裂が発達している、② 亜炭や凝灰岩などのすべりやすい層を挟在している、③ 著しく風化を受けやすい岩石あるいは風化している岩石からなっている、などの条件を持つ地域において、山腹あるいは谷壁斜面等の地塊の一部が、せん断抵抗力等によって維持されていた均衡を失い、すべりによって安定しようとする現象である。

また、地すべりの特徴は、移動の状態が緩慢な滑動から始まる点、また滑動した土塊も比較的原形を保っている点などで、一般の崩壊とは区分される。

地すべり現象には、非常に多くの要素と過程があるため、その実際の機構は複雑である。そのため、地すべり現象については、発生過程による分類、岩質や地質構造による分類、運動形式や移動物質の種類による分類など種々の分類が試みられてきている。

4.板倉地区の地滑りの特徴

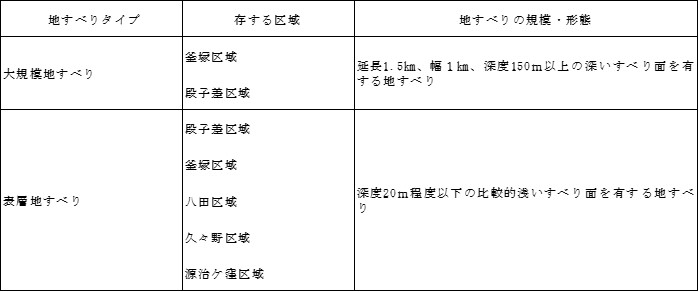

板倉地区の地すべりは「大規模地すべり」と「表層地すべり」にタイプ区分され、各タイプの地すべり規模・形態は次のとおり。

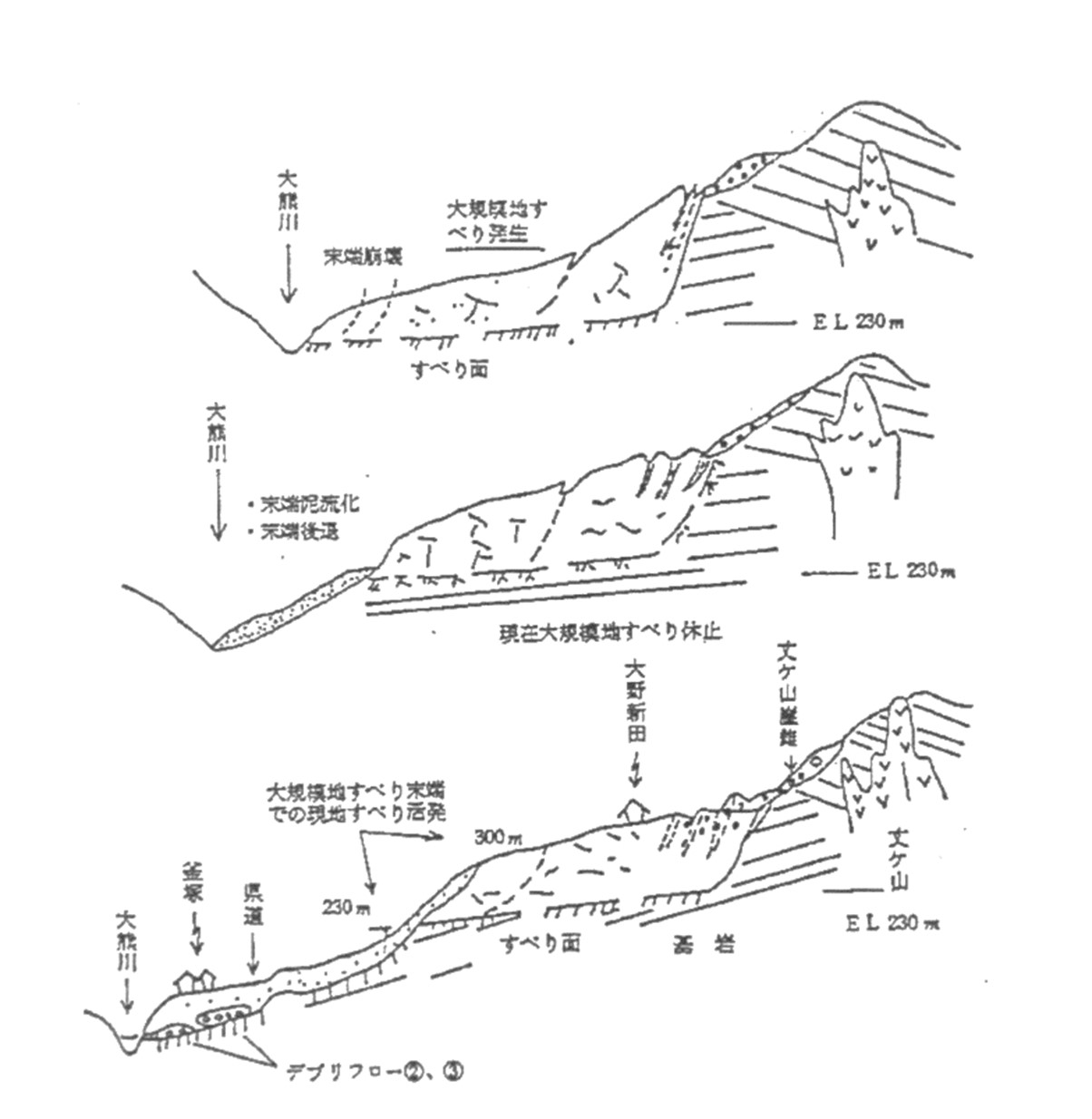

釜塚区域及び段子差区域の滑動的な地すべりブロックは、10~20万年前の非常に大きな地すべりと直接的又は間接的に関わりがあると考えられている。

この大規模な地すべりの存在は、地形的特徴、デブリフロー(土石流)堆積物の分布、深尺ボーリング結果などにより推定される。特に滑動的な履歴を有する地すべりブロックの大部分は、この大規模地すべり末端部のすべり面が、現在の地表に現れる位置である標高230mラインに集中している。

これらの状況及び地表水の分布、水質の特徴などから、特に滑動的な地すべりは、この大規模地すべりの発生が発端となり、大規模地すべりブロック内からの地下水の供給と大熊川方向への押出しが誘因になっていると考えられている。

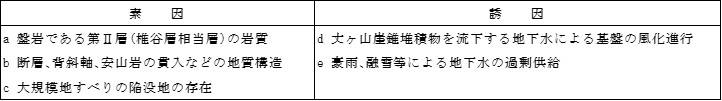

一方、板倉地区の表層地すべりの素因としては、破砕され軟弱層となった泥岩・凝灰岩の基盤岩の存在、背斜構造や断層などの地質構造、岩塊状一次すべりによる崩土の存在などが考えられる。

そのような条件に加えて、融雪や豪雨等による地下水供給と間隙水圧の上昇、河川による末端浸食のほか、地すべり地の上方に位置する大規模な貯水池からの地下水供給も地すべり発生の誘因と考えられる。

5.地すべり対策工

1)対策技術の検討

板倉地区の地すべりに対しては、昭和33年度から県営地すべり対策事業により、地表水の排除、渓流等による浸食防止及び集水井・水抜ボーリング・土留工等の対策が実施されてきた。しかし、昭和55年からの新潟県及び国の調査により、釜塚区域及び段子差区域を包括する大規模な地すべりの存在が明らかになり、大規模地すべり地内での浸透水及び後背地からの地下水が、表層部の地すべり地へ供給され、このことが慢性的な表層地すべりとなっていることが判明した。

直轄地すべり対策事業では、このような地すべり機構の特性を踏まえ、より根本的な防止工法として排水トンネル工を実施することとした。

実施にあたっては、昭和63年に技術検討委員会を設置し、学識経験者を交えて技術的な検討を行いながら、調査・設計・施工を進めた。

2)大規模地すべり対策工

大規模地すべりに対しては、移動地塊内の「裂か水」が面的に集まるすべり面付近で地下水を捕捉し排水することが最も効果的な対策となる。一般的に、集水井工等では十分な効果が得られないような大規模・大深度を対象とした地すべり対策工には、排水トンネルが用いられることから、板倉地区の大規模地すべり対策工は、排水トンネルを主要な工種とし、トンネル内部からの集水ボーリングと組み合わせることとした。

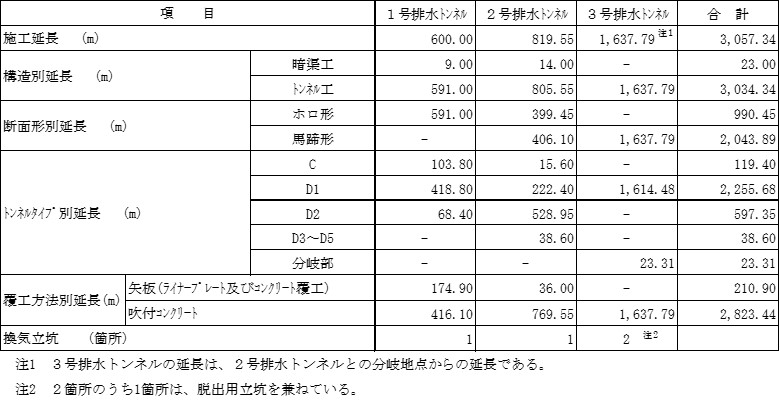

排水トンネルは、地下水流動解析から、もっとも効果的と考えられる配置とし、3路線が計画され、全体の施工延長は3,057mとなった。

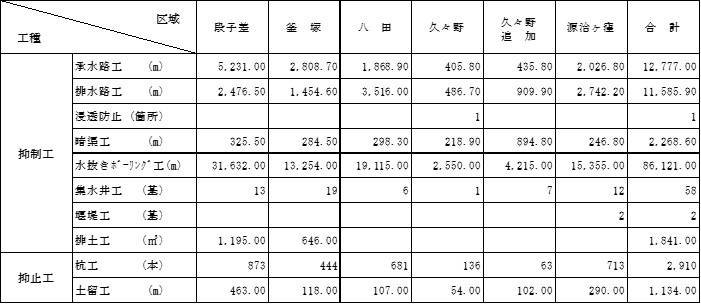

3)表層地すべり対策工

地すべり防止工法には、大別して、地すべり滑動を促す要因を除去し、又は軽減することにより間接的に地すべりを安定させる「抑制工」と、地すべりに対する抵抗力を付加することでその安定化を図る「抑止工」とがある。

板倉地区においても、各々の地すべり機構に適合した、最も効果的かつ経済的なものとするため、適切な各種工法を組み合わせて選択された。

4)対策工の効果

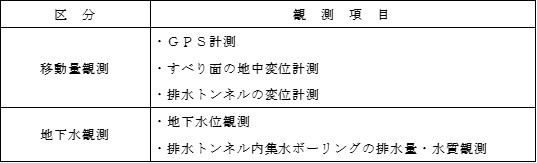

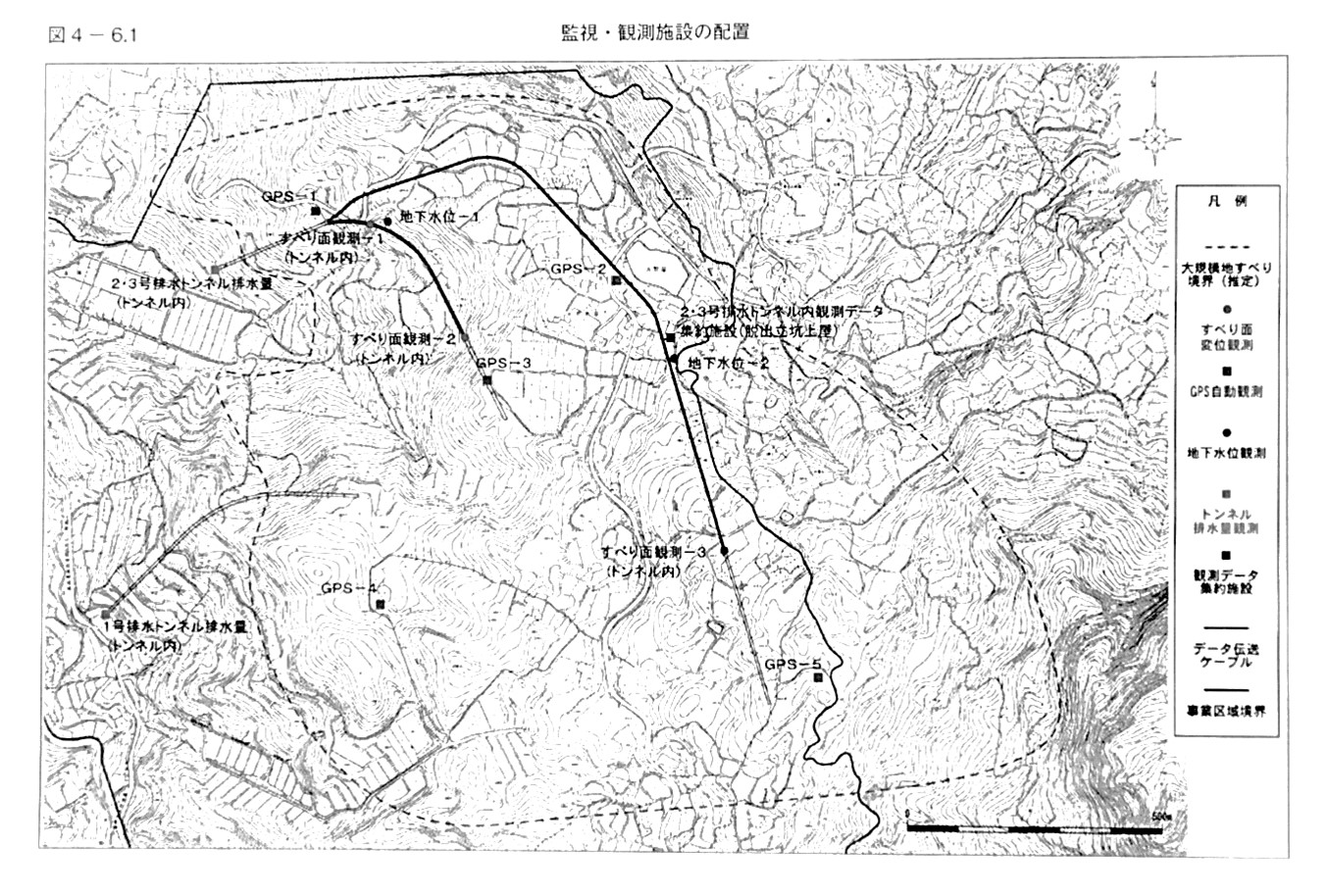

各排水トンネルによる地すべり滑動抑制効果を検証するため、以下の観測を行った。

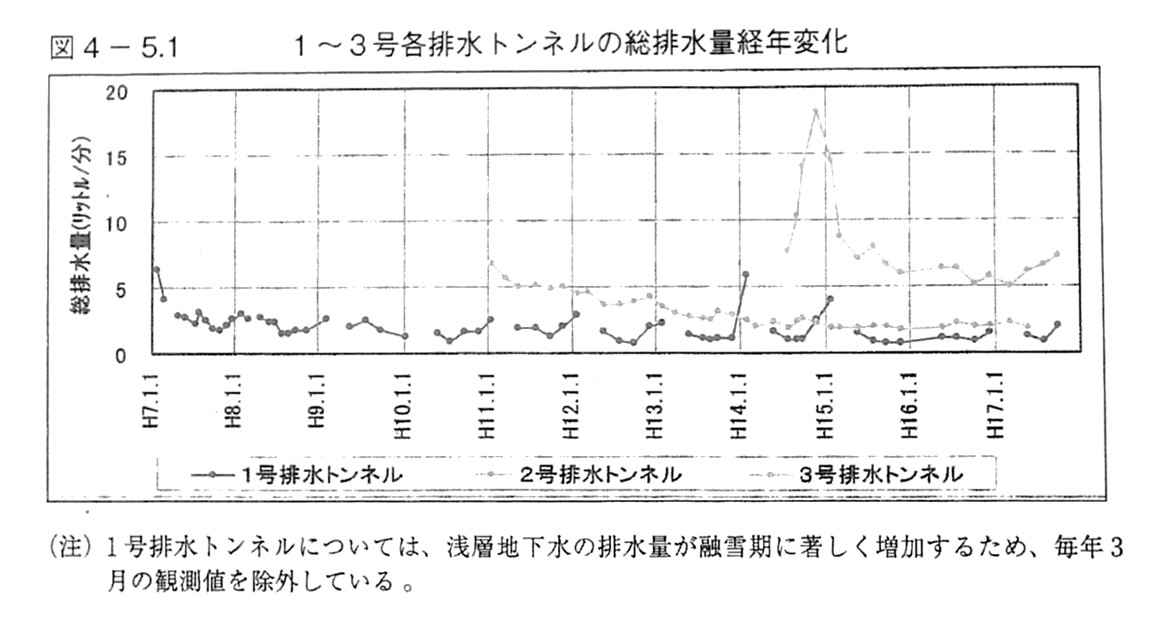

各排水トンネルからは相当量の地下水が継続的に流出している。1号及び2号の各排水トンネルでは、排水量はトンネル施工直後から徐々に減少し、一定量まで減少すると横ばい傾向としなっている。また、3号排水トンネルは、平成16~17年度に追加集水ボーリングを施工したことによって、平成16年度以降は排水量が増加傾向を示している。

一方、全体に化石塩水質を呈する排水を、平成11年と16年に採取し溶存イオン成分分析を行った結果をみると、塩分濃度は低下している。また、この水質調査地点の近傍地上部の地下水位観測孔では、排水トンネル施工後に一貫した地下水位低下が認められている。

これらの観測結果から、排水トンネル工事は、大規模地すべり面付近にトラップされていた化石塩水質の地下水を排出する経路を造り、すべり面の間隙水圧の低下に寄与していると推察される。

GPS計測や孔内収縮計観測による地すべり滑動の動向については、排水トンネル集水ボーリング施工後、2㎝/年を超える変位は観測されておらず、平成13年前後を境に全体的に大規模地すべり滑動は終息傾向を示し、安定化する状況をたどっている。

5)地すべり防止施設の管理

地すべり対策事業の完了(概成)後においても、地すべり斜面の動向監視と、地すべり防止施設の管理を適正に行う必要があり、板倉地区では新潟県により大規模地すべり管理マニュアルに基づき監視・観測が行われている。

なお、板倉地区内には大規模地すべり以外に、100ブロックを超える数の表層地すべりが分布しているが、これらは新潟県が定める「地すべり巡視員」による巡視によって監視されている。

引用文献

1.板倉「事業誌」(H18.3):北陸農政局上越農地保全事業所

2.新潟県ホームページ 「人柱伝説」

(令和6年2月8日)

2024年10月31日公開