1.地域の概要

1)位置

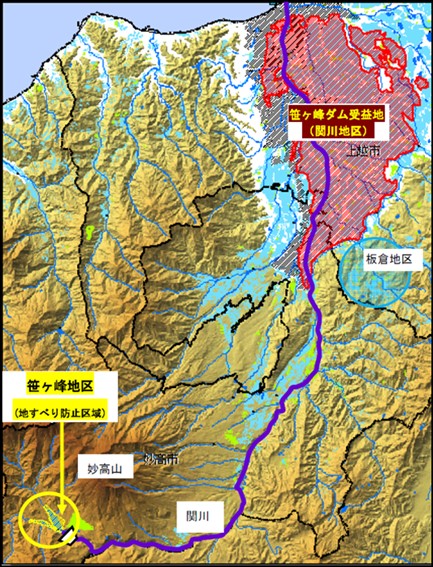

農林水産省直轄地すべり対策事業の全国二番目の地区となる笹ヶ峰地区は、同事業として全国で初めて実施された板倉地区に近く、長野県と境界を接する新潟県南西部の妙高山南麓に位置している。事業着工時の行政区域は「妙高高原町」であったが、事業完了年度の平成17年4月に「新井市」に合併して「妙高市」になった。

事業の対象地域は、昭和54年に国営関川農業水利事業で築造された、笹ヶ峰ダム周辺の地すべり防止区域であり、対策工事により下流の頚城平野に広がる農地約7,000haの農業用水補給水源として重要な役割を担う笹ヶ峰ダムの機能を保全した。

2)自然条件

笹ヶ峰高原は、妙高戸隠連山国立公園内の標高1,300m余りの高地にあることから、冷涼な夏期には散策や登山で賑わい、牛の放牧も行われているが、冬期の気象条件は厳しく人影は途絶える。積雪量は3.5mから5.0mに達し、厳冬期の気温はコンクリート構造物に凍結融解による損傷が発生するほど低下する。広域な地形的には、妙高山をはじめ2,000m級の山々に周囲を囲まれた盆地状地形であり、ダム周辺は山裾の火山麓扇状地~河川地~河川両側に発達する段丘地形からなり、ダムに注ぐ真川とニグロ川の両河川の上流部では谷幅も狭く、急峻な山地地形をなしている。

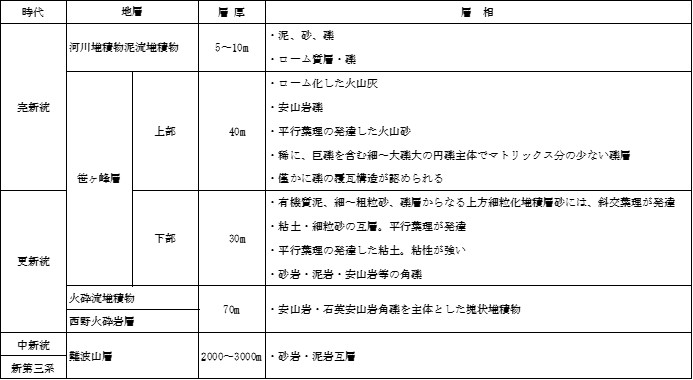

地質構造は、新第三系難波山層を基盤とし、第四系の火砕流堆積物と湖成堆積物~段丘堆積物が、これを不整合に覆っている。難波山層は泥岩優勢の砂岩泥岩互層を主体とし、ときおり礫岩を挟在している。火砕流堆積物は、ダム付近から下流の関川流域で認められ、安山岩や石英安山岩の角礫から構成されている。湖成堆積物~段丘堆積物は、粘土を主体とする層、泥と細粒砂からなる層、泥層を主体としている。

3)笹ヶ峰ダムの沿革

関川水系の山間地は、日本有数の豪雪地帯で春の雪解けと秋の雨季に河川水量が多く、かつ急流のため落差も大きく水力発電事業に適した立地条件にあった。

また、関川に沿って鉄道が早くから開通し、資材の輸送力も備わっており、明治39年に旧信濃電気(株)が関川対岸の長野県に高沢第一発電所を建設したのが電源開発の始まりである。以降、関川水系には、12ヵ所の水力発電所が設置され、上越地域では明治40年の蔵々発電所の運転開始以来、大型化学工場の進出や農村地域の農作業の電化にも繋がった。

昭和4年に信濃電気と中央電気(後の東北電力(株))が共同で、発電能力を高めるため上流部に笹ヶ峰共同貯水池を築造し、貯留水を管路で繋いだ下流部の多くの発電所に次々に流すことで、より多くの電力を発生させる仕組みを構築した。

この貯水池は、その後、農業用の笹ヶ峰ダムが完成し、その湖底に沈むまで下流域の高田平野が求めていた農業用水にも恩恵をもたらした。

笹ヶ峰ダムは、国営関川農業水利事業により笹ヶ峰共同貯水池の直下に計画された。貯水量900千m3の発電用貯水池を水没させ、新たに有効貯水量9,200千m3のダムを造ることになるが、代替施設とその管理や工事中の補償のほか、ダムサイトの地質上の難点、さらには国立公園特別地域内であることなど様々な制約があった。しかしながら、そこは関川水系唯一のダム建設可能地点であることから、綿密な調査計画を経て構造の細部が決定された。ダムの建設は昭和44年の工事用道路の着工に始まり、翌年の仮排水路着手、昭和46年からのダム本体着工と進められ、昭和51年に築堤が完成した。

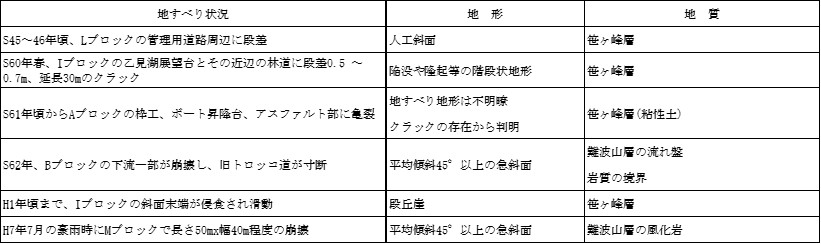

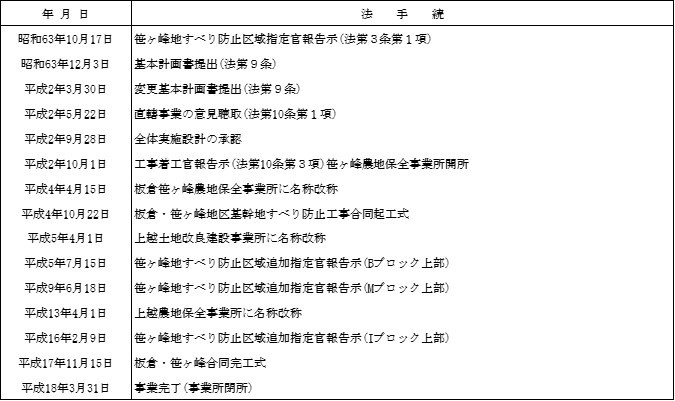

2.地すべり対策事業の経緯

笹ヶ峰ダムが完成してから10年ほどはダム周辺に異常は見られなかったが、昭和60年以降には、乙見湖展望台付近やボートハウス周辺の地すべり、ダム天端舗装面や洪水吐流入部護岸の変形、右岸側急斜面での岩盤地すべりなどが確認されるようになった。

これらの地すべりブロックは貯水池内を向いており、ダム湖の安全性に影響を与えていたことから、施設の管理者である新潟県は地すべり防止事業により杭打工をはじめ各種の対策を行った。

これにより、浅層地すべりや局部的な地すべりに対する防止効果は発揮されたが、その後の調査により、さらに深い位置での地すべりが判明したことから、新潟県からの要望により直轄地すべり対策事業が実施されることになった。

3.笹ヶ峰地区の地すべり区分

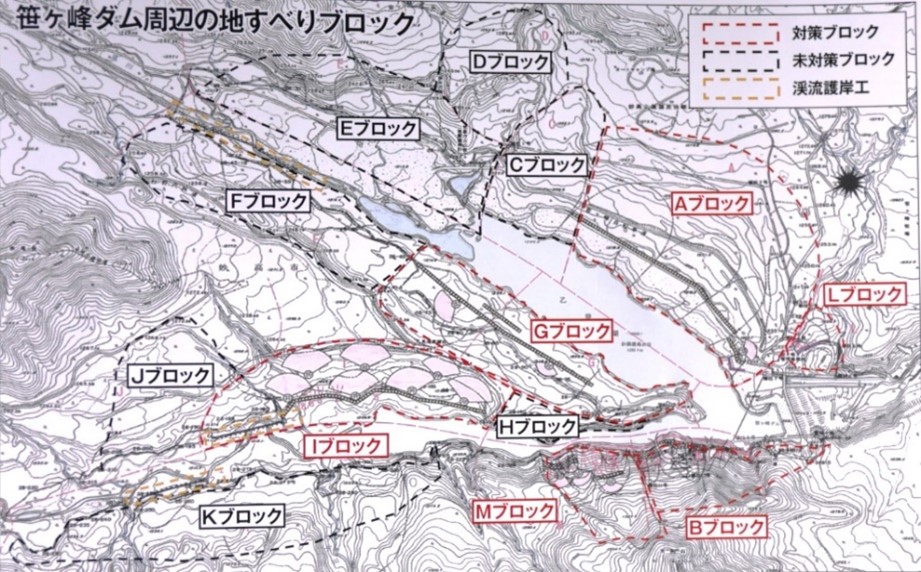

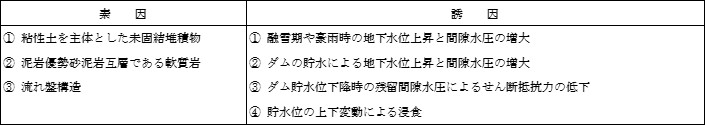

笹ヶ峰地区の地すべりは、大きく分けて①崩積土地すべりと②風化岩もしくは岩盤地すべりの2つのタイプに区分される。

「崩積土地すべり」は下図のA~Mに区分されたブロックの内のBとMのブロックを除く部分であり、主にダムサイト左岸及びニグロ川と真川に挟まれた半島部に位置する。地質構成は、ほとんどが火砕流堆積物である西野火砕岩層と、湖成堆積物~扇状地堆積物である笹ヶ峰層からなっている。これらのブロックでは、融雪期や多雨期の地下水位上昇に加え、ダム完成後の後背地斜面の地下水位上昇と貯水池の水位変動による間隙水圧の上昇が地すべりの大きな誘因となった。

「風化岩もしくは岩盤地すべり」はダムサイト右岸の急傾斜地に位置するB、Mのブロックが該当する。基盤岩は、砂岩と泥岩の互層からなり、岩自体は硬質であるが、層理や割れ目の発達により風化が進行し、脆弱化しやすい岩質である。これらのブロックでは、基盤岩の風化体や断層破砕帯の存在に加えて、地層の傾斜が地表斜面に対して平行な「流れ盤構造」となっていることも、崩壊や地すべりの素因となっている。

4.地すべり対策事業の概要

1)対策工の検討

笹ヶ峰地区の地すべりは、豊富な地下水の作用に加え、貯水池右岸側では急勾配の地形と地質構造が素因となっている。したがって、地すべりの誘因となる地下水を排除するための抑制工を基本とし、貯水池に面する部分には、抑止工を併用することとした。

工法検討の前提条件として、笹ヶ峰地区が国立公園内にあることから、広範囲な大規模土工や水路工を除外するとともに生態系に影響を与える工法も除くこととした。

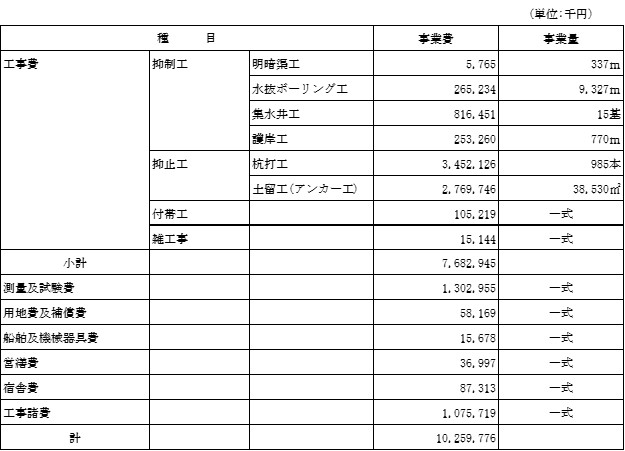

検討の結果、抑制工としては集水井工と水抜きボーリング工を主体とし、抑止工は、経済性、地形・地盤への適用性等を検討して、杭工とアンカー工が採用された。

2)主要工事

5.対策工の効果確認と管理

1) 対策工の効果

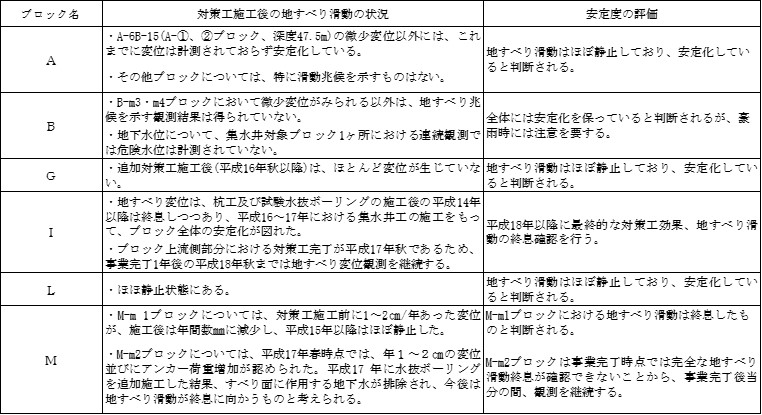

笹ヶ峰地区において、地すべり対策工が施工された6つのブロックにおける施工後の地すべり動向観測結果による滑動状況と安定度の評価は以下のとおりである。

2)施設の管理

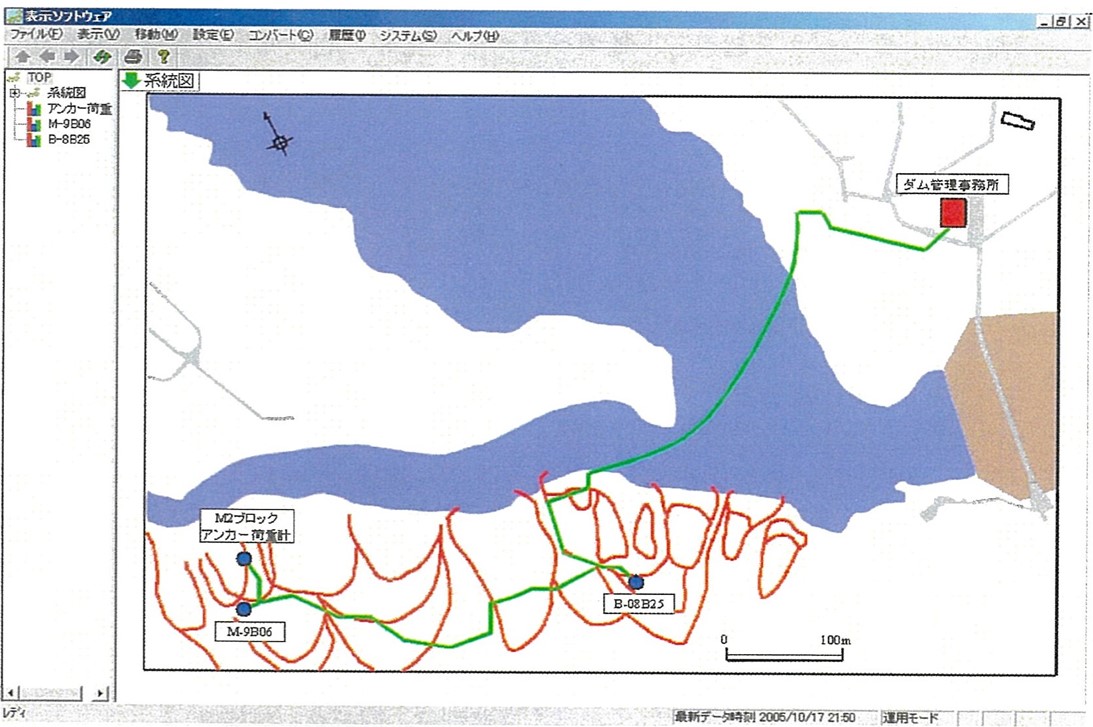

笹ヶ峰地区では、高地にある立地条件やダム管理との一体性から、新潟県が県下の地すべり防止区域で通常行っている巡視員による管理方式が適用困難であった。このため、「笹ヶ峰地区地すべり管理マニュアル」を独自に定めて、それに則った管理を行っている。

3)地すべりの監視

地区内の地すべりブロックのうち、貯水池右岸側斜面のBブロックとMブロックは、万が一活動が活発化、あるいは崩壊した場合に、ダム施設や貯水池、さらには下流域に与える影響度が極めて高いことから、各種計測器を用いた観測体制を整え継続的に監視している。

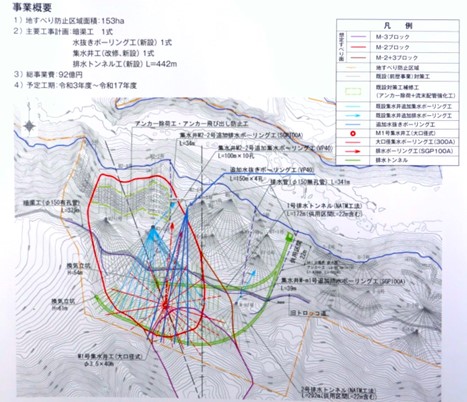

6.直轄地すべり対策事業二期地区

直轄地すべり対策事業「笹ヶ峰地区」の完了後、継続的に監視を続けていた地すべりブロックの一部で、融雪時等の地下水位上昇により大規模な地すべり土塊の滑動の兆候が観測された。そして、大規模地すべりが発生した場合は、ダム貯水池の安全管理に甚大な影響を及ぼすとともに、農業用水の安定供給に支障を来すおそれが確認された。

このため、令和3年4月より15年の予定工期で、地すべり等防止法に基づき水抜きボーリング、集水井、排水トンネル等の地すべり防止施設の設置等を行っている。

引用文献

1.関川用水土地改良建設事業所HP(令和5年度時点)

2.同笹ヶ峰二期農地保全事業建設所HP(令和5年度時点)

3.「笹ヶ峰」事業志(H18.3):北陸農政局上越農地保全事業所

4.「笹ヶ峰二期地区事業概要」(R4.3):北陸農政局笹ヶ峰二期農地保全事業建設所

5.「新たな国営関川用水農業水利事業」(H27.10):北陸農政局関川用水農業水利事業建設所

2024年10月31日公開

(出典:北陸農政局笹ヶ峰二期農地保全建設所HP)