1.加賀三湖干拓建設事業

1.加賀三湖干拓建設事業

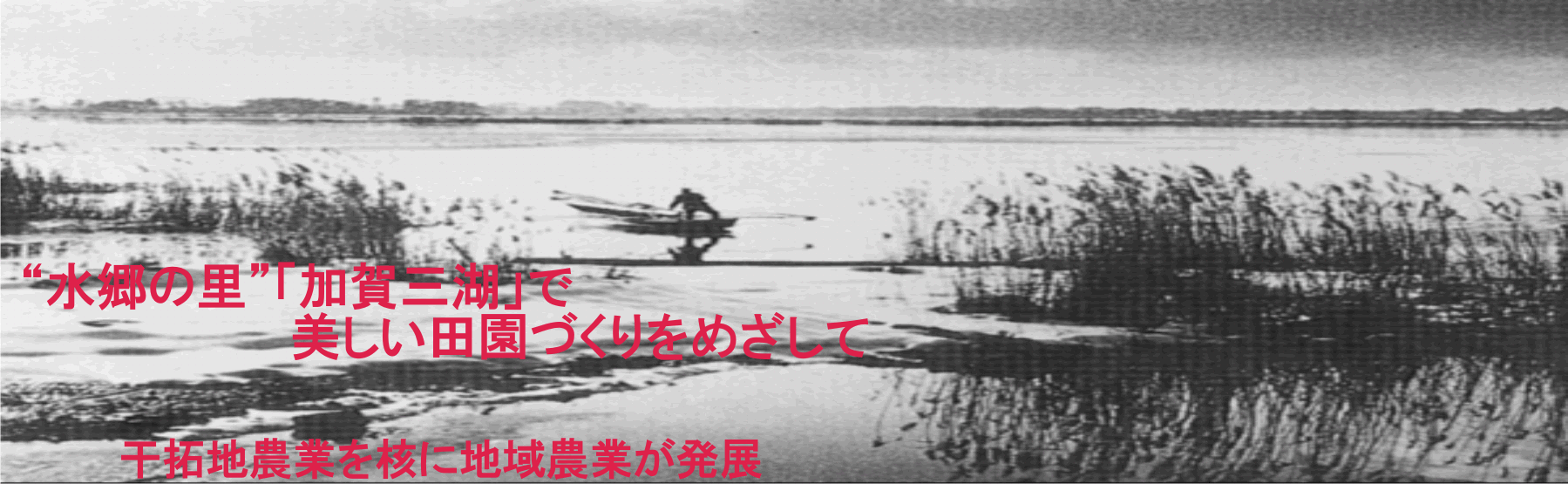

1.加賀三湖の誕生

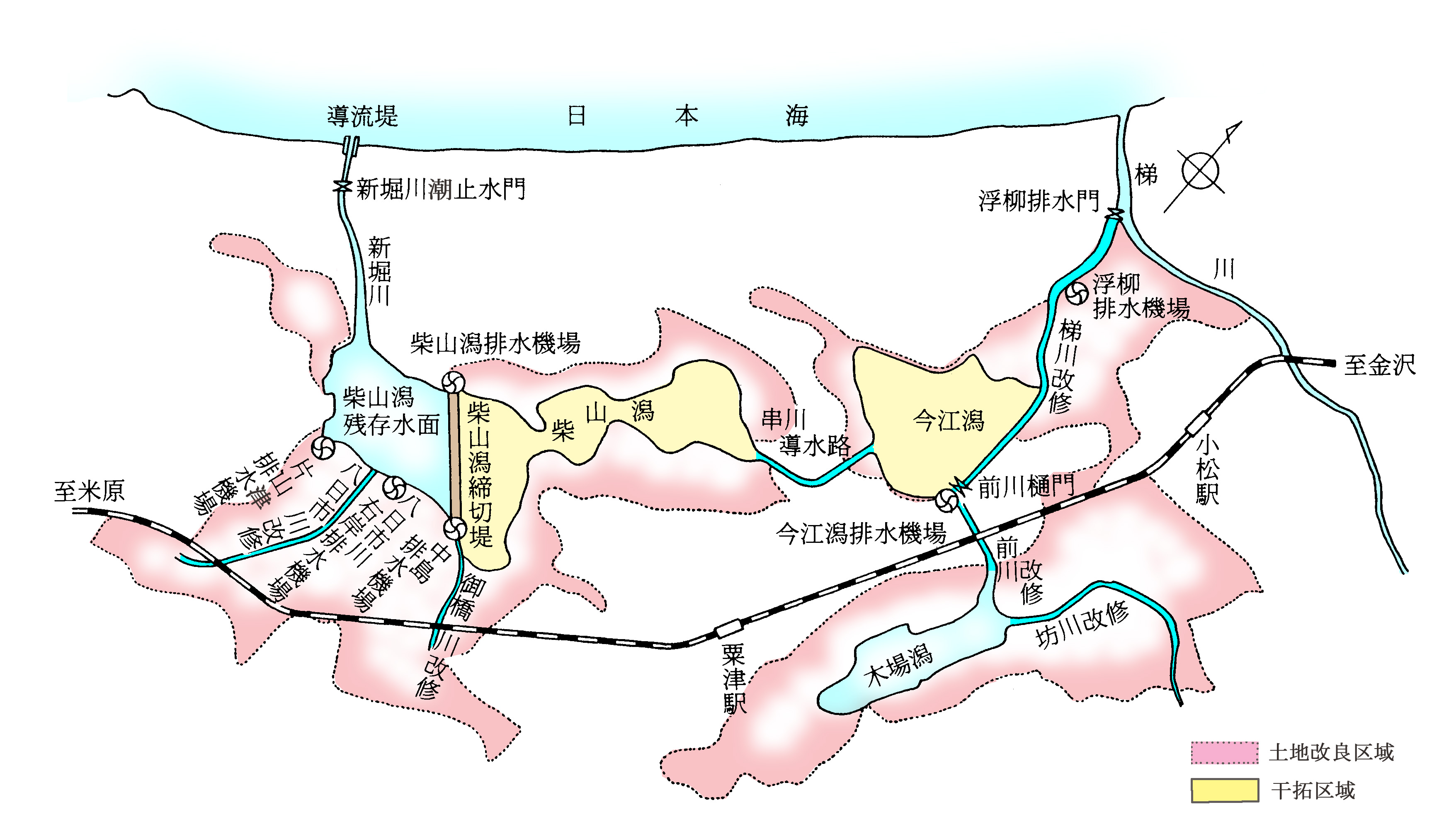

図-1 加賀三湖の位置

(出典:柴山潟完工記念冊子)

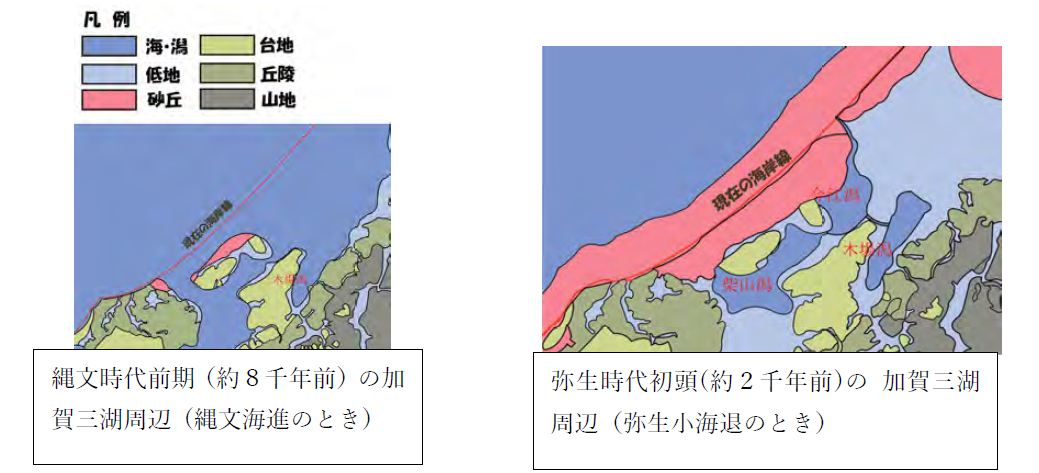

石川県南西部の能美丘陵と江沼台地との間に存在する「柴山潟」と「木場潟」、そして今は干拓されて農地となっている「今江潟」の3つの潟を総称して「加賀三湖」と呼ばれています。

今から約1億3千万年前の日本列島はアジア大陸と陸続きになっていました。日本列島がアジア大陸から分離して日本海ができたのは約3千万年前といわれ、その後、温暖な時代と寒冷な時代を繰り返す気候が続き、火山活動や地殻変動による隆起や沈降、海進や海退(海水面の低下)などが繰り返されてきました。そして、縄文時代早期(約1万年前)の頃の加賀三湖周辺は海の中で、その後、徐々に海退が進み、弥生時代中期(約2千年前)に「加賀三湖」が形成されたものと考えられています。最初に湖沼の形ができたのは木場潟で、次いで柴山潟と今江潟が誕生しました。

加賀三湖は、海岸線の砂州が発達して入江が外海と遮断されてできる「海跡湖」だといわれています。

今から約1億3千万年前の日本列島はアジア大陸と陸続きになっていました。日本列島がアジア大陸から分離して日本海ができたのは約3千万年前といわれ、その後、温暖な時代と寒冷な時代を繰り返す気候が続き、火山活動や地殻変動による隆起や沈降、海進や海退(海水面の低下)などが繰り返されてきました。そして、縄文時代早期(約1万年前)の頃の加賀三湖周辺は海の中で、その後、徐々に海退が進み、弥生時代中期(約2千年前)に「加賀三湖」が形成されたものと考えられています。最初に湖沼の形ができたのは木場潟で、次いで柴山潟と今江潟が誕生しました。

加賀三湖は、海岸線の砂州が発達して入江が外海と遮断されてできる「海跡湖」だといわれています。

図-2 加賀三湖の変遷

(出典:加賀三湖のあゆみパネル)

2.潟縁の開発

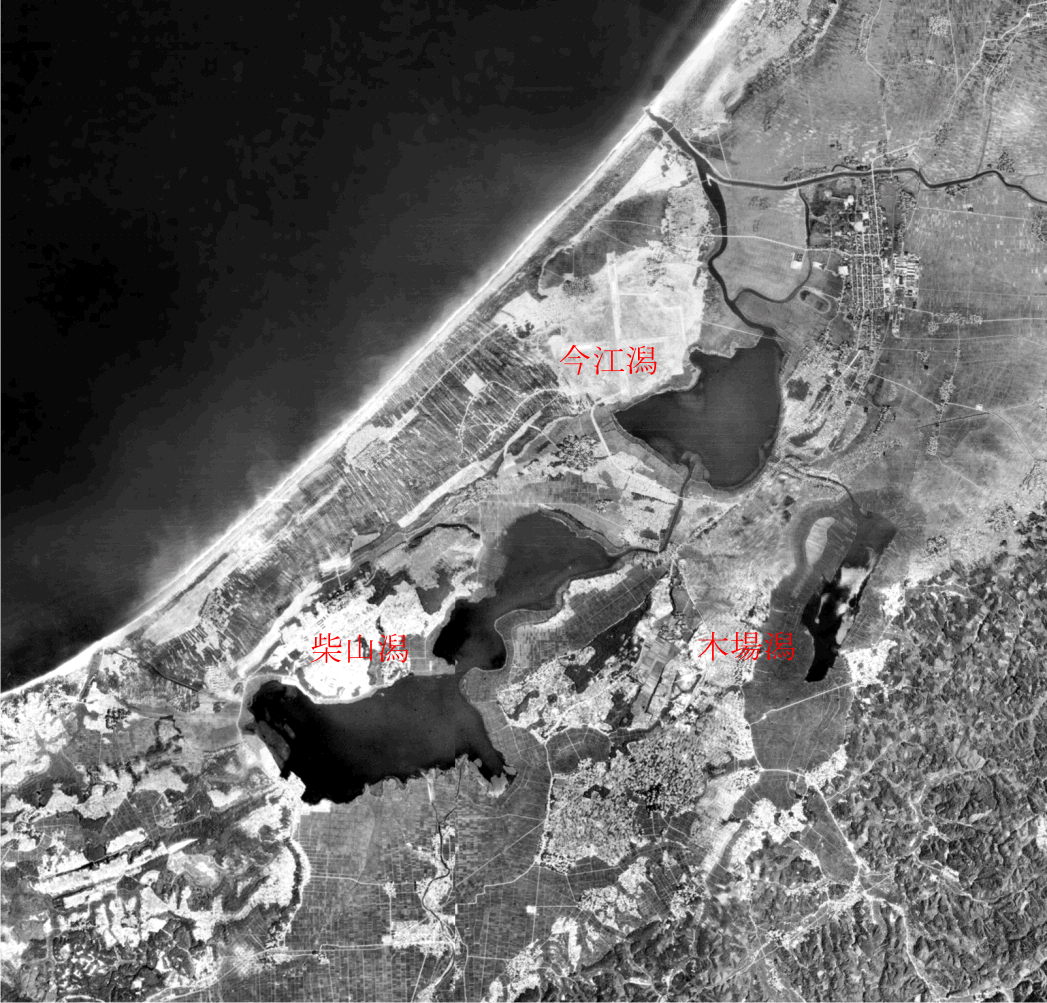

写真-1 泥くみの様子

(出典:加賀三湖土地改良区50年史)

木場潟周辺では、江戸時代初期の頃から舟で潟泥を運ぶ客土により耕地を拡げてきました。舟で潟泥を運ぶことを「泥くみ」、できた耕地は「ヒラキ」と呼ばれ、昭和23年(1948)頃までこの作業が続けられてきたといいます。

今江潟は、加賀三湖の中で唯一湖水に塩分が含まれる「半かん水湖」でした。このため、魚種も多く加賀藩時代から潟漁業が認められてきました。藩は、潟縁の耕地の開発には余り積極的ではなかったようですが、一部には埋立てによる水田造成の記録が残っています。

柴山潟周辺では、藩の財政が豊かでなかった大聖寺藩が耕地の拡大に努め、3つの潟の周辺の中では最も新田開発が進んでいました。その後、潟周辺ではいくつかの埋立て計画が立てられました。例えば、柴山潟沿岸では、明治15年(1882)頃から開田を志す村々が協議を重ね116町歩(116ha)の埋立て開田計画を出願し、同18年(1885)に着工されました。しかしながら、埋立て用土の不足で中止されました。大正3年(1914)にも月津村柴山集落が約5町歩の埋立て開田計画を出願して工事に着手しましたが、同様の理由により中止されています。こうした潟周辺村々の開田願望は、昭和27年(1952)からの「国営加賀三湖干拓建設事業」によってようやく実現をみることとなりました。

今江潟は、加賀三湖の中で唯一湖水に塩分が含まれる「半かん水湖」でした。このため、魚種も多く加賀藩時代から潟漁業が認められてきました。藩は、潟縁の耕地の開発には余り積極的ではなかったようですが、一部には埋立てによる水田造成の記録が残っています。

柴山潟周辺では、藩の財政が豊かでなかった大聖寺藩が耕地の拡大に努め、3つの潟の周辺の中では最も新田開発が進んでいました。その後、潟周辺ではいくつかの埋立て計画が立てられました。例えば、柴山潟沿岸では、明治15年(1882)頃から開田を志す村々が協議を重ね116町歩(116ha)の埋立て開田計画を出願し、同18年(1885)に着工されました。しかしながら、埋立て用土の不足で中止されました。大正3年(1914)にも月津村柴山集落が約5町歩の埋立て開田計画を出願して工事に着手しましたが、同様の理由により中止されています。こうした潟周辺村々の開田願望は、昭和27年(1952)からの「国営加賀三湖干拓建設事業」によってようやく実現をみることとなりました。

3.排水との闘い

加賀三湖周辺の低湿地で米作りが始まったのは、弥生時代中期と考えられています。

農耕文化が定着してから近年まで、先人達は耕地の拡大と整備に汗水を流してきました。しかし、潟周辺は低平なうえ、柴山潟を含む全ての排水が梯川最下流の安宅の河口で日本海に注いでいたため、洪水時には梯川の水が木場潟や柴山潟にまで逆流してきました。また、日本海特有の冬の西北風が吹き荒れると、梯川の河口に大量の砂礫が吹き寄せて河口が閉塞されてしまい、行き場を失った水で加賀三湖一帯が一面の湖と化すこともたびたびありました。

明治時代になると、梯川の曲がりくねったところを切り開いてまっすぐに改修したり、前川に水門を設置するなどの工事が行われましたが、その効果は限られた範囲のものでした。大正年間には、度重なる湛水の抜本対策として柴山潟から直接日本海に排水する放水路の開削も行われましたが、河口閉塞により失敗に終わり、悲願の放水路(新堀川)開削は、国営干拓事業にゆだねられることとなりました。

農耕文化が定着してから近年まで、先人達は耕地の拡大と整備に汗水を流してきました。しかし、潟周辺は低平なうえ、柴山潟を含む全ての排水が梯川最下流の安宅の河口で日本海に注いでいたため、洪水時には梯川の水が木場潟や柴山潟にまで逆流してきました。また、日本海特有の冬の西北風が吹き荒れると、梯川の河口に大量の砂礫が吹き寄せて河口が閉塞されてしまい、行き場を失った水で加賀三湖一帯が一面の湖と化すこともたびたびありました。

明治時代になると、梯川の曲がりくねったところを切り開いてまっすぐに改修したり、前川に水門を設置するなどの工事が行われましたが、その効果は限られた範囲のものでした。大正年間には、度重なる湛水の抜本対策として柴山潟から直接日本海に排水する放水路の開削も行われましたが、河口閉塞により失敗に終わり、悲願の放水路(新堀川)開削は、国営干拓事業にゆだねられることとなりました。

写真-2 干拓前の加賀三湖全景

(昭和22年:米軍撮影)

(出典:加賀三湖周辺農地防災事業誌)

(出典:加賀三湖周辺農地防災事業誌)

写真-3 干拓前の今江潟

(出典:加賀三湖のあゆみパネル)

4.加賀三湖干拓建設事業

太平洋戦争直後の食料増産が叫ばれていた時期、昭和23年(1948)6月28日福井県九頭竜川下流域を震源とする福井大地震が起こり、加賀三湖周辺では小松市串茶屋町で63㎝、そのほかの地域でも30㎝前後の地盤沈下が生じ、湛水被害の頻度が更に増加しました。これを契機とした地元民からの強い要望を受け、加賀三湖の干拓と周辺耕地の排水改良を併せ行う「国営加賀三湖干拓建設事業(昭和27~44年)が実施されることとなりました。引き続き干拓地を農地として完成させるための県営ほ場整備事業も実施され、昭和51年(1976)には水田農地として全面作付けが行えるようになりました。

(出典:加賀三湖周辺完工記念冊子)

【事業計画の概要】

・柴山潟は約60%の343.2ha、今江潟は238.0haの全潟を干拓

・排水は、新堀川水系と梯川水系に分離

・新堀川を新たに開削し、海水の逆流を防止するため、新堀川潮止水門を築造

・今江潟東岸に排水河川を新設し、旧梯川を改修して安宅海岸に放流

・浮柳排水門を改修することにより水位調節を可能とするとともに、海水の逆流を防止

・沿岸低位部の浸水被害を防止するための河川改修や排水機場の設置等

・柴山潟は約60%の343.2ha、今江潟は238.0haの全潟を干拓

・排水は、新堀川水系と梯川水系に分離

・新堀川を新たに開削し、海水の逆流を防止するため、新堀川潮止水門を築造

・今江潟東岸に排水河川を新設し、旧梯川を改修して安宅海岸に放流

・浮柳排水門を改修することにより水位調節を可能とするとともに、海水の逆流を防止

・沿岸低位部の浸水被害を防止するための河川改修や排水機場の設置等

(1)主要工事

1)関係市町村

石川県小松市、加賀市

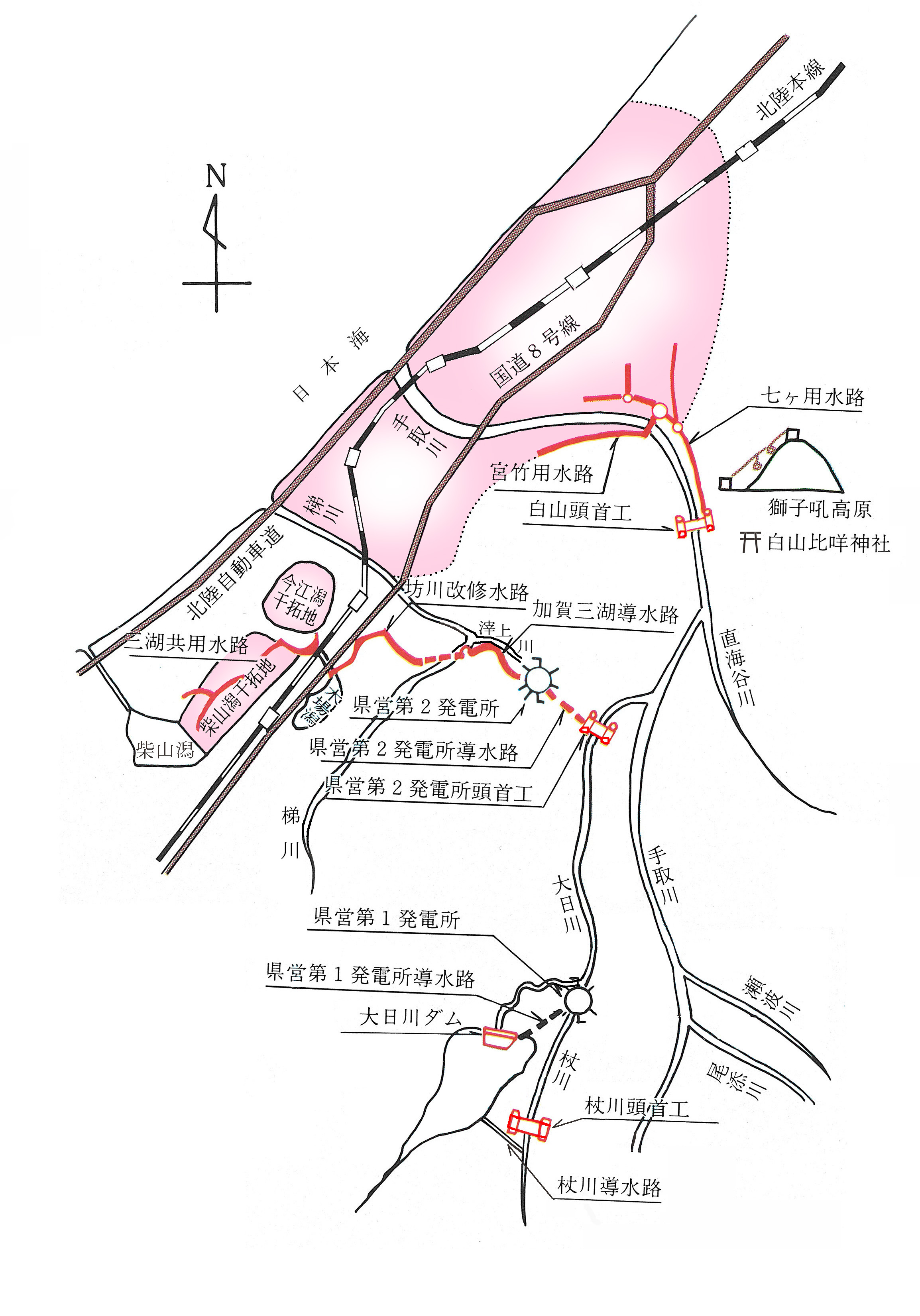

2)干拓面積内訳(単位:ha)

3)主要工事

①堀川(掘削) 1.7 km

②河口導流堤(ケーソン、護岸補強) 1式

③柴山潟締切堤防(盛土) 1.4 km

④排水機場 4ヶ所(柴山潟、今江、片山津、浮柳)

⑤浮柳逆水門(6門) 1ヶ所

⑥旧梯川(盛土) 4.2 km

⑦八日市川(コンクリート板柵) 2.8 km

⑧前川(鋼矢板) 1.8 km

⑨御橋川(間知ブロック) 1.8 km

⑩坊川(ブロック、コンクリート) 3.4 km

⑪小松西部排水路(コンクリート矢板等) 2.2 km

⑫干拓地内排水路(幹線、支線) 13.9 km

⑬潟周辺用水路(承水路、用水路) 18.8 km

⑭道路(幹線、支線) 14.5 km

⑮八日市川防水堤(盛土) 1.1 km

1)関係市町村

石川県小松市、加賀市

2)干拓面積内訳(単位:ha)

3)主要工事

①堀川(掘削) 1.7 km

②河口導流堤(ケーソン、護岸補強) 1式

③柴山潟締切堤防(盛土) 1.4 km

④排水機場 4ヶ所(柴山潟、今江、片山津、浮柳)

⑤浮柳逆水門(6門) 1ヶ所

⑥旧梯川(盛土) 4.2 km

⑦八日市川(コンクリート板柵) 2.8 km

⑧前川(鋼矢板) 1.8 km

⑨御橋川(間知ブロック) 1.8 km

⑩坊川(ブロック、コンクリート) 3.4 km

⑪小松西部排水路(コンクリート矢板等) 2.2 km

⑫干拓地内排水路(幹線、支線) 13.9 km

⑬潟周辺用水路(承水路、用水路) 18.8 km

⑭道路(幹線、支線) 14.5 km

⑮八日市川防水堤(盛土) 1.1 km

(2)工期

昭和27~44年度

(3)手取川農業水利事業との費用振り分け

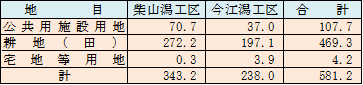

干拓事業地域内に、国営手取川農業水利事業の受益地の一部が散在し、その面積は、用水補給240ha、開田547ha、畑地かんがい65haです。これらの地域には、手取川農業水利事業で建設された大日川ダムに貯留したかんがい用水が、大日川、石川県営第二発電所放水路、加賀三湖導水路、坊川を経由して補給されています。

このため、坊川、潟周辺用水路の工事は、手取川農業水利事業との共同事業として施行されました。

昭和27~44年度

(3)手取川農業水利事業との費用振り分け

干拓事業地域内に、国営手取川農業水利事業の受益地の一部が散在し、その面積は、用水補給240ha、開田547ha、畑地かんがい65haです。これらの地域には、手取川農業水利事業で建設された大日川ダムに貯留したかんがい用水が、大日川、石川県営第二発電所放水路、加賀三湖導水路、坊川を経由して補給されています。

このため、坊川、潟周辺用水路の工事は、手取川農業水利事業との共同事業として施行されました。

(出典:加賀三湖周辺農地防災事業誌)

2.加賀三湖周辺農地防災事業

2.加賀三湖周辺農地防災事業

1.経緯

(1)基幹水利施設の機能低下

加賀三湖周辺の農地・農業用施設は、昭和27(1952)年度から同44(1969)年度にかけて実施された国営加賀三湖干拓建設事業及び国営手取川農業水利事業等で造成・整備されました。

その後、これらの施設の機能低下に対応するため、平成元(1989)年度から広域調査、地域開発調査、地区調査が順次行われ、再整備の全体構想がとりまとめられました。

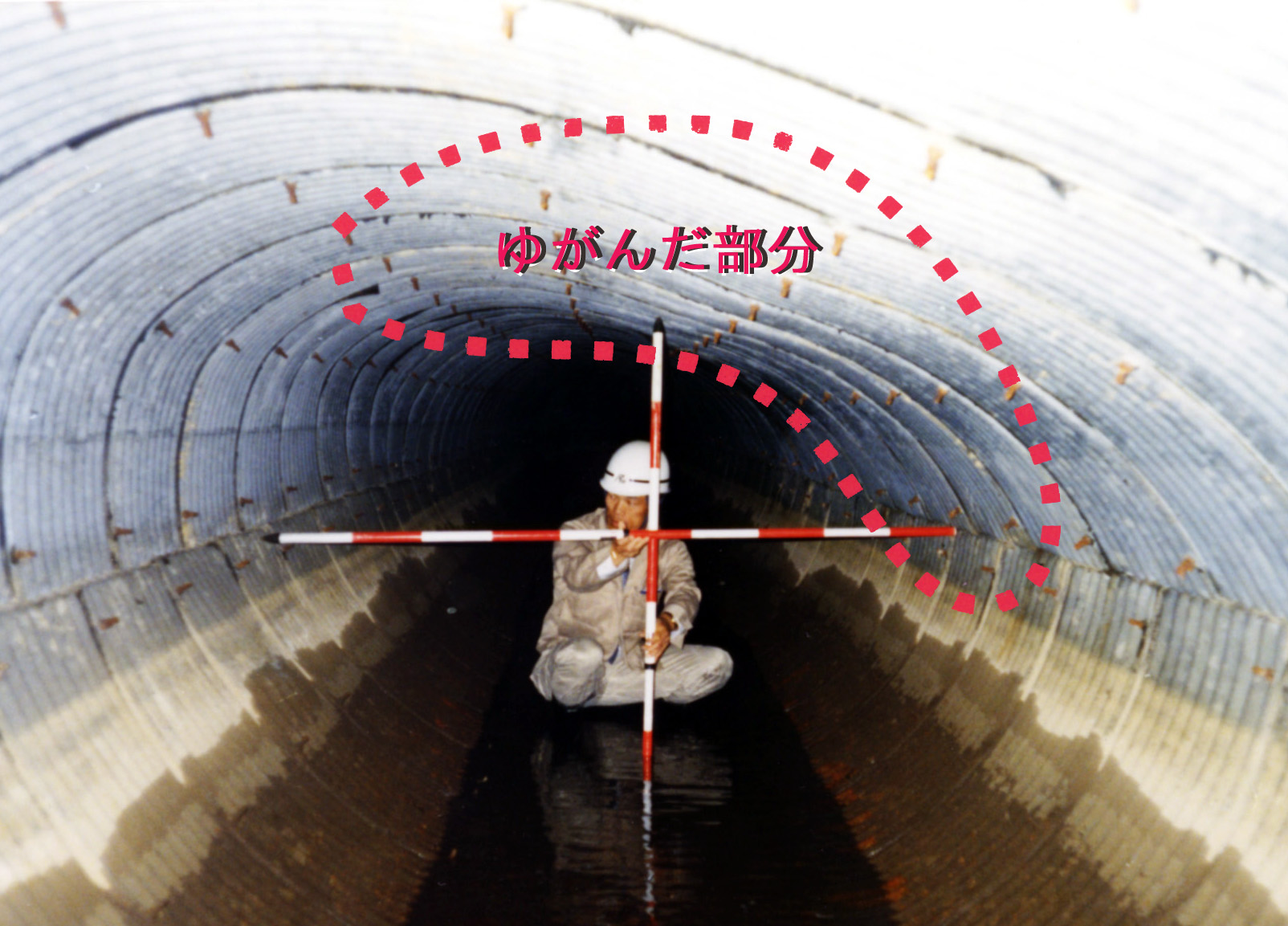

こうした中で基幹農業水利施設の機能低下が著しく、加賀三湖導水路では昭和57年(1982)から平成4年(1992)までの間で3回の導水路決壊が生じ、新堀川潮止水門では昭和50年(1975)頃から門柱やゲート戸当たり部を中心に損傷が顕著になり、年々補修費の増大を余儀なくされるようになりました。また、柴山潟周辺では、締切堤防等の沈下が進行しているのに加え、平成5年(1993)2月に発生した能登沖地震(震度:輪島5、金沢4)による不等沈下などにより、堤防決壊の危険性が生じていました。

加賀三湖周辺の農地・農業用施設は、昭和27(1952)年度から同44(1969)年度にかけて実施された国営加賀三湖干拓建設事業及び国営手取川農業水利事業等で造成・整備されました。

その後、これらの施設の機能低下に対応するため、平成元(1989)年度から広域調査、地域開発調査、地区調査が順次行われ、再整備の全体構想がとりまとめられました。

こうした中で基幹農業水利施設の機能低下が著しく、加賀三湖導水路では昭和57年(1982)から平成4年(1992)までの間で3回の導水路決壊が生じ、新堀川潮止水門では昭和50年(1975)頃から門柱やゲート戸当たり部を中心に損傷が顕著になり、年々補修費の増大を余儀なくされるようになりました。また、柴山潟周辺では、締切堤防等の沈下が進行しているのに加え、平成5年(1993)2月に発生した能登沖地震(震度:輪島5、金沢4)による不等沈下などにより、堤防決壊の危険性が生じていました。

(2)事業化のあゆみ

基幹農業水利施設を中心に大きく機能低下した状況を背景に、平成4年(1992)2月に発足した加賀三湖開発整備推進協議会を中心とした地元関係機関から早急な対応が求められるようになりました。こうした状況を受けて、平成5(1993)年度後半から全体実施設計が行われ、平成6年(1994)12月1日に事業所が開設、そして翌年3月には総合農地防災事業として事業計画の確定を見ることとなりました。

その後、事業量、事業費の変更等を受けて第1回計画変更が平成10年(1998)10月に確定し、平成19年(2007)3月に事業完了のはこびとなりました。

基幹農業水利施設を中心に大きく機能低下した状況を背景に、平成4年(1992)2月に発足した加賀三湖開発整備推進協議会を中心とした地元関係機関から早急な対応が求められるようになりました。こうした状況を受けて、平成5(1993)年度後半から全体実施設計が行われ、平成6年(1994)12月1日に事業所が開設、そして翌年3月には総合農地防災事業として事業計画の確定を見ることとなりました。

その後、事業量、事業費の変更等を受けて第1回計画変更が平成10年(1998)10月に確定し、平成19年(2007)3月に事業完了のはこびとなりました。

2.主要工事

(1)関係市町村 石川県小松市、加賀市

(2)受益面積 3,250ha(水田:3,210ha、畑:40ha)

目的別面積 用水改良2,210ha

排水改良2,150ha(うち1,110haは用水改良と重複で内数)

(3)主要工事

①新堀川潮止水門 1ヶ所

②柴山潟堤 1.4 km

③八日市川堤 0.7 km

④御橋川 1.6 km

⑤柴山潟承水路 6.6 km

⑥串川相互導水路 1.5 km

⑦加賀三湖導水路 7.4 km

(1)関係市町村 石川県小松市、加賀市

(2)受益面積 3,250ha(水田:3,210ha、畑:40ha)

目的別面積 用水改良2,210ha

排水改良2,150ha(うち1,110haは用水改良と重複で内数)

(3)主要工事

①新堀川潮止水門 1ヶ所

②柴山潟堤 1.4 km

③八日市川堤 0.7 km

④御橋川 1.6 km

⑤柴山潟承水路 6.6 km

⑥串川相互導水路 1.5 km

⑦加賀三湖導水路 7.4 km

3.工期

平成6~18年度

平成6~18年度

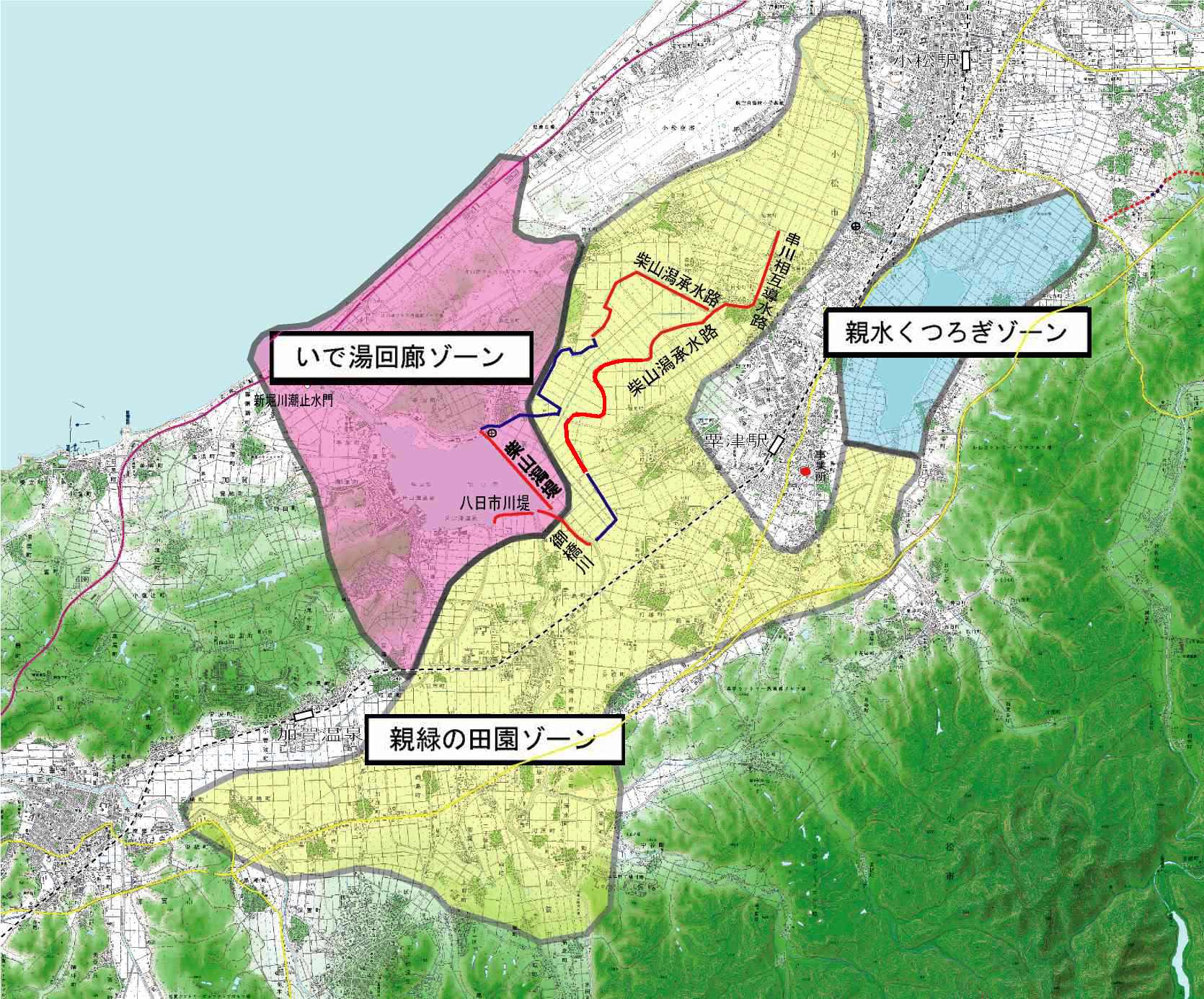

4.自然環境・景観等に配慮

事業の実施にあたっては、片山津温泉など観光地の玄関口にも位置する地区の特性も踏まえ、農業用施設を整備する際、優れた多くの自然を残すこととしました。具体的には、市等が計画する加賀三湖周辺の親水・景観整備計画等と整合させることとし、その実現に向けて地域住民、各種団体等と調整を図りながら、自然環境や景観等にも配慮した整備がなされました。

事業の実施にあたっては、片山津温泉など観光地の玄関口にも位置する地区の特性も踏まえ、農業用施設を整備する際、優れた多くの自然を残すこととしました。具体的には、市等が計画する加賀三湖周辺の親水・景観整備計画等と整合させることとし、その実現に向けて地域住民、各種団体等と調整を図りながら、自然環境や景観等にも配慮した整備がなされました。

(出典:加賀三湖周辺農地防災事業完⼯記念冊⼦)

図-5、写真-10〜12 整備後の環境配慮対策等(出典:加賀三湖周辺完⼯記念冊⼦)

3.柴山潟国営造成土地改良施設整備事業

3.柴山潟国営造成土地改良施設整備事業

1.経緯

本地区に関連する基幹農業水利施設は、国営加賀三湖干拓建設事業(昭和27~44年度)及び国営手取川農業水利事業(昭和27~43年度)で造成整備されました。

その後、自然現象や社会条件の変化などに起因して著しい機能低下をきたした加賀三湖導水路、串川相互導水路、柴山潟堤、新堀川潮止水門等については国営加賀三湖周辺農地防災事業(平成6~18年度)で再整備され、機能回復が図られました。

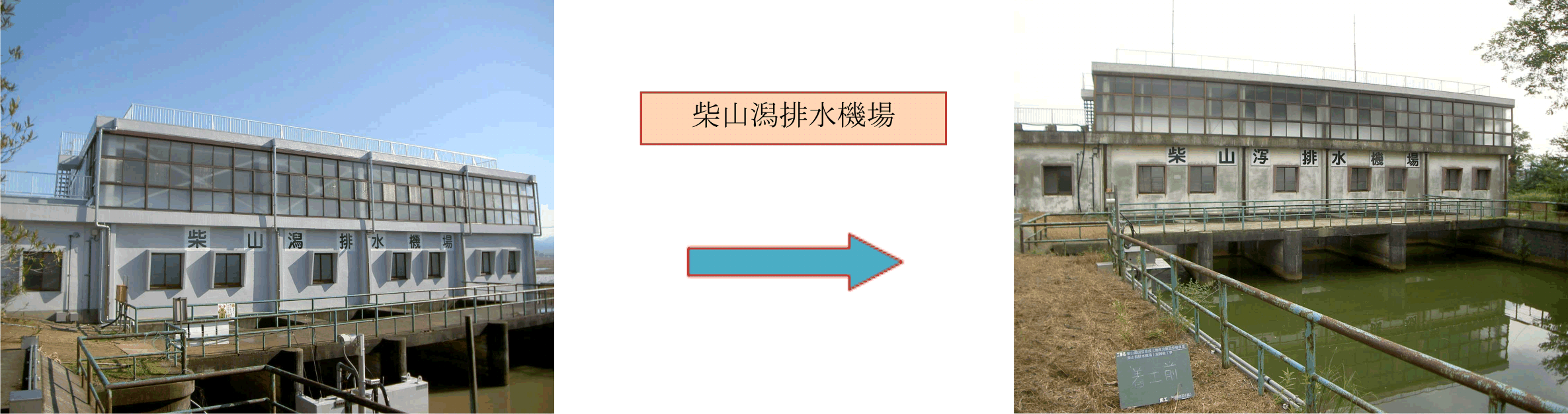

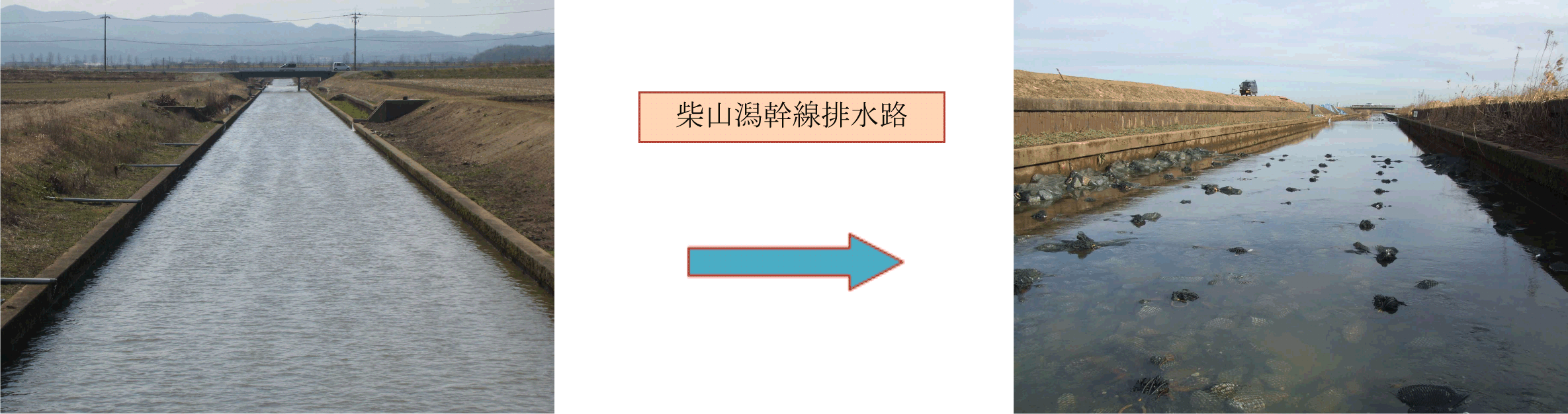

しかしながら、柴山潟排水機場及び柴山潟幹線排水路については供用開始から40年が経過し、老朽化や維持管理費の増加等により施設の維持管理に支障をきたす状況となっていました。このため、これらの施設について、国営造成土地改良施設整備事業「柴山潟」地区として平成18(2006)年度から同21(2009)年度までの4年間で施設の整備が図られました。

その後、自然現象や社会条件の変化などに起因して著しい機能低下をきたした加賀三湖導水路、串川相互導水路、柴山潟堤、新堀川潮止水門等については国営加賀三湖周辺農地防災事業(平成6~18年度)で再整備され、機能回復が図られました。

しかしながら、柴山潟排水機場及び柴山潟幹線排水路については供用開始から40年が経過し、老朽化や維持管理費の増加等により施設の維持管理に支障をきたす状況となっていました。このため、これらの施設について、国営造成土地改良施設整備事業「柴山潟」地区として平成18(2006)年度から同21(2009)年度までの4年間で施設の整備が図られました。

2.主要工事

(1)関係市町村

石川県小松市、加賀市

(2)受益面積

780ha(水田:723ha、畑:57ha

(3)主要工事

①柴山潟排水機場

1 ヶ所(φ800×2台、φ1,300×1台、φ1,600×1台)

②柴山潟幹線排水路

1.9 km

石川県小松市、加賀市

(2)受益面積

780ha(水田:723ha、畑:57ha

(3)主要工事

①柴山潟排水機場

1 ヶ所(φ800×2台、φ1,300×1台、φ1,600×1台)

②柴山潟幹線排水路

1.9 km

3.工期

平成18~21年度

平成18~21年度

写真-13 施設整備後の排水機場、幹線排水路(出典:「柴山潟地区」完工記念冊子)

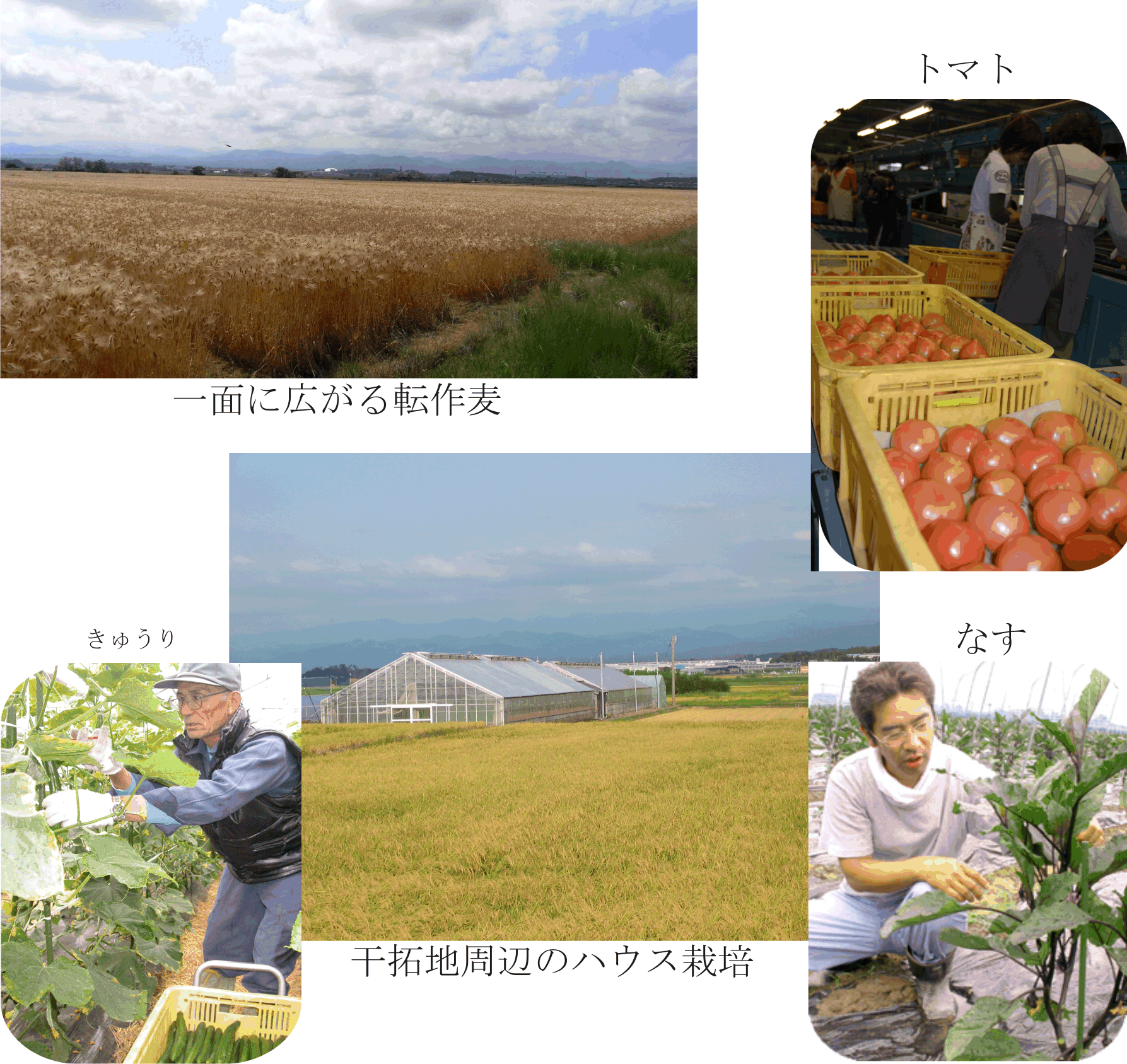

4.地域の営農

4.地域の営農

写真-14 地域の営農状況(出典:「柴山潟地区」完工記念冊子)

引用文献

1.加賀三湖周辺農地防災事業誌(H19.3) :北陸農政局石川農地防災事業所

2.加賀三湖土地改良区五十年史(H16.11) :加賀三湖土地改良区

3.加賀三湖のあゆみパネル(H22.3) :北陸農政局西北陸土地改良調査管理事務所

4.国営加賀三湖周辺農地防災事業完工記念冊子(H18.11):北陸農政局石川農地防災事業所

5.国営造成土地改良施設整備事業「柴山潟地区」完工記念冊子(H22.3):北陸農政局西北陸 土地改良調査管理事務所

参考文献

1.加賀三湖干拓建設事業工事誌(S44.9) :北陸農政局加賀三湖干拓建設事業所