1.現在の河北潟(自然環境・景観)

2.内灘砂丘・河北潟の生い立ち

3.河北潟開発の歴史

4.明治以降の開発計画

5.国営干拓事業の発足

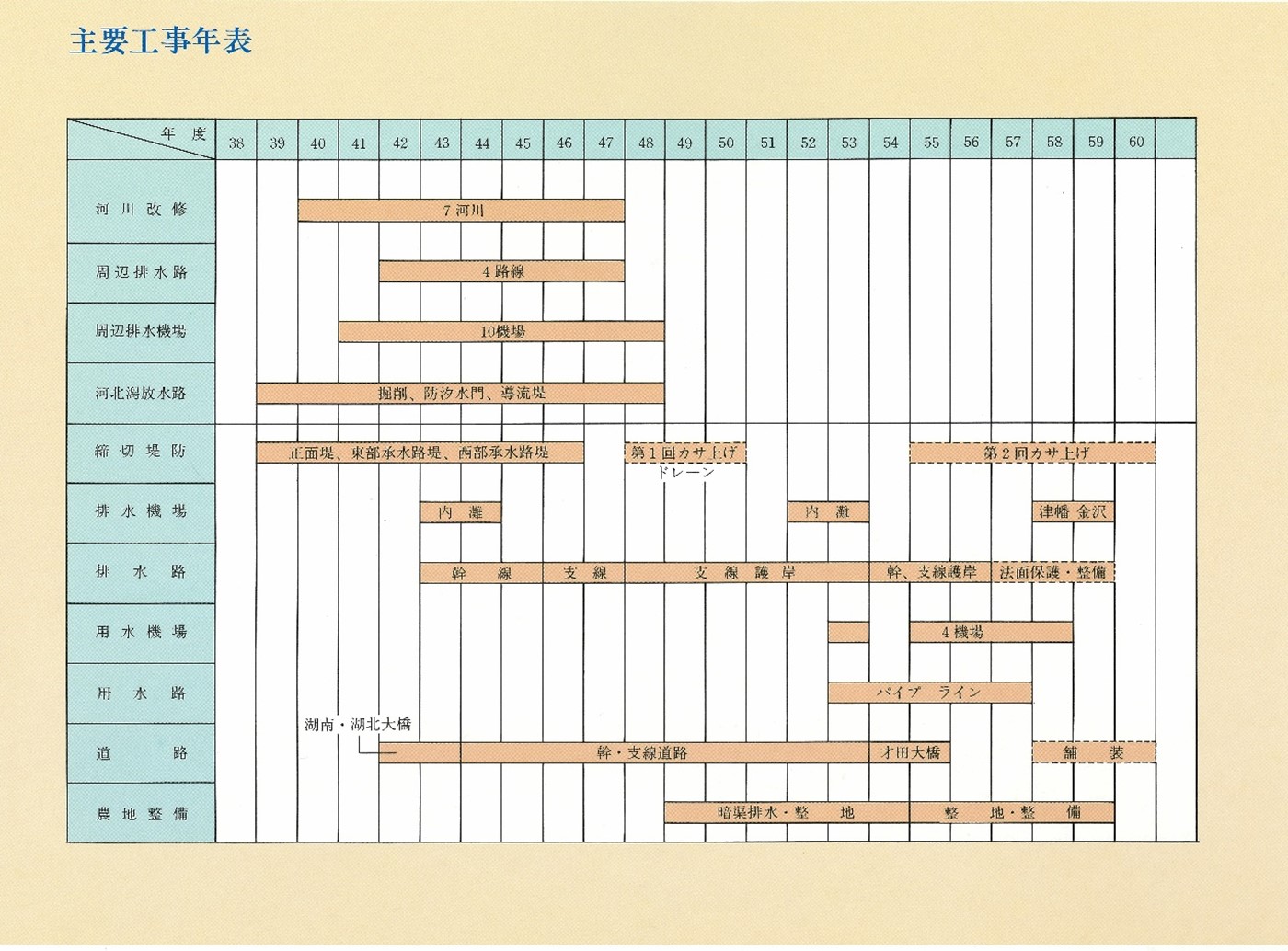

6.計画のあらまし

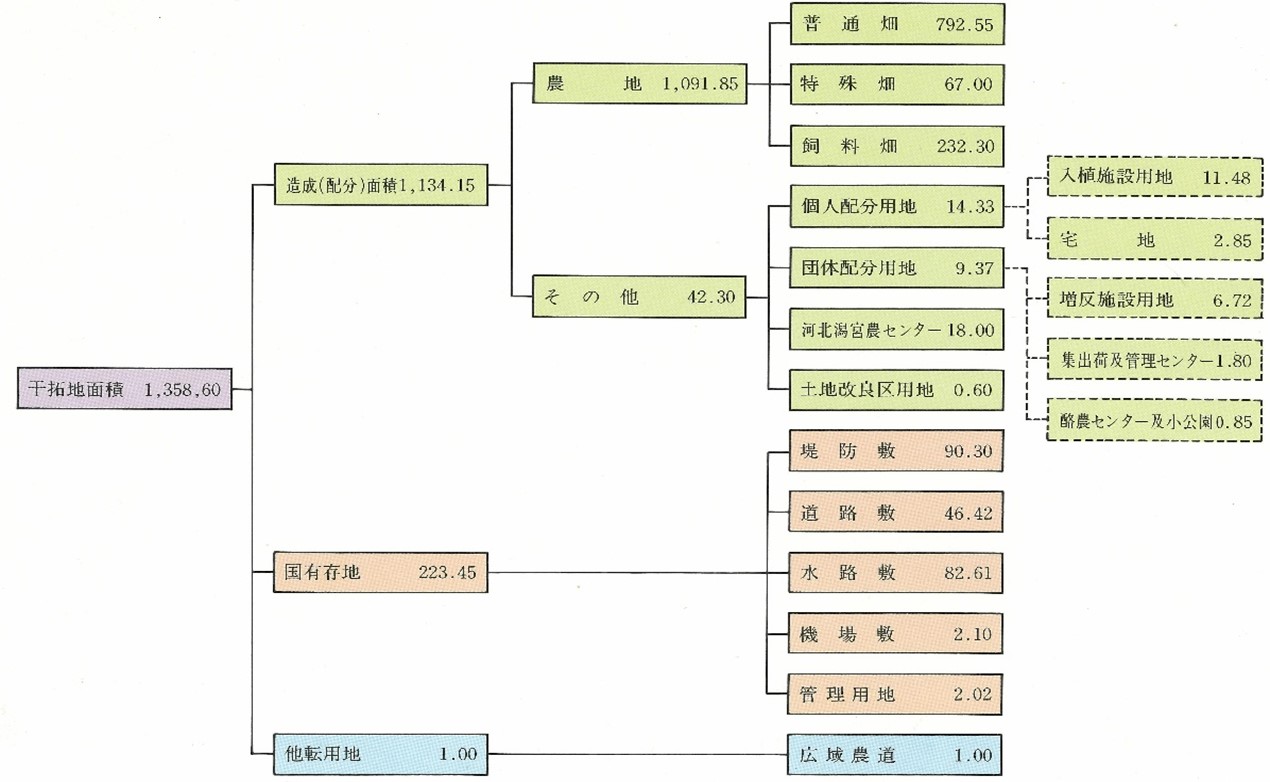

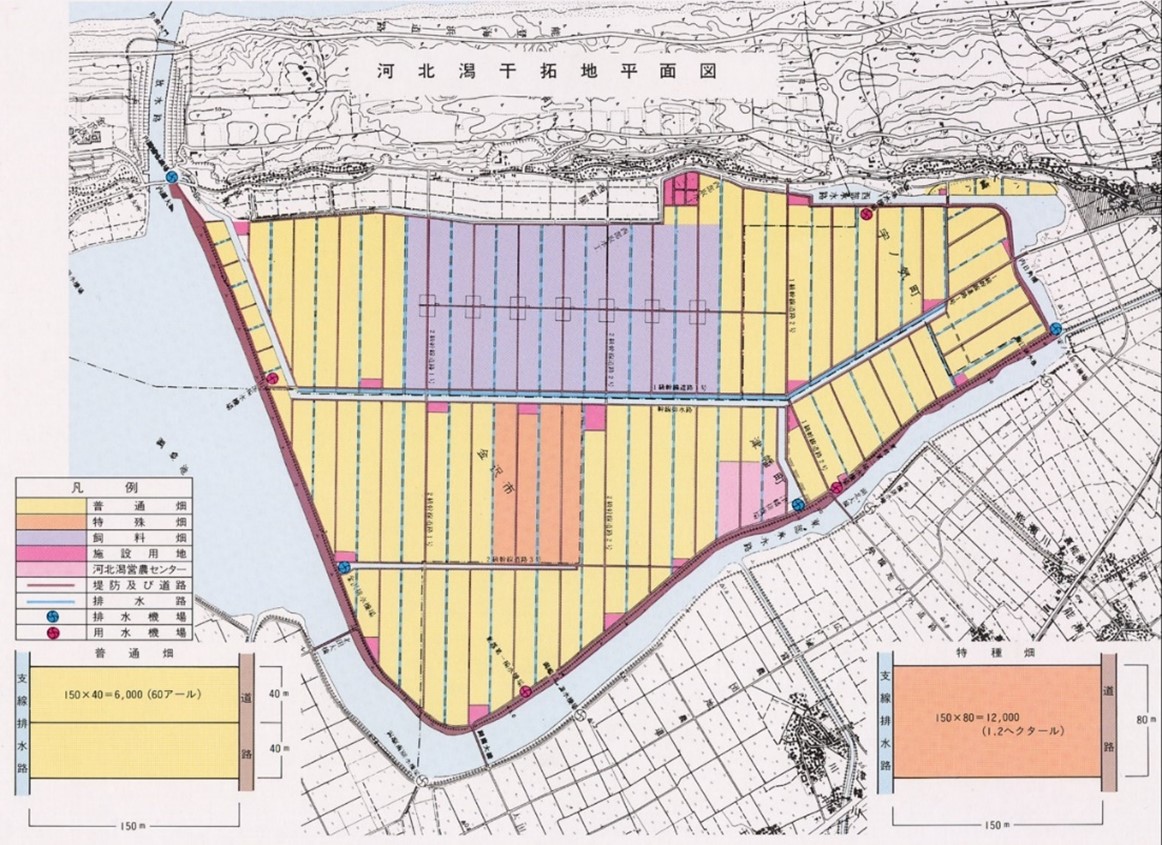

7.干拓地の土地利用計画

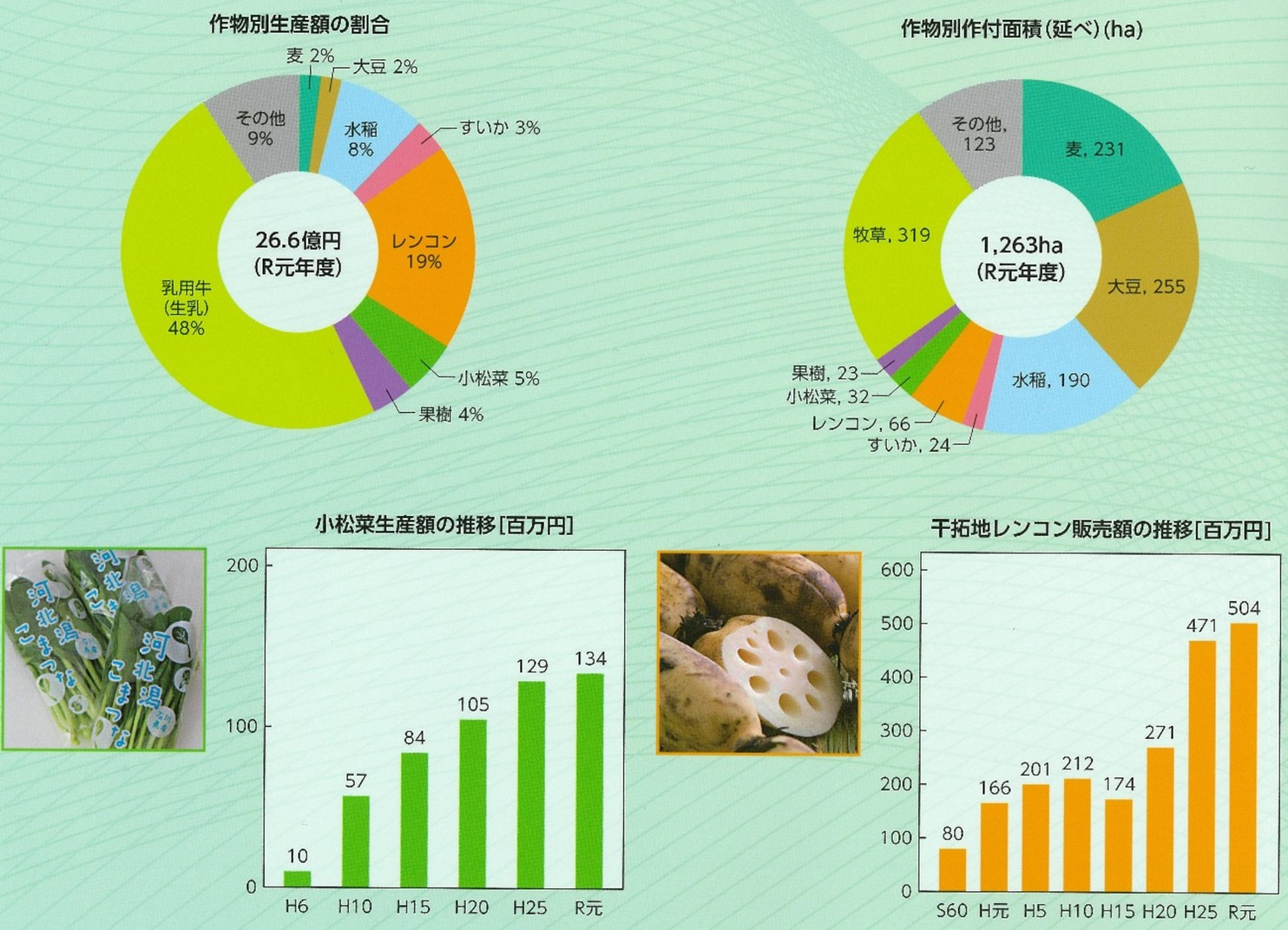

8.新生の大地 河北潟干拓地の農業

1.現在の河北潟(自然環境・景観)

河北潟は、石川県のほぼ中央に位置し、金沢市、津幡町、内灘町、かほく市にまたがる県内一の大きな潟である。

河北潟は、日本海沿岸にある内灘砂丘によってせき止められた海跡湖で、干拓が行われたことで、現在は汽水湖になっており、広さは、4.20km2である。

河北の朝焼けや夕日の美しさは干拓された現在も変わることなく、潟に集うコイやフナなど豊富な魚の群れは、太公望にはこたえられない釣り場を提供している。

干拓地のイメージアップを目的に、干拓完成の昭和60年(1985年)にサクラとメタセコイアが植えられた。

河北潟干拓地の農道沿いに、「冬ソナの道」とも呼ばれるメタセコイア並木路があり、270本のメタセコイアが両側に2m間隔で植えられている。冬になると、メタセコイアに降り積もる雪景色が、まるでドラマ「冬のソナタ」の情景を思わせている。一年中風が吹く並木道は、夏は日陰となり、涼しい風が通り抜け、秋には、メタセコイアの紅葉が楽しめる。春になると、河北潟堤防沿いのサクラ並木が見事であり、このサクラの街道には、内灘町から津幡町、かほく市までの街道9kmに渡って、1,550本のサクラが植えられている。

干拓地の夏の風物詩である「ひまわり村」は、平成7年(1995年)に開村した。毎年7月下旬から8月上旬にかけて、2.3haの村内に35万本の「ハイブリッドサンフラワー」(ヒマワリの品種)が咲き誇る景観は圧巻である。そして、秋になると、ひまわり村はコスモス畑に変身する。

このように干拓地の魅力は、春はサクラ、夏はヒマワリ、秋はコスモス、冬はメタセコイアと、季節ごとの花や景観を楽しめ、また、晩秋から初冬にかけてはシベリアから飛来するハクチョウやガン、カモ、チドリなどの渡り鳥も多く見られ、野鳥の宝庫として、バードウォッチングにも最適な場所となっている。これらの野鳥と農業との共生を図るために、干拓地内にはカモのおとり池(※)が作られている。

(※)おとり池:干拓地内の水田で、稲を刈り取った後、カモの好物の二番穂を刈り取らずに残し、カモに食べさせることで、麦など他の作物への食害を防ぐ試み。

干拓地内には、そこで収穫された新鮮でおいしい果物や野菜、花、乳製品の地元産直売所がある。昭和57年(1982年)に干拓地に入植した牧場では、500頭もの乳牛を飼育している。また、直営のミルク館では、牧場で取れた新鮮な牛乳を使ったソフトクリーム・ヨーグルトなどを食べることができ、広い草原内の散策を楽しむことができる。

しかし、このような河北潟干拓地になるまでには、河北潟開発の歴史があった。

河北潟は、古くは蓮湖(れんこ)、大清湖(だいせいこ)とも呼ばれ、舟遊びに興じる人々に親しまれてきた。平安時代には、既に河北潟を利用した物資の輸送、特に米の運搬が盛んとなっており、漁場としてはもちろんのこと、水上輸送路として、人々の暮らしを支えてきた。

この河北潟の成り立ち全てを、最も端的に物語ってくれるのが図-2の地図である。山と海と川、そして多勢の人が住む金沢の町。大自然の中で営まれてきた人間の歴史のみならず、大げさに言えば、天地創造の歴史までもがにじみでている。加賀前田藩や銭屋五兵衛が、かつて河北潟開発に取り組んだ事実がある。河北潟を覆うような形で海側に垂れ下がる緑色の砂丘地。そして、この砂山の底に秘められた歴史が、河北潟を造り出した歴史にもつながっている。

2.内灘砂丘・河北潟の生い立ち

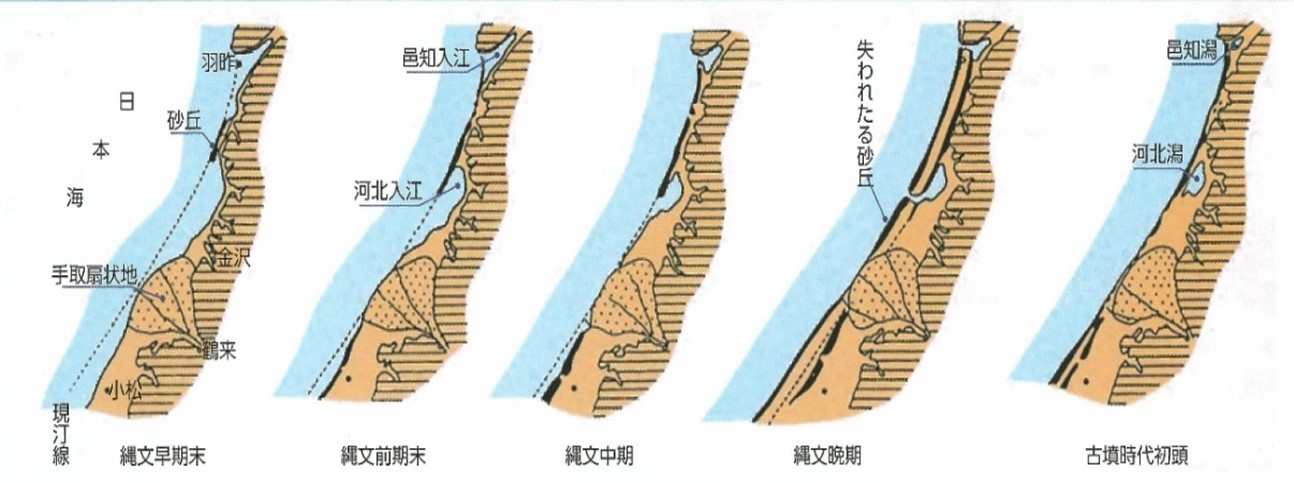

地球は過去4回の氷河時代を経験している。寒冷期の氷河発達は、海水面の低下となり、陸地からみれば海が退く……これを海退、反対に、温暖期の海水面上昇、これを海進という。

海退が大きいと、山から流れ出る川は、川底を浸食しながら海に達する。寒冷から温暖期に移行すると海進が始まり、海水面が高くなれば、川の下流で水がよどみ沖積作用が起こる。

海水面が今より100m以上も低くかった2万年前、遠く離れた手取川から運び出される砂れきで大きな扇状地が造られ、内灘砂丘・河北潟の底にまで広がっていたのである。

河北潟は、このように運ばれた土砂が堆積し、入り江を塞いだことで形成された潟湖(せきこ)である。今から約5000年前までは大きな入り江であったが、運ばれた土砂が堆積し、入り江が閉鎖され始め、また、浅野川などの入り江に流れ込む川が多くの土砂を運んできたため、次第に小さくなっていった。さらに、およそ3000年前~1600年前には地球が寒冷化し、海岸線が1~2kmも沖合に移動したため、入り江は完全に閉じられてしまい、河北潟の原形ができあがった。

3.河北潟開発の歴史

河北潟開発の歴史は、米作り、土地作りの歴史であるが、ウルム氷期以来2万年近い年月をかけ、数回の間氷期を挟みながら、海進と海退を重ねてできた潟と、ここに住みついた先人の、関わりあいの歴史でもある。

潟のできたいきさつから、潟とその周辺は厚い沖積層で覆われているが、この沖積層は別名「ヘドロ層」といって、人間を寄せつけない土である。

河北潟の埋立て、干拓の歴史は古く延宝元年(1673年)の加賀五代藩主前田綱紀による約3haの新田開発に始まり、以降数次にわたる小規模埋立てが行われた後、嘉永2年(1849年)には、銭屋五兵衛によって230haの埋立てによる巨大な新田開発が開始され、工事が難航する中で嘉永5年(1852年)、歴史上著名な銭屋五兵衛埋立工事疑獄事件として挫折し、銭屋一族が破滅している。

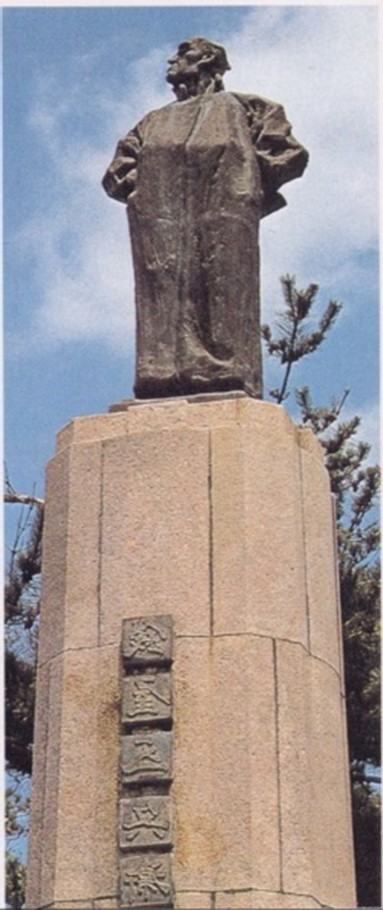

銭屋五兵衛

銭屋五兵衛は、11代藩主前田治脩(まえだはるなが)の頃、安永2年(1773年)に生まれた。写真-1は、今の金石町に建つ銭五像で、身にまとっているのは船頭合羽、頭をめぐらす先は日本海である。

銭屋の屋号は、もともと、金銭の両替と質屋を家業としていたからで、彼が39歳のとき、質流れの船で始めた海運業が当り、北前船で日本海を駆け巡った海の豪商として有名である。この海の男が、76歳の晩年に河北潟の埋立てを企てた。

海運業の前途に暗雲を感じた企業家銭五は、銭屋家の活路を河北潟埋立て、大開発地主に求めたのである。内容は、堤防を作り埋立てを行うというもので、銭五の財力なくしては考えられぬ工法であり規模であったが、河北潟のヘドロを甘く見すぎた。河北潟の底なし沼に、銭五自身「海中に銀を投ずる如(ごと)し」と言っている。

うまく進まない工事を打開しようと、企業家銭五は、この埋立工事に土工出稼ぎを専門とする能登宝立の人足頭、理兵衛に請け負わせる。しかし、企業家的な利益追求は、賃金の安い出稼ぎ人夫の使役となり、地元村々を潤さず強い反感を買う破目となった。埋立工事に対する地元民の反感は、妨害に発展し、毒物投入、死魚発生の公害問題を生み、埋立事業は一挙に総崩れした。

その後、加賀藩は性急に、銭五財閥の解体を図ったが、嘉永5年11月、80歳の五兵衛は判決をまたずに牢死(ろうし)、没収された財産は藩の記録で12万両となっている。銭五の総資産は300万両といわれ、藩の没収した額はもっと大きかったとも言われているが、銭五の埋め立てた土地はどこにもない。

4.明治以降の開発計画

挫折したとはいえ、銭屋五兵衛の河北潟大埋立計画は、それ以後も、姿や形を変えて浮かび、そして沈んだ。明治に入って、初めて現れるのは、同35年前後に、県議会で論議された計画であったが、結果的にはこれも中止。

次いで、大正2年(1913年)に、河北潟埋立てに関する研究会が発足し、大正6年(1917年)、河北潟の半分を埋立て水田とする案を発表したが、この計画も大正11年(1922年)認可の失効で消滅してしまう。

大正から昭和に変わって5年、「埋立て」が「干拓」と名を変え「河北潟干拓計画」が県議会に上程されたが、この計画をめぐる動きは激しく、目まぐるしく変わり、昭和16年(1941年)になってようやく、県の実施調査が始められたが、間もなく日本が太平洋戦争に突入して、それどころではなくなった。

内灘村と河北潟

河北潟に面する町村は、金沢、津幡、宇ノ気(現かほく市)、内灘と四つあるが、内灘だけは、他の三つと比べて事情が異なる。

村全体の面積の80%は砂丘で占められ、明治末期の水田面積は僅かに45町歩しかなかった。総戸数910戸のうち、自分の田んぼを持つ農家は150戸で、ほとんどの人たちは漁業で生計を立てていた。もちろん、内灘村で生産される米だけでは足りず、他町村から買い入れなければならなかった。また、漁業も河北潟だけではなく、日本海の沿岸漁業が主で、年老いて海に出られなくなった人たちが、河北潟で魚を捕っていたのである。そして、このような状態が昭和の初期まで続いた。

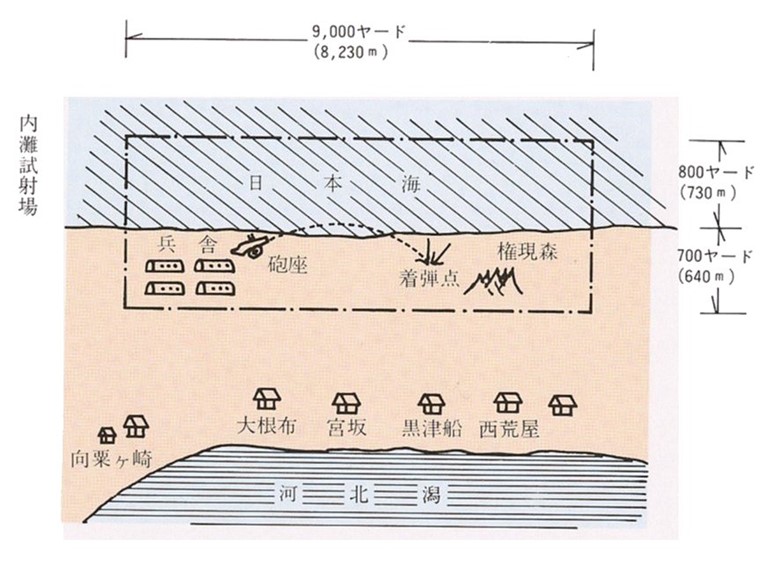

内灘の試射場問題

昭和25年(1950年)、朝鮮戦争が起こり、日本に警察予備隊(後に自衛隊)が設けられ、産業面では、アメリカ軍から兵器・弾薬などの注文を受けて潤った。この警察予備隊が使う弾薬は米軍から買い入れたが、買い入れるためには、砲弾のテスト、つまり試験射が必要だった。

時の日本政府は、損害補償の少ない内灘砂丘に目をつけて、試射場候補地に選び、石川県選出の林屋亀次郎参議院議員(国務大臣)に担当させた。

太平洋戦争に負けてから5年後の、この当時、内灘試射場問題は、地元町村はもとより革新政党、労働団体などを巻きこんだ一大反対運動に発展した。闘争の詳細は別として、河北潟干拓と引きかえに、砂丘を試射場とすることを受け入れるという線が、林屋国務大臣から示されたらしい。

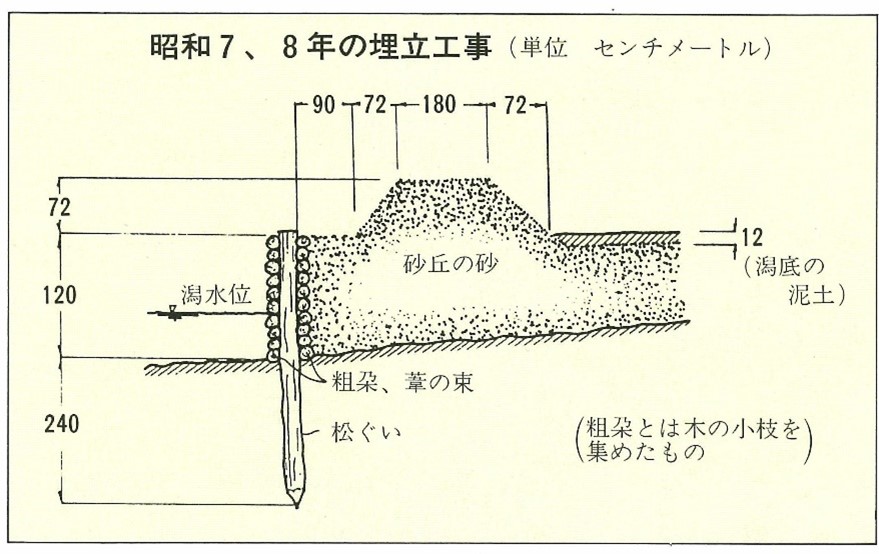

試射場という予期しない問題から河北潟の干拓がクローズアップされたが、昭和32年(1957年)、試射場の使用が打切りとなり、補償事業としての干拓事業も見送られた。代わって出てきたのが、内灘側の潟縁埋立てで、昭和7~8年(1932~33年)頃と同じような工法がとられている。

5.国営柏崎周辺農業水利事業計画

日中戦争、太平洋戦争は昭和20年(1945年)8月に、日本の敗戦でその幕を閉じ、戦後の日本は民主主義と食料不足が始まり、国民全体が米を求めることに血まなことなった当時、生まれ出る必然性をもって河北潟の干拓計画が生まれた。

銭五以来、浮かんでは消え、消えては浮かんだ干拓の夢は、金沢農地事務局(北陸農政局の前身)に引き継がれた。昭和25年、最初に立てられた計画は、430haの干拓と、潟縁周辺1,130haの地上げを行うものだったが見送りとなった。

続いて、昭和27年(1952年)に、干拓の面積を900haに増やすべき調査が開始され、5年の歳月を要して昭和31年(1956年)に終えた。

ところで、日中戦争が拡大して、太平洋戦争に突入した頃から、日本は鎖国状態となり、欧米諸外国における土木技術の情報が得られなくなった。

戦後、昭和20年代の後半、諸外国からの情報が入り出して、日本の土木技術者はがく然とした。日本と欧米の技術に格段の開きがあったのである。風車で有名な、干拓の先進国オランダの知識が入ってきたのもこの頃だった。

出先の金沢農地事務局のみならず、農林省(今の農林水産省)あげて技術者が、新知識の吸収に努め、河北潟の干拓計画に取り組み、調査が進めば進むほど、難工事が予想されてきた。大きな土木工事には、知識、技術もさることながら大型の土木機械なしには大自然と戦えなかったのである。

金沢農地事務局が本格的な実施設計に取りかかったのは、昭和35年(1960年)で、3ヶ年を費やして、昭和37年(1962年)に、面積1,400haの干拓計画ができた。そして翌38年(1963年)に「国営河北潟干拓土地改良事業」の発足をみたのである。

6.計画のあらまし

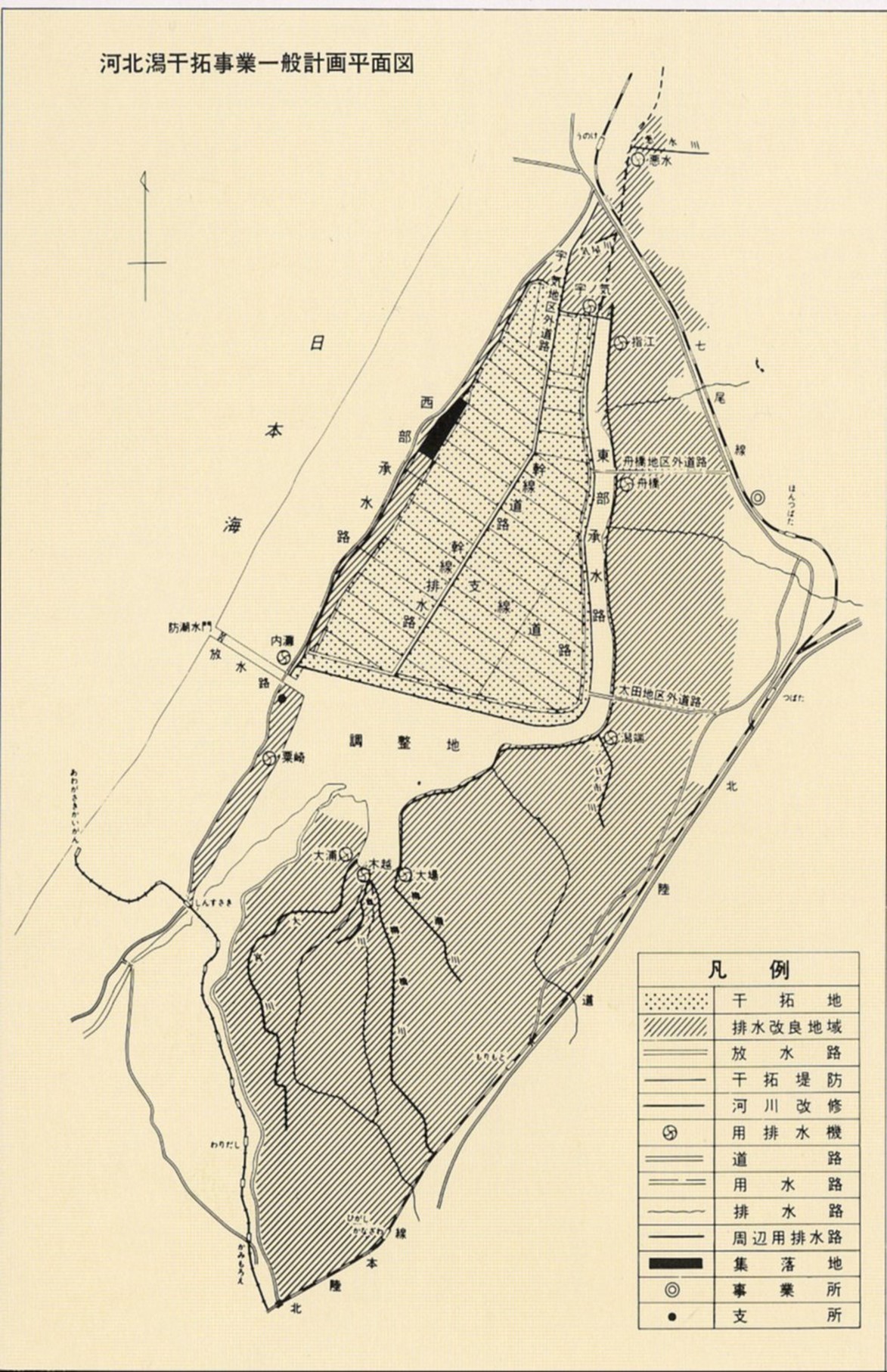

河北潟干拓の正式な事業名は「国営河北潟干拓土地改良事業」といって、新たな農地を生み出す干拓と、藩政期以来長い年月をかけて造られた、潟縁周辺農地の土地改良、この2つを併せた事業である。

図-6に、排水改良地域とあるのが土地改良で利益を受ける範囲を示す。周囲を堤防で囲み、その中の水を干し上げる(これを干陸という)干拓に比べ、この手間のかからない土地改良には即効性があり、砂丘を切り開く放水路工事と並行して進められた。

干拓によって潟は狭められたが、砂丘地を切り開き新しい放水路を設けることによって潟の水位上昇を防いでいる。

堤防と放水路の工事

河北潟干拓の要(かなめ)は、砂丘地を切り開く放水路と、干拓地の締切堤防である。

内灘砂丘を切り開いて作る放水路は長さ1,670m、底幅110m、砂丘の最も高い所での上幅は410mにもなり、この砂を取り除き放水路と日本海のつなぎ目に防潮水門を作る。

放水路工事で取り除いた砂は、締切堤防に利用することとしていた。

次の図は、昭和42年(1967年)の航空写真から作られたもので、姿を整えつつある、放水路と締切り堤防の関係が良く分かる。

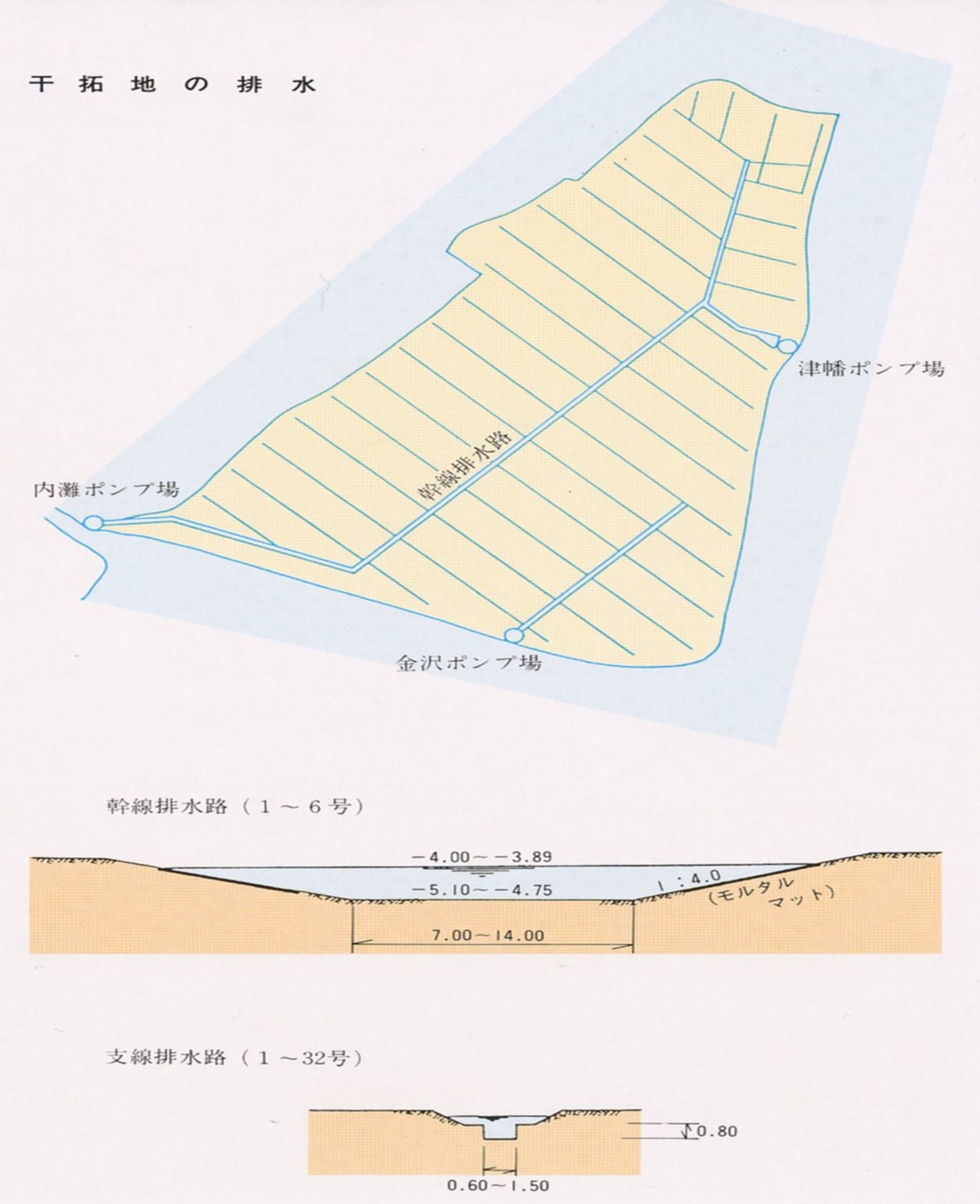

干拓地の排水

干拓地に張り巡らせた排水路の長さは、

幹線排水路・・・・・ 7,120m

支線排水路・・・・・43,070m

である。

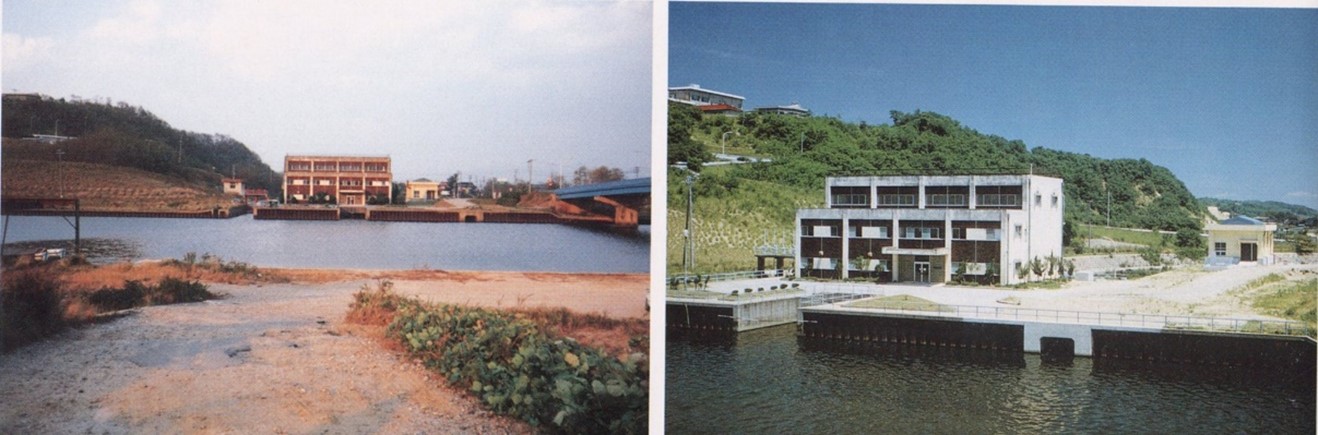

干拓地の排水ポンプ場

水田から畑へ

有史以来、米を食べつづけてきた日本人、太平洋戦争に負けて飢餓線上をさまよった日本に、大きな異変が訪れた。昭和20年の敗戦で、焦土と化した大都市、荒れ果てた国土、そして狭い国土にあふれた人間。こんな中から立ち上った日本の目覚ましい復興は、戦勝国欧米に追いつけ追いこせの連続だった。そして、貿易立国と食生活改善のはざ間で米が余りだしたのである。

昭和41年(1966年)頃から米が余り始めて、昭和44年(1969年)には、水田を減らす減反政策が打ち出されている。ちょうど、河北潟干拓の主な工事が大体できて、これから干拓(干陸)に入ろうとした前年である。藩政期以来、米を作るための土地作り、この延長線上で発足した河北潟干拓の目的は、もちろん、米を作ることであった。水田から畑へと、日本中の農家が揺れ動いた中で、河北潟の干拓も、昭和45年(1970年)、水田から畑へと大転換したのである。

7.干拓地の土地利用計画

干拓面積1,359haのうち、締切堤防、排水路、ポンプ場、道路等の面積を除き、約1,092haを農地として利用する。

面積の内訳は表のとおりで、特殊畑は、れんこんの栽培を目的とするもの、飼料畑は、乳牛飼育の牧草用である。また、入植施設用地とは、酪農家などの入植者の施設用地であり、宅地は、入植者用の住宅用地である。増反施設用地は、干拓地の農地を加え、規模拡大を行う河北潟周辺農家を指す。

暗渠(あんきょ)排水

水を通しにくい土に人工の水みちを作るのが暗渠排水で、0.7~1.0mの深さにパイプを入れ、その上を「もみがら」で埋める。腐りにくくて良く水を通す「もみがら」の性質を利用したもので、両側の土からにじみ出た水が、もみ殻の中を通ってパイプに入る(このパイプには水だけを通す小さな穴が一面にあけてある)。

河北潟干拓地で、作物の植えられる面積1,092haの全てに、10m間隔で排水暗渠が入っている。

整地と土作り

畑の表面は、水はけを良くする上から、排水路に向かって多少の傾きがなければならない。昔、潟底だった干拓地は、一見平たんなようでも、かなりの凹凸があるため、これを平にすると同時に、排水路側に向けて傾斜をつける。……これが整地である。

そして、数千年もの間、水の底にあった土は、そのままでは作物に適さない。

土壌改良のため、肥料(石灰、リン酸)21,400トンが投入された。

8.新生の大地 河北潟干拓地の農業

河北潟干拓地を造成した国営河北潟干拓土地改良事業の当初計画では水田が整備されることとなっていたが、昭和45年の国の生産調整政策を受け、開田から開畑へと方針が転換され、麦類、大豆、野菜などの作物を主体とする畑作経営と飼料作物を生産し自給率の高い近代的な酪農を導入する計画に変更された。

現在、干拓地内では、麦類、大豆、水稲等の穀類や、すいか、小松菜、レンコン等の野菜、なし、ぶどう等の果樹、そして酪農が営まれており、麦類、大豆では大型機械を利用した大規模な生産が、酪農では乳用牛の多頭飼育が行われている。特に、小松菜、レンコンは新規就農者が徐々に増えており、販売額も年々増加している。

レンコンは県内の作付面積の約7割を占めているほか、生乳生産も県内の5割を占めるなど、本地域は県内の主要な農産品生産地域となっている。干拓地で採れたこれらの農産物は、地元の石川県内のほか、北陸・関西方面に出荷されている。

引用文献

1.国営河北潟干拓事業 完工記念誌 発行日:昭和60年5月

2.国営施設応急対策事業完工パンフレット

参考文献

1.河北潟干拓事業誌 発行日:昭和61年3月

2.河北潟干拓地の歴史(河北潟干拓土地改良区)HP 2020.8.27

3.河北潟干拓地の概要(津幡町)HP 2021.8.25

4.河北潟干拓地の概要(県央農林総合事務所)HP 2021.8.25

5.スポット情報 もっと詳しく知りたい! _ 内灘町観光協会 HP 2022.1.19

6.石川の観光スポットを探す_河北潟 HP 2021.9.9

7.石川の観光スポットを探す_ひまわり村 HP 2021.9.9

8.日本海の朝日・夕日を見に行こう!河北潟の魅力とは RETRIP[リトリップ]2021.08.27

9.河北潟干拓地の歴史 河北潟干拓土地改良区 水土里(みどり)ネット

10.津幡町観光ガイド_河北潟 HP 2022.7.8

11.津幡町観光ガイド_河北潟干拓地 HP 2021.09.09

2024年6月4日公開

(出典:Google)