1.群馬中部地域の状況

2.地域の農業

3.事業発足に至る経緯

4.事業の概要

5.取水工位置の決定

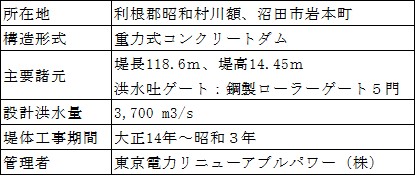

6.綾戸ダム

7.予備取水口の設置

8.事業の特徴

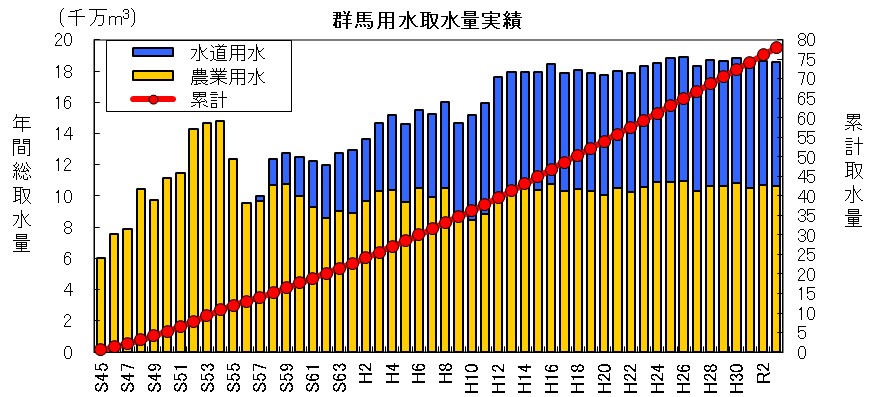

9.群馬用水の水利用

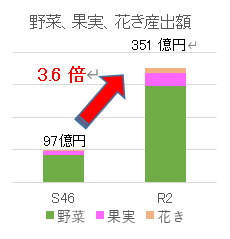

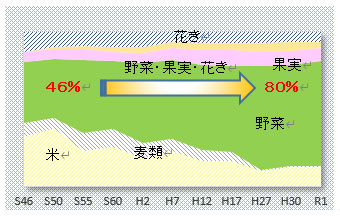

10.事業実施による効果

11.群馬用水受益地域の営農推進体制

1.群馬中部地域の状況

群馬中部地域は,赤城山、榛名山、子持山の山麓に広がる広大な裾野地域であり、群馬県の中央畑地帯として重要な地位を占めている。

赤城山、榛名山は、数回の噴火により溶岩等が積み重なった火山であり、赤城山が標高1,828m、榛名山が標高1,449mを有する外輪山の一部を構成している。火山体の地層は、主に溶岩による外輪山噴出物、カルデラ形成時に噴出した火砕流堆積物であり、火山灰質で透水性に富んだ地層となっている。

外輪山の裾野600m~700m以下の部分は緩やかな大地が広がっており、群馬用水地域は、群馬中部地域の中央部を流れる利根川を中心として、左岸は標高500m以下の赤城山の裾野台地、右岸は標高400m以下の榛名山麓及び標高300m以下の子持山麓に展開する、南北20km、東西30kmにわたる約230km2の広大な地域である。この地域は、各山頂より放射線状に流下する無数の渓流河川が発達しており、群馬用水が建設される以前は、渓流河川に依存する谷津田状の水田以外は全て畑地であった。この畑地帯は水に恵まれないため、農業用水確保のため多数の試掘調査が実施されている。

このほか、この地域の特徴として、現在は高速道路(関越、北関東、上信越)や鉄道などの交通網が整備され、東京まで約100kmと近い立地条件も重なり、首都圏への重要な野菜供給産地となっている。

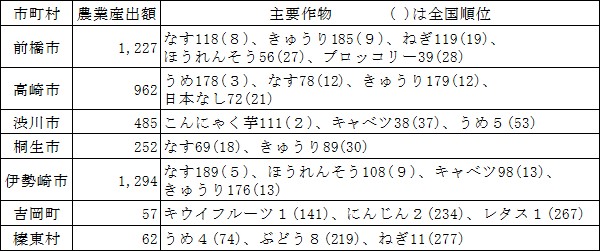

2.地域の農業

群馬県の農業は、豊富な水資源、穏やかな気候、標高10m~1,400mの間に耕地が分布するなど恵まれた自然条件や、首都圏等大消費地に近いという立地条件をいかし、多彩で多様な農業が展開され、特に野菜や畜産物の生産が盛んである。また、平坦(へいたん)部の水田地帯での米麦、赤城山麓や榛名山東麓等のこんにゃくや畜産など、地域特性をいかした伝統的な作物が生産されている。水稲よりも野菜・畜産等のウエートが高いのが特徴で、全国でトップクラスの品目も多い。

- こんにゃく芋は、中山間地域等の基幹作物で、こんにゃく産業はじめ地域の経済に大きな役割を果たしている。

- 野菜は、露地野菜に加え、冬場の豊富な日照量をいかした施設栽培も盛んで、平坦地のきゅうり、なす、ほうれんそう、キャベツ、ねぎ等の野菜などの産地が形成され、年間を通じて多彩な野菜が生産されている。

- 果樹は、りんご、ぶどう、なし、キウイフルーツなど、立地条件をいかした観光果樹園等が主体となっている。また、全国上位の生産量を占めるうめは、京浜市場(太田市場、豊洲市場、淀橋市場など)を中心に出荷されている。

- 花きは、恵まれた日照条件や標高差をいかし、キク類、バラ、シクラメン、カーネーション鉢物などが主に生産されている。

- 水稲は、収穫量が多い“あさひの夢”、ほど良い粘りとさっぱりとした味わいが特徴の“ゆめまつり”中心の米麦二毛作栽培が行われている。

群馬県の野菜は、県農業産出額の約4割を占めており、全国でも上位の野菜生産県として、首都圏への重要な供給産地となっている。一方、農業者の高齢化や後継者不足による担い手の減少、野菜消費量の減少や輸入野菜の増加、さらには近年の猛暑や豪雨などの異常気象対応等、様々な課題を抱えていることから、県は「野菜王国・ぐんま」推進計画2020(令和2年度~令和7年度)を策定し、「担い手が育つ『儲かる野菜経営と活力ある野菜産地』の実現」に向け、野菜振興を力強く推進している。

具体的には、県内で幅広く栽培されている8品目(きゅうり、トマト、なす、いちご、キャベツ、ほうれんそう、レタス、ねぎ)を重点推進品目として、県域で戦略的かつ総合的に推進するとともに、地域ごとに重点推進品目以外に地域推進品目を定め、各地域で戦略的かつ総合的に推進しているものである。

3.事業発足に至る経緯

当初の群馬用水は、昭和26年に地域指定された利根特定地域総合開発計画(国土総合開発法第10条)の一環として水源を矢木沢ダムに求め、赤城南麓地域(7,600ha)及び榛名東麓地域(6,500ha)の土地改良事業として別個に計画された。このため、各地域の事業推進組織として、昭和29年に「赤城南麓土地改良事業期成同盟会」、「榛名東麓土地改良事業北群馬期成同盟会」及び「榛名東麓土地改良事業群馬高崎地区期成同盟会」が発足した。その後、旧農林省と群馬県の共同調査が進行するに従い、昭和32年に別個の計画を一本化した群馬用水事業計画が樹立され、それに伴い昭和33年に3つの期成同盟会を統合した「群馬用水土地改良事業期成同盟会連合会」が新たに発足し、以後この会を中心として事業の早期実現のための運動が展開された。

旧農林省は、昭和30年に本地域を直轄調査地区に指定し昭和34年度まで調査を行い、群馬用水事業計画書を策定した。昭和35年度~昭和37年度には土地改良法第88条の2に基づく特定土地改良事業として全体実施設計が実施され、受益面積10,205ha、総事業費123億円とするなど、群馬用水事業の着工に向けた準備が順次進められた。同じくして昭和36年には水資源開発促進法及び水資源開発公団法が公布され、水資源開発の実施面、法制面での進展が図られ、昭和38年8月には、水資源開発促進法の手続を経て、利根川水系における水資源開発基本計画の一部変更により、群馬用水事業が新たに加えられた。

昭和38年10月には、旧農林大臣より水資源開発公団に事業実施方針が指示され(旧農林省から公団への事業承継)、昭和39年3月に事業実施計画の認可を得て、同年11月に導水幹線に着工している。

水源である矢木沢ダムの建設は、昭和34年に旧建設省直轄事業として着工され、昭和37年10月に水資源開発公団が事業承継し、昭和42年10月から管理を開始している。

なお、昭和33年に発足した期成同盟会連合会は、その目的に事業の早期実現のほか、事業の円滑な推進を図ることを加え、群馬用水土地改良事業の水源確保及び早期実現、水資源開発公団による施行へと運動分野を広げることとなり、昭和40年には、「群馬用水土地改良事業推進協議会」に名称変更している。この推進協議会は目的を達成した昭和53年まで存続し、新たに「群馬用水営農推進協議会」として利水営農形態の確立に向け活動を展開し、現在に至っている。

4.事業の概要

4-1 群馬用水事業

矢木沢ダム及び奈良俣ダム等を水源として、農業用水と水道用水の安定供給を図る。

(1)取水量

農業用水:最大 12.440 m3/s (赤城山南麓及び榛名山東麓の農地約6,300ha;平成27時点)

水道用水:最大 4.292 m3/s(群馬県 3.840、高崎市0.432、渋川市 0.020)

(2)施設

| ○取水施設 | ・取水工;1式 | ・導水幹線;約4.0km |

| ・赤榛分水工;1式 | ||

| ・予備取水工;1式 | ・予備取水工導水路;約1.6km | |

| ○揚水機施設 | 6機場(西部第一、東部第一、東部第二、相馬、十文字第一、十文字第二) | |

| ○幹線水路 | 赤城幹線 総延長;約33km 榛名幹線 総延長;約24km |

|

| ○支線水路 | 8支線、約21km(西部、東部、小倉、吉岡、箕郷群馬、相馬、十文字、榛名) | |

4-2 群馬用水施設緊急改築事業の概要

群馬用水施設は、昭和44年度に完成以降、老朽化・劣化による機能低下の著しい箇所が随所に見られ、かつ、地震に対応できない施設が多いため、緊急に老朽化が著しく対策が必要な施設の改築を行い、用水の安定供給と施設周辺への二次被害軽減を図る。

(1)主要工事

・取水施設補強;1ケ所 ・幹線水路補強等;約8km

・揚水機場更新;6ケ所 ・併設水路設置 ;約8km

・支線水路;約16km

(2)総事業費 約225億円

(3)事業工期 平成14年度~平成21年度

4-3 群馬用水緊急改築事業の概要

榛名幹線有馬トンネルは造成後約40年が経過し、老朽化の進行等により多量の浸入水が発生しており、緊急に当該トンネルの補強を行い用水の安定供給と施設周辺の二次被害軽減を図る。

(1)主要工事 ・トンネル改築;約2km ・併設水路設置;約2km

(2)総事業費 約32億円

(3)事業工期 平成26年度~平成30年度

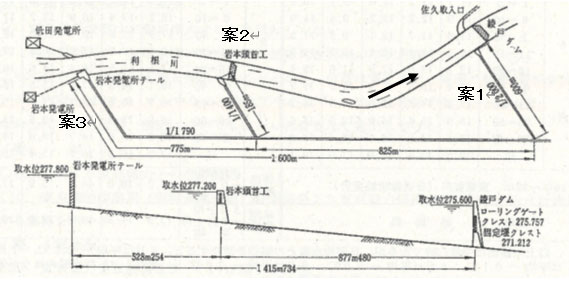

5.取水工位置の決定

取水地点は、佐久発電所綾戸ダムから約1.4km上流の岩本発電所放流庭の間で3案が検討され、綾戸ダム右岸取水案が採択された。

案1:綾戸ダム右岸取水案(綾戸ダム上流約60m地点)

案2:頭首工新設案(綾戸ダム上流約900m地点)

案3:岩本発電所放流庭案

図-1 取水地点見取図

(出典:「群馬用水工事誌」水資源開発公団群馬用水建設所 P.105 昭和45年3月31日)

(出典:「群馬用水工事誌」水資源開発公団群馬用水建設所 P.105 昭和45年3月31日)

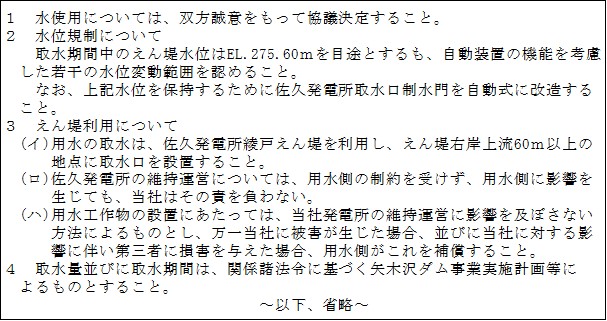

綾戸ダム右岸取水案(案1)は、取水工前面にダムにより10.6mダムアップされた約15万トンの貯水池があり、水位も安定していることから取水条件が安定しており、沈砂効果もある。また、既設ダムを利用することから経済的である。なお、綾戸ダム右岸からの取水に当たっては、昭和37年に東京電力(株)社長から旧農林省東京農地事務局長宛ての文書「特定農業用水赤城、榛名山麓地区の取水計画について」において11項目の条件が示され、これを了承することで決定した。

一方、頭首工新設案(案2)は、綾戸ダム背水の影響を受けないこと、新設頭首工の背水が岩本発電所放流庭に影響を与えないことを考慮すると、綾戸ダム上流約0.9km地点に設置することとなるが、取水口前面の水深が約1mと浅く土砂流入のおそれがあること、可動堰(かどうぜき)3連となり維持管理費がかさむこと、新設地点の利根川の洪水量8,000m3/sで洪水位が非常に高くなり治水上河川内に新設することは望ましくないこと、さらにアユの漁業補償問題があることから、採用しなかった。

岩本発電所放流庭案(案3)は、発電の放水を直接取水することから土砂含有量が少なく沈砂池が不要となることや、最も上流で取水するため導水路の延長は長くなるものの、水路勾配を急にすることが可能になり水路建設費を節約できるなどの利点はあるが、発電所は戦時中から戦後に建設され修理の頻度は増加すると見込まれており、それに伴う運転休止により取水が不可能となることや、代替措置として仮締切りによる取水口施工をする場合、施工に最低15日間必要とし、その間の発電停止電力料は相当な額となることから採用しなかった。

○「特定農業用水赤城、榛名山麓地区の取水計画について」に記された条件(抜粋)

(出典:「群馬用水工事誌」水資源開発公団群馬用水建設所 P.64 昭和45年3月31日)

6.綾戸ダム

綾戸ダムは、浅野セメント創始者である浅野総一郎氏が経営する関東水力電気会社佐久発電所の発電用取水ダムとして、大正14年~昭和3年に建設されたダムである。

ダム左岸取水口から取水した水を約12km離れた真壁ダム(総貯水量約114万m3)に導水・貯留し、真壁ダムより1.5kmの水圧鉄管(直径4.5m)により佐久発電所に供給し発電している。真壁ダムから佐久発電所までの導水路が長く緩やかな勾配となるため、過大に生じるウォーターハンマー対策として高さ約80mのサージタンクを設けている。昭和60年~昭和63年には、水圧鉄管、サージタンク、水車ケーシング等の腐食が著しかったため、改良工事を行っている。

7.予備取水口の設置

綾戸ダムは、ダム安全性を確保するため、管理規程に利根川流量が500m3/s以上(昭和48年に800m3/sに変更)になると主ゲートを開き放流することが決められている。また、年2回(春、秋)の定期点検整備においてもダムから放流されるため、両者の原因により取水口から取水できない、いわゆる断水が昭和46年度から昭和53年度の8年間で16回、延べ43日間生じた。

この断水により、農地に水が供給できないのはもちろんのこと、末端水路の締め忘れや空気弁等から排水されパイプ内が空となり、通水再開には排気作業が必要となる。この広域に布設されたパイプ全線に通水するには1週間程度要し、通水時に管内水圧変化や空気混入によるパイプラインの故障などが発生すると、修理を含めておおむね2週間程度の断水を余儀なくされ、管理上の大きな問題となった。また、毎年の通水再開作業の人件費も多大な費用を要するとともに、労力の常時確保が困難であったことから、常時通水が望まれていた。

また、農業においては、昭和44年に米の生産調整による新規開田抑制措置が始まり、群馬用水事業の柱ともされていた田畑輪換による開田ができなくなり、受益農家の事業参加意欲の減退や建設費負担金滞納等が大きな問題となっていた。

一方、群馬用水の受益である県央地域は、産業文化の要として人口が集中している地域であるが、水道用水を豊富な地下水に依存していたことから地盤沈下等の問題を抱えており、安定した表流水への転換を図るため、水道用水の需要は増大していった。

上記を背景として、群馬県は昭和51年度及び52年度に、開田抑制などにより発生する農業用水の余剰水対策として群馬用水利水高度化調査を実施し、その結果、農業用水の一部を水道用水に転用することが決定され、年間通した通水の安定を図るため、水道用水と農業用水の多目的施設として予備取水口建設が決定された。これに伴い全体実施設計時の受益面積10,205haは7,449haに見直された。

予備取水口建設の方法として、新たに水道用水が負担することや、旧大蔵省が予備取水口建設費を予算化し、かつ農業用水への国庫補助率が30%から50%になったこともあり、管理事業の中で実施することとなった。施設管理方針の変更指示、施設管理規程の変更認可を経て、昭和56年1月に着工し昭和59年3月に完成した。

総事業費は約22億円である(令和2年度価値換算で約32億円、農林水産省土地改良事業の費用対効果分析に必要な諸係数 令和4年4月の支出済費用換算係数を用いて算出)。

7-1 予備取水口の設計

①位置

岩本発電所放流庭から自然取水する案、綾戸ダム及び導水路付近の利根川よりポンプ取水して導水路に注水する案が考えられたが、岩本発電所放流庭取水案が採択された。

②取水量

農業用水(最大取水量) 8.474 m3/s

水道用水 3.200 m3/s

計 11.674 m3/s

③水源水量

水源は岩本発電所の放流水で、常時放水量は12.8 m3/s (最大放水量30.5 m3/s)。

8.事業の特徴

8-1 水利システム

幹線水路の延長は、赤城幹線が綾戸取水工から約37km、榛名幹線が綾戸取水工から約28kmと長大であるが、わずか22m~27mの高低差により、自然流下で末端まで安定して水を供給する水利システムである。

8-2 流況安定施設

幹線水路末端までの水の到達時間は、赤城幹線で約7時間、榛名幹線で約5時間要するため、下流受益地の水使用量の増減に対して水を安定的に供給できるよう、各幹線の中間部に1ケ所ずつ流況安定施設(調整池)を設置している(管理業務で実施)。

・赤城幹線 流況安定施設 貯水容量 約10,000 m3

・榛名幹線 同 上 同 上 約17,000 m3

8-3 二連開水路

幹線水路は単断面水路であり、通年通水していることから水路内の土砂撤去が行えず、土砂が年々退席し通水阻害が生じたり、藻類の発生などにより通水管理に支障が生じたりしていた。また、溢水(いっすい)の危険性もあったため、群馬用水施設緊急改築事業(平成14年度~平成21年度)により隔壁付き二連フルーム水路に改築した。赤城幹線水路、榛名幹線水路各々1ケ所設けている。

片側水路で冬期最大計画流量を流下できる断面とし、冬期の流量が減少したときに、二連フルーム水路の片側で通水し、もう片方を断水・空にし水路内の堆積土砂を撤去するものである。通水断面の他に土砂堆積深(h=0.20m)を設けている。

9.群馬用水の水利用

群馬用水は昭和44年より通水開始し、昭和47年には冬期かんがい用水の水利権が同意され、県営事業の進捗とともに取水量も徐々に増加し、多い年には年間約1億5000万m3取水しており、最近の水道用水を含めた年間総取水量の約8割に相当する。しかしながら、昭和44年からの米の生産調整や開田抑制により農業用水の取水量は減少し、昭和56年には年間1億m3にも満たない取水量となった。

また、群馬用水利水高度化調査に基づく農業用水の一部を水道用水に転用する決定を背景に、昭和57年から前橋市、高崎市を中心とする16市町村(現8市町)への水道用水の供給が順次開始された。高崎市水道(昭和57年、白川浄水場系)、県央第一水道(昭和58年)、県央第二水道(平成10年)、渋川市水道(平成20年)、高崎市水道(平成24年、若田浄水場系)の順である。

平成13年以降は年間約1億8000万m3~約1億9000万m3を安定して取水・供給しており、平成29年度には累計総取水量70億m3に達した。

現在、農業用水は受益面積約6,300haに最大約12.4m3/s、水道用水は群馬県人口の約1/2に相当する100万人に最大約4.3m3/sを供給している。

10.事業実施による効果

10-1 農業生産

農業用水の安定的な供給により、野菜の露地栽培に加えハウス等栽培が可能となり、大量消費地である東京まで約100kmという立地条件にも恵まれ、栽培を拡大してきた。

特に、多様で付加価値の高い野菜、果実等の生産が拡大し、図-4のとおり受益市町村の農業生産に占める野菜、果実、花きのシェアは、管理開始後の昭和50年頃の46%から平成20年代後半には80%を占めている。また、図-3のとおり受益市町村の農業産出額は、管理開始した昭和45年度以降、約3.6倍(令和2年度)に増加している。

群馬用水受益市町村では、群馬県が重点推奨8品目に指定している野菜「きゅうり」、「なす」、「ねぎ」等の県内シェアも上位を占め、群馬県に大きく貢献している。

10-2 安全な施設管理

緊急改築事業により群馬用水施設の耐震機能が向上し、大規模地震等の発生時にも被害防止が図られ、より一層安全な施設管理が可能となった。平成23年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震では、群馬用水地域は震度5強を観測したが、群馬用水施設への被害はなかった。

10-3 効率的な維持管理

緊急改築事業では、暗渠(あんきょ)やサイホン等の改築に当たり冬期用水の仮回し水路として併設水路を築造し、将来の維持管理での利用を考え存置している。この併設水路の活用により、通水停止することなく暗渠やサイホン等の点検等が実施できることとなった。

11.群馬用水受益地域の営農推進体制

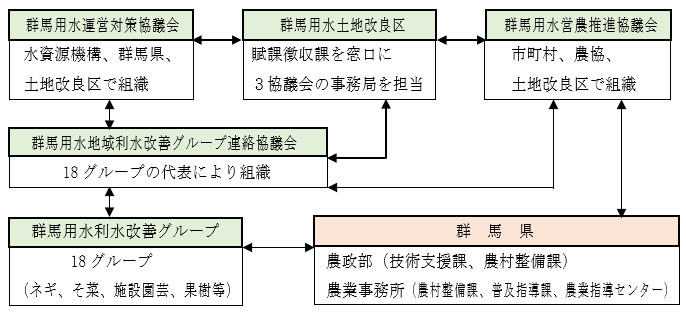

群馬用水土地改良区の営農支援組織は、群馬用水が管理開始した昭和45年度直後の昭和47年及び昭和53年に体制が構築され、その活動は50年近くに及ぶ(図-5参照)。

受益農家の自発的な意思に基づいて結成された18の利水改善グループは、群馬用水地域の農業発展の原動力となっており、その代表で組織する群馬用水地域利水改善グループ連絡協議会(昭和47年設立)は、利水技術体系の確立や営農改善による経営の安定と生活の向上を図るため、県、市町村、農協等と連携して、農産物の生産振興や野菜消費拡大活動、作物別灌水(かんすい)方法の推進などに取り組んでいる。また、群馬用水運営対策協議会(昭和47年設立)は、群馬用水事業に関する連絡調整や適正な施設管理、水利用営農の推進を図るため、施設管理に係る総合調整や水の有効利用の推進などに取り組んでいる。

群馬用水営農推進協議会(昭和53年設立)は、群馬用水の利活用を促し、地域農業の活性化と農家経済の発展を図るため、作物ブランド化の推進、新技術導入等による生産の安定化、露地ナス立毛共励会等の実施などに取り組んでいる。

また、土地改良区は、令和3年3月に「群馬用水土地改良区長期計画(群用令和ビジョン)」を策定し、令和12年度までの10年間、営農支援分野において、上記3協議会への支援を通じて、①地域振興作物の推進、営農技術支援、新規育成作物の検討・支援、②群馬用水利用作物のイメージアップ、③土地利用調整の推進に取り組むこととしている。

引用文献

1.「群馬用水工事誌」水資源開発公団群馬用水建設所 昭和45年3月31日

2.「群馬用水管理技術解説書(資料編)」独立行政法人水資源機構群馬用水管理所 平成22年3月

3.「水とともに」独立行政法人水資源機構 2014年11月号

参考文献

1.農林水産省 令和2年度市町村別農業産出額(推計)データベース

2.農林水産省市町村別農業生産額(推計)・生産農業所得統計

3.「野菜王国・ぐんま」推進計画2020 群馬県 令和2年3月

4.「群馬用水土地改良区長期計画(群用令和ビジョン)」群馬用水土地改良区 令和3年3月

2024年6月4日公開

(出典:農林水産省 令和2年度市町村別農業産出額(推計)データベース)