1.埼玉合口二期事業の概況

埼玉県を南北に縦断する見沼代用水路は、江戸時代中期の享保(きょうほう)13年(西暦1728年)、利根川に取水口を設け開削された、全国でも屈指の歴史的な用水路で、埼玉県東南部から東京都足立区にかかる地域に農業用水を供給してきた。

その後、昭和30年代からの高度経済成長に伴い、都市用水の需要が急激に増大したため、水資源の開発が急務となり、その一環として、東京都、埼玉県の都市用水を供給する利根導水路建設事業(昭和37年度~昭和42年度)が実施された。この事業で、見沼代用水路も他の農業用水とともに利根大堰に合口されたが、これは地区内の合理化計画は第2次で行い、取りあえず合口施設の建設を進めたことによるものであった。

一方、見沼代用水路は、施設の老朽化、水路底の洗掘、地盤沈下等の影響によって、水路としての機能が著しく低下し、用水路の管理及び営農に支障を来すようになる。他方、用水地域の土地利用の変化は顕著であり、農地の宅地化等により土地の利用形態が著しく変化してきたことに伴い、需要の減少した農業用水の都市用水への転用といった水資源の有効利用が求められるようになっていく。

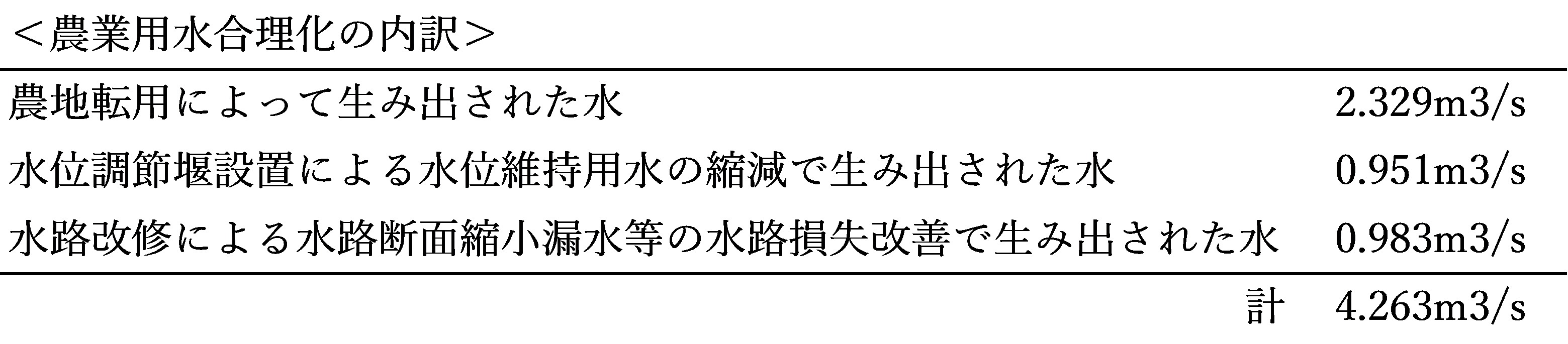

このような状況を背景に、利根導水路建設事業での利根大堰への合口を一期事業と見立て、見沼代用水路の施設を改修し、農業用水の安定的な供給と水利用の合理化を図るとともに、この事業の施工により新たに利用可能となる水を埼玉県及び東京都の上水道へ転用することを目的とした、「埼玉合口二期事業」が計画されることとなる。農業用水から、灌漑(かんがい)期平均毎秒4.263m3の新規水利用を可能とした水資源開発事業である。見沼代用水路の受益地である埼玉県東部は、米の一大産地となっている。

2.見沼代用水の歴史

(1)荒川、利根川の治水と見沼溜井(みぬまためい)

見沼は、大宮市、浦和市東部(現さいたま市)に広がる沼で、大宮台地周辺の谷地(やち)の低地が、それぞれ独立した沼地になっていたのではないかと言われている。「見沼」も、もとは「三沼」と書き、三つの沼であったとも考えられている。

沼の大きさは、東西20町(1町は約109m)に達する幅を持ち、周囲10余里(1里は約4km)にもおよぶ大きさであったという。沼には常に沿岸の村々の排水が流れ込み、更にこの水を用水として耕地に灌漑していた。当時、見沼の用水によって、74,000石(こく)(主として米穀(こめ。また穀類の総称)をはかる際に用い、1石は約180リットル)の水田が灌漑され、平常時は、排水、用水の両面で見沼がもたらす恩恵は大きいものであった。しかし、一たび豪雨になると、沼は氾濫し周囲の耕地に被害を与えたという。言い換えれば、見沼溜井が造られる以前の自然の沼としての見沼は、用水源としても排水池としても十分な機能を果たしていなかったといえる。

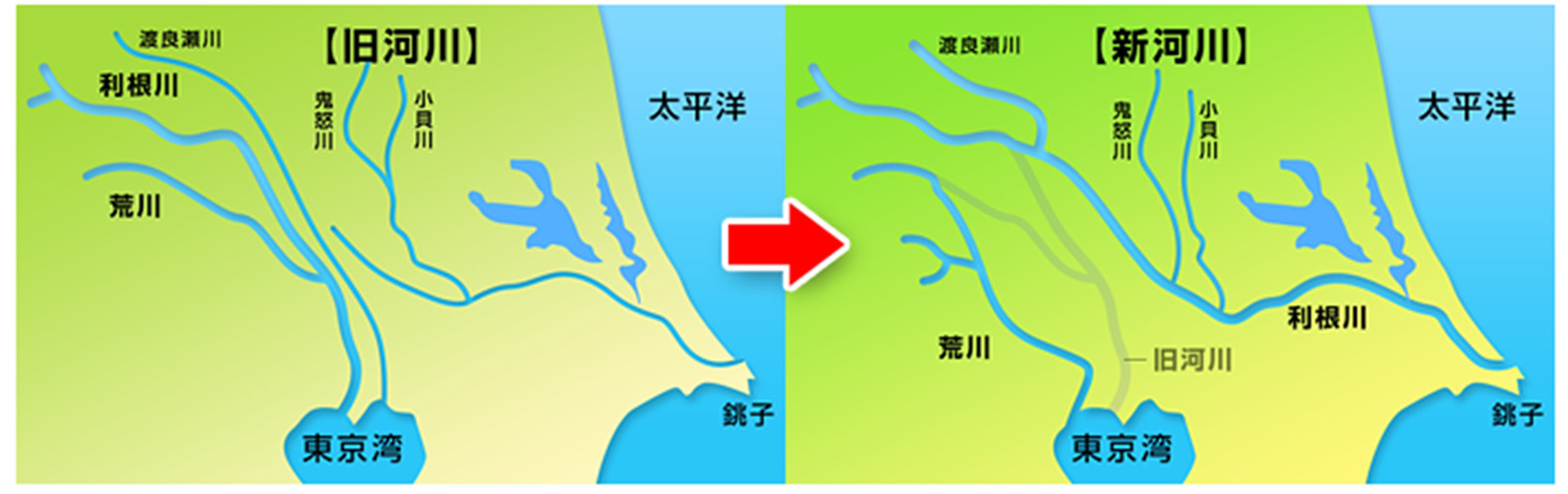

一方、江戸時代初期、幕府の財政基盤を強固にするための施策として、徳川家康の命のもと、土木技術の専門家であった関東郡代(かんとうぐんだい(江戸幕府の職名))の伊奈氏により、利根川水系と荒川水系を切り離す大規模な河川改修事業が行われる。後に、「利根川の東遷、荒川の西遷」と呼ばれる利根川と荒川の瀬替え工事である。瀬替え工事により、多くの新田開発が行われたが、用水源の不足という新たな問題が生じる。特に、荒川の伏流水(ふくりゅうすい)を水源とした芝川や鴨川流域の用水不足は深刻であった。この問題を解決すべく、造られたのが見沼溜井である。

(2)見沼溜井の造成と新田開発

見沼溜井は、寛永6年(西暦1629年)、関東郡代伊奈忠治(いなただはる)が見沼を締め切り、堤防を築いたことにより造成された貯水池である。忠治は、見沼の横幅の最も狭いところを選んで、木曽呂(きぞろ)村(現川口市)から付島村(旧浦和市、現さいたま市)に至る長さ八丁(約900m)の間に堤防を築いた。長さが八丁であったことから「八丁堤(はっちょうづつみ)」と呼ばれる。

見沼溜井は、周囲40km、水面積1,200haにもおよぶ巨大な貯水池(図―2斜線部)で、沼の上流地域の排水を受け、約5,000町歩(ちょうぶ)(1町歩は約9,900m2)の農地の水源として利用された。

見沼溜井を水源とする新田開発は急速に進められ、用排水路の整備も徐々に確立していった。しかし、八丁堤築造後100年後の正徳(せいとく)、享保(きょうほう)期には、耕地の開発も極限にまで達していたという。そして、溜井造成により、種々の問題が生じることとなった。その一つは、見沼溜井上流の排水問題であり、下流部の用水不足問題である。上流部では、見沼溜井の水位があがったため、排水は全て綾瀬川や元荒川に落とされることとなり、しばしば洪水に見舞われた。下流部では、見沼溜井に流入する水が少なくなったことに加え、土砂堆積により溜井の貯留能力低下が引き起こされ、用水不足に陥った。

このような溜井上下流地域の利害対立と徳川幕府の財政的窮乏を立て直すべく、見沼溜井の干拓化が進められていく。

(3)見沼溜井の干拓化と井沢弥惣兵衛為永(いざわやそべえためなが)の登用

享保元年(西暦1716年)当時、八代将軍吉宗は、幕府の財政窮乏を立て直すため、新田開発を奨励した。享保8年(西暦1723年)、吉宗は幕府自身で新田開発を手がけるため、井沢弥惣兵衛為永を江戸へと呼び寄せる。

井沢弥惣兵衛為永は、紀伊国(きいのくに)(大部分は今の和歌山県、一部三重県)出身の土木技術者である。28歳で紀伊藩に仕え、水利、水田開発事業に携わる。紀伊藩主徳川吉宗が八代将軍に就任すると、当時60歳だった為永は、その才能をかわれて勘定所(かんじょうしょ)に登用され、幕府財政再建のために、様々な干拓・灌漑事業を次々と行う。そのうちの一つが、見沼代用(みぬまだいよう)水路の開削である。

為永は、埼玉東部の池沼に着目し、用排水を分離し干拓することで新田とし、代わりの水源を確保するために、約60km離れた利根川から引水するための見沼代用水(見沼に代わる用水)を享保13年(西暦1728年)に、わずか半年という短期間で完成させた。

この見沼代用水は、利根川から取水した水を星川を利用して導き、星川から更に元荒川の底を通し、綾瀬川の上を越えて見沼へ導き、見沼新田にも自然かんがいができるよう東西縁水路を配置した計画となっている。

計画の基本となる測量は、「水盛器」という測量器具が用いられ、その精度は上流の利根川取水地点から用水下流部までの約80kmにして僅か6cmの誤差であったとされ、その高度な測量技術にしても為永らの土木技術の優秀さがうかがえる。

(4)見沼代用水路の代表施設

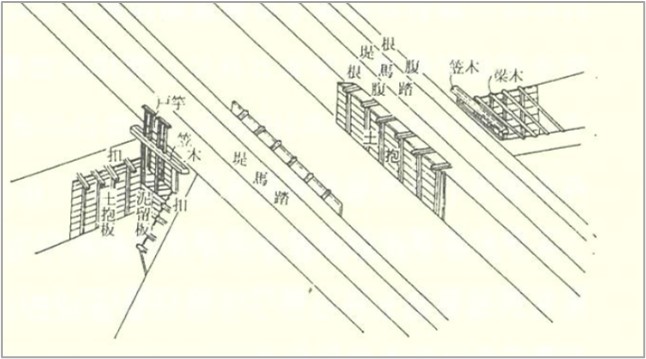

①柴山伏越(しばやまふせこし)

「伏越」とは、用水路又は排水路が河川と交差する場合に、逆サイホン構造で河底を横過する構造物のことをいう。「柴山伏越」は、見沼代用水路をつくるときに、元荒川を横断する方法として採用された。工事は非灌漑期に行われ、元荒川の水を廻し掘りを掘って迂回(うかい)させ、伏越部の川の水を干し上げて実施されたという。享保13年(西暦1728年)当初は木造で造られた(図-3)が、明治20年(西暦1887年)にはレンガ造りとなり、昭和3年(西暦1928年)には、鉄筋コンクリート造りへと改修され、さらに、埼玉合口二期事業によって改築され現在に至っている。

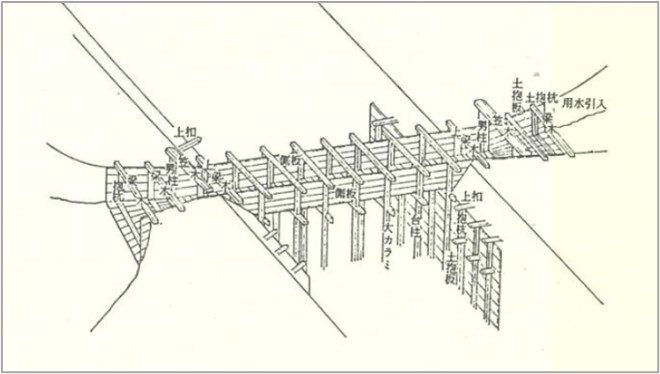

②瓦葺掛渡井(かわらぶきかけどい)

瓦葺掛渡井は、柴山伏越下流の綾瀬川と交差する位置に造られた水路である。この辺りは、土地が低く低湿地帯であったため、用水路は掘削ではなく、盛土により築造されている。綾瀬川横断部においても、軟弱地盤の問題や灌漑のための水位確保等により、伏越ではなく掛樋が採用されている。「掛樋」とは、竹や木を地上に架設して水を流す樋(とい)のことである。掛渡井は、享保12年(西暦1727年)から13年(西暦1728年)にかけ築造された(図-4)が、木造であったため耐久力が弱く、毎年のように修理改造を行ったといわれているが、明治40年に鋼製の掛渡井に替えられ、昭和36年に鉄筋コンクリート造りの伏越に改修された。

3.事業にいたる経緯

埼玉県東南部を中心とする見沼代用水の受益地区は、利根川、荒川を始め多くの河川に囲まれ、古来より水田を中心とした農業が発展してきた。しかし、昭和30年代の高度経済成長により、都市への人口集中が始まると、首都圏である東京都・埼玉県は、全国でも指折りの人口急増地域となり、農地のスプロール的壊廃(かいはい)を伴って、都市地域が急速に拡大した。この結果、都市化の浸透した農村地域では、慣行的な農業水利の秩序が混乱し、用水受益(※)面積の減少、無秩序な都市化による雑排水の発生、それに伴う農業用水の水質汚濁等、様々な問題がおこった。一方、都市への人口集中や生活水準の向上に伴い、都市用水の需要が急増し水資源の開発が急がれることとなった。

こうした時代背景の中、都市化の進行等に伴う都市用水の需要の増加に対応するとともに、農業用水の安定供給を図るため、農業水利施設を整備し、その結果として生じる農業用水の余剰を都市用水に転用する「農業用水再編対策事業等」が各地で進められた。同じように、農業用水の余剰を都市用水へと転用する埼玉合口二期事業は、見沼代用水路を改修し、水利用の合理化を行い、新たに利用可能となる水を水道用水に利用する、農業用水と水道用水の共同事業として計画された。

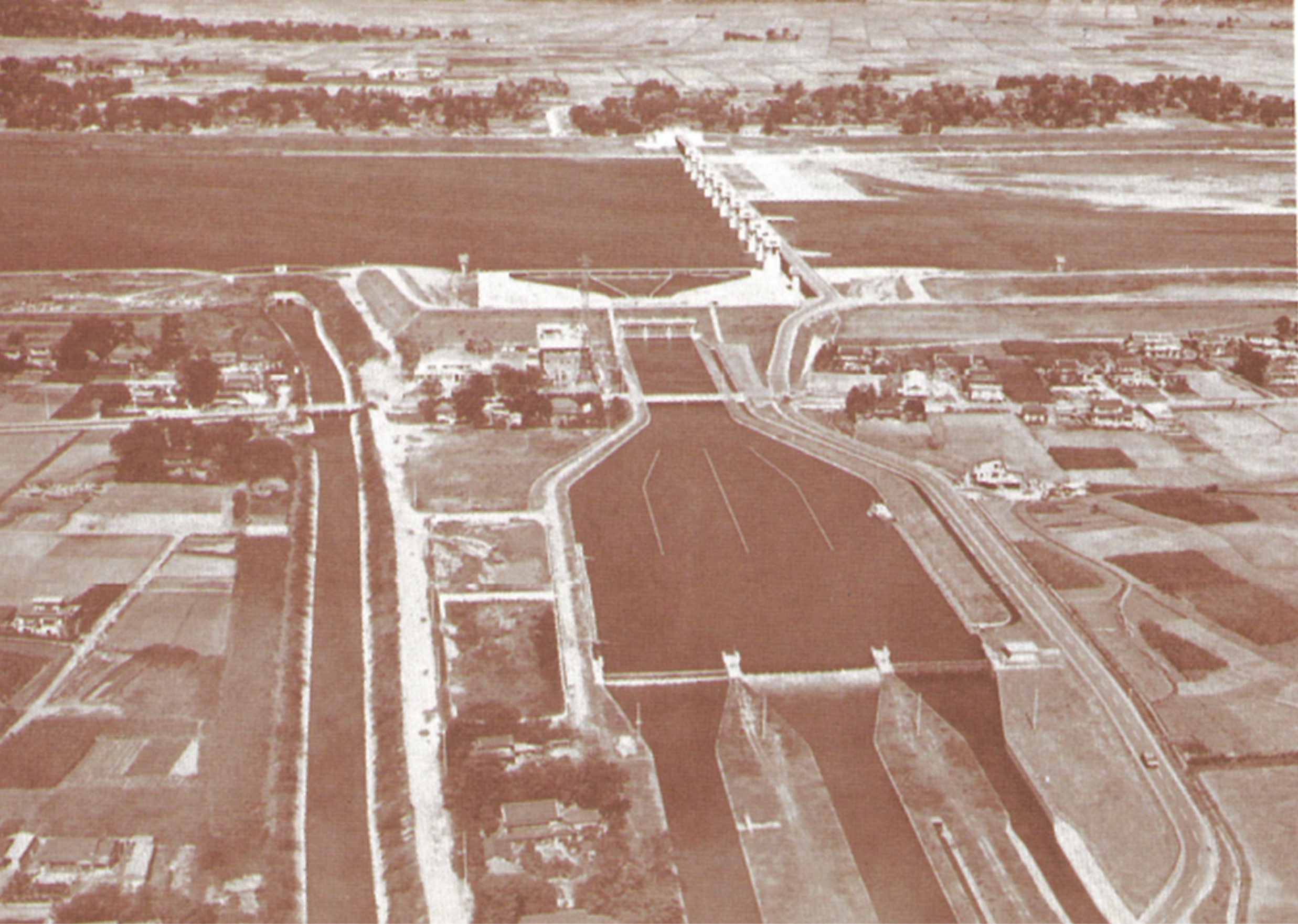

埼玉合口二期事業の計画は、昭和46年度から農林省による農業用水合理化調査が実施され、昭和50年度国営土地改良調査、昭和51年度から上水道専用部分も含めた全体実施設計が着手される。昭和54年3月、利根川水系及び荒川水系における水資源開発基本計画の一部変更により、埼玉合口二期事業が上掲され、実施主体が水資源開発公団となる。昭和54年8月、事業実施方針が主務大臣(厚生大臣、農林水産大臣、建設大臣)より公団に指示され、昭和54年10月の事業実施計画認可後工事に着手している。

(※)用水の配分される区域のこと

4.事業概要

埼玉合口二期事業は、見沼代用水路の基幹線水路、西縁幹線水路、東縁幹線水路、騎西領用水路及び中島用水路の合計約140km(県営等の関連事業区間含む)について、水路の改修、水位調節水門の新設、管理施設の整備等を行うことにより、配水の合理化を図り、農業用水の安定供給を可能とするとともに、新たに利用可能となる水を水道用水に転用するものである。水道用水は、連絡水路を新設し荒川に注水する。併せて老朽化した末田須賀堰の改築を行い農業用水の安定取水の確保も実施している。

(1)事業名

事業名:埼玉合口二期事業

(2)事業の目的

埼玉合口二期事業によって建設する施設により、埼玉県東南部及びその周辺約15,400haの農地に対し、最大毎秒約37.5m3の農業用水を補給する。

この事業及び関連事業の施行により、埼玉県の水道用水として、かんがい期平均毎秒約3.7m3、東京都の水道用水として、かんがい期平均毎秒約0.6m3の供給が可能となる。

(3)受益地の区域

埼玉県行田(ぎょうだ)市、羽生市、加須(かぞ)市、鴻巣(こうのす)市、久喜市、桶川市、蓮田市、春日部市、岩槻市、大宮市、浦和市(現さいたま市)、越谷市、埼玉県南埼玉郡菖蒲町(現久喜市)、白岡町(現白岡市)、宮代町、埼玉県北埼玉郡騎西町(現加須市)、川里村(現鴻巣市)、埼玉県北足立郡伊奈町、埼玉県北葛飾郡鷺宮町(現久喜市)の農業振興地域内の農地約11,100ha、

上記区域のほか埼玉県上尾市、与野市(現さいたま市)、川口市、鳩ヶ谷市(現川口市)、戸田市、蕨市、草加市等及び東京都足立区の農業振興地域外の農地約4,300haについて、既得用水を確保する。

(4)事業期間

昭和53年度~平成6年度

(5)事業費

約721億円

(6)主要工事

<水路等の改修>

①基幹線水路

通水量 最大約41.8m3/s

延 長 約31.7km

構 造 開水路

②幹線水路等

(ア)西縁幹線水路

通水量 最大約7.5m3/s

延 長 約10.6km

構 造 開水路

(イ)東縁幹線水路

通水量 最大約4.8m3/s

延 長 約6.2km

構 造 開水路

(ウ)騎西領用水路

通水量 最大約6.6m3/s

延 長 約9.5km

構 造 開水路

(エ)中島用水路

通水量 最大約5.0m3/s

延 長 約8.2km

構 造 開水路

(オ)末田須賀堰

型 式 可動堰

<水路等の新設>

荒川連絡水道専用水路

通水量 最大約4.3m3/s

延 長 約9.0km

構 造 管水路、揚水機場、樋管、注水工

5.事業の特徴

埼玉合口二期事業では、利根導水路建設事業で未改修であった見沼代用水路の施設を改修し、農業用水の安定的供給と水利用の合理化を図ることで、新たに都市用水の水源を生み出している。

(1)水利用の合理化とは

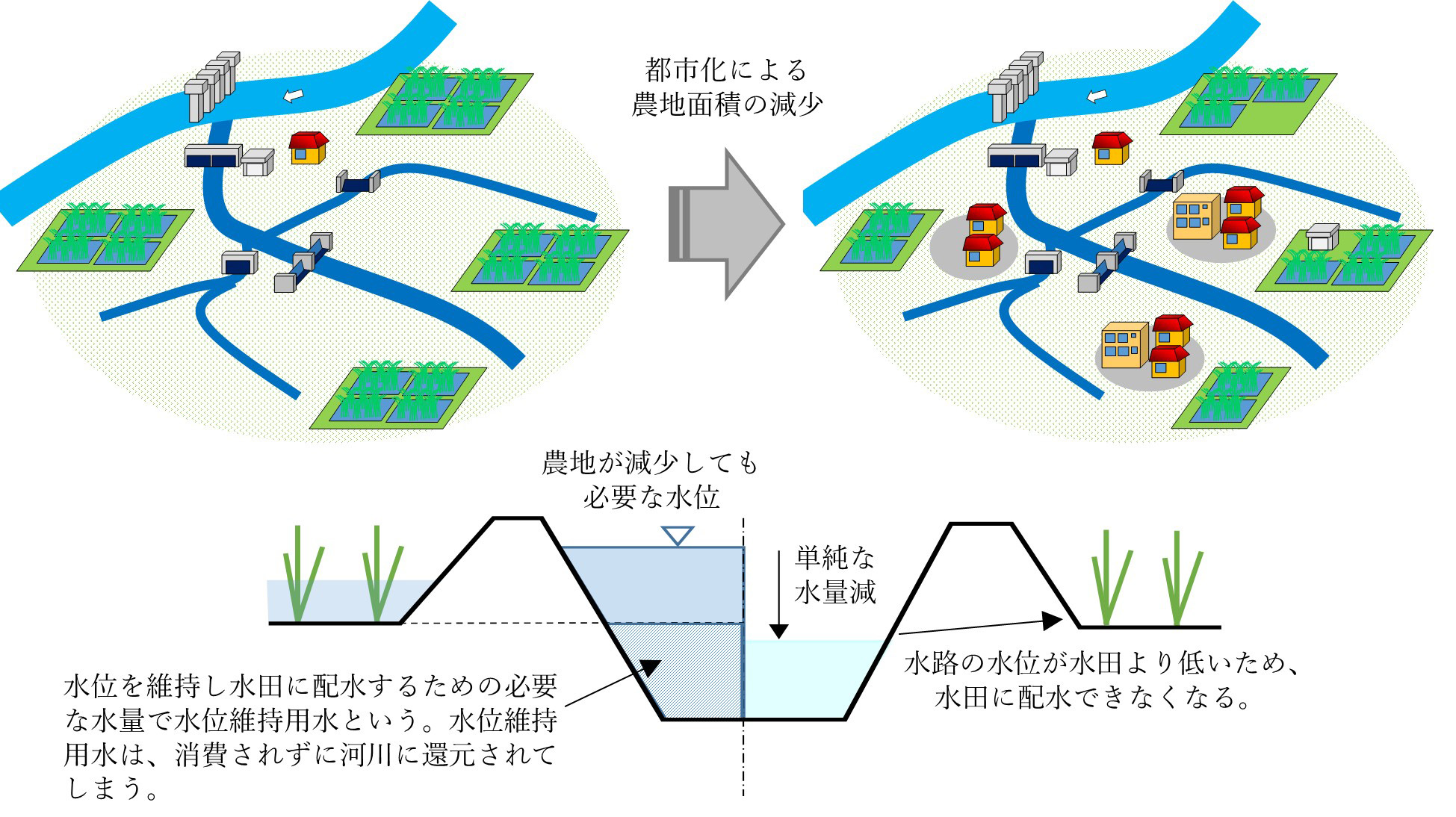

都市化の進行等に伴い農地面積が減少すると、農業に必要な水量も減少する。しかし、農地面積の減少に応じて単純に取水量を減少させると、既存の水路では、水路内水位が分岐する水路や水田の標高よりも低くなり、配水できなくなることがある。このため、分岐する水路や水田の標高以上に水位を維持するための「水位維持用水」が必要となる。「水位維持用水」は、水位を維持するために必要な水量であり、消費されずに河川に還元されてしまう。(食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会 平成24年度第4回 配布資料1 P.21)

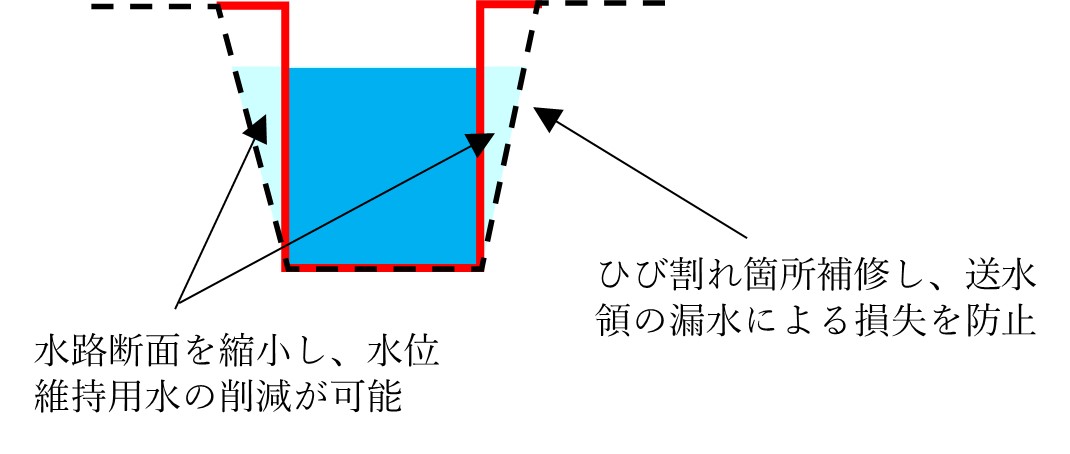

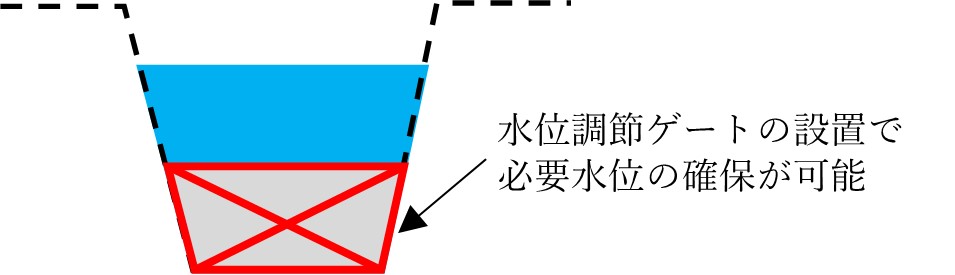

このため、埼玉合口二期事業では、効率的な水利用を図るため、河川に還元されてしまう水位維持用水を減らしても農業に必要な水位を確保することができるように、老朽化した水路断面の改修、必要水位を確保するための調節ゲートの新設等を行っている。これにより、水道用水として、4.263m3/sが利用可能となった。

(2)関連事業

埼玉合口二期事業では、水路改修(断面縮小)によって生まれた土地を広く県民が活用できる空間として利用し、用水路沿岸の自然環境や文化的史跡などと連携させた総合的な環境整備が行われており、埼玉県、市町村が事業主体となって実施している。

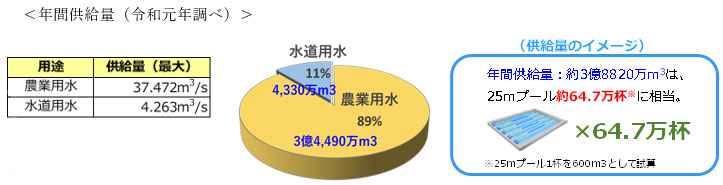

6.事業の効果

埼玉合口二期事業完了後は、農業用水と水道用水併せて最大41.735m3/s、年間約3億8820万m3の水を安定的に供給している。水道用水は、年間約4,330万m3もの水が首都圏へと供給されており、重要なライフラインの一翼を担っている。農業用水も、埼玉県東南部地域の16市2町にまたがる約11,340haの農地に供給され、加須市、行田市、鴻巣市は、埼玉県の米の一大産地となっている。

江戸時代から現代まで脈々と受け継がれてきた見沼田圃(たんぼ)を育む「見沼代用水路」は、令和元年9月、埼玉県内初の「世界かんがい施設遺産」に登録されている。

引用文献

1.利根川の東遷、荒川の西遷 さいたま市見沼田んぼのホームページ(令和4年12月時点)

2.食料・農業・農村政策審議会農業農村振興整備部会 平成24年度第4回 配布資料(資料1 農業水利について) 農林水産省

3.「緑のヘルシーロード水と緑のふれあいロードマップ」 埼玉県ホームページ(令和4年12月)

4.「埼玉合口二期事業工事誌」 水資源開発公団 埼玉合口二期建設所

参考文献

1.「見沼土地改良区史」 見沼代用水土地改良区

2.「世界かんがい施設遺産 見沼代用水パンフレット」 見沼代用水土地改良区

3.「見沼代用水路のおはなし」 独立行政法人水資源機構 利根導水総合事業所見沼管理所

4.埼玉農産物ポータルサイト

SAITAMAわっしょい! > 知る > 埼玉ブランド農産物とは ホームページ(令和4年10月11日掲載)

5.「農業用水の歴史と水利権について」H24.5農村振興局整備部水資源課

2024年6月4日公開

(出典:埼玉合口二期事業工事誌(水資源開発公団埼玉合口二期建設所))