1.地元農民すら顧みない荒れた台地

2.生き抜くための、士族・川越人足入植

3.茶産地・牧之原の誕生

4.水苦の中での茶栽培

5.台地下を流れる水

6.悲願の多目的かんがい

7.牧之原農業水利事業の概要

2.生き抜くための、士族・川越人足入植

3.茶産地・牧之原の誕生

4.水苦の中での茶栽培

5.台地下を流れる水

6.悲願の多目的かんがい

7.牧之原農業水利事業の概要

1.地元農民すら顧みない荒れた台地

1.地元農民すら顧みない荒れた台地

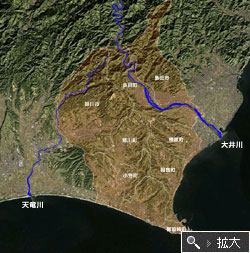

南アルプスに源を発する大井川の急流は、長い歴史の中で流路を変えながら、ときに赤石山塊を削り、ときに牧之原台地をえぐりながら礫土の堆積をくり返してきました。

牧之原は、この大井川下流右岸に小高く連続して広がる広大な洪積台地です。

またこの地域は東海道ベルト地帯の中央部に位置する交通上の要地であるとともに、我が国最大の茶産地として知られています。

しかし牧之原における茶園開発が始まったのは明治以降のことであり、幕府を追われた士族が入植するまでは、古代に堆積した礫土によって、地元の農民すらも寄り付かない砂礫の荒廃地であったと言われています。

温暖な気候と平坦な地形を持つ、茶の栽培にとっては恵まれた環境にありながら、台地の宿命とも言うべき水利に恵まれず、かんがい用水はもちろん飲み水にも事欠く状況。水の不足は茶葉の生育を悪くするばかりか、収穫の減少や品質低下は翌年から翌々年まで影響します。いったん干ばつが続くとこれに対応するすべはなく、地元の茶農家は常に不安定な経営状態を強いられていました。

このため農民の長い間の夢は、眼下にとうとうと流れる大井川の水をこの台地に揚水し、これを自由に使うことでした。

そして「牧之原に水を」を合言葉に事業請願へと動き出し、開拓100年にして荒涼とした原野が日本一の大茶園へと変貌を遂げたのです。水の潤う大地をつくりあげた先人たちの歩みは、開墾と利水を克服する困難な道のりでした。

牧之原は、この大井川下流右岸に小高く連続して広がる広大な洪積台地です。

またこの地域は東海道ベルト地帯の中央部に位置する交通上の要地であるとともに、我が国最大の茶産地として知られています。

しかし牧之原における茶園開発が始まったのは明治以降のことであり、幕府を追われた士族が入植するまでは、古代に堆積した礫土によって、地元の農民すらも寄り付かない砂礫の荒廃地であったと言われています。

温暖な気候と平坦な地形を持つ、茶の栽培にとっては恵まれた環境にありながら、台地の宿命とも言うべき水利に恵まれず、かんがい用水はもちろん飲み水にも事欠く状況。水の不足は茶葉の生育を悪くするばかりか、収穫の減少や品質低下は翌年から翌々年まで影響します。いったん干ばつが続くとこれに対応するすべはなく、地元の茶農家は常に不安定な経営状態を強いられていました。

このため農民の長い間の夢は、眼下にとうとうと流れる大井川の水をこの台地に揚水し、これを自由に使うことでした。

そして「牧之原に水を」を合言葉に事業請願へと動き出し、開拓100年にして荒涼とした原野が日本一の大茶園へと変貌を遂げたのです。水の潤う大地をつくりあげた先人たちの歩みは、開墾と利水を克服する困難な道のりでした。

2.生き抜くための、士族・川越人足入植

2.生き抜くための、士族・川越人足入植

士族授産事業を指導した勝海舟

「箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川」

馬子歌にも歌われるように、江戸時代の大井川は急流のため東海道の難所の一つに数えられ、不慣れな旅人が渡るにはとても危険でした。そこで川越しの手助けを職業とする「川越人足」が生まれ、通行量の増加とともに元禄9年(1696)には川越制度が設けられました。その人足の数は島田・金谷にそれぞれ350人と定められましたが、幕末には約650人にまでふくれあがるほどの賑わいだったといいます。

その一方で、 江戸時代の牧之原は、島田・金谷で賑わう東海道のすぐ南に位置しながら、地元の農民にすら見向きもされない荒れ地でした。

慶応3年(1867)、15代将軍・徳川慶喜は大政を奉還して駿府に隠居します。これによって江戸の幕臣たちは、自らの進む道に決断を迫られます。多くの高禄者が新たに朝臣となって明治政府に仕える中、これを潔しとしない精鋭隊等は「公方さまに最後の御奉公をせんもの」と、進んで家禄を棄て、「新番組」として静岡に参る際の護衛にあたり、一緒に移り住みました。ところが翌年の藩籍奉還により早々に新番組はその任務を解かれ、職を失ってしまいます。彼らの生活再建のため、新政府は士族授産事業として藩内の未開拓地の開墾を奨励しました。 明治維新後、新政府の要請に応えつつ旧幕臣の仕事の斡旋をしていた勝海舟の協力もあり、彼らは明治に入った新しい時代を生き抜くべく、武士を捨てて帰農の意志を固めるのです。明治2年(1869)、牧之原に1470町歩あまりの土地を得て、士族約250人による開墾が始まりました。

新政府による士族授産事業は、職を失った士族への救済措置として明治23年に打ち切られるまで全国各地で積極的に展開されます。その先陣を切ったのが、ここ牧之原での開拓でした。その後、明治9年の廃刀令と家禄の廃止によって、士族の不満が勢いを増して勃発した翌年の西南戦争以後、社会不安を解決するためこの事業はますます本格化していきます。

牧之原の開墾(明治初期)

こうして、士族と川越人足たちは、天水のみの地元農民も顧みない荒れ地で、開墾の労苦と水に苦しみながら、牧之原開拓に尽力したのです。

3.茶産地・牧之原の誕生

3.茶産地・牧之原の誕生

現在もその姿を残す逢来橋

このような時勢の中、士族授産の牧之原開拓において主要人物であった勝海舟は、牧之原の気候・土質に適しているとして、栽培作物に茶を選定。輸出品としても有望視されたことから、明治6年(1873)頃からは計画的に作付けを開始しました。

これまで、茶は山間部などで生産されていましたが、この士族授産事業を契機として、平坦畑地に集団茶園の形成が見られるようになります。

士族授産事業の中で、開墾の奨励と並んで政府が最も力を入れたひとつに、授産資金の貸与があります。これにより士族が興した産業には、静岡の茶・岡山の紡績・福島の絹織物など、外国より導入された新しいものばかりでした。この事業には、士族の救済と同時に資本主義社会の早期実現というもうひとつの狙いがあったのです。

開墾は着々と進み、茶葉の栽培成果も上がって明治10年には明治天皇の地方巡幸の際に嘉賞を受けるほか、川越人足開拓の茶として品評会で入賞するほどになりました。

茶の生産が盛んとなり、牧之原開拓地と島田との往来頻度が増したにもかかわらず、依然として小舟で渡っていた大井川にも、明治12年(1879)、全長897mにわたる蓬來橋が架けられました。

そして明治22年(1889)には東海道線が開通し、金谷・菊川・掛川駅から鉄道輸送で茶製品が全国に出荷されるようになり、一段と牧之原茶が広まったのです。

この頃には、士族や川越人足などの初期の開拓者に代わって地元農家が開墾の主役となり、大正初期には牧之原台地のあらかたの土地を拓き終えたのです。

しかし、これまでの道のりは、決して平坦なものではありませんでした。

4.水苦の中での茶栽培

4.水苦の中での茶栽培

入植による生活の激変、慣れない開墾の労働は想像を絶するほどにきびしく、すぐに体を壊してしまう人も少なくありませんでした。始めは協同して開墾していたのも早々に結束は乱れ、廃藩置県によって手当金が無くなったこともあって、破綻し転身するものが続出。川越人足の中にも、入植の一時金を受け取ると他に職を求めて早々に退散するものが多く、100名のうち残ったのはわずか33名にすぎませんでした。

加えて好調だった茶の輸出が、拡大に伴う粗悪品や、アッサム・セイロン茶などの競合に悩まされ、茶葉の価格は低迷。明治20年代には全くの不況に落ち込み脱落者はさらに増加しました。

茶の輸出価格の下落や成園化までの投資負担が大きいことなどの理由で、茶園開拓をした士族たちは離散していき、代わりに農民が茶園を引継ぐことになります。

茶は気候土質の面で栽培可能ではあったけれども、台地における水不足は深刻であり、当初の耕作者は育苗・改植用の水はもとより、生活に必要な水にも事欠く状態でした。沢頭に下りて水を汲み担い上げる苦労、雨水を貯めて使うための三和土井戸のことなどは今も語り継がれています。相良では明治中期に石油採掘が行われており、その油井掘り技術を職人から習って明治末から大正期にかけては多くの深井戸が掘られていますが、これには多額の費用と3ケ月ほどの日数がかかったといいます。

昭和に入ってもこれといった水源施設はなく、その上、開拓当時からの茶園の木の大半が50~60年経ち、老朽化が進んでいました。水に恵まれず、天候に左右され、自然のなすままの茶栽培では減収になると分かっていながら、水源確保も老朽茶の改植もできず、当面の収穫に追われるばかりでした。

茶は年に15回ほどの防除が必要で、それには多くの水を必要とします。住家や小屋の屋根などの雨水を水槽に溜めては管理用水に使っていましたが、天水では限りがあり、台地下の水源からドラムかんやポリタンクに水を詰め、1日に何往復もトラクター運搬を重ねてきました。

その後、栽培技術の進歩に伴い、干ばつ時のかん水・病虫害防除・施肥のための水も多く必要となり、さらに霜害・塩害防止にも水が有効なことがわかりました。茶園における水対策は、茶農家にとっていよいよ切実な問題となったのです。

加えて好調だった茶の輸出が、拡大に伴う粗悪品や、アッサム・セイロン茶などの競合に悩まされ、茶葉の価格は低迷。明治20年代には全くの不況に落ち込み脱落者はさらに増加しました。

茶の輸出価格の下落や成園化までの投資負担が大きいことなどの理由で、茶園開拓をした士族たちは離散していき、代わりに農民が茶園を引継ぐことになります。

茶は気候土質の面で栽培可能ではあったけれども、台地における水不足は深刻であり、当初の耕作者は育苗・改植用の水はもとより、生活に必要な水にも事欠く状態でした。沢頭に下りて水を汲み担い上げる苦労、雨水を貯めて使うための三和土井戸のことなどは今も語り継がれています。相良では明治中期に石油採掘が行われており、その油井掘り技術を職人から習って明治末から大正期にかけては多くの深井戸が掘られていますが、これには多額の費用と3ケ月ほどの日数がかかったといいます。

昭和に入ってもこれといった水源施設はなく、その上、開拓当時からの茶園の木の大半が50~60年経ち、老朽化が進んでいました。水に恵まれず、天候に左右され、自然のなすままの茶栽培では減収になると分かっていながら、水源確保も老朽茶の改植もできず、当面の収穫に追われるばかりでした。

茶は年に15回ほどの防除が必要で、それには多くの水を必要とします。住家や小屋の屋根などの雨水を水槽に溜めては管理用水に使っていましたが、天水では限りがあり、台地下の水源からドラムかんやポリタンクに水を詰め、1日に何往復もトラクター運搬を重ねてきました。

その後、栽培技術の進歩に伴い、干ばつ時のかん水・病虫害防除・施肥のための水も多く必要となり、さらに霜害・塩害防止にも水が有効なことがわかりました。茶園における水対策は、茶農家にとっていよいよ切実な問題となったのです。

昭和初期の茶の栽培

5.台地下を流れる水

5.台地下を流れる水

戦後、食糧増産の要請に応じていち早く着手されたのは、国営大井川農業水利事業でした。

大井川下流域の志太・榛原地域は沖積平野で、古くから水田農業がさかんな地域でした。そのかんがい用水は大部分が大井川表流水に依存してきましたが、河床と流心の変動が激しいため取水施設の維持に多大なる出費と労力を必要とし、用水確保に苦労してきました。

一方、大井川右岸の牧之原台地を隔てた菊川・逆川沿岸の平地では、小川やため池の利用だけで水に恵まれず、海岸付近の畑地帯に至っては水源施設としてみるべきものがなく、かんがいに悩まされていました。

これらの水源確保による農業の安定を目的としたこの事業は昭和22年に着工。

昭和20年代後半には、先に志太・榛原地域への配水が完了しました。

そして昭和30年代後半には、大井川の右岸用水路が牧之原台地をトンネルで貫通。金谷から菊川・逆川沿岸の小笠へ向けて大井川の水が満々と流れるのを眼の前にして、牧之原台地の茶農家はこの水を何とか茶園の畑地かんがいに利用できないかと思い立ちます。しかし当時、かんがい事業といえば従来からの水田用水が主で、畑地かんがいは愛知用水で緒についたばかりでほとんど前例がありません。まして茶園の施設かんがいなど皆無で、水の有用さは分かっていても、組織的な高度の技術を要する施設に対し素朴な不安とためらいがありました。

それでも水のため多年労苦を重ね不安定な茶栽培を強いられてきた茶農家にとって「牧之原に水を」の思いは、地域の念願となって陳情活動に発展します。昭和40年、牧之原台地周辺の島田市をはじめとする1市8町は「国営畑地かんがい事業の実施」を請願。畑地かんがいは動き出したかのように見えました。

大井川下流域の志太・榛原地域は沖積平野で、古くから水田農業がさかんな地域でした。そのかんがい用水は大部分が大井川表流水に依存してきましたが、河床と流心の変動が激しいため取水施設の維持に多大なる出費と労力を必要とし、用水確保に苦労してきました。

一方、大井川右岸の牧之原台地を隔てた菊川・逆川沿岸の平地では、小川やため池の利用だけで水に恵まれず、海岸付近の畑地帯に至っては水源施設としてみるべきものがなく、かんがいに悩まされていました。

これらの水源確保による農業の安定を目的としたこの事業は昭和22年に着工。

昭和20年代後半には、先に志太・榛原地域への配水が完了しました。

そして昭和30年代後半には、大井川の右岸用水路が牧之原台地をトンネルで貫通。金谷から菊川・逆川沿岸の小笠へ向けて大井川の水が満々と流れるのを眼の前にして、牧之原台地の茶農家はこの水を何とか茶園の畑地かんがいに利用できないかと思い立ちます。しかし当時、かんがい事業といえば従来からの水田用水が主で、畑地かんがいは愛知用水で緒についたばかりでほとんど前例がありません。まして茶園の施設かんがいなど皆無で、水の有用さは分かっていても、組織的な高度の技術を要する施設に対し素朴な不安とためらいがありました。

それでも水のため多年労苦を重ね不安定な茶栽培を強いられてきた茶農家にとって「牧之原に水を」の思いは、地域の念願となって陳情活動に発展します。昭和40年、牧之原台地周辺の島田市をはじめとする1市8町は「国営畑地かんがい事業の実施」を請願。畑地かんがいは動き出したかのように見えました。

6.悲願の多目的かんがい

6.悲願の多目的かんがい

しかし、大井川本川は昭和30年代までに高度に利用され、表流水の利用が困難となる中、急速な工業開発に伴う水需要の増大で、水源を主に地下水に依存してきました。このような状況の中でも牧之原の畑地かんがいをはじめ、各地域からの用水確保の要請が絶えません。そこで県は昭和40年から3年にわたって大井川下流域の地下水調査を含む水資源調査を開始。その後、大井川下流部を水源にする各利水計画の調和を図り、既存水利と調整するため、農業・工業・生活用水を総合した広域的水資源開発の可能性を探ります。

そして昭和46年、新たな水源として「長島ダム建設事業計画」を発表。牧之原畑地かんがい事業は特定かんがい分野としてこれに参画することになります。

昭和49年のオイルショックの影響を受けて工業用水などの計画が中止されたものの、長島ダムは5カ年の実地計画調査を終え、ようやく昭和52年に建設大臣から基本計画が告示されました。

これを受けて昭和53年、牧之原の広大な茶園地帯に、かん水・病害虫防除・施肥・凍霜害防止などの多目的かんがいを行い、生産性の向上と農業経営の安定を目指す「国営牧之原農業水利事業」が着工されました。請願から13年もの歳月を経てようやく実現した悲願の事業です。

これは水源を長島ダムに求め、島田市の川口取水工より導水路を経て、牧之原揚水場にて台地上に揚水。そして受益地域内に樹枝状に広がる80km余りの幹支線水路により茶園地帯に送水するというものです。

これにより茶園での管理用水が確保され、不安定な経営からの脱却を果たすと同時に、茶葉の品質向上にも大きな役割を担っています。

現在の牧之原の茶園面積は約5000ha。これは全国の10%、静岡県の23%にあたり、茶葉生産量においても群を抜いています。加えて、新たな手法の開発、機械動力の導入などに積極的に取り組み、薮北種をはじめとする新種の急速な普及をもたらした牧之原は、静岡県においても先進的かつ主要な茶生産地であり、県内生産量の約5割を占めるほどになりました。

水不足を克服し、技術向上に取り組んだ先人たちの努力によって、牧之原は100有余年の歴史を持つ茶の集団栽培地となり得たのです。そして、その多くが失敗に終わった士族授産事業の中で、現在まで続く地場産業の基礎を築いた代表的成果としてあげられています。

そして昭和46年、新たな水源として「長島ダム建設事業計画」を発表。牧之原畑地かんがい事業は特定かんがい分野としてこれに参画することになります。

昭和49年のオイルショックの影響を受けて工業用水などの計画が中止されたものの、長島ダムは5カ年の実地計画調査を終え、ようやく昭和52年に建設大臣から基本計画が告示されました。

これを受けて昭和53年、牧之原の広大な茶園地帯に、かん水・病害虫防除・施肥・凍霜害防止などの多目的かんがいを行い、生産性の向上と農業経営の安定を目指す「国営牧之原農業水利事業」が着工されました。請願から13年もの歳月を経てようやく実現した悲願の事業です。

これは水源を長島ダムに求め、島田市の川口取水工より導水路を経て、牧之原揚水場にて台地上に揚水。そして受益地域内に樹枝状に広がる80km余りの幹支線水路により茶園地帯に送水するというものです。

これにより茶園での管理用水が確保され、不安定な経営からの脱却を果たすと同時に、茶葉の品質向上にも大きな役割を担っています。

現在の牧之原の茶園面積は約5000ha。これは全国の10%、静岡県の23%にあたり、茶葉生産量においても群を抜いています。加えて、新たな手法の開発、機械動力の導入などに積極的に取り組み、薮北種をはじめとする新種の急速な普及をもたらした牧之原は、静岡県においても先進的かつ主要な茶生産地であり、県内生産量の約5割を占めるほどになりました。

水不足を克服し、技術向上に取り組んだ先人たちの努力によって、牧之原は100有余年の歴史を持つ茶の集団栽培地となり得たのです。そして、その多くが失敗に終わった士族授産事業の中で、現在まで続く地場産業の基礎を築いた代表的成果としてあげられています。

スプリンクラーによる放水

長島ダム

現在の牧之原(お茶街道サイトより)

7.牧之原農業水利事業の概要

7.牧之原農業水利事業の概要

(1)受益地

島田市・掛川市・御前崎市・相良市・榛原町・金谷町・小笠町・菊川町

(2)受益面積

5,145ha

(3)最大用水量

最大3.03m3/sの取水を可能にする。

(4)かんがい施設

取水工:川口取水工

導水路:1号トンネル、大井川サイフォン、2号トンネル、大代川サイフォン

揚水機場:牧之原揚水機場

吐水槽:金谷吐水槽

幹支線水路工:18線(80km)

調整水槽:10箇所

(5)関連事業

県営畑地帯総合土地改良事業・牧之原地区

長島ダム建設事業

上水道事業

島田市・掛川市・御前崎市・相良市・榛原町・金谷町・小笠町・菊川町

(2)受益面積

5,145ha

(3)最大用水量

最大3.03m3/sの取水を可能にする。

(4)かんがい施設

取水工:川口取水工

導水路:1号トンネル、大井川サイフォン、2号トンネル、大代川サイフォン

揚水機場:牧之原揚水機場

吐水槽:金谷吐水槽

幹支線水路工:18線(80km)

調整水槽:10箇所

(5)関連事業

県営畑地帯総合土地改良事業・牧之原地区

長島ダム建設事業

上水道事業

静岡県 ―牧之原農業水利事業