1.越すに越されぬ大井川

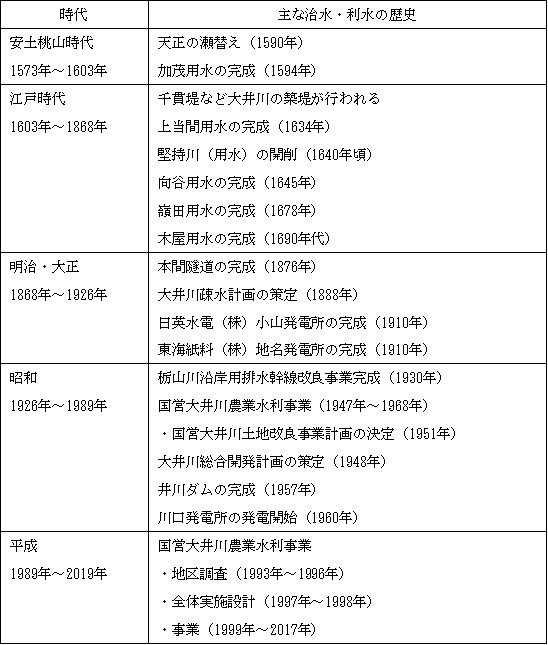

2.大井川地域における農業用水の歴史

3.国営大井川農業水利事業(旧国営事業)の実施

4.国営大井川農業水利事業の実施

5.大井川用水による農業経営の発展

6.末端用水路の整備による地域用水機能の維持・増進

1.越すに越されぬ大井川

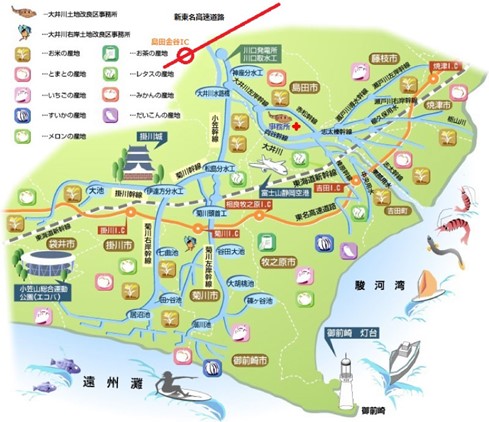

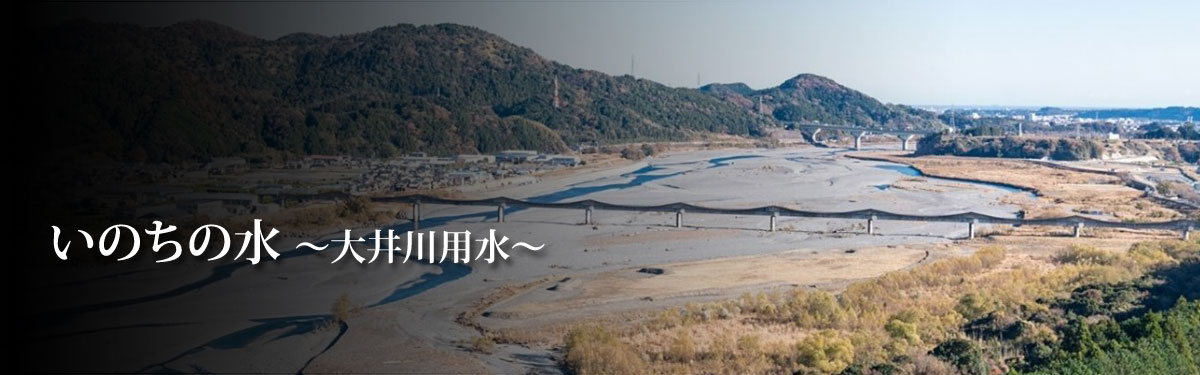

大井川は、静岡県の中部に位置し、その源を静岡県、長野県、山梨県の3県境に位置する日本第4位の高峰「間ノ岳」に発し、静岡県の中央部を南北に貫流しながら、島田市付近から広がる扇状地を抜け、その後駿河湾に注ぐ、幹川流路延長168km、流域面積1,280km2の一級河川である。大井川の河床勾配は、上流域の長島ダムを含む山岳地帯で1/50~1/100、大井川ダム下流から鵜山の七曲、扇状地頭までの中流域で1/220、それより下流においても1/250程度と日本有数の急流河川であり、河口部でも海水の遡上は見られない。

下流域周辺に広がる扇状地は、東名高速道路、新東名高速道路、国道1号、東海道新幹線・東海道本線等の我が国の根幹をなす交通の要となっており、また、島田宿大井川川越遺跡や蓬莱橋等の貴重な史跡が存在するなど、この地域における社会・経済・文化の基盤をなしている。 「箱根八里は馬でも越すが 越すに越されぬ大井川」と馬子唄に詠まれたように、江戸時代、大井川は東海道の難所の一つである。

橋がなく流れが急な川は、川越人足の肩や連台に乗って渡るしかなく、雨で増水ともなれば川留めになり、最高で28日間川留めが続いた記録が残っている。

川越しや川留めにまつわる情景は、物語や俳句などの中にも見ることができる。

十返舎一九の「東海道中膝栗毛」では、弥次・喜多コンビが川越賃を値切るなどし、やっとの思いで川を渡る話がある。

浄瑠璃「朝顔日記」では恋人を追って放浪する盲目の女性が、川留めにより捜し求めていた相手とすれ違ってしまう。悲観し死を決意するが助けられ、奇跡的に視力が回復。その時初めて見た松として伝えられる「目あきの松」は、後継が今も川風に揺れている。

松尾芭蕉は「馬方はしらじ時雨の大井川」と詠み、その句碑は川越遺跡川会所前で見ることができる。

明治時代末期には、大井川の豊富な水を利用した水力発電が行われるようになり、昭和20年以降は大井川総合開発による井川ダムをはじめ、水力発電用のダム・えん堤が次々と建設され、現在でも重要な電源地帯となっている。

また、大井川流域の豊富な森林資源は江戸時代から活用されていたが、明治3年に川越制度が廃止になると、筏流しが解禁になり、島田市は木材の集積や加工などの木材産業の一大拠点となった。

2.大井川地域における農業用水の歴史

1.志太・榛原地域の洪水との闘い

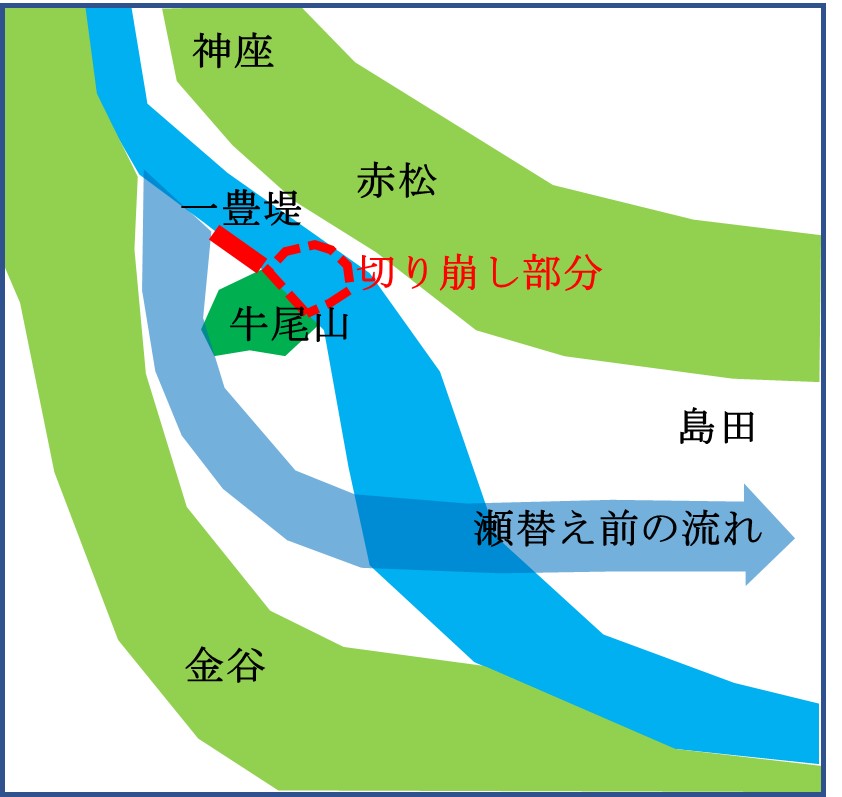

大井川治水の歴史で最初の大規模な工事は、天正年間に牛尾山で行われたものといわれている。牛尾山は昔、対岸の相賀地区からひと続きで駿河側の山であったと伝えられている。当時の大井川の流れは、大きく張り出していた牛尾山にぶつかり、牛尾山の西側を迂回するように流れていた。この張り出した部分を「天正の瀬替え」において約260m切り割り、現在の流れに切り替えた。

天正の瀬替えに伴い、元の流れを堰き止めるために堤防が築かれた。この堤防は当時この地域を治めていた山内一豊にちなんで、「一豊堤」と呼ばれることもある。これはほぼ原型のまま現在も残されている。

天正の瀬替え以降現在の流れになった大井川では、江戸時代に入ると田中藩主水野監物忠善による「千貫提」をはじめとする堤防による治水対策が本格化した。

また、大井川からの農業用水の確保のために、堤防に「圦樋(いりひ)」という暗渠を通し、用水路を整備することで新田開発が行われた。

しかしながら、新田開発が行われた大井川の扇状地は、砂礫層が広がっていることから、水がしみこみやすい「ざる田」とも呼ばれた土地で、大量の用水を必要としたが、当時の土木技術では大規模な取水施設や用水路の築造はできなかったことから、数多くの「圦樋」を造ることになった。

慶長9年(1640年)の大洪水では島田宿が流され、その後11年にわたって東海道が迂回していたことなどをはじめ大井川では度重なる洪水が起きており、圦樋や水路は流され、田畑も水につかるなど度重なる洪水被害に見舞われた。

2.小笠地域の水不足

小笠地域は、逆川や菊川等小規模な河川しかないため、江戸時代には河川の水だけでは水田を潤すことができなくなった。この水不足に備え、ため池を数多く築造したが、地域全体を潤すまでには至らなかった。日照りが続くとため池は干上がり、干ばつが発生した。

掛川市では農民だけではなく掛川宿場住民も生活用水に困窮し、「嫁にやるなら町にはやるな、水と洗濯で苦労する」という言い伝えがあるほどであった。

3.大井川の水を小笠地域へ「大井川疎水計画」

山崎千三郎は明治20年(1887年)、大胆にも大井川から用水を引くという画期的な構想を立てた。まず貯蓄結社「厚生社」を山崎徳治郎、松本義一郎、鳥井半次郎などと結成し、「大井川疎水工事測量願」を関口県知事に提出した。明治21年(1888年)2月20日、測量に関わる大学院工学士の小山友直を中心とする測量技師たちが山崎千三郎邸に集まり計画を立て、3月1日には小夜の中山を拠点として測量に着手し、測量が進むにつれて河井重蔵、三橋四朗次、丸尾文六など地域の有力者も加わった。

千三郎の立てた計画によると、受益面積は佐野郡(現掛川市の一部など)2,000町歩(1町歩は約1ha)、城東郡(菊川市全域、御前崎市の一部など)5,000町歩に及ぶ広大なものであった。

7,000町歩の耕地を灌漑(かんがい)する水量と、下流で必要な水量を確保する方法が検討され、大井川地蔵峠北の神尾より取水すれば可能であり、牛尾から牧之原トンネルを通って中東遠一帯に水を引こうというものであった。

しかしながら、膨大な想定工事費や山崎千三郎の早世もあり、幻の計画となった。

3.国営大井川農業水利事業(旧国営事業)の実施 (昭和22年度~昭和43年度)

昭和20年代に入ってからも大井川からの用水の取り入れは江戸時代から続いた圦樋を起源とした取水工で行っていた。

しかしながら、これらの取水工は構造が昔のままで渇水時のみならず通常時の取水にも支障を来す状況となっていた。このため、農林省(現農林水産省)は水不足への抜本的な対策と水利施設の近代化のため、昭和22年度から国営大井川農業水利事業を実施することを決定した。

当初は大井川に設けられていた15ヶ所の取水口のうち12ヶ所を統合し、島田市赤松地点に新設される頭首工より志太・榛原地域へ水を送る予定であった。

この計画が動き始めると、小河川やため池に農業用水を依存していた小笠地域でも、昭和20年の全国的な天候不順、翌年度の小笠地域の大干ばつと不作が続いたこともあり、水源確保の訴えが強くなった。

昭和26年4月に大井川総合計画の一環として取水地点を島田市赤松から上流の神座に移すとともに大井川右岸、小笠郡、磐田郡の一部の市町を編入した事業計画とした。

昭和27年には大井川農業水利事業が大井川総合計画に加わり、取水地点を神座からさらに上流の川口発電所の放水に替える計画とした。

国営大井川農業水利事業(旧国営事業)の実施により、江戸時代から続いた志太・榛原地域及び小笠地域の水不足は解消され、静岡県内屈指の農業地帯が形成された。

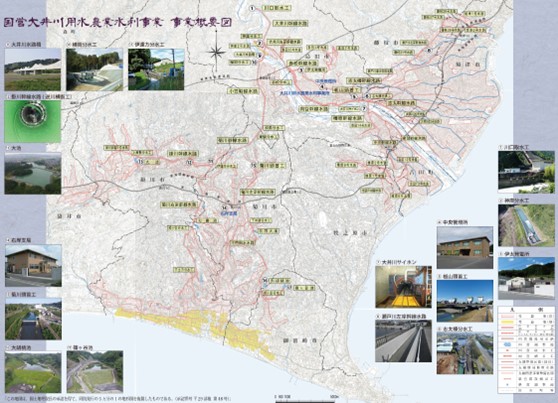

4.国営大井川農業水利事業の実施(平成11年度~平成29年度)

大井川用水の基幹水利施設は昭和22年度から昭和43年度にかけて施工された国営大井川農業水利事業によって整備されたが、事業完了後30年が経過し、施設の老朽化による機能低下が生じている。また、営農形態の変化等による用水需要の変化、周辺地域の開発による水田から水田へ循環されて使用されていた用水量の減少、ため池の改廃による用水量の減少があり、安定的な用水の供給や適正な用水の配分が困難な状況となった。

このため、本事業及び関連事業により地区内の水利施設の再整備を行い、農業用水の安定供給や合理的な利用、管理方法の合理化を行うことで、本地域の農業経営の安定を図ることを目的に国営大井川農業水利事業が平成11年度に着手された。

川口取水口、大井川幹線水路、大井川左岸幹線水路、赤松幹線水路(上流部)、向谷幹線水路(上流部)は農業用水のほか上水道、発電用水、工業用水との共有施設であることから、各事業者との共同事業として実施した。

農業用水の安定的な供給以外に、農業用水が従来から有している防火用水や景観保全に資する機能などの地域用水機能の維持・推進を図ることを目的に、平成21年8月に国営農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)へ事業計画を変更した。

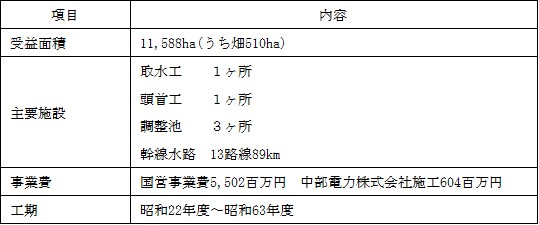

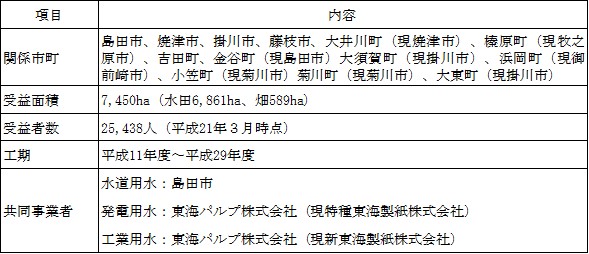

1.事業の概要

(出典:国営大井川農業水利事業完工記念誌)

2.主な工事

(出典:国営大井川農業水利事業完工記念誌)

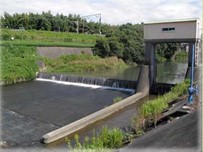

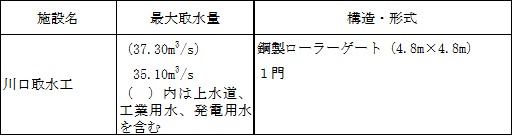

(1)取水工

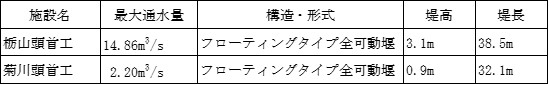

(2)頭首工

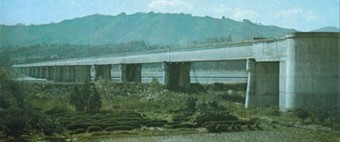

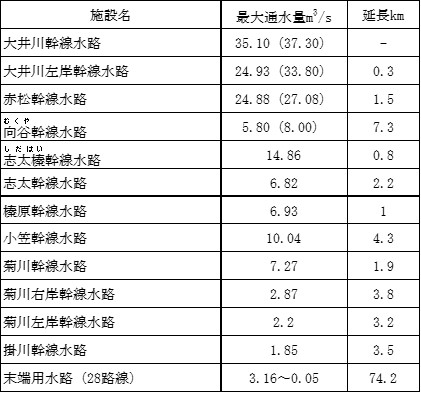

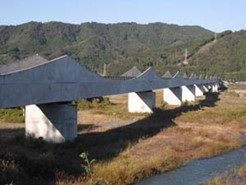

(3)用水路工

〇重要施設に耐震性を確保

重要性の高い施設については、耐震設計に用いる地震動を当該地点で想定される最大の強さを持つ地震動(レベル2)で設計・施工されており、大規模地震発生時においても致命的な損傷を防止する。

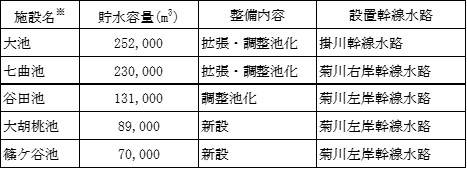

(4)調整池

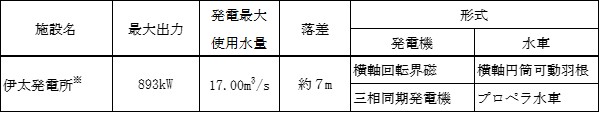

(5)小水力発電施設

〇小水力発電による維持管理費等の軽減

赤松幹線の落差工の改修に併せて用水路の落差の有効活用を図ることができる小水力発電施設「伊太発電所」を建設し、平成25年7月から発電を行っている。

年間発生可能電力量は約430万kWhであり、一般家庭約1,200世帯相当の電力をまかなえる計算になる。

また、CO2削減量に換算すると1年間で2,200tとなり、杉の木16万本が1年間に吸収できるCO2に相当する。

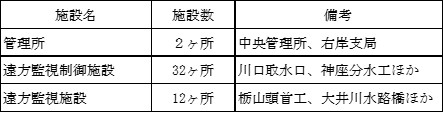

(6)水管理施設

5.大井川用水による農業経営の発展

5.大井川用水による農業経営の発展

国営事業や県営事業による用水の整備により地区内の農業者からは「大井川用水のおかげで水不足を心配することなく営農ができる」、「大井川用水は冬場にも用水があるので計画的に野菜の栽培ができている」などの声が聞かれる。

大井川用水は今後も多彩な農産物を産出する本地区の農業のさらなる発展に寄与している。

〇本地区の代表的な農産物

水稲(酒造好適米を含む)、レタス、神座みかん、イチゴ、メロン、トルコキキョウ等

〇志太榛原地域におけるレタス栽培

志太榛原地域におけるレタス栽培は、昭和29年に大井川下流の吉田町、島田市初倉地区において、水田裏作の作物として導入されたのが始まりである。

当時の日本ではなじみのない野菜であったが、第二次世界大戦後結球レタスが導入され、駐留米軍へ供給されたことをきっかけに作付面積が増え、昭和44年には野菜指定産地に指定されており、静岡県下一(生産量)の産地である。

6.末端用水路の整備による地域用水機能の維持・増進

農業で使う水(用水)や農地から出てくる水(排水)は、農業以外でも、野菜洗いや洗濯などに使う生活用水、防火用水、消流雪用水のように、様々な形で人々の生活にとけこんできた。このほかにも、水辺の豊かな自然を育む役割や、うるおいのある地域の景観を形成する役割も果たしている。このように、地域に密着して生活に生かされる用排水を「地域用水」という。

平成13年6月に公表された東海地震想定震源域に本地区が含まれたことをきっかけに、これまでも防火用水としての活用や地域の良好な景観を形成してきた大井川用水を守らなくてはならないとの機運が農業者のみならず地域住民からも高まった。このことから大井川土地改良区、大井川右岸土地改良区、金谷土地改良区及び神座土地改良区、関係市町、静岡県から防火用水及び景観保全の地域用水機能を維持・増進するため「地域用水環境整備計画」が平成19年1月に取りまとめられた。

大井川農業水利事業では「地域用水環境整備計画」を基に基幹水利施設の改修と併せて一部の末端用水路の改修を行い、県営事業等で防火用水や景観保全に資する施設の整備を行った。

地域用水機能の維持は、土地改良区のみならず、自治会や地元企業、これらを構成員とする活動組織など多様な参画を得て、草刈りや水路の清掃、補修作業などを行っている。

引用文献

1.国営大井川農業水利事業完工記念誌 平成30年3月

2.水土里ネット大井川土地改良区ホームページ

3.水土里ネット大井川たより 令和元年7月

4.水土里ネット大井川右岸土地改良区ホームページ

5.国土交通省静岡河川事務所ホームページ

6.静岡市ホームページ

7.島田市ホームページ(島田市博物館)

8.掛川市ホームページ

参考文献

1.国営大井川農業水利事業完工記念誌 平成30年3月

2.水土里ネット大井川土地改良区ホームページ

3.水土里ネット大井川右岸土地改良区ホームページ

4.国土交通省静岡河川事務所ホームページ

5.島田市ホームページ

6.掛川市ホームページ

2023年2月1日公開