1.はじめに

2.地域の概要

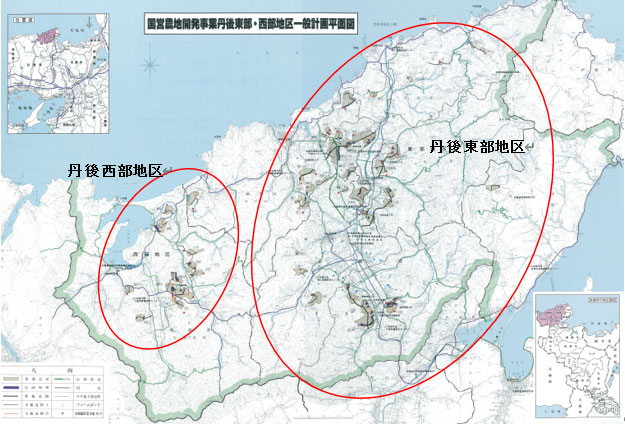

3.国営事業計画の樹立と実施経緯

4.丹後東部地区事業計画

5.丹後西部地区事業計画

6.造成農地の土地利用形態

7.現在の営農取組状況等

1.はじめに

丹後地域は、京都府の最北部に位置し、日本海に面し豊かな自然と深い緑の山々に囲まれ、京阪神地方を代表する自然型の観光・レクリェーションの地として広く知られている。本地域は古くから「丹後ちりめん」を中心とした織物の産地として栄えてきたところであり、また、数々の古墳や遺跡が見られる古い文化と歴史を有する地域である。

かつての本地域の農業は、中小河川沿いに広がる小規模な稲作の単作経営を中心としていたが、農地の不足やかんがい施設の未整備から農業経営の近代化を図ることが困難な状況であった。

こうした中、昭和50年代より織物産業の構造的不振や過疎化の進行など地域の活力低下が懸念され、地域内の広大な山林・原野を農地造成することにより、大規模畑作営農を中心とした農業の振興を図り、地域の活性化に寄与することを目的に国営農地開発事業を実施することとなった。

事業計画上は丹後東部地区と丹後西部地区の2地区となっており、途中大きな事業計画変更を行いながら、丹後東部地区は昭和58年度~平成14年度、丹後西部地区は昭和59年度~平成12年度にかけて実施された。

併せて37年の歳月と562億円の事業費をもって690haの農地造成と134haの区画整理及び関連施設の整備が完成し、地域農業の発展・地域の活性化に寄与している。

2.地域の概要

2.1 地域の自然条件

2.1.1 地域・地積

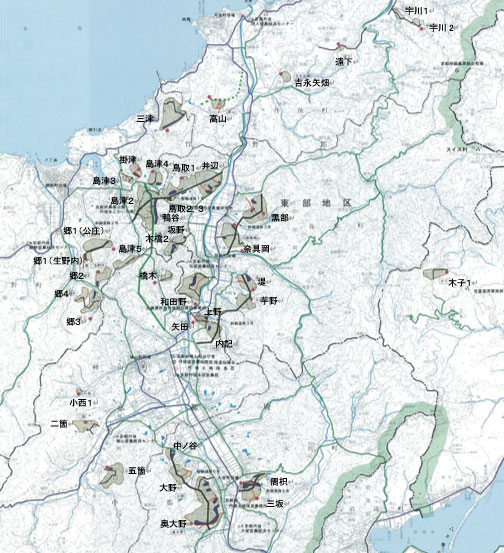

本地域は京都府の最北部に位置し、京都市から直線距離で約90㎞、日本海へ北東部方向に突き出た丹後半島の基部とその周辺に当たり、宮津市、京丹後市(旧峰山町、旧大宮町、旧網野町、旧丹後町、旧弥栄町、旧久美浜町の6町が平成16年4月に合併)にまたがる地域である。

地形は、中国山脈の流れを受けた標高400~600mの山々が連なる山稜(さんりょう)が広がり、中央部には盆地、北側は日本海に面したリアス式海岸が続き、砂浜や奇岩、砂州、島、岬など様々な美しい景観が見られ、丹後天橋立大江山国定公園(旧網野町~旧丹後町)及び山陰海岸国立公園(旧久美浜町~旧網野町)に指定されており、山陰海岸ジオパークが世界ジオパークとして2010年に認定されている。

ジオサイトとしては、鳴き砂で有名な琴引浜や屏風(びょうぶ)岩、丹後松島、小天橋といった海岸風景の他、溶岩円頂丘(トロイデ)である兜山や袖志(そでし)の棚田、昭和2年(1927)に発生し甚大な被害をもたらした北丹後地震(丹後震災)を引き起こした郷村断層などが有名である。

地質は主として新第三紀の地層や火山岩類からなり、竹野川や佐濃谷川(さのたにがわ)などに沿った低地周縁部の丘陵部では風化の進んだ花こう岩類等で構成され、風化すると崩れやすい「マサ土」となる。旧網野町から旧久美浜町にかけては砂丘が発達し、その背後には離湖(はなれこ)や久美浜湾のような閉塞性の湾や湖がある。

総面積は674km2で京都府全体の14.6%を占めているが、大部分(3/4)を林野が占め、従来の平野部は竹野川や佐濃谷川などの中小河川沿いに開いているのみで、耕地面積は3,472ha、5.1%となっている。(データ出典:2020農業センサスより)

2.1.2 気象

本地域は、典型的な日本海型の気候で、降水量は年間約2,100mm(峰山観測所昭和27年~平成5年)、四季の変化に富み、4~9月の春夏期は穏やかで安定した気候であるが、晩秋から冬にかけては不安定で変わりやすい丹後地方特有の「うらにし」と呼ばれるぐずついた天候が続き、冬期は非常に積雪が多く山間部の多いところでは1mを超える積雪が見られる。昭和38年1月の豪雪では平野部でも3m、山間部では4mを超え、この雪害により山間地帯の離村現象が進んだ。除雪作業は冬期における行政の重点課題ともなっている。

2.2 地域の歴史

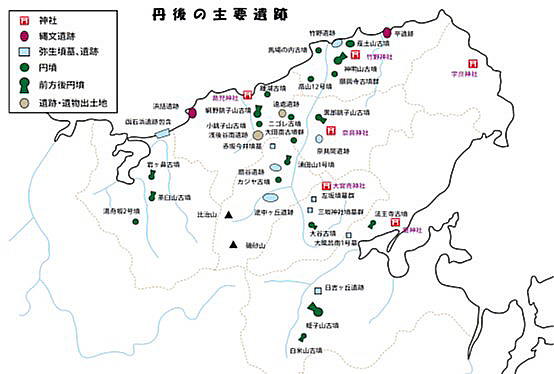

2.2.1 多くの古代遺跡

丹後地域は縄文時代から古墳時代にかけての墳墓・古墳が数多くあり、現京丹後市では約4,500基もの遺跡が確認されている。国営農地開発事業においても、工事に関連して多くの埋蔵文化財発掘調査が行われ、貴重な遺跡が数多く発見された。

弥生時代後期の遺跡からは多量の鉄製品やおびただしい数のガラス玉類が北部九州に次いで多く出土し、大きな特徴となっている。中でも奈具岡(なぐおか)団地で出土した奈具岡遺跡では国内最大級で最古の水晶玉工房が発見され注目された。これらのことから、丹後地域は古来より中国大陸、朝鮮半島との玄関口の役割を持ち、交易を通じて先端の技術を持った進んだ社会であったと考えられている。

2.2.2 地域の伝統産業「丹後ちりめん」

「丹後ちりめん」は、生地表面に「シボ」と呼ばれる凹凸ができる絹織物で、丹後の基幹産業として発展、その創業は享保の時代(1716~1736)に始まったと言われている。

丹後は古くから絹織物の産地でしたが、京都の西陣織の「お召(めし)ちりめん」が好評となり売れなくなったことから、この技術を学び導入、試行錯誤の末、丹後独特の厚手で高い「シボ」を持ったちりめんの生産に成功した。これが「丹後ちりめん」の始まりで、藩の育成・保護を受けながら農民の副業として急速に発展した。

近代においても丹後ちりめんは主要産業として規模拡大を続け、昭和30~40年代の高度成長期に合わせて大きく発展した。「ガチャマン」と呼ばれ、ガチャンと織れば万単位で儲かると言われた時代であり、昭和48年(1973)に生産量のピークを迎えたが、以降、国民の生活様式の変化により丹後ちりめんの販売が落ち込み、長期不況に陥った。

織物産業の構造不況に加え過疎化の進行など地域の活力低下が懸念される中、農業を地域産業の基盤と位置づけられ、国営農地開発事業への期待と着工への機運が高まることとなった。

その後、この伝統産業は平成29年度に「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」として、関連した文化財群と地域の歴史的魅力が日本遺産として認定されている。

3.国営事業計画の樹立と実施経緯

3.1 農業開発の必要性

3.1.1 当時の地域農業の状況

本地域の人口は昭和30年頃をピークに減少を続け、農家戸数についても昭和55年当時の農業センサスによれば本地域の農家戸数は6,979戸であり、過去10年間に1,174戸が減少していた。零細な米作中心農家が多く、戸当たり平均耕地面積は0.64haと小規模で、農家の91%が機業(丹後ちりめん)を中心とした兼業農家で、農家所得の大部分を農外所得に依存していた。高度経済成長の繊維好況のもと、地域の伝統産業である丹後ちりめんと兼業農家が深く結びつき、機業の存在は農業構造のみならず地域経済に大きな影響を与えていた。

3.1.2 地域産業の中での農業の位置づけと農業開発の必要性

地域産業の中心である機業が構造不況となる中、現状のままでは、京阪神から隔離状態にあり自然的・社会経済的条件が不利な本地域では、今後とも特段の経済的発展はあり得ないと考えられた。このため、農業を地域産業発展の基軸とすることが最適であると考えられ、これまでの小規模な稲作中心の農業から、農地開発による優良農地の造成を行い、大規模な畑地農業を目指し経営規模の拡大を図ることが必要であるとされた。こうした大規模プロジェクト推進のため、国、府、市町、農業関係団体及び地域住民等関係者の総意のもと、地元推進体制が構築された。

3.1.3 事業に至る経緯

農地開発事業への機運が高まる中、昭和50年4月に農林水産省による丹後地域の1市10町(宮津市、伊根町、岩滝町、加悦町、町田川町、大宮町、峰山町、弥栄町、丹後町、網野町、久美浜町)を対象とした広域農業開発基本調査が着手され、昭和52年度まで実施された。

これを受けて、昭和52年8月に特に北部地域を主体とする1市6町(宮津市、大宮町、峰山町、弥栄町、丹後町、網野町、久美浜町)で構成する「丹後広域農業開発連絡協議会」が設立され、実質的な事業化に向けた推進活動が開始された。

昭和54年には関係市町単位に推進協議会が組織され、府においても丹後土地改良事務所が新設され国営担当職員が配置された。

昭和55年には府単費補助事業による「畑作営農実証ほ」が弥栄町、峰山町、久美浜町でそれぞれ2.0ha、1.5ha、1.2ha設置されるとともに、同年、府知事の出席を得て関係住民670名の参加による「丹後地域国営農地開発事業推進大会」が開催され、事業の早期採択と着手を要望する決議が採択された。

翌昭和56年4月に丹後東部地区の全体実施設計地区としての採択、引き続いて昭和57年4月に丹後西部地区が同様に採択され、昭和59年4月25日に丹後東部地区、昭和60年5月10日に丹後西部地区のそれぞれの土地改良事業計画が確定し事業が着手されることとなった。

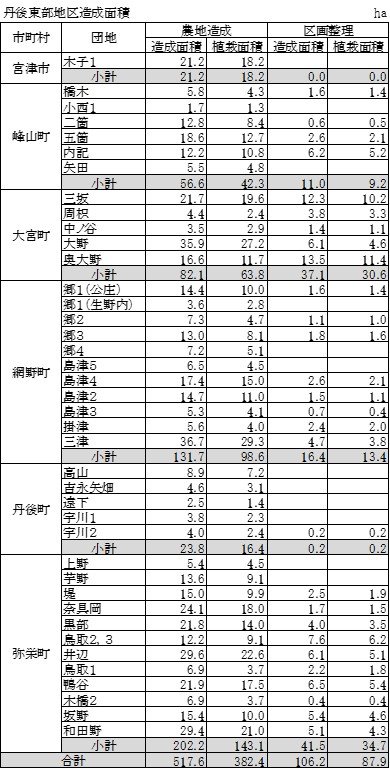

4.丹後東部地区事業計画

4.1 事業計画の概要

丹後東部地区は、宮津市、京丹後市(旧峰山町、旧大宮町、旧網野町、旧丹後町、旧弥栄町)の2市にまたがる地域である。

古くから織物産業と中小河川沿いに広がる小規模な稲作農業を基盤産業としていたが、本事業により比較的なだらかな山林・原野を農地造成するとともに、併せて水田の区画整理を一体的に実施し農業経営の安定と地域農業の振興に寄与する計画とされた。

4.1.1 当初の事業計画

当初事業計画は昭和58年度に決定され、82団地、1,700ha(普通畑1,023ha、樹園地677ha)の農地造成と併せて隣接する51団地、197haの区画整理を一体的に実施し、宇川水系須川に須川(すがわ)ダムを築造してかんがい用水の確保を図るとともに、用水路、導水路を整備することとしていた。

水源施設は2井堰と貯水池であり、主要水源となる須川ダムは有効貯水量4,500千m3、最大取水量1.016m3/sであり、7,990mの須川導水路(φ900)、幹線・支線用水路及び揚水機によってかんがいする計画であった。また、道路計画としては幹線道路、支線道路A、支線道路B併せて、91路線、約120㎞の計画としていた。

工期は、昭和58年度~平成4年度(10カ年)、総事業費は462億円(昭和57年単価)としていた。

4.1.2 事業計画の見直し(計画変更)

4.1.2.1 計画見直しの必要性と経緯

事業着手後、農業及び社会情勢の変化による投資意欲の減退、他事業関連要因等による受益面積の大幅な減少が生じ、これらに伴い必然的に関連する水源及びかんがい施設の見直しが必要となった。

農地造成は82団地1,700haから40団地541ha(普通畑496ha、樹園地45ha)、区画整理も197haから106haに見直し、かんがい方法もスプリンクラー及び畝間かんがいから、節水型のマイクロかんがい方法へ変更した。これにより主水源であった須川ダムを取りやめ、団地ごとまたは数団地単位の個別分散水源(渓流取水、井戸)に変更するとともに、道路計画についても見直しを行う事業計画変更を行った。

大幅な開発規模の縮小、主水源である須川ダムから個別分散水源に変更するなど、大きな計画の見直しであったことから関係機関との協議、受益農家への説明などを何度も重ね、事業着手後17年目となる平成11年5月26日に事業変更計画が確定された(丹後西部地区も同日に確定した)。

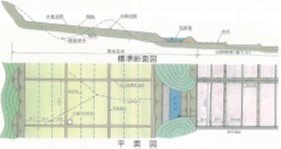

4.1.2.2 変更計画の概要

【事業別面積】

【工 期】 昭和58年度~平成14年度(20カ年)

【総事業費】 435億円(平成8年度単価) 43,567百万円(決算ベース)

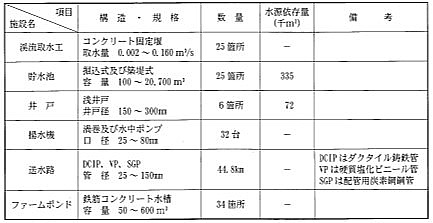

【主要工事】

・農地造成 40団地 517.6ha(事業完了時点)

・区画整理 28団地 106.2ha(事業完了時点)

(注)平成11年時点の計画面積と完了時点の確定面積とは若干の差異があります

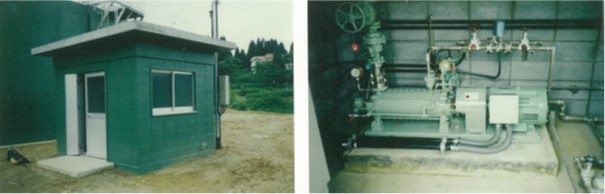

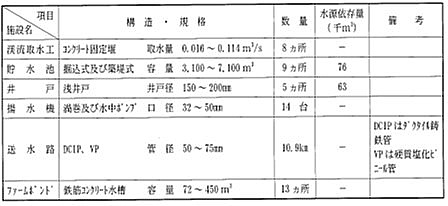

・水源施設

・道路施設 幹線道路 5路線 17,429m

支線道路A 14路線 18,325m

支線道路B 19路線 12,417m / 計 48,171m

5.丹後西部地区事業計画

5.1 事業計画の概要

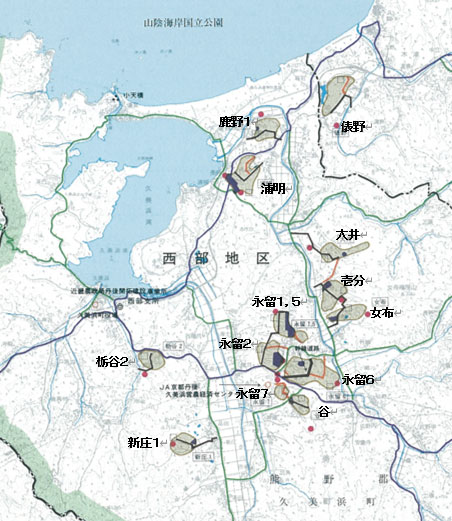

丹後西部地区は、丹後半島西北部に位置する京丹後市(旧竹野郡網野町、旧熊野郡久美浜町)の旧2町にまたがる丘陵地帯であり、山林・原野・水田が複雑に混在し農業基盤の整備が立ち遅れていたが、本事業により山林・原野を農地造成するとともに、併せて水田の区画整理を一体的に実施し、農業経営の安定と地域農業の振興に寄与する計画とされた。

5.1.1 当初の事業計画

当初事業計画は昭和59年度に決定され、24団地、452ha(普通畑221ha、樹園地231ha)の農地造成と併せて隣接する16団地、21haの区画整理を一体的に実施し、俵野(たわらの)ダム(有効貯水量1,000千m3、最大取水量0.255m3/s)を築造してかんがい用水の確保を図るとともに、揚水機、用水路、ファームポンドを整備する計画であった。また、道路計画としては幹線道路、支線道路A、支線道路B併せて、28路線、約30kmの計画としていた。

工期は、昭和59年度~平成5年度(10カ年)、総事業費は130億円(昭和58年単価)としていた。

5.1.2 事業計画の見直し(計画変更)

5.1.2.1 計画見直しの必要性と経緯

丹後東部地区と同様に、事業着手後、農業及び社会情勢の変化による投資意欲の減退、関連事業要因等による受益面積の大幅な減少が生じ、これらに伴い必然的に関連する水源及びかんがい施設の見直しが必要となった。

農地造成は24団地452haから13団地176ha(普通畑92ha、樹園地84ha)、一方、区画整理は21haから28haに見直し、かんがい方法もスプリンクラー及び畝間かんがいから、節水型のマイクロかんがい方法へ変更した。これにより水源を俵野ダムから団地ごとまたは数団地単位の個別分散水源(渓流取水、井戸)に変更するとともに、道路計画についても見直しを行う事業計画変更を行った。

関係機関との協議、受益農家への説明などを何度も重ね、事業着手後16年目となる平成11年5月26日に丹後東部地区と同じく事業変更計画が確定された。

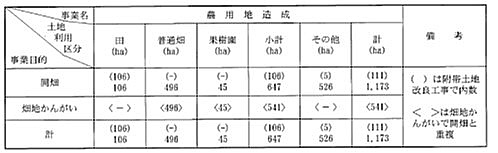

5.1.2.2 変更計画の概要

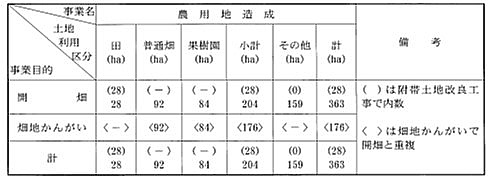

【事業別面積】

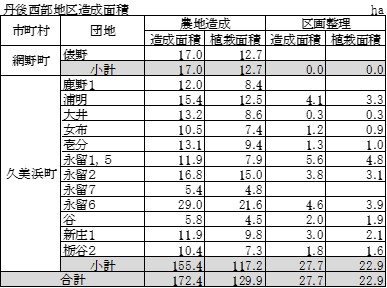

【工 期】 昭和59年度~平成12年度(17カ年)

【総事業費】 126億円(平成8年度単価) 12,665百万円(決算ベース)

【主要工事】

・農地造成 13団地 172.4ha(事業完了時点)

・区画整理 10団地 27.7ha(事業完了時点)

(注)平成11年時点の計画面積と完了時点の確定面積とは若干の差異があります

・水源施設

・道路施設 幹線道路 1路線 1,031m

支線道路A 9路線 10,968m

支線道路B 8路線 4,745m / 計 16,744m

6.造成農地の土地利用形態

造成された農地の土地利用としては、自己増反はわずかで、個人間の権利設定及び農用地利用増進法に基づく権利設定(京都府農業開発公社による転貸方式、その他)が主であり、完了時点(平成14年12月)では、丹後東部、丹後西部あわせた植栽面積512haの内、自己増反は18.2ha(4%)、個人間の権利設定は149.7ha(29%)、京都府農業開発公社による転貸方式313.4ha(61%)、その他の権利設定が30.8ha(6%)となっていた。

これは本地区の特徴的な土地利用方法で、土地所有者から農業開発公社へは原則10年で貸し出され、営農者は小作料を毎年支払い公社から借りるシステムであり、意欲のある営農者の経営規模拡大、農地の集団化を図ることができた。

現在は、一部自己増反団地を除き、ほぼ農地中間管理機構を通じた営農者への貸出しとなっており、新規就農、法人・企業の新規参入の後押しにもなっている。

7.現在の営農取組状況等

7.1 畑作物を中心とした新しい農業経営の確立

国営事業完了から約20年、多くの関係者、入植農家の努力により、様々な作物が各団地で栽培されており、畑作物を中心とした新しい農業経営が確立された。

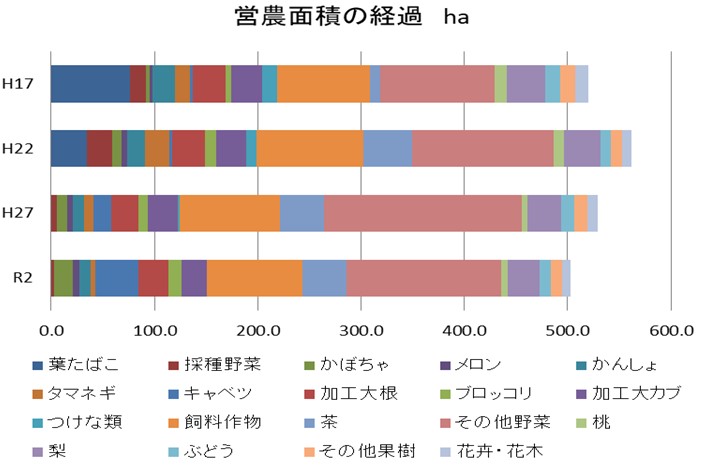

令和2年度の実績において、国営開発農地における主な栽培作物として最も多いのは葉菜類・根菜類であり、キャベツ、ニンジン、カボチャ、ブロッコリー、タマネギ等が約170ha、次いで梨、ぶどう、桃等の果樹で約60ha、加工野菜として大根、大カブ等が約57ha、茶が約43ha、花き・施設野菜が約27haとなっており、販売額としては約9億円となっている(飼料作物、緑肥、自家菜園は除く、全体延べ栽培面積361ha)。

7.2 中核的担い手育成の取組、企業参入等

京都府では、丹後国営開発農地のスケールメリットをいかした大規模野菜生産を実践できる中核的担い手を育成するために、国営開発農地において2年間の実践的な研修を行う「丹後農業実践型学舎」を平成25年度から令和元年度まで6期にわたって開設していた。専門スタッフや京都府の農業技術職員等による生産から加工・流通・販売までの実践的な研修のほか、農業経営に関する座学等、就農に必要な知識と技術等をしっかりと身につけることを目的とした。研修後は、研修した農地でそのまま就農できる制度となっており、現在27名の卒舎生が国営開発農地の中核的担い手として営農されている(京都府HPより)。

また、農業法人や企業参入による営農形態も徐々に増えてきており、令和2年12月現在で29法人、約118haの農地において営農がなされている。この中では食品加工場の設立等に伴い、企業自身や企業との契約による加工野菜の栽培等、多様な販売ルートが広がりつつある。

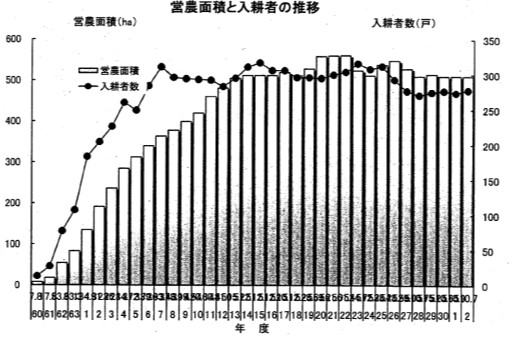

延べ営農面積は近年500ha程度で推移しており、土地利用率は概ね100%前後となっている。

入耕者数は徐々に増加してきている法人を含め、令和2年現在で278戸(内法人は29)となっている。

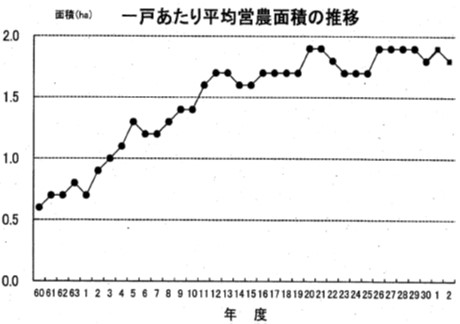

事業進捗に伴い大規模化が進み、近年では1.8~1.9ha/戸で推移してきている。

事業完了当時は多く栽培された葉たばこは無くなり、現在ではキャベツ、カボチャ、ブロッコリー、茶などの栽培が増加してきているが、その他にもいろいろな作物の取組がなされている。

引用文献

1.「丹後開拓建設事業誌」 近畿農政局丹後開拓建設事業所

2.「京丹後市の歴史」第7版 京丹後市教育委員会(令和4年3月発行)

3.「令和2年度丹後国営農地営農総括データ表」 京都府丹後農業改良普及センター

4.「2020農業センサス」

2024年6月4日公開