1.はじめに

1)大和平野の地形と状況

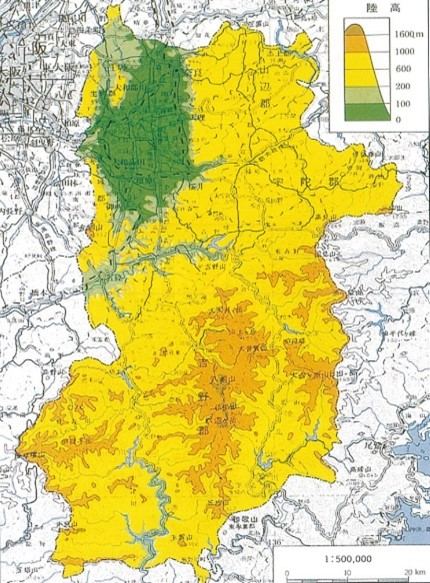

大和平野は大和盆地ともいい、奈良県北部にあり、北は緩やかな佐保丘陵、西側は生駒山や金剛山が南北にはしり、東部から南にかけて大和高原(笠置山系)龍門宇陀山地の、標高500m~1,000m前後の山々に囲まれた、沖積層からなる海抜40m~60mの平坦部である。

平野部の大きさは東西約16km、南北約30kmの面積約300km2と淡路島の約半分の大きさであり、地域面積は奈良県の約20%、人口は約80%を占めている。

2)大和平野の河川

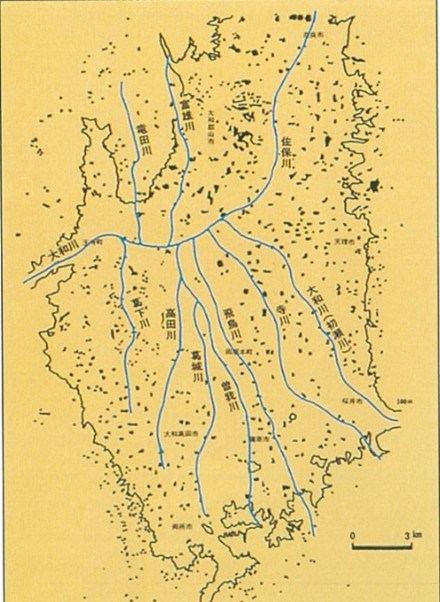

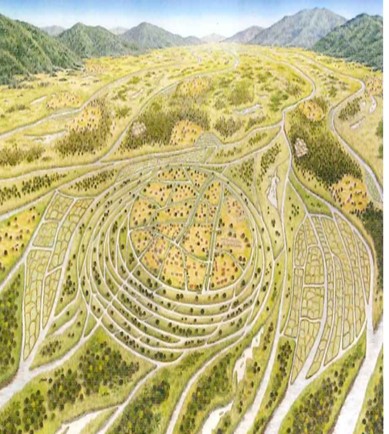

周囲が山地と丘陵に囲まれているため、四方から流れ出る飛鳥川や曽我川、佐保川といった多数の小支流が葉脈状を呈し、平野中央部にある王寺町付近で合流して大和川となり、大阪府の河内平野を経て大阪湾へ注ぐ唯一の主要河川となっている。

大和川流域には森林地帯がなく、山地が浅いうえ地形的に急峻で流路は短く、上流部は急こう配であるのに対し、中下流部は緩勾配で土砂が堆積し天井川をなしている。

そのため平時は渇水となり干害を招き、降雨時は出水が激しくしばしば水害を起こしてきた。なお、太古には大和川が完全に排水の役目を果たすまで大和平野は湖であった。

3)大和平野の気候

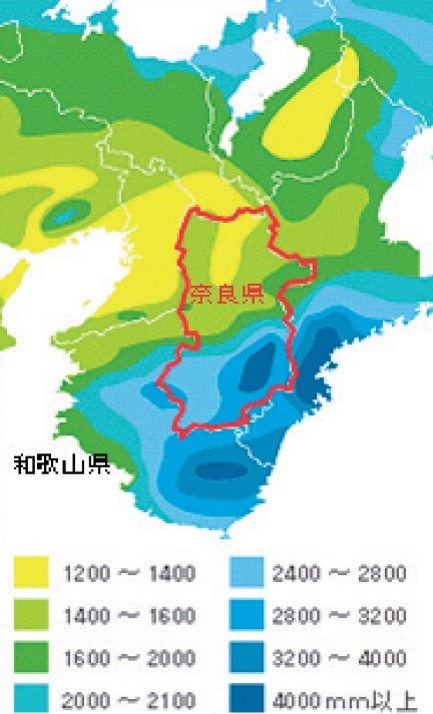

年間を通じ温暖で雨の少ない瀬戸内型気候に属しており、年間平均降水量は約1,300mm※1で、我が国の年間平均降水量約1,700mm※2を大きく下回っている。

「大和豊年米食わず」は、大和平野に古くから伝わる諺で、大和平野に適量の雨が降り、米が豊作になった年は、他の地域では雨が多すぎて凶作になるということを表している。

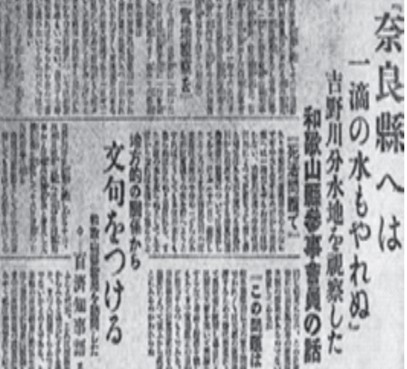

一方、大和平野に導水する吉野川※3の水源地は、年間降水量2,000mm~4,000mmと我が国の多雨地帯の一つであり、特に大台ケ原を中心とする一帯は年間降水量4,000mmをこえ、昭和13年には7,744mmを記録している。このように奈良県は北部と南部で極端な寡雨地帯と多雨地帯が同居している。

※1:気象庁データ「奈良市1981~2010年 1,316mm」

※2:国土交通省水資源部(平成23年度版日本の水資源)「1976~2005年 1,690mm」

※3:吉野川は奈良県から和歌山県にまたがる1級河川で、河川法上は「紀の川」と表記されるが、奈良県では古くから「吉野川」と呼ばれている。

2.大和平野の地域開発の歴史

1)古代日本の国づくり

大和平野の南東部には、大和三山と呼ばれている標高200mに満たない畝傍山・香具山・耳成山があり、三山に囲まれ飛鳥川を避けて三山鎮護思想のもと、694年藤原京が造営された。その前後に成立した飛鳥京や平城京も大和平野に築かれ、古くから日本の政治・文化の中心地として栄えてきた。

古墳時代の終わる6世紀から、平城京へ遷都する「飛鳥・藤原」時代の約100年間は、中国や朝鮮半島との交流をとおして、国際情勢を深め思想・文化や律令(法律)、建築土木技術を学び、天皇を頂点にした中央集権体制の「日本」という国づくりが始められた。

その国家統治の手段となったのは仏教であり、それまで続けてきた権力の象徴であった巨大な前方後円墳の造営をやめ政治と儀式を行う宮殿をつくり、豪族の氏守や国家鎮護のために仏教寺院が建立された。

2)水に関する遺跡

明日香村では水に関係した亀形石造物、狂心の渠(たぶれごころのみぞ)、日本で初めて作られた水時計が設置された飛鳥水落遺跡(あすかみずおちいせき)など多くの遺跡が発見されている。飛鳥京跡苑池遺跡(あすかきょうあとえんちいせき)では、水を貯めた南池と北池、その間の渡り堤、水路、柱建物・塀が見つかり、南北約280m、東西約100mとなる日本初の本格的な宮廷庭園とされている。湧き水があったからこそ宮殿を建て隣接して饗宴の場を造ったとも考えられている。水に対する意識が高く、水を扱う技術が発達して護岸や石溝、石造物など石を自在に操る大陸からの伝来技術は、その後のため池築造にも大きな影響を与えている。また、大和に多く残っている古墳や周濠の水は、防火用水や農業用水として現在も利用されている。

3)中世荘園の台頭

都が794年平安京に遷都してから、大和の国は貴族や有力寺院が競って荘園化し約300に分かれた。主に支配したのは、興福寺、東大寺、薬師寺、大安寺、西大寺、法隆寺、元興寺の「南都七大寺」と呼ばれる荘園勢力であった。荘園間の土地争いは絶えることはなく、中でも東大寺と興福寺による土地争いは、江戸時代に入っても続いた。今に残る伝統行事である「若草山の山焼き」は、両寺の境界線を巡る争いにより、奈良奉行が関係者の立ち合いで山を焼いて境界線を曖昧にしたのが始まりといわれている。

4)環濠集落の形成

大和平野では、唐古遺跡※4のような弥生中期の環濠集落も有るが、多くは乱世に入った中世に形成される。全国的に武士が台頭し荘園にも支配が及ぶようになる下で、大和平野では武士の介入はあまり見られなかった。これは、古くから都として発展し広く開発されたことや、神社・寺院の勢力がまだ強く、新たに武士が入る余地がなかったと考えられる。このことは、戦乱の時代に入り住民自ら集落を守る意識へとつながり、周りを水濠で囲んだ環濠集落が各地に形成された。この濠は用・排水を溜めるものでもあり、現在も集落内水路や農地へ続く水路は、形を変えつつ住民の生活を支え続けている。

※4:唐古遺跡は直径約600mの円形で、村の周囲に多重の濠をもつ近畿最大の環濠集落である。発掘調査により集落構造や木製農耕具等の出土により、弥生時代において稲作が生業とされていたことが初めて証明された。

3.大和平野の農業の歴史

1)古代の農業

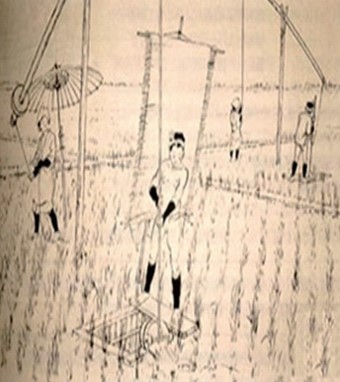

古代の農業は温暖多湿な自然条件に最も適応した水稲を中心に発展してきた。水稲の我が国への伝来は、縄文時代後期とされ、大和平野の地形条件は古代の稲作には非常に適しており、小さな渓流沿いに勾配が大きい谷地が数多くあり、原始的な水路を引くだけでも水田が造れ、その下に排水を利用した水田を更に造れ、川周辺の土地を占有することで大きな力をつけた。また、雨が少ない分だけ日照時間は多くなり、作物はよく育つなど、大和平野は大変有利な土地だった。

そのことは、唐古遺跡により1,700年前には大陸から道具や高度な技術が伝えられ、堰や水路等によるかんがい水田であったことが確認されている。

2)中世の農業

人口の増加に伴い開発の容易な地域より逐次開墾が行われ、7~8世紀では、条里制にのっとり河川や道路を伴う大規模な地形改変が発生した。耕地の規格化は、水田の増加とかんがいも仕組みやすくなり農業生産の発展と安定に大きく寄与した。

平安時代の大和平野では、貴族や有力寺院が分散している自らの所領に水を引き入れるため、集落単位で小規模な取水堰を多く設け、複雑なものになっていった。この間、およそ水が得られるところは水田として開き、これらの地域の河川開発は限界近くまで進んだ。

3)近世の農業

農村から成長した小領主や新興武士勢力により、次第に旧中世勢力は弱体化され、支配が強化されていった。この間、城下町が出来、農業技術や商品経済の発達により、これまでの貢納や自給を目的とした農業から、二毛作による商品作物生産へ転換が図られた。二毛作化は水需要の増加を促した。

しかし、水源確保が二毛作の進展に間に合わなくなり、いくつかの水田には米を作らない犠牲田を設けて水不足に対応した。その犠牲田の有効活用が田畑輪換農法であり、2~3年周期で稲作に戻した。

田畑輪換では綿作が広く普及され、江戸時代の間、二毛作や田畑輪換により大和平野の農業は著しく発展を遂げ、水田の約1/3が輪換畑であったといわれる。

明治に入り外国から安価な綿が輸入されるようになり、綿作が衰退し徐々に稲作が増えてくると、用水不足が発生し、再び水源となるため池築造が始まった。

4.大和平野の農業用水の歴史

1)大和平野のため池

古墳時代(4~5世紀)には、大規模な古墳築造に見られる技術力と労働力を背景に、治水やかんがい技術も一段と進歩した。日本書紀や古事記には、この頃、大和平野で剣池をはじめ多数のため池を築造されたことが記されており、大和政権が政権基盤の維持としてかんがい事業に積極的であったことをうかがわせる。

大和平野の特徴である、条理地割に沿った四方に堤防を有した皿池が多くなるのは江戸時代からである。奈良県の記録では、小規模のものを合わせると軽く1万を超えている。※5これらのため池の内、築造年が明らかな1,621ヶ所のため池では、江戸時代は約82%、明治以降11%となっている。大正・昭和には、白川・倉橋及び斑鳩ため池など近代技術による大規模なため池が築造されてきたが、水不足の解決にはまだ遠いものであった。

※5:奈良県のため池数については、昭和28年度には全国で5番目に多く、13,798ヶ所のため池があったと記録されている。(資料:統計から知る奈良「奈良県広報広聴課」)

2)「吉野川分水」事業

江戸時代初期からくすぶり続けてきた吉野川分水は、幕末から明治にかけて民間人による計画が何度も上がっては潰れた。さらに大正から昭和にかけての経済恐慌を背景として急激に加熱した。1915年(大正4)に奈良県により「吉野川分水計画」調査が始まり、分水論争の先駆けになった。

この第一次分水計画は、下流和歌山県の強い反対で頓挫し、第二次計画(1924年)は財政危機により見送りになり、第三次計画(1941年)も下流関係者の反対で不首尾に終わる。しかし、分水論争において、下流地域の歴史に名高い暴れ川による洪水被害と同時に厳しい水不足の実態も知ることになり、水不足の解消を盛り込んだ計画でなければ実現は不可能であるとの認識に達した。

こうした経緯を経て、戦後の国土復興と食糧増産が急務となるなか、治水や電力発電も含んだ国家的な事業計画となり、昭和25年(1950年)に「十津川・紀の川総合開発事業」が取りまとめられた。

この事業により、三百年続いた大和平野の悲願、そして治水や農業用水の不足解消の紀伊平野の夢が同時にかない、水問題の歴史に終止符を打つことができた。

3)変わらぬ厳しい水の使い方

大和平野のため池や水路は、農村風景に溶け込み自然の一部のようなたたずまいを示しているが、これまで述べたように多くの先人たちの膨大な時間と労力を投じて、作り守ってきた貴重な資産である。

吉野川分水の実現により、これらの施設を利用して農業用水が安定供給され水不足は大きく解消された。集落間の農業用水の格差緩和や従来の水の使う順番や時間、取水ルールなど用水確保のための労力の軽減が図られ、水路敷料の緩和あるいは廃止が進んだ。しかしながら、昔から「月夜でも稲がやける」といわれてきた土壌条件の厳しい地域では、現在でも番水の水利慣行が継承されて、限られた水を効率よく大事に使用している。また、複数の浅井戸である補助水源を残して水不足に備えているところもある。

5.大和平野地域の農業

大和平野は古くから農業の中心地域であり、大都市近郊の優位性を活かし、高品質で新鮮、安全な付加価値の高い農産物が生産され、京阪神市場へ供給されている。

吉野川分水の実現により、稲作の安定や品質向上と併せ、ほうれん草、イチゴ、シクラメンをはじめ施設を利用した収益性の高い作物の導入など自由な営農の選択が可能となり、新規就農者の参入も認められている。また、露地野菜もネギ、小松菜など多様な生産が行われ、地域の特産野菜としてナスや里芋などが定着している。さらに生け花に用いられる二輪菊は日本一の生産量を誇っている。

6.国営大和平野総合農地防災事業の概要

1)事業の目的

大和平野は年間降水量が極めて少ないため、古くから数多くのため池が築造されている。これらのため池は、築造後相当の年数を経過して、堤体からの漏水や堤防幅の不足、ため池を空にする底樋からの漏水や埋没も見られ、決壊による災害発生の危険性を抱えていた。また、ため池周辺の開発に伴い、増加した洪水量を安全に流下できない洪水吐きの断面不足や施設の老朽化も生じていた。

このため、吉野川分水を通じて関連を有している貯水量1,000m3以上で緊急性が高いため池について、改修整備することにより決壊を防止して、農業生産の維持や農業経営の安定を図り、併せて、一般住宅や公共施設を被災から守り国土の保全を図るものである。

2)事業の概要

| ・関係市町村 |

14市町村

奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、御所市、 葛城市(旧新庄町、旧當麻町)、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、 明日香村、広陵町 |

| ・改修ため池 | 105箇所 |

| ・主要工事 | 堤体工、取水・底樋工、洪水吐工、浚渫工、護岸工、水路工 |

| ・工事期間 | 平成5年度~平成18年度(14か年) |

3)事業による災害防止以外の効用

この事業は緊急性の高いため池を改修整備することで、災害を未然に防止しため池施設の働きを回復することを目的としているが、防災以外にも多様な効果が見られる。

(ア)大和の歴史風土に適応して

ため池は大和平野の風景に欠くことのできないものであり、事業地区内には自然公園区域、風致・風土保存区域や遺跡指定等の規制区域が全域に存在している。

この歴史的文化遺産や美しい景観を保ち、ため池の持つ能力を発揮するために、浮島やヨシ植栽帯、親水階段の設置、自然石の護岸や擬木柵、堤体舗装など景観に配慮した工法が採用された。

景観に配慮した改修により、現在も豊かな歴史や自然環境に溶け込み、草刈りをはじめ、案内や解説板の設置も行われ、地域の憩いの場として多くの住民に利用され、全国からも来訪者を招いている。

(イ)地域の歴史遺産の調査・保存

ため池周辺には数多くの遺跡地が分布しており、改修においては文化財調査や保全を実施して工事が進められた。特に堤体周辺には遺構が残置されている場合が多く、数年に亘って発掘調査を実施した池もあり、堤体刃金土の土取り場も含めて、幾多の重要な発見がなされた。新聞では、「薄らぐ卑弥呼の墓説」、「最古のふいご羽口」、「正倉院の倭櫃」、「古代の封緘石印」、「兵舎跡10棟確認」などの記事が紙上を賑わし現地説明会も開催された。

その出土品や報告書、概報等は国・県の研究所及び市町教育委員会において、地域の貴重な歴史遺産として記録・保存されている。

(ウ)ため池を地域住民と活かす

ため池周辺の開発や混住化が進み、災害対策と併せて安全対策、ゴミ投棄や水質の悪化などの問題が生じてきた。また、管理者の減少や高齢化による日常管理の困難から、ため池の取り扱いも地域住民から懸念されていた。

ため池改修を契機に、町内の関係者(自治会、老人会、子供会、改良区等)が、ため池の伝承や子供広場の確保等地域要望を持ち寄り、ため池を地域の共通資産として活用し、将来にわたり健全に維持管理していく体制作りが進んだ。

このような地域住民参加型の取り組みは、多くのため池で行われ、住民が連携してため池と共に住みよい地域作りにつながっている。

(エ)新技術の開発

ため池の改修に当たっては、発生残土のリサイクルに役立ち残土量の減少とコストの縮減を図る観点から、池内の堆積土を有効利用する新しい工法が開発された。

従来は、堆積土は堤体用土には使用できないため良い土を外部から搬入するが、堆積土改良プラントを配置して含水比や細粒土・有機質含有量等の条件を定め、固化材や気泡等との混合により堤体盛土材として再利用する技術を数年にわたり研究し開発した。

この技術により防災対策を多様なため池環境下でもより推進できる条件が整備された。

7.おわりに

農業を取り巻く状況は、農家数の減少や高齢化など厳しい環境下にあるが、改修されたため池は、吉野川分水からも補給され農業用水の水源として利用されている。近年の気候変動による豪雨の頻発、激甚化においても、適正に管理され、決壊被害は発生せず地域の安全と農業の維持がなされている。また、ため池管理者の8割以上が「決壊への不安が解消された」、「安全性が改善された」との認識を示しており、住民の安全と安心に大きく貢献している。さらに、豪雨時に一時的に洪水を貯留して、下流への流出を抑制する流域治水の取り組みも行われている。そのほか、消防水利の指定を受け地域の防火用水としての機能、池面に太陽光発電設備を設置して地球環境保護への貢献、金魚の養魚池など多様な活用も図られている。

この事業により、ため池が地域住民の親水や散策、子供たちの環境学習の場などの共通資産として、住民による維持管理が次世代に継続されることが、地域の農業・農村の発展の礎になるものと期待されている。

引用文献

1.大和平野土地改良区五十周年史

2.国営総合農地防災事業大和平野地区事業誌(近畿農政局大和平野農地防災事業所)

3.十津川・紀の川二期事業誌(近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所)

4.奈良県立橿原考古学研究所飛鳥京跡苑地第15次調査

(利用に当たっては奈良県立橿原考古学研究所の許諾が必要)

参考文献

1.吉野川分水史(奈良県)

2.国営総合農地防災事業大和平野地区「事後評価書」

2024年10月31日公開

(出典:大和平野土地改良区五十周年史)