1.筑後川下流地域の概況

筑後川下流地域を含む佐賀、筑後、熊本平野は有明海に面し、北は背振山を中心とする筑紫山地、西は多良岳、雲仙岳、東は阿蘇山、南は九州山地と四方を山に囲まれている。筑後川左岸側の筑後平野は筑後川、矢部川の沖積作用を受けたデルタ地帯であり、右岸側の佐賀平野は筑後川、嘉瀬川、六角川の沖積作用の影響を受け、更に両平野は干拓事業の影響も大きく受けて生成された。

筑後川は、その源を熊本県阿蘇郡南小国町の阿蘇外輪山に発し、山岳地帯を流下して大分県日田市に至り、玖珠川と合流し夜明峡谷を経て、佐田川や小石原川などを合わせ肥沃な筑後・佐賀平野を貫流して有明海に注いでいる。

筑後川の流域は、熊本、大分、福岡、佐賀の4県にまたがり、流域面積2,860km2、幹川流路延長143kmの九州第一の大河で、筑紫次郎の別名を持っている。

2.筑後川下流域の水の歴史

(1)有明海沿岸の宿命

筑後川は坂東太郎の利根川、四国三郎の吉野川と並んで日本三大暴れ川の一つである。河状係数(*1)は約110であり、利根川の79、淀川の35に比べて大きく、流況の不安定な河川である。江戸時代初期までは、筑間川や千歳川などと呼ばれていた。室町時代に「一夜川」という呼称が見える。「川の流域は地味肥沃で農耕最適の地ながらも、降雨後の土地は一夜にして荒涼たる土地に変貌するから」との意味らしい。筑後川の下流域は極端に平たんで広大な平野である。大雨に見舞われたら川が氾濫する。更にもう一つの宿命があった。それは台風の常襲地帯であることだ。

筑後川下流の船頭の間で、筑後川には上流が2つあると言われてきた。源流の阿蘇、九重山方面も上流なら、海側の有明海も上流であると。有明海からの流れが、筑後川の河口から約25㎞まで遡るのである。

筑後川は阿蘇山の火山灰を大量に含む山からの土砂を有明海に運び込む。有明海に次第に広大な干潟が形成されていく。形成された干潟面積は188km2(約1万9千ha)、無論、国内最大である。

有明海沿岸の農民たちは、古くからこの干潟を農地(水田)にしてきた。干拓である。古くからこの地では、「一世代に一干拓」あるいは「50年に一干拓」と言われてきた。干拓は100年に約1㎞ずつ海にせり出しているという。

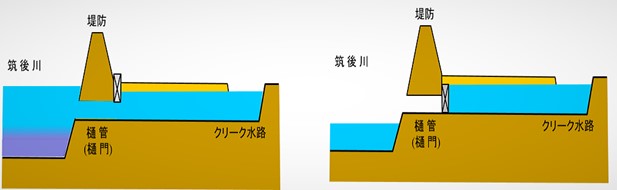

干拓で形成された平たんな平野で、江戸時代の農民はどうして水田に水を引くことができたか。筑後川に海水が遡上した場合、海水は比重が重くて沈むので、その上部の淡水だけを引いてクリークに貯水する。この地方独特のもので、これをアオ(淡水)取水と呼んでいる。

干拓地では、勾配を持たないので田の排水をどうするか、取水したアオをどこかにためるか、用水路として、排水路として、貯水池の機能を持つ水路が必要であった。クリークはこれらの機能を併せ持つべく考え出された農民の偉大な遺産と言うべきものであろう。

*1:最大流量÷最小流量(平成6年~15年のデータ)

(2)近世筑後川水利開発の歴史

(2-1)筑後川下流域左岸(福岡県)

江戸時代に筑後川下流域左岸の利水や治水を見ると、天正15年(1587年)、南筑後を領した立花宗茂がかんがいを目的とする人工河川・花宗川(川の名前は宗茂に由来)の開発に着手しているが、関ヶ原の戦いで西軍についたため改易の憂き目にあった。代わって翌年、筑後32万石の大名として柳川に入った田中吉政がこの花宗川の工事を引き継いだ。田中吉政は有明海沿岸32㎞におよぶ潮止め堤防を築き、湿地や干潟を干拓し水田化した。これが干拓堤防「慶長本土居(けいちょうほんどい)」である。

筑後平野の南部に位置する矢部川は流路延長61㎞、流域面積647km2の一級河川であり、この地方では筑後川に次ぐ大きさの川である。田中吉政は矢部川流域の花宗川、山ノ井川改修、太田川の開削などの治水・利水事業も行っている。元和(げんな)6年(1620年)、跡継ぎがなかった2代藩主忠政が改易されると、旧田中領は柳川藩と久留米藩に分割された。そのとき矢部川が両藩の藩境となった。矢部川の水利を争い両藩が作った、“川の上流と下流を結ぶだけという不思議な水路”矢部川の廻水路(かいすいろ)を巡る久留米藩と柳川藩との“仁義なき戦い”は我が国利水史上唯一のものであろう。

筑後川・矢部川下流のクリーク地帯の開発を見てみると、筑後川は下流部では、土砂の堆積や洲の形成が激しかった。田中吉政は中洲の浮島、芦塚、道海島、大野島の開発を行った。有明海沿岸では柳川藩が石堤を用いて黒崎開200ha余りの干拓を行った。干拓地には、開(ひらき)という名前が付けられることが多く、柳川市の皿垣開、みやま市の黒崎開、大川市の紅粉屋開などの地名が残っている。

一方、矢部川下流域は土地の勾配が極めて緩く、洪水の常襲地帯であり、この地域の人たちは雨に対して極めて敏感であり、洪水対策として独特の排水慣行が続けられてきた。大雨のときにブロック単位で少しずつ洪水を引き受け、下流に一度に洪水が押し寄せないようにする仕組みである。例えば、柳川市の掘割(クリーク)では、橋のある所は堀の幅が狭まっている。大雨のときは一遍に流れずその橋の手前で止まり流れは滞るという仕組みである。こういう仕組みのことを地元では「もたせ」と呼んでいる。

明治・大正期の筑後川流域の農業水利の変化に、明治29年に導入された蒸気機関による揚水機がある。安武村・大善寺村・三潴村(いずれも現久留米市)では筑後川から直接揚水し、地区で最も標高の高い場所まで引き上げて、各水田までかんがいを行った。さらに大正期になると、電気かんがいが登場する。大正9年までに、電気かんがい水田面積は2,900haを超えている。クリーク地帯では、水田への水くみが踏車(ふみぐるま)から電気かんがいへと変貌していった。

(2-2)筑後川下流域右岸(佐賀県)

佐賀平野と白石平野を流れる主な河川は、嘉瀬川、佐賀江川、六角川である。嘉瀬川は背振山から流れ出て佐賀市、神埼市、小城市を通って有明海に流れこむ長さ57㎞、流域面積368㎞²の一級河川である。

江戸初期の佐賀藩は、利水・治水とも極めて危うい大地の大半を一人で解決した成富兵庫茂安(なりとみひょうごしげやす)という名の水土の天才を擁していた。成富兵庫茂安の業績の代表的なもの「石井樋(いしいび)」と「千栗土居(ちりくどい)(堤防)」がある。石井樋は、多布施川に土砂が流れ込むのを防ぐために流路を長くして流れを遅くし、土砂の混じらないきれいな上水のみを流す仕組みになっている。

千栗土居(堤防)は、筑後川の湾曲した箇所に造られている。堤防は二重にしてその間は約180mもあり、これを洪水の遊水地として、水勢を弱めて本堤の安全を図る、極めて巧妙な設計となっている。対岸の安武土居(堤防)は寛永年間に久留米藩が築いたもので、約4㎞の長さがあるが、強度的に千栗土居には勝てず、久留米藩ではよほど成富兵庫が憎かったのか、藩の記録には“鬼兵庫”と記されている。

明治期の佐賀平野では、蒸気機関を利用した機械かんがい、あるいは電気かんがい・排水など大きな変化があった。江戸時代には、クリークから水田への水をくみ上げるのに「樋(とい)」を使用していた。江戸中期に「踏車」が考案され作業効率は向上したが、炎天下での過酷な労働であることには変わりなかった。明治期に導入された水田へくみ上げる目的の蒸気機関を利用した機械かんがいは、クリーク地帯では大きすぎて向かなかった。1~2馬力の小型の電動ポンプで十分だった。

大正期になると、いよいよ電気かんがいが導入され、地域ごとに耕地整理組合を組織して事業が行われ、大正15年には約7,300haの水田に電気かんがい網を作り上げた。

昭和期の佐賀平野では、近代的な技術体系を持つ明治農法(多肥多収性品種の普及、金肥の増投、集約栽培法、乾田化と耕地整理事業)によって反収増がもたらされた。さらに、昭和10年前後、反収400㎏台にまで上昇し、全国一の収量を上げるなど、佐賀の農業は「佐賀段階」と呼ばれて全国の農村の指標となった。

筑後川の下流域は、川成及び海成によって干陸化された広大な水田地帯であるが、一般に山地の水源から遠く、河川取水も落差がないので難しく、用水に恵まれない所がある。

干潟が干陸化された場合、ミオ筋跡が流れ堀といわれる平野の中の幹線クリークとなり、用排水の幹線水路となる。造成されたクリークに用水確保のために、雨水、河川水、アオを一時的に貯留することにより用水不足を補ってきた。近世以降、利水有効利用の目的から潮の遡上を防ぐように流れ堀の末端付近に防潮樋管が造られている。稲作、生活の場が低平地に広がっていくに従って、用水を引き込むために流れ堀から貯水堀という支線クリークが掘られ、これらの掘割、クリークが網の目のように広がっている。このため、クリーク面積は平均で水田面積の約10%、多い地区では20%以上の所もある。

筑後川は地溝帯を流れる川であるため、平野中央の一番低いところを流れていて極めて利用の難しい川である。しかし、最大6mに達する有明海の干満の差が自然のポンプの役目をし、満潮時に遡上する潮汐(ちょうせき)に押し上げられた筑後川のアオと呼ばれる真水をクリーク網の末端から取り入れ利用されるようになった。このようにしてクリークとアオ取水が結びついたこの地域独特の取水形態を発達させてきた。

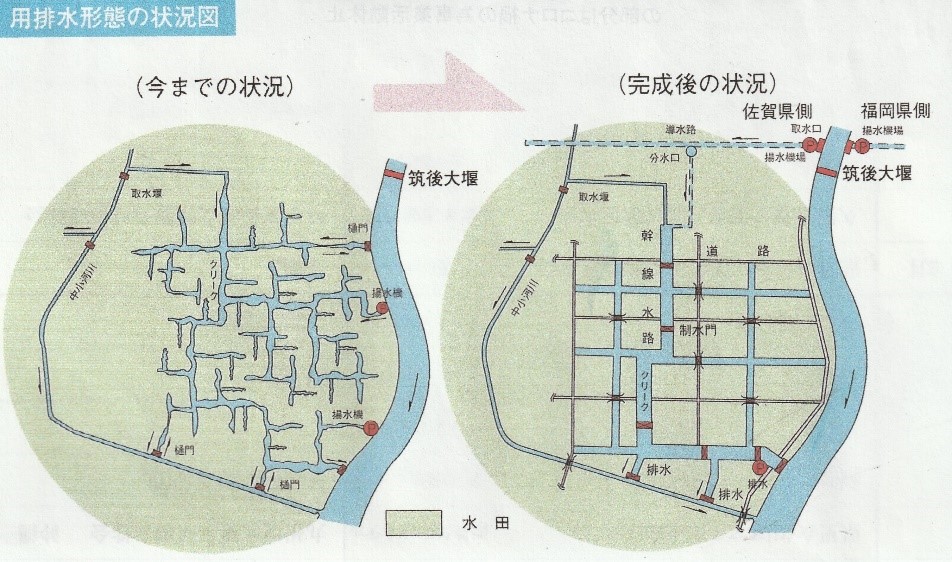

アオ取水のための施設は約200ケ所にも及び、その利用地域は約17,000haに達していた。アオ取水も筑後川本流の流量が減少し、水位が低下するとこきは思うように取水できず一部で用水不足を来していた。このアオは、福岡県側では主にポンプによる取水が行われ、佐賀県側では樋門による取水が多く行われていた。取水された水は、いったんクリークに貯水され必要に応じてかんがいされる。しかし、アオ取水には、塩分の混入する危険にさらされ、渇水時の取水が困難となり取水の安定性に乏しく、一時貯留用のクリークの確保に大面積の貴重な水田を犠牲にするなどの欠点もあった。

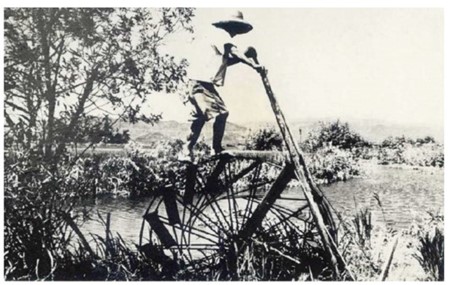

大正期以前、ほ場より低いクリークからの揚水は、長い間人力で行わざるを得ず非常に重労働であった。このようなクリーク農業の特徴を理解するため、クリークに関わりを持つ労働習俗等を参考までに下記に示す。

①うち桶

クリークからの揚水に古くから使用された器具で、打ち樋、汲み桶、なげつるべ、振りつるべなどとも言われている。桶の両端に各二本の綱をつけ、二人が両岸に立って綱を持ち、田んぼへ水をくみ上げる方式である。使用については、古文書に「甚だ骨の折れる業なり」という記述があり苦労がしのばれる。

②踏車

踏車は、宝暦・安永年間(1751~1780年頃)に広まったようであるが、この導入によってかんがい作業は、能率が高まり、労働もはるかに軽減されるようになった。しかし、真夏の炎天下の作業であり、精神的にも肉体的にも大きな苦痛であった。

③泥(ゴミ)揚げ

田の地力を回復するための肥料獲得と堀の貯水力・円滑な水流維持とを目的として行われてきた。

④川水くみ

クリーク地帯では普通、浅井戸の水は有機分が多く、飲料には適さないのが多い。飲料水として筑後川から「アオ」をくんで用いる風習が生まれた。

大正時代に、いよいよこのクリーク地帯にも小型電気ポンプによる揚水が始まると、栽培技術の進歩もあって、高生産力が実現した。

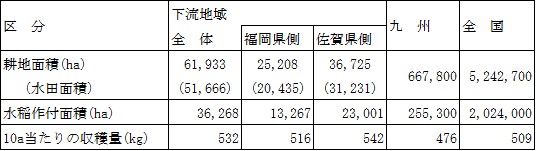

3.地域の農業

筑後川下流地域は九州一の水田面積を有する典型的な稲作地帯であり、耕地利用率も高く、転作、裏作作物の作付けも多い。

①筑後川下流地域の耕地面積及び水稲の作付面積・収穫量

②主要作物の収穫量

4.事業に至る経緯と沿革

佐賀平野・筑後平野の農業はクリークとともに発展してきた。肥沃な土壌と用水源としてのクリークとポンプの普及により、反当たり収量では日本でも高収益を上げる地域として位置づけられてきた。しかし、昭和30年以降における我が国経済の成長発展に伴い、農業政策の転換が迫られ、農業生産の合理化・経営の近代化・構造改善等農業経営の基本的問題に広く寄与することに重点が置かれるようになった。既に昭和35年から国・県で農業水利等の実態調査、将来の農業開発を目標とした調査が進められていた。昭和38年には、区画整理事業を中心にかんがい排水事業等を総合的に実施する、ほ場整備事業が創設された。昭和39年4月には、九州農政局筑後川水系農業水利調査事務所が福岡県久留米市に開設され、水系内の農業開発についての構想策定に取り組まれていたが、この構想は筑後川総合開発計画の中に取り込まれていった。

①筑後川下流土地改良の構想

ほ場整備に併せた用排水系統の再編成を実施するに当たり、約200ケ所に及ぶアオ取水施設を現況のまま利用することは、ほ場管理上極めて非合理的である。このため、抜本的対策としてアオ取水の合理化を図り、瀬ノ下地点で合口することが最善策と考え現計画が取り入れられた。

一方、網の目のように存在するクリークは、佐賀平野・筑後平野の農業の発展に大きく貢献してきたことから、用排水系統の再編に併せてクリークが持つ従前の機能を確保しつつ改善を加えることを目的としたクリーク統廃合の構想が取り入れられることになった。

また、機械化農業の導入に備えるため、クリーク水位を1m下げて乾田化を図ることも、織り込まれている。

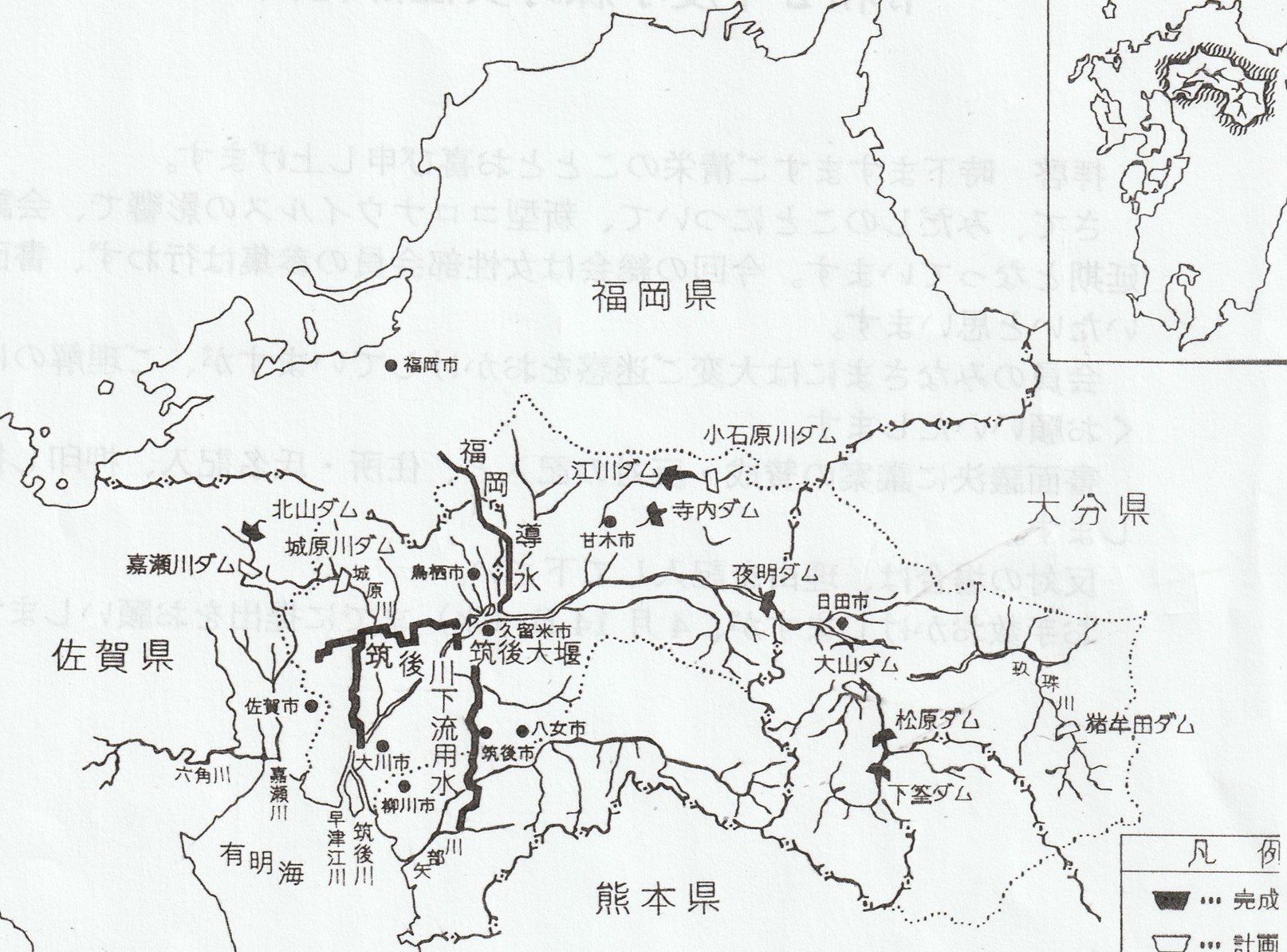

②筑後川水系総合開発との関連

筑後大堰は、九州地方開発推進協議会で筑後川合口用水案として提唱され、昭和39年度に農林省によって、農業開発を主眼点とした「瀬ノ下合口計画」の概要が作成された。昭和40年度から経済企画庁で水資源開発基本計画調査が実施されることになり、農業用水、上工水を組み入れた多目的事業として立案された。さらに、昭和41年7月に上鶴床固めが災害を受けたことから、合口堰に上鶴床固めの代替機能も含めることになった。

一方、筑後川流域の関係市町村で構成された筑後川流域利水対策協議会(筑水協)は、筑後川水系開発に当たっては、①流域優先、②既得権益の尊重を掲げ、農業開発事業として耳納山麓、筑後中流、筑後川下流地域開発を強力に促進することで臨み、昭和56年1月の筑後川総合開発計画の中にそれぞれの地域の新規開発量が盛り込まれることになった。

③筑後川下流地区調査の開始

農林省は、福岡県・佐賀県及び筑水協の強い要請を受け、事業計画を取りまとめるため、筑後川下流地区調査を昭和45年度から実施し、筑後川下流域のアオ利用地域、矢部川流域、嘉瀬川流域、白石平野の関係市町村54,000haの農地について、土地改良事業を行うべく調査が開始された。

④筑後川下流地区全体実施設計から工事着手

昭和47年度から地区調査の完了とともに、全体実施設計に取り組むことになり、昭和51年度から国営筑後川下流土地改良事業として着工することになった。

⑤筑後川下流用水の公団承継

国営筑後川下流土地改良事業は、昭和55年3月に事業計画変更を行い、一般会計筑後川下流地区、特別会計筑後川下流白石地区、水資源開発公団筑後川下流用水事業に分割して事業の促進を図り、事業効果の早期発現を期することとなった。昭和56年に水資源開発公団(*2)に承継された筑後川下流用水事業は、筑後川下流土地改良事業の基幹となる取水施設及び導水路等を整備するものである。総事業費は337億円をもって公団事業として承継された。

*2:水資源開発公団は現在の独立行政法人水資源機構

5.事業概要

5.事業概要

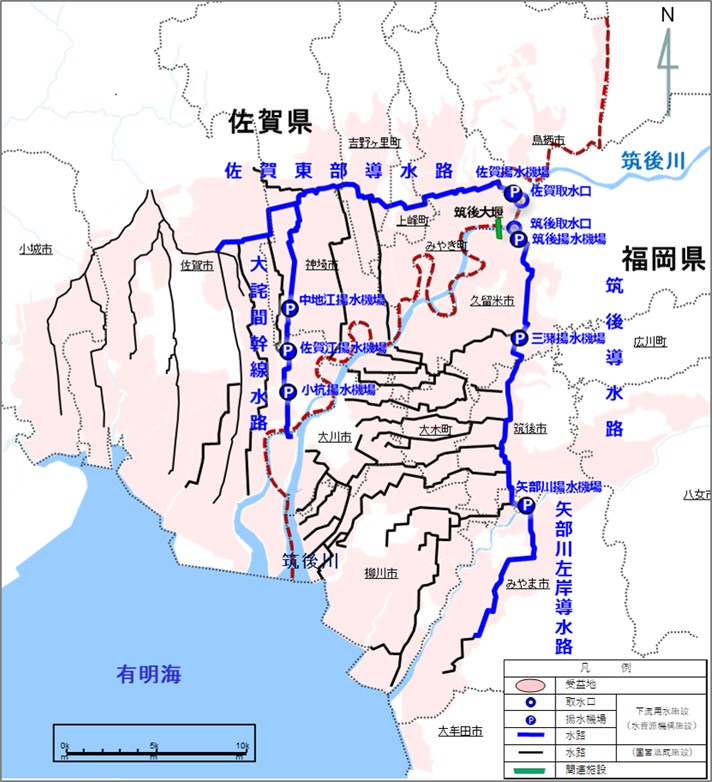

(1)事業名

事業名:水資源開発公団「筑後川下流用水事業」

(2)事業の目的

本事業は、福岡県・佐賀県の筑後川下流地区約34,770haの農地に筑後川から導水することにより、別途実施中の国営筑後川下流土地改良事業、県営ほ場整備事業等とあいまって、地区内に散在するクリークの統廃合による大規模な用排水系統の再編成、アオ取水の合理化、用水不足の解消を図るとともに、農業の近代化、農業経営の合理化を図るものである。

(3)受益面積

①受益面積 約34,770ha(筑後川左岸側約15,030ha、筑後川右岸側約19,740ha)

②関係市町 11市4町

・福岡県(7市1町)

久留米市(旧城島町、旧三瀦町を含む)、大牟田市、柳川市(旧大和町、旧三橋町を含む)、

八女市、筑後市、大川市、みやま市(旧瀬高町、旧山川町、旧高田町)、大木町

・佐賀県(4市3町)

佐賀市(旧諸富町、旧川副町、旧東与賀町、旧久保田町、旧大和町を含む)、

鳥栖市、神埼市(旧神埼町、旧千代田町)、小城市(旧小城町、旧三日月町、旧牛津町、旧芦刈町)、

吉野ヶ里町(旧三田川町、旧東背振村)、みやき町(旧中原町、旧北茂安町、旧三根町)、上峰町

(4)事業期間

着手 昭和56年度(昭和56年10月、水資源開発公団へ事業承継)

完了 平成9年度(平成10年3月)

(5)事業費

102,200百万円

(6)主要工事

筑後大堰上流の湛水(たんすい)域左岸及び右岸の取水施設、筑後平野、佐賀平野を横断する導水施設(筑後川左岸側=筑後導水路、矢部川左岸導水路、筑後川右岸側=佐賀東部導水路)及び国営級の1用排兼用幹線水路(大詫間幹線水路)などを建設した。

計画最大取水量は次の通り。

・筑後取水口(筑後川左岸側)…… 13.54m3/s

・佐賀取水口(筑後川右岸側)…… 18.60m3/s

①筑後導水路系

取水口、筑後揚水機場、筑後吐水槽、筑後導水路上流部(L=6.04km)、三潴揚水機場、吐水槽、筑後導水路下流部(L=10.67km)、矢部川揚水機場、吐水槽、矢部川左岸導水路(L=11.14km)

②佐賀東部導水路系

取水口、佐賀揚水機場、吐水槽、佐賀東部導水路(L=21.39km)、城原調整水槽

③大詫間幹線水路系

大詫間幹線水路(上流管水路L=2.1km、クリーク水路L=9.3km、下流管水路L=2.7km)、中地江揚水機場、佐賀江揚水機場、小杭揚水機場

④合口堰

別途事業により建設された筑後大堰

6.事業の特徴

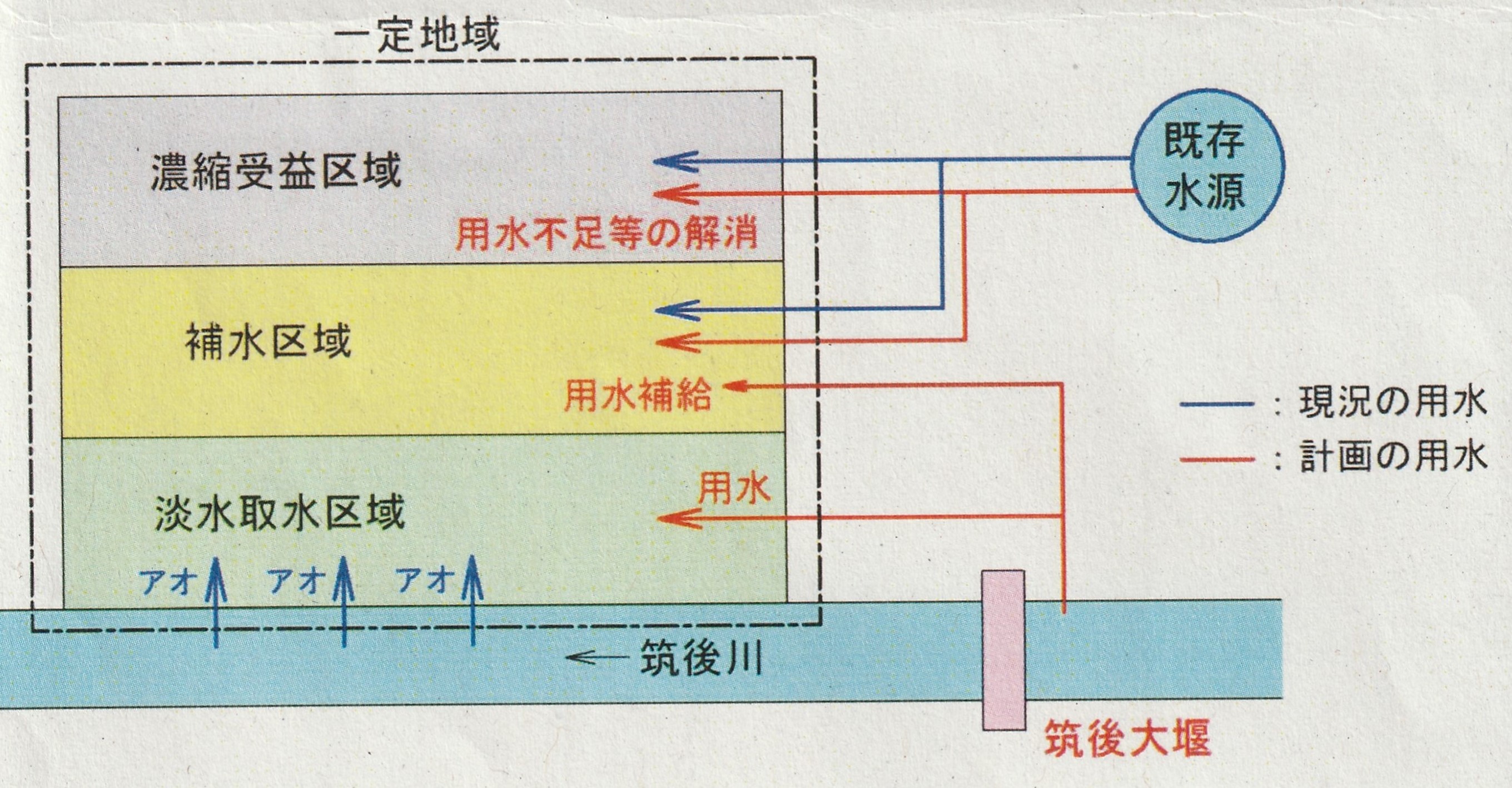

(1)水利計画上の特徴

①濃縮受益

本事業の一定地域には、地域内に堰やため池の水がかかる地区とアオ取水の地区からなる受益地がある。用水計画において、一定地域内のうち新設した水路から分水した水が直接かからない区域がある。その他の区域に新規水源の用水補給を行うことにより、当該全地域の用水不足及び水利上の制約が解消できる場合、新規水源の用水補給を行う区域以外の区域を濃縮受益区域という。

②合口取水

アオ取水の取水口(192ケ所)を筑後大堰湛水(たんすい)域から取水(2ケ所)するよう統合した。

③クリークの用排水路・貯留機能

事業計画の水源計画ではクリークへの依存量を見込んでいて、クリークに貯留した水を利用することを前提に地域の農業用水を確保している。

④クリークの整備とほ場整備の一体的整理統合

不規則に分布しているクリークを統廃合し、用排兼用水路として利用度を高め、幹線クリークは国営事業で整備し、支線クリークは県営ほ場整備事業等で整備してきた。

(2)施工上の特徴

①歴史的資源への配慮

埋蔵文化財包蔵地の調査に基づいて、開削工法から推進工法に変更した箇所がある。

7.事業実施の効果

①安定した農業経営基盤の確保

不規則な状態で散在していたクリークを、ほ場整備と一体的に整理統合し、用排水系統を再編することで、大型農業機械の導入が進み、農業労働時間と生産コストが大幅に減少した。

②安定した農業用水の確保

潮汐(せき)等に左右される不安定なアオ(淡水)取水や、流量の乏しい中小河川から、筑後大堰や嘉瀬川ダムに水源転換し、安定した農業用水が確保されるようになった。

③豊かな農産物の提供

安定した農業用水や農業経営基盤が確保され、多種多様な農作物も生産されるようになり、消費者のニーズに応じた新鮮な農産物が提供されるようになった。

④地域の利便性の向上

クリークをほ場整備と一体的に整備することにより、道路の新設や拡幅、河川の直線化等が行われ、地域の利便性や安全性が向上した。

引用文献

1.国営かんがい排水事業筑後川下流地区事業誌 平成31年3月

2.国営かんがい排水事業筑後川下流地区完工記念「筑後川下流事業のあゆみ」平成31年3月

3.「筑後川水利・序章」国営筑後川下流土地改良事業完工記念誌【佐賀県編】平成31年3月

4.「筑後川水利・序章」国営筑後川下流土地改良事業完工記念誌【福岡県編】平成31年3月

5.九州地方整備局筑後川河川事務所「筑後川大百科」

6.久留米市教育委員会所蔵文化財写真

7.水資源開発公団「筑後川下流用水工事誌」平成10年3月

8.水資源機構筑後川局事業概要「筑後川」、「筑後川下流用水事業」

9.水資源機構筑後川下流総合管理所提供写真及び図

10.1990年(平成2年)農業センサス

2024年6月4日公開

(出典:水資源機構筑後川局事業概要

「筑後川」)