1.肝属(きもつき)地域の概況

2.肝属地域の農業と地域の歴史

3.シラス台地とサツマイモ

4.農業用水の開発の歴史

5.事業発足の経緯

6.肝属中部農業水利事業の概要

7.事業実施の効果

8.活力ある地域を目指して

1.肝属(きもつき)地域の概況

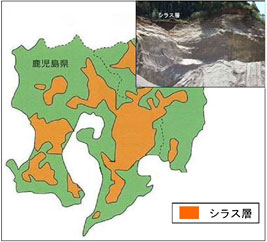

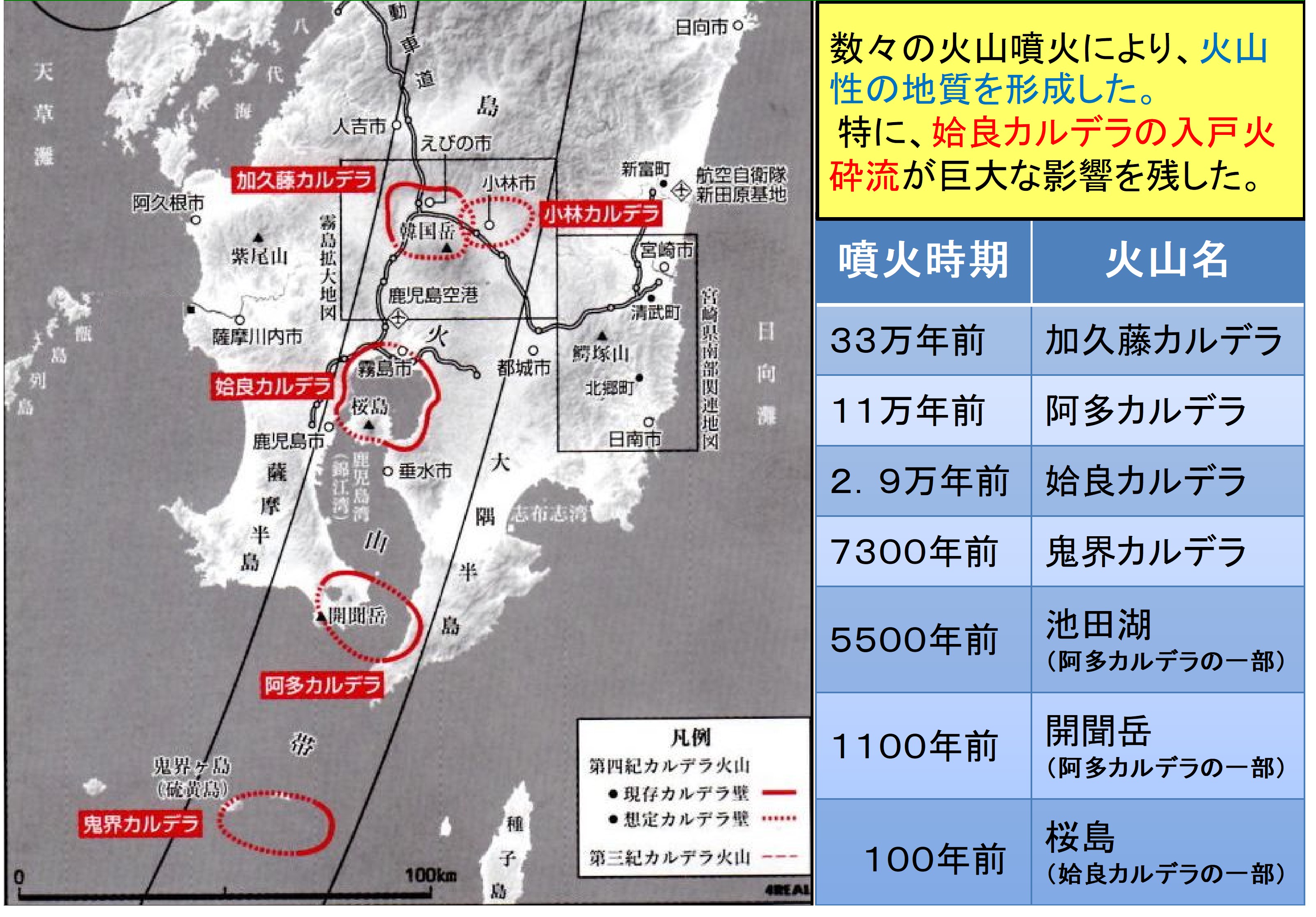

九州の南端に位置する鹿児島県は、九州本土に属する薩摩、大隅(おおすみ)の2つの半島が主要部をなし、県中央部を南北に霧島火山帯と呼ばれる霧島、桜島、開聞岳、硫黄島(いおうじま)、口永良部島(くちのえらぶじま)、中之島、諏訪之瀬島の11の活火山が連なっており、火山噴出物であるシラスが県本土の面積の約50%に分布しており、鹿児島湾周辺で厚さ数十mから200m程度の シラス台地を形成している。

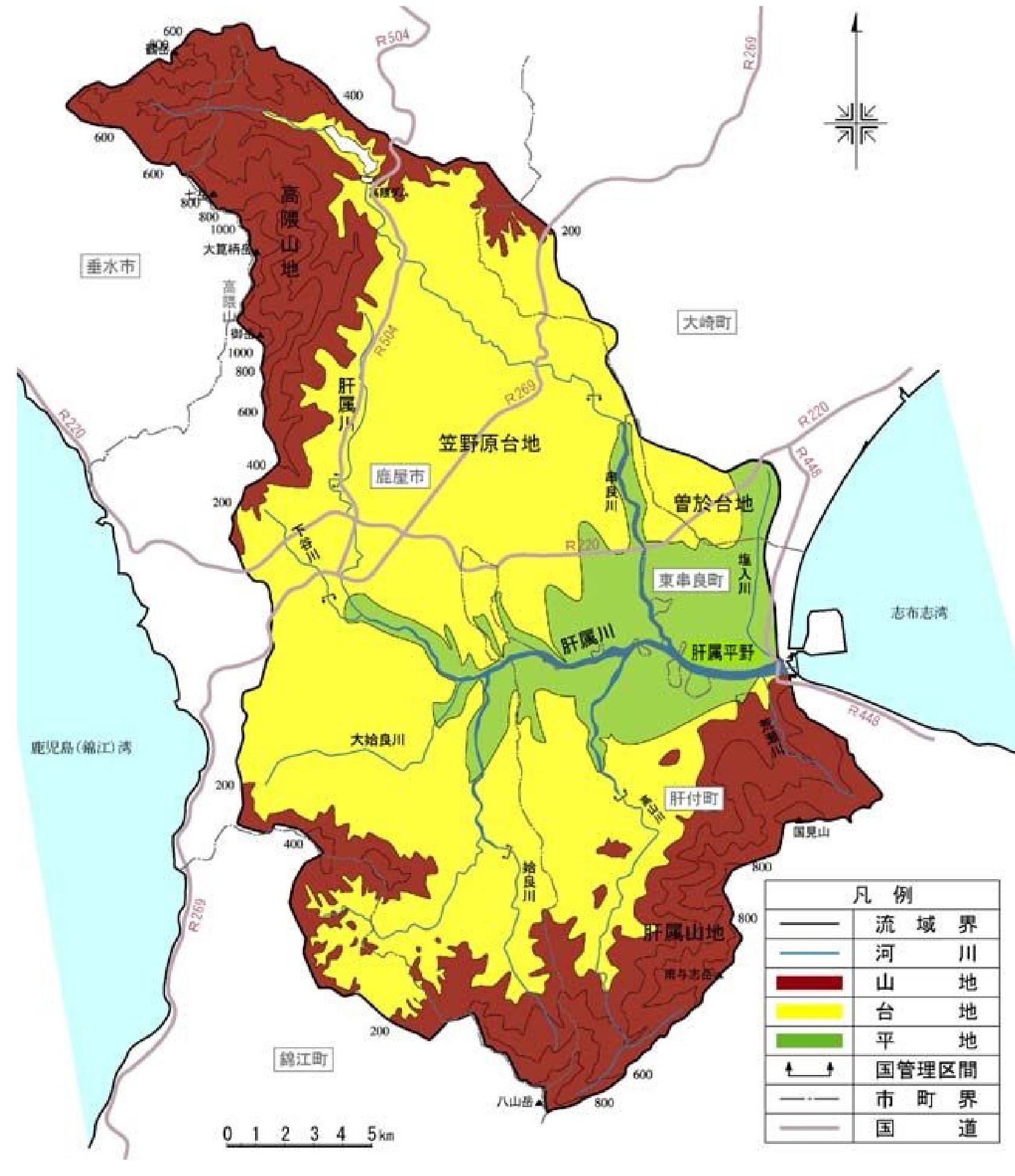

肝属地域は鹿児島県の東側にある大隅半島の中央部に位置し、その中程を一級河川の肝属川が流れている。

肝属川の両岸の周辺部には、河川によって運ばれた土砂の堆積によって形成された低平地が広がり、その両側にはシラス台地が形成されている。

このシラス台地は、桜島の降灰により形成されたものと誤解される場合が多いが、実際は鹿児島県内のカルデラ大噴火によって発生した火砕流によって谷などが埋められ、平たんな台地が形成されたものである。

特に、今から2万9千年前に発生した姶良カルデラの大噴火は、本地域の地形に大きな影響を与えている。

一方、今から7,300年前に発生した種子島の西方沖に位置する鬼界(きかい)カルデラの大噴火は、日本で最も新しいカルデラ噴火で、この噴火で発生した火砕流はそれ自体が海水より比重が軽いため、海面上を進み、薩摩半島、大隅半島の中央部まで達した。

このように、本地域は何度もカルデラ噴火による火砕流に襲われ、そのたびにあらゆる生物は死滅したとされる。

鹿児島県は平野部が比較的少ないが、大隅半島の中央部は肝属川周辺の低平地やシラス台地が広く分布しており、比較的平たんな地形が広がっている。

シラスの性質によるシラス台地の地形の形成過程や集落の立地状況は、以下のようになっている。

①シラスは、水に弱く、流水により浸食されやすい。

②河川の水流が川底を浸食し、V字の深い谷を形成する。

③浸食を受けず、残された部分がシラス台地を形成する。

④シラス台地の地下水は深い所を流下し、台地の上からは使いにくい。

⑤シラス台地と河川の間(河岸段丘)に以下の理由から集落が立地する。

・台地裾(すそ)部で地下水が湧水している。

・河川近傍は河川水等により農業用水を確保して稲作が可能である。

・シラス台地自体が風よけになり、強風を受けない。ただし、シラス崖の崩落の危険性がある。

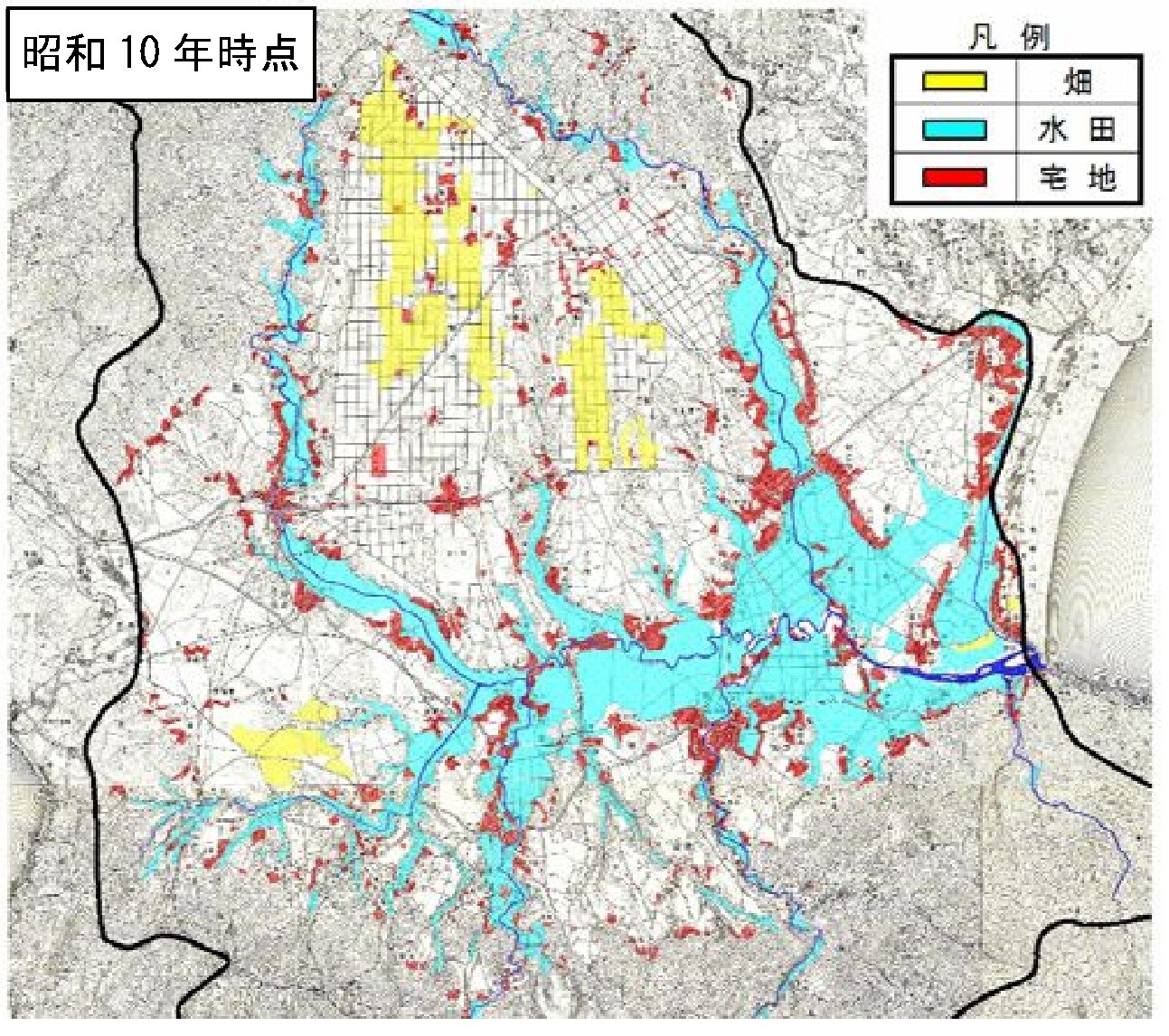

1935(昭和10)年の土地利用状況をみると、肝属川水系の低平地には水田が広がり、シラス台地の周辺に集落が点在していることがわかる。

また、シラス台地上の畑利用は農業用水の確保が難しいため、一部で実施されていることがわかる。

2.肝属地域の農業と地域の歴史

(1)弥生・飛鳥時代

弥生時代には、肝属川下流一帯は中国大陸より伝わった米作りが盛んに行われたことにより、多くの人が集まり、大きな集落を形成しており、南九州を代表する最も開けた地域の一つであった。

飛鳥時代には、米を税金の一つとして集めて力を蓄え、一日も早く統一した国を作ろうとしていた大和朝廷が農業の技術が進んで米作りが盛んな所を「屯倉(みやけ)」と呼ばれる直轄領として、直接治めるようになり、肝属川中流部にも「肝付屯倉」が置かれた。九州でも数少ない屯倉の一つで、当時、肝属川流域は注目の米どころであった。

(2)平安・鎌倉時代

平安時代の中頃、“国”の命令により、肝属川流域を治めることになったのは、肝付氏である。

古くから穀倉地帯として知られた土地を地盤に勢力を伸ばし、鎌倉時代には流域の広い範囲にわたり、30を超す城を築くほどの大豪族に成長し、その後、300年にわたり大隅半島を支配した。

鎌倉幕府が誕生し、貴族に代わって武士が国を治めるようになると、大隅半島にも新しい支配者として「地頭(じとう)」と呼ばれる役人がやってきた。それが島津氏である。地頭となった島津氏は少しずつ力をつけていき、1330年代以降、半島の支配をめぐって肝付氏との戦いに明け暮れることになった。

肝付氏と島津氏の争いは、1574年、島津氏が勝利し、それまで肝付氏が治めていた領地のほとんどを手に入れることになった。流域の新しい支配者となった島津氏は、鹿児島のほぼ全域を支配することで、その後、日本でも指折りの大名となっていった。

(3)江戸時代

江戸時代以前は、水田はシラス台地の周辺にある湿地地帯に限られ、台地の周辺の湧水などの水源に近い方から少しずつ開発が進められていた。

江戸時代初期、米作りの振興増産が奨励され、島津家第19代当主島津光久(みつひさ)の命により、治水工事、新田開発、地籍などの農政に力が注がれた。

薩摩藩は人口の少ない広大な原野を持つ大隅半島の開発に当たらせるため、人口過剰で耕地の少ない薩摩半島から大隅半島へ多くの人を強制的に移住させ、大隅半島での本格的な開田に着手した。

高山郷(こうやまごう)の地頭に宮之城(みやのじょう)島津家第4代図書久通(ずしょひさみち)が任命され、肝属川の支流である高山川に堰を設け、高山用水路やため池を完成させ、新富(しんとみ)、野崎の両村にわたり、石高2000石(200ha相当)の開田を成し遂げた。

工事は1661(寛文元)年に起工したが、永山井手(ながやまいで)の取入口から池之園に至る約10kmの予定地にはところどころに硬い岩盤があり、工事は困難を極め、ようやく1671(寛文11)年に完成した。およそ10年の歳月を要した大工事は、第一次産業が盛んな本地域にとってその基礎を築いた工事であったと言っても過言ではない。

一方、シラス台地の開発は、その後も江戸時代から先人のたゆまぬ努力が重ねられたが難航し、思うように進まず、明治・大正時代になっても開発された農地は台地の半分にも満たず、大正時代までは「水のない不毛の地」と呼ばれるほどであった。

3.シラス台地とサツマイモ

薩摩藩は農民から収穫した米の8割を年貢として納める「八公二民」と言われる高率の年貢を農民から取っていたとされる。農家は作った米のほとんどを取り上げられ、生きるためにはサツマイモを作らなければならなかった。

米と砂糖は藩財政の基礎とされ、サツマイモを利用しなければ藩財政は崩壊していたとされる。

サツマイモは、南九州では明治時代に至っても主食であった。江戸時代に全国的な飢饉(ききん)が起こっても餓死者が極めて少なかったことも事実であり、薩摩藩もサツマイモがあれば農民は餓死しないとの思いがあった。

当時のシラス台地の農業上の特徴として、以下のようなものが挙げられる。

①農地の土壌が火山噴出物でできており、無機質で施肥や土壌改良を行わない限り極めて非生産的な土地である。

②土壌は粒子が大きく、粒子間の間隙(かんげき)が大きいため、保水性が少なく、作物に水分供給ができないため、少しでも日照りが続けば作物は枯死(こし)する。

③シラス台地上の地下水位は低く、数十mにも及ぶ深井戸を掘らなければならず、水源の確保は非常に困難であった。

④低地との標高差が数十mあることから、シラス台地上は年間を通じて風が強く、台風通過後は陸稲(りくとう)やアワなどがなぎ倒されて収穫が皆無となる場合があった。

⑤高低差のあるシラス台地と低地開発地との行き来に膨大な労力を費やすことから、シラス台地上の農業を粗放化せざるを得なかった。

このように、不毛の地だったシラス台地では、干ばつに比較的強く、強風においても安定して収穫することができるなど、サツマイモは正に本地域にとってうってつけの作物だった。

4.農業用水の開発の歴史

農業用水の水源が極めて乏しい本地域では、数多くの先人たちが農業用水の開発に奔走した。

笠野原(かさのはら)台地は鹿児島県大隅半島の中央に位置し、広大な肝属平野の北西部を構成しており、鹿屋市と肝付町にまたがる南北16km、東西12kmに広がる総面積6,300haもある九州南部において最も広いシラス台地で、北から南へゆっくりと下りながら扇形に広がっている。

北部の高隈(たかくま)山地から流れ出した川がシラス台地の周辺を取り巻くように流れているが、台地上には川や湖沼などの水源がほとんどなく、川からも遠く水が得にくい高台にあるため、長い間荒れ地のままであった。

このような状況の中、1914(大正3)年1月、笠野原台地の北西約30kmに位置する桜島で起きた大正大噴火のために、多くの農地が冬の西風に乗って運ばれた火山灰の被害を受けて荒廃し、これをきっかけとして本格的な開発が始められた。

1919(大正8)年、鹿児島県が笠野原台地の開発を目指して、鹿屋に土地利用研究所(後の農事試験場鹿屋分場)を設けて、笠野原台地に適した作物や栽培方法の研究を進めた。

また、県会議員だった中原菊次郎らが中心となって、水道組合と耕地整理組合をつくり、1925(大正14)年には水道事業と耕地整理事業の認可にこぎ着けた。

水くみの重労働を除かないことには開拓は進まないと考え、何よりも飲料水を確保するのが先決だとし、まずは水道を引くことを第一とし、1925(大正14)年12月、水道工事に取り掛かった。

高隈川支流の牛牧(うしまき)川の上流から、山を越え、谷を渡して、笠野原台地で一番高い三角(みすみ)に設ける浄水池まで水を引き、それから鉄管で笠野原台地の各地に送水する計画であったが、全体的には平らな台地でも、山もあれば谷もあり、工事のほとんどは人力によって行われ、鉄管を運ぶのは並大抵の苦労ではなかった。

高隈山系の3ケ所の水源から取水し、三角の浄水池までが約6.5kmで、そこから配水幹線約35kmと引込線34kmで笠野原台地の各地に給水する計画であった。

配水幹線は、後で造られる予定の5本の幹線道路に沿って、地下に埋められ、1927(昭和2)年4月、最初の給水が行われた。

各地に設けられた水道栓が捻(ひね)られると、冷たい水が勢いよくほとばしり出た。「万歳!水がきた!」遠い川に水くみに行ったり、深い井戸から牛を使ってくみ上げたり、雨水をためたりする苦労から解放された。人々は、手を打って喜び合った。

上水道の完成の目途が立った1925(大正14)年から耕地の整理に取りかかり、約10年の歳月をかけ、1934(昭和9)年の初めに完成した。1区画を約3haに区切り、畑を整備するとともに、直線道路を縦横に通し、どの畑にも車が横付けできるようになった。

このようにして、現在の鹿屋市の碁盤の目のような区画が形成された。地元の人々はもちろん、鹿屋から遠いところからも移住者を呼び寄せ、1934(昭和9)年頃までに上水道施設や耕地整理、開拓の各事業が実施され、約6,000haの農地が開かれ、ようやく笠野原台地での農業生産が可能になり、新しい集落があちこちにできた。

しかし、台地の水は依然として足りず、畑に水をかけるすべもなく、2週間も晴天が続けば干ばつになり、雨乞いをするような状況であった。そのため、農作物は干ばつに強い作物(サツマイモ、ダイズ、アブラナ:シラス台地の三大作物)に限られるなど、不安定な農業を強いられるなど、畑を潤すための水はまだ不十分であった。しかも、笠野原台地の大部分の農地が開拓会社に買い占められて、土地は農民のものではなくなっていたが、太平洋戦争が終わった後の農地改革によって、農民の手に解放された。

第二次世界大戦が終わると、食料増産が国家的課題として掲げられ、笠野原台地に熱い視線が注がれた。

1947(昭和22)年、水さえあれば…。その強い気持ちから鹿児島県は、高隈川の上流にダムを造って水をため、そこから開水路やパイプライン、トンネルなどを使って水を引き、その水で笠野原台地の畑にかんがいをするという畑地かんがい事業を打ち出した。

1951(昭和26)年、農林省は調査を始め、翌年10月には、計画構想を発表し、その内容は串良川の上流に高さ47mの高隈(たかくま)ダムを造り、広さ140haの大きな湖を造って、そこから笠野原台地に水を引くというものであった。これにより、地域内外の方々への認識を深めることとなった。

1955(昭和30)年、国営笠野原畑地かんがい事業が採択されることになり、この事業は全国で国営畑地かんがい事業第1号地区として実施されることとなった。

1967(昭和42)年に高隈ダム(大隅湖)が完成し、畑ではスプリンクラーで水がまかれ、日照りが続いても水の心配をする必要がなくなった。大規模なかんがいが行われるようになってから野菜や飼料作物が栽培されるようになり、鹿児島県内有数の畑作・畜産地帯となっている。

透水性の大きいシラス台地でのダムを用いたかんがい技術は、干ばつに起因する不安定で生産性の低い鹿児島県の農業に活路を見いだした画期的な事業であった。

5.事業発足の経緯

5.事業発足の経緯

(1)南九州地域広域農業開発基本調査

南九州における大規模畑地かんがい事業開始の発端は、九州農政局計画部により、1969(昭和44)年に開始された南九州地域広域農業開発基本調査にまで遡る。南九州地域は、1969(昭和44)年に閣議決定された新全国総合開発計画(新全総)において、大規模畑作振興地域として位置づけられ、これを契機として本調査が着手された。

本調査の対象範囲は、宮崎県及び鹿児島県にまたがる7市40町1村、耕地面積112,500haで、その大部分は南九州に広く分布するシラス台地上に存在する。 広域農業開発基本調査では、宮崎県を5区分、鹿児島県を4区分にし、それぞれの地域別に開発構想が策定され、開発構想に肝属中部地区が位置づけられた。

(2)国営畑地帯水源整備事業の創設

畑地かんがい事業は畑作振興を目的として強力に推進すべきものであったが、この事業は水田を主な受益地とするものと異なり、ダムなどの水源開発工事が相対的に困難な地域で行われることが多いことや、かんがい施設自体が複雑であること等から、より多額の事業費を必要としていた。

特に、シラスのような火山性の噴出物などからなる特殊土壌地帯においては、地盤の特殊性からかんがい施設の安定性確保のための工事に更に多額の費用を要する一方、恵まれない自然条件のため、生産性が低く農家の経済的負担能力はぜい弱であり、このため、当該地域における畑地かんがい事業は円滑に推進されていない実情にあった。

このような状況に対応するため、1978年(昭和53)年、特殊土壌地帯で実施する畑地かんがいを主体とする国営事業について、国の負担率を高めた「国営畑地帯水源整備事業」という画期的な事業が創設された。

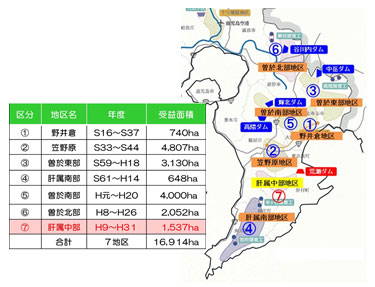

この事業の創設を契機として、南九州における国営の畑地かんがい事業が飛躍的に実施されるようになり、大隅半島では笠野原地区以降、曽於東部、肝属南部、曽於南部、曽於北部の4地区が着工した。

(3)肝属中部地区の状況

肝属地域の中部に当たる肝属川の南側のシラス台地上にある本地区では、依然として農業用水を十分に確保できない状況となっており、干ばつ等により農作物の被害を受け続けていた。

このため、本地区では、1983(昭和58)年に国営事業を実施するための地区調査が着手され、1989(平成元)年には、本地区において工事計画に関する設計を行い、事業着手後に事業費が著しく変動しない精度の事業費算定を行うための全体実施設計に着手した。

このような中、1994(平成6)年の全国的な大干ばつでは、本地区は6月下旬から7月中旬の28日間に雨が降らず、大きな農作物の被害を受け、農業用水の確保の重要性が再認識された。

6.肝属中部農業水利事業の概要

(1)肝属中部地区の農業の現状

シラス台地上では、地域の農業産出額の過半を占める畜産(肉用牛)を支える飼料作物を始め、かんしょ(サツマイモ)、野菜等を主体とした営農を展開している。

畑地はシラス台地上に分布し、かんがい施設が未整備なことや区画も一部不整形なことから、農業の生産性の向上が阻害されている。

(2)事業の目的

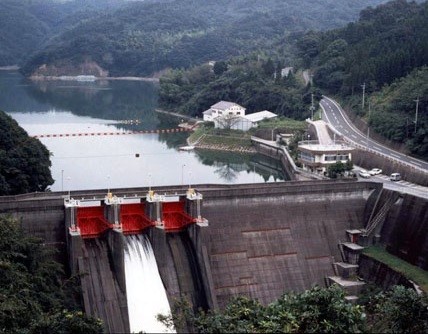

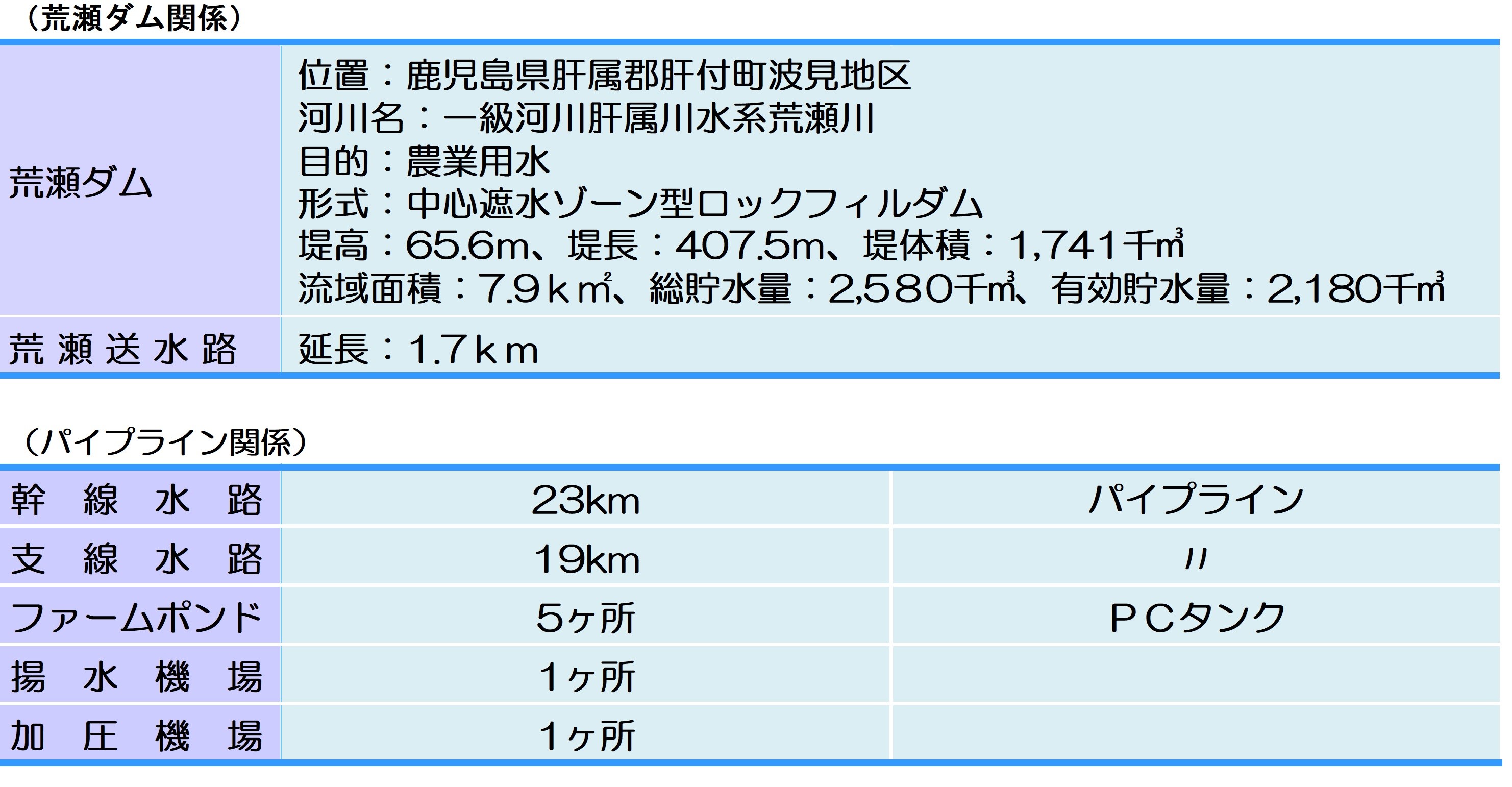

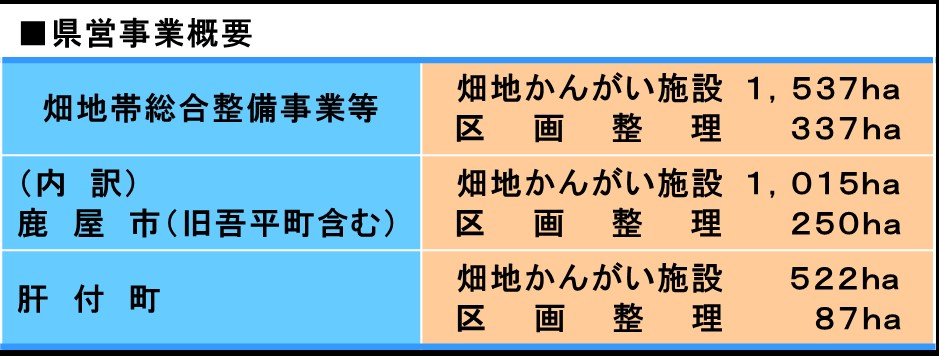

国営肝属中部土地改良事業により、畑地かんがい用水の水源として一級河川肝属川水系の荒瀬川に荒瀬ダムを建設し、鹿屋市及び肝属郡肝付町にまたがる畑地1,537haに農業用水を供給するため、主要幹線水路及び幹支線水路等を整備し、併せて関連事業により末端の畑地かんがい施設の整備や区画整理等の基盤整備を行い、計画的な水利用による農業の生産性の向上や農業経営の安定を図る。

(3)受益地域

関係市町村: 鹿児島県鹿屋市、肝付町

受益面積 : 1,537ha(普通畑1,462ha、果樹園15ha、茶園60ha)

(4)事業期間

1997(平成9)年度~2019(令和元)年度

(5)事業費

612億円

(6)事業計画

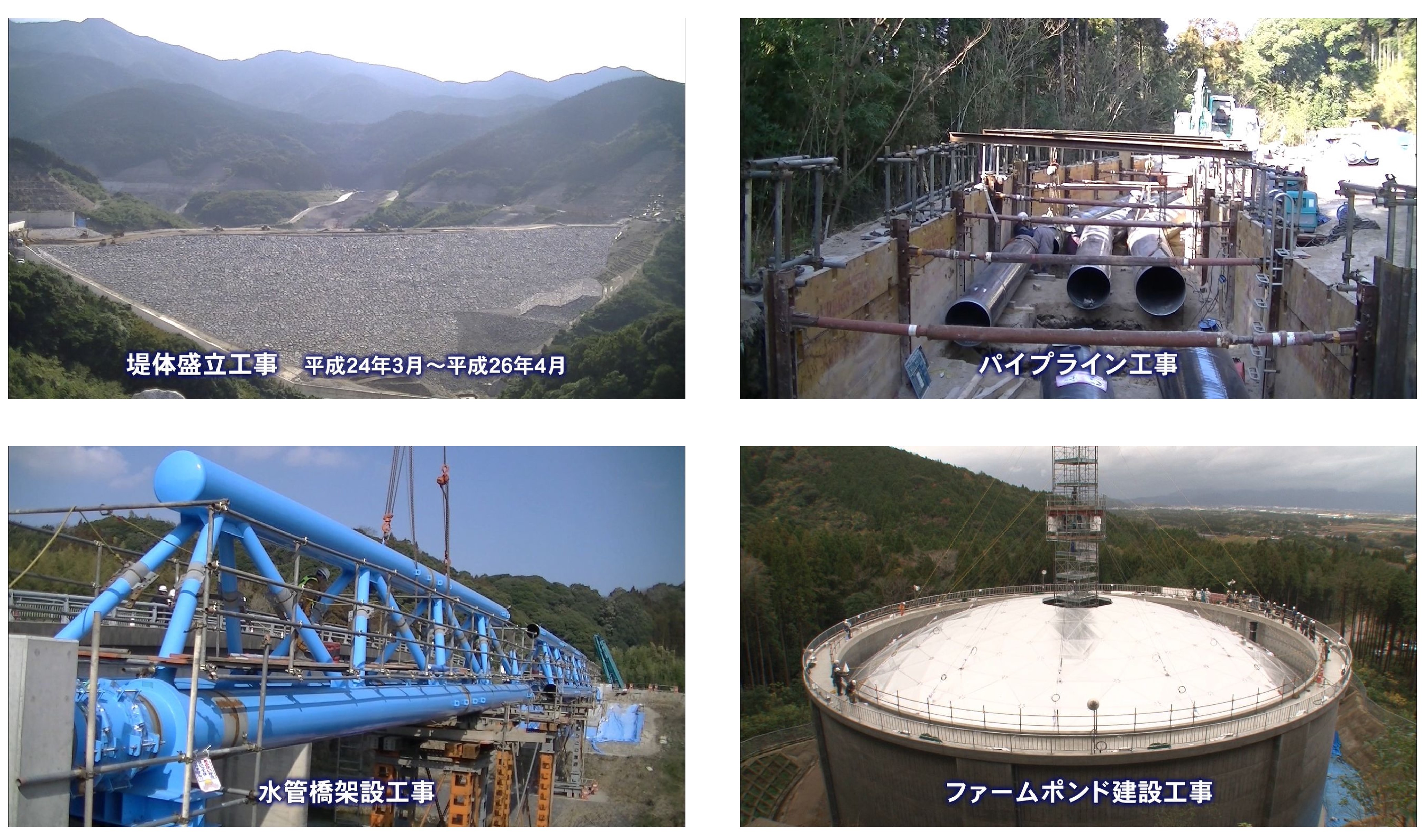

電気料金等の維持管理費を軽減するため、標高の高い位置に荒瀬ダムを建設し、ダムの貯水を極力自然流下でパイプラインによって配水する計画とし、一部標高の高い畑には揚水機場で配水するとともに、一時圧力が低下する最下流の畑には加圧機場で配水する計画としている。

(7)主要工事

(8)関連事業(附帯県営事業)

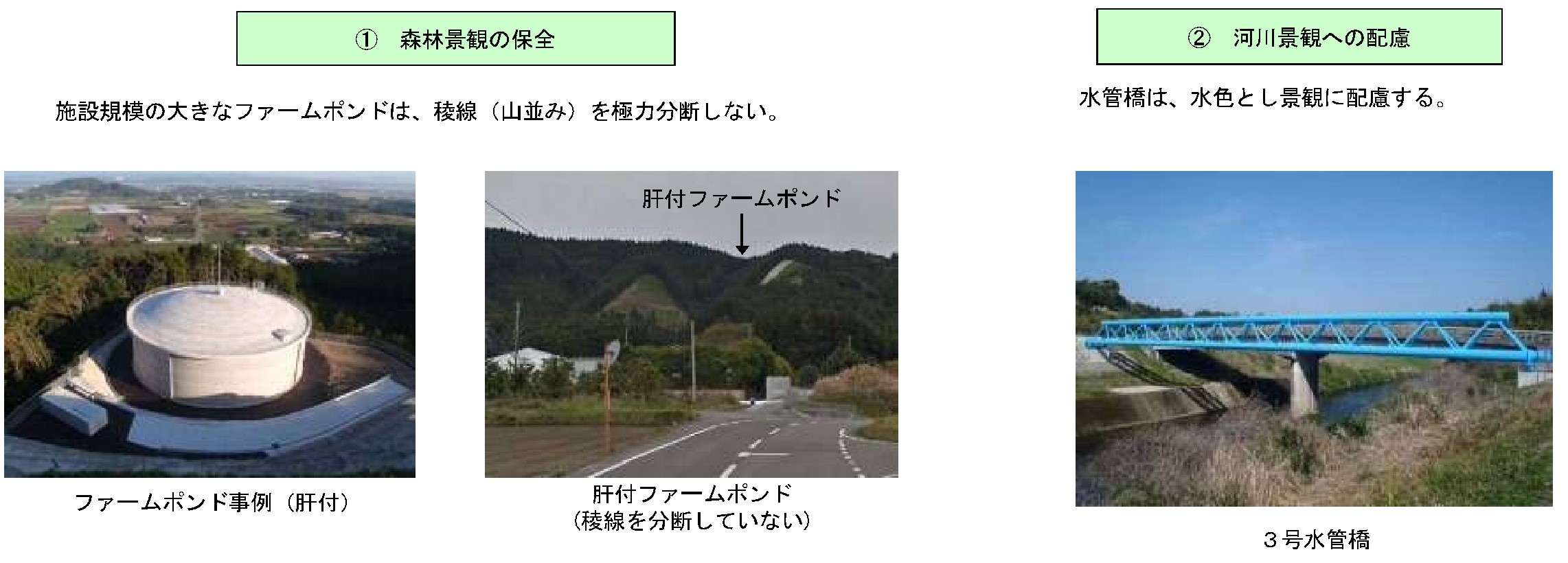

本事業は、荒瀬ダム、幹支線水路、ファームポンド、揚水機場等については国営事業として行い、末端部分の配管や給水栓の設置、及び区画整理については県営事業により整備する。

(9)工事の実施状況

(10)再生エネルギーの活用

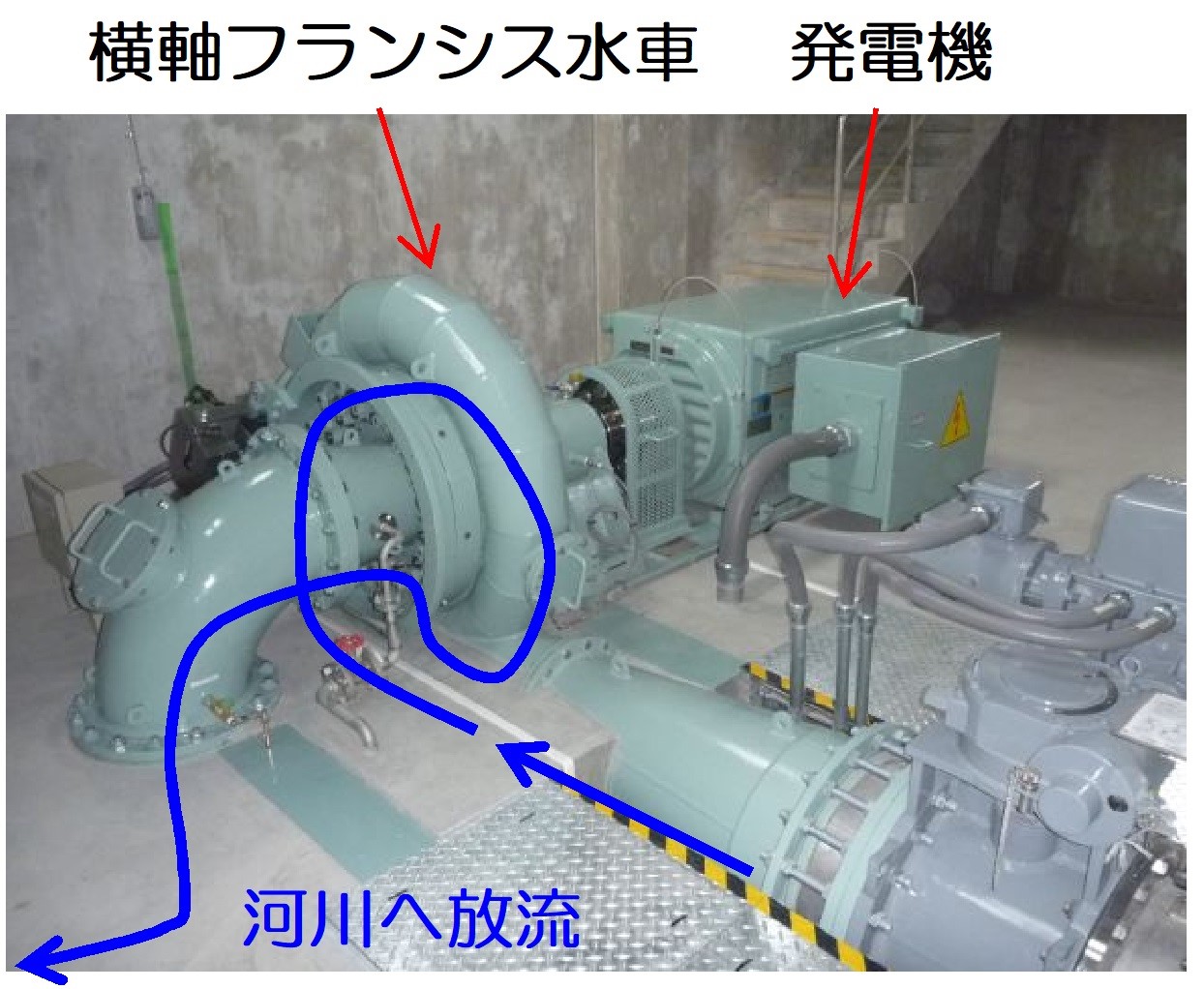

荒瀬ダムの河川維持流量や無効放流量は年間約16,000千m3と多く、この水の位置エネルギーを有効活用し、発電した電力を売電して完了後の施設の維持管理費軽減を図るため、小水力発電施設を設置している。

年間可能発電量は141万kwhで、一般家庭390戸分の年間消費電力量に相当する。

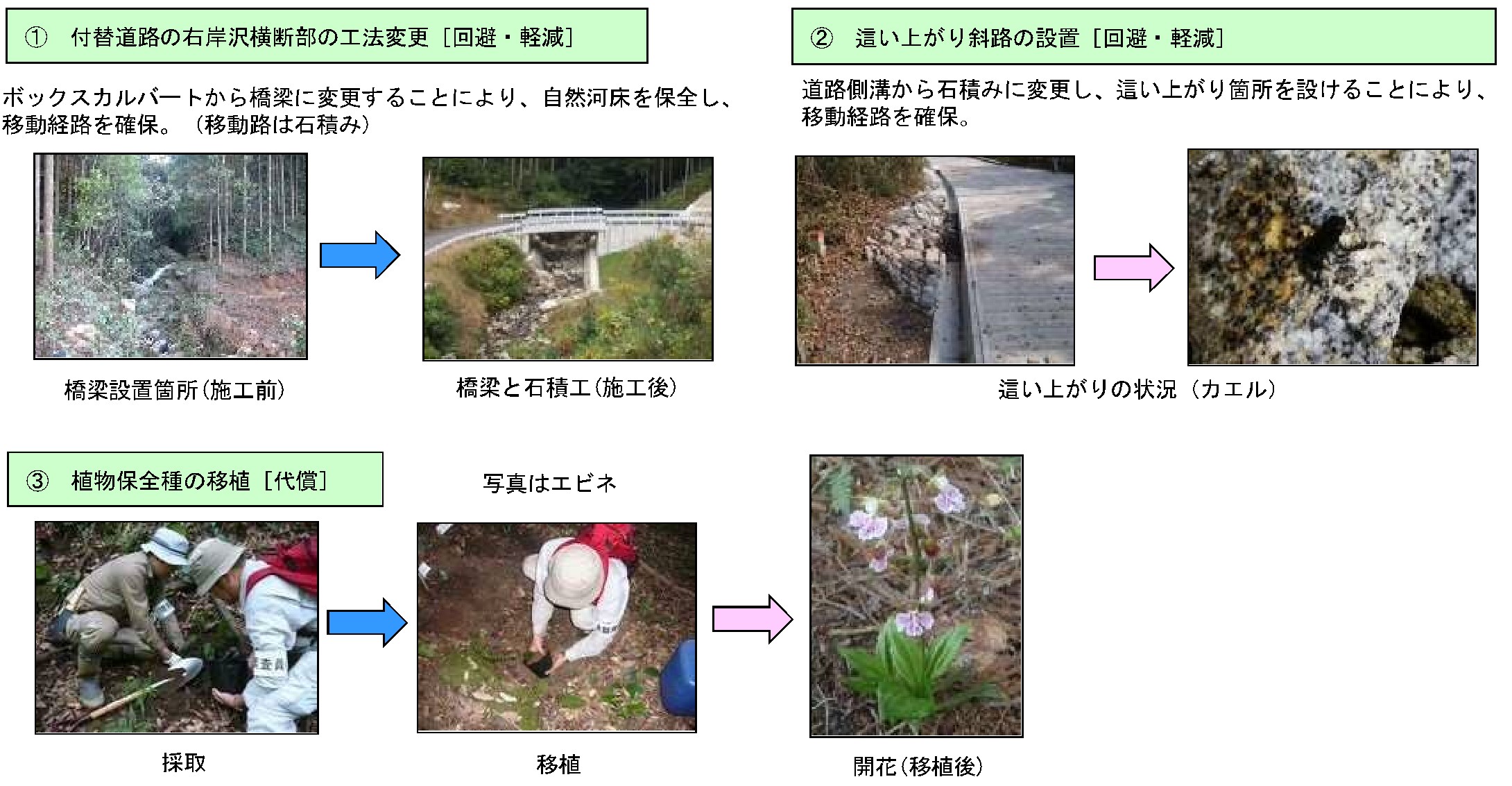

(11)環境への配慮

事業実施前に環境調査を実施し、この調査結果をもとに、大学の教授など環境の専門家で構成する環境委員会を開催し、事業の環境への影響が最小限になるように工事の方法などを検討し、工事を実施した。

【生態系への配慮事例】

【景観への配慮事例】

7.事業実施の効果

新たな水源施設である荒瀬ダムの建設によって、安定的に農業用水の確保が図られ、国営幹支線水路と農地をパイプラインでつなぐとともに、区画が不整形な農地を区画整理する県営事業の伸展に伴って、水管理に要する労力の軽減が図られている。

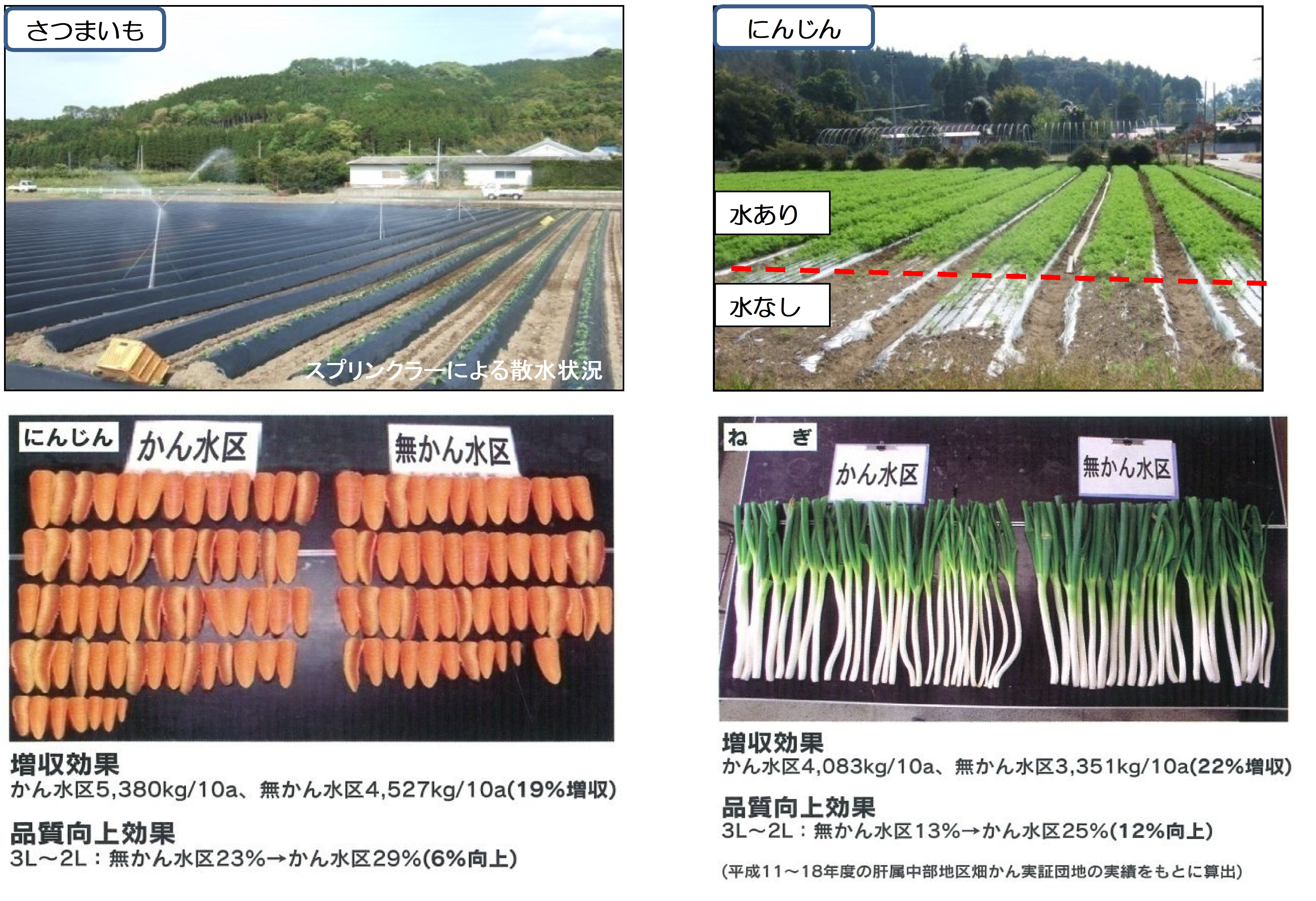

また、従来生産しているサツマイモや野菜などは、モデル営農団地(4団地 合計60.9ha)において水利用による作物の適期作付けや収量・品質向上の効果が示されている。

また、畑地かんがい施設の整備によって、これまでより早く収穫できるようになり、サツマイモの後作(あとさく)としてだいこん、にんじん、ごぼう、ねぎなどの露地野菜との輪作体系の確立や作型(さくがた)分散による面積拡大が推進され、より効率的な農業経営ができるようになった。

早採りした新ゴボウは、柔らかく香り高いと評判になり、関東、関西、中国地方の市場へも出荷されている。

さらに、畑地かんがい施設の整備が進んだことで、地域には新たな農業の担い手が誕生している。

8.活力ある地域を目指して

大隅半島では、戦時中に開田・開畑を目的とした開拓建設事業として着工された野井倉地区以来、笠野原地区を契機として、本事業を含めて国営畑地かんがい事業など7つの事業が実施されており、我が国の食料供給の基幹を担う大規模農業地域を形成している。

本事業は、大隅半島の各地で国営事業により農業用水の水源開発や畑地かんがい施設が整備される中、最後に残された地域を対象とし、大隅半島で実施される最後の国営事業であり、大隅半島の畑地かんがい整備の総仕上げの事業とも言える。

安定したかんがい用水を必要なときに必要なだけ使えるようになった受益地には明日の農業の担い手たちが集まり、地域に新たな活力を生み出している。

本事業は先人たちがシラス台地の上に築いた農の歴史と文化をしっかりと継承しつつ、活力ある未来へとつなげるために実施された。

この事業の完成によって、鹿屋市と肝付町1,537haの受益地に農業用水が安定して供給され、この地域の農業経営の安定と発展に、そして地域全体の振興にさらなる貢献が期待されている。

引用文献

1.国営肝属中部土地改良事業 事業誌 2020年3月 肝属中部農業水利事業所

2.畑かんが地域に活力をもたらす国営かんがい排水事業肝属中部地区 2020年3月 肝属中部農業水利事業所

3.荒瀬ダム建設工事の施工事例について 原田稔 水と土 2017年11月 農業土木技術研究会

4.肝属中部農業水利事業概要説明資料 2018年3月 肝属中部農業水利事業所

5.肝属川水系河川整備計画 2012年8月 九州地方整備局大隅河川国道事務所

6.肝属中部地区再評価概要説明資料 2017年6月 九州農政局

7.鹿児島県庁ホームページ 2023年1月

8.国土交通省 九州地域整備局 大隅河川国道事務所ホームページ 2023年1月

9.九州農政局ホームページ 2023年1月

2024年6月4日公開

(出典:肝属中部地区再評価概要説明資料

九州農政局 2017年6月)