1.徳之島の概要

1)自然

【南海の島】

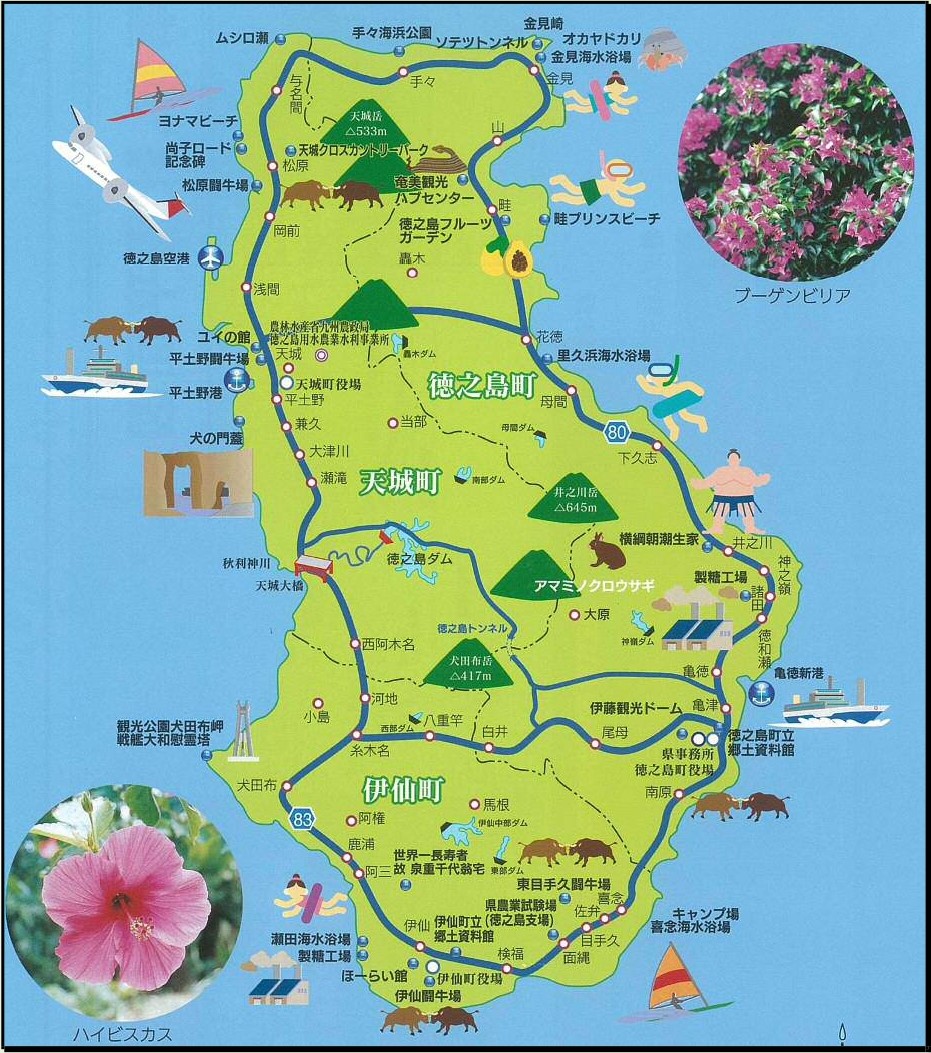

徳之島は、鹿児島県の南方海上に浮かぶ奄美群島5島の中央にあって、奄美大島に次ぐ2番目に大きな島である。島は、面積250km2、海岸線長80kmのひょうたん形で、その位置は、北緯27度49分12秒、東経128度55分56秒で鹿児島市から南南西約460km海上にある。本島の行政界は東部の徳之島町、西部の天城町、南部の伊仙町の3町よりなる。以下、「徳之島地域」と称する場合は、徳之島全体、3町全てを対象とする。

気候は、亜熱帯海洋性気候に属し、四季を通じて温暖で年間平均気温は21.6℃、年間降水量は約2,000mmである。年間の降水量は多いが期別の降雨分布には偏りが大きく、梅雨期と常襲する台風(年間4個程度)時に集中する。反面7~8月の降雨量が少なく、夏季の渇水年にはしばしば干ばつの被害を受けやすい気象条件下にある。

【世界自然遺産の島】

徳之島や奄美大島は元々ユーラシア大陸の揚子江プレートの一部であったが沖縄プレートと共に南東へ移動した結果、200万年前に大陸と切り離され島毎に残留し独自に進化した固有種や亜種が多く生息していることから「東洋のガラパゴス」とも称される。多様な表情を持つ海岸線は、白い砂浜にサンゴ礁、遠浅で透明度が高いエメラルドグリーンの海とコバルトブルーの深い海に囲まれ、観光地化されていない手付かずの照葉樹林の自然が残っている。

奄美群島は地球の生物多様性の保全に寄与し、地域の暮らしや営みと自然環境保全のバランス維持を目指すために、平成29年3月7日に34番目の国立公園に指定された。さらに令和3年7月には、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」が世界自然遺産に登録された。日本列島の南端部に位置する琉球列島の4つの島々の陸域で、世界自然遺産地域の面積42,698haは日本の国土の0.5%に満たないながら、生息する国際的絶滅危惧種は95種、そのうち固有種は75種を数える。植物種も生育する維管束植物が1,819種におよぶなど、世界の生物多様性ホットスポットの一つであり、日本の中でも生物多様性が突出して高い地域である。徳之島の北部の天城岳や中央部にある島内最高峰の井之川岳から犬田布岳にかけて広がる山塊は、亜熱帯多雨林に覆われており、その豊かな自然は、アマミノクロウサギやオビトカゲモドキ、トクノシマトゲネズミなど世界的に希少な動植物の生息地・生育地になっている。(参照:4.環境保全への取り組み)

2)歴史

徳之島の名が初めて史書に登場するのは、「続日本書記」において文武3年(699年)、度感(どく(徳之島))の人が大和朝廷に宝物を献上したと記されているのが最初である。大和朝廷との交流や、遣唐使の航路の中継地として役割を果たしていた。

1429年に沖縄本島を統一した琉球王朝は、1609年に薩摩藩に征服されるまで、徳之島を3つの間切(まぎり)に分け治めた。民衆の統治に利用するため「のろ」と呼ばれる女神官を間切ごとに置き、地域の祭事を司らせた。

薩摩藩は、徳之島に代官を置いて島の政治にあたらせた。黒糖の製造が始まると、厳しい政策を打ち出し、“砂糖地獄”と呼ばれる時代になり、母間騒動や犬田布騒動などの一揆も起こっている。また、1862年に西郷隆盛が徳之島に遠島となり、70日あまりを過ごしている。

明治時代には、徳之島町下久志、天城町松原に銅山が開発された。そのため集落には人々が集まり、大変賑わったといわれている。太平洋戦争が終わり「行政分離」により、奄美群島は米軍行政府の統治下に置かれた。祖国復帰への運動が「泉芳朗」(徳之島伊仙町生まれ)を議長とする「奄美大島日本復帰協議会」を中心に起こり、1953年に念願の日本復帰を果たした。

3)文化・伝統

【子宝の島】

長寿大国日本の中でも「長寿の島」として名高い。「子宝の島」・「結(ゆい)の島」としても有名で、合計特殊出生率も高い。背景には、奄美全域に今なお受け継がれる「結(ゆい)の精神」による地域の助け合いが子育てにも反映され、他人の子であっても分け隔てなく、子は宝として地域全体で育てふれあうという古き良き風習があり、自治体の子育て支援も充実している。

厚生労働省が公表している合計特殊出生率(以下、出生率)の全国平均値は1.44(2016年)だが、5年おきに発表される市区町村別のデータによれば、2008〜2012年の伊仙町の出生率平均は2.81と全国1位であり、同じ島内の徳之島町(2.18、5位)や天城町(2.12、10位)も、全国平均を大きく上回っている。反面、若者の転出も多く人口は減少している。

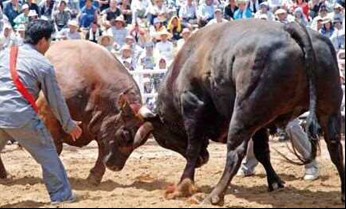

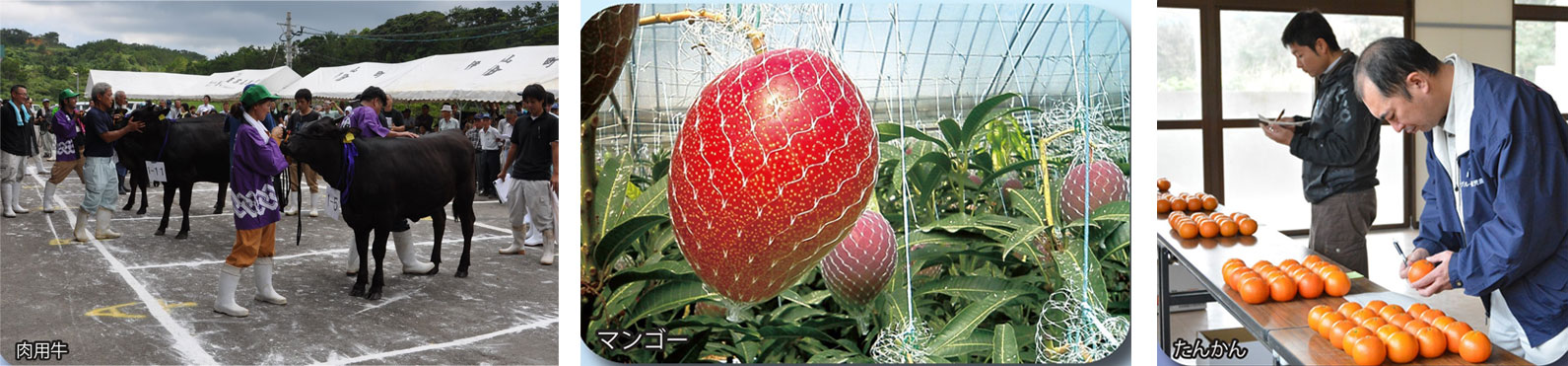

【闘牛の島】

「闘牛の島」としても有名で、牛と牛を戦わせる徳之島の闘牛の歴史は古く、藩政時代以前から400年以上続くとされている。毎年、初場所(1月)・春場所(5月)・秋場所(10月)の年3回で6場所の「本場所」と呼ばれる全島大会が開催され、徳之島町・伊仙町・天城町の各町の協会が持ち回りで主催している。更にこの本場所に加え「準場所」と呼ばれる大会(全島大会と前後した日やお盆等に開催)に牛主同士が出資し、島内13ケ所ある闘牛場で全島持ち回りの大会が行われ、年間20回を超えて開催される。

2.農業の変化と農業農村整備の歴史

1)本土復帰以前の土地改良

【稲作からさとうきびへの転換】

徳之島にサトウキビと精糖法がいつ導入されたかは明かではないが、薩摩藩が1735年にサトウキビ専任の役人「黍横目(きびよこめ)」を置いたころより本格的な精糖製造が始まったと考えられている。18世紀の初頭までは藩への租税は米であり、1670年に竣工した「諸田池」の事業など水田に対する大事業が実施されてきた。しかしながら、当時奄美諸島を統治していた薩摩藩は稲作中心の農業政策から、サトウキビ中心の農業政策への転換を図り、1745年に「換糖上納(かんとうじょうのう)」(米で納める税を黒糖に換算して納める)が導入され。これを機にサトウキビは徳之島の主要作物となった。

【明治~戦前までの土地改良】

明治から戦前かけては、徳之島の農業は、水稲やサトウキビ等の複合経営となった。水田開発では、「嶺山嶺文」が行った里久の開発などがある。サトウキビでは、生産農家を中心とした産糖組合によって生産振興が図られるとともに、国庫補助による糖業試験機関の整備や苗ほ等の設置により糖業の改善が図られた。

2)戦後から国営以前の土地改良

本土復帰後におこなわれた代表的な事業としては、下記の事業がある。

(ア)開拓パイロット事業:本事業は、農業経営規模の拡大による自立経営の育成を目的としている。徳之島では、昭和37年~43年にかけて県営事業として実施された。この事業により、大原、旭が丘等の集落が形成された。

(イ)水田置換特別対策事業:本事業は、水田から畑等の他地目への転換を図り、水田利用再編を円滑に実施することを目的としている。本事業により奄美群島で4,252ha(昭和38年)あった水田が、減少(平成10年で87ha)することとなった。

(ウ)畑地帯総合整備事業:畑の基盤整備事業を効率的に組み合わせ、農作物の品質や収量を高めたりすることで、農家の経営の向上と安定を図ることを目的としている。徳之島での代表的なものとしては「県営畑地帯総合整備事業 神嶺地区」がある。本事業の実施により昭和61年の干ばつの際に神嶺地区には被害が少なかった。

3)国営徳之島農地開発事業

近年実施された土地改良事業としては、「国営徳之島用水農業水利事業(国営徳之島用水土地改良事業)」の前歴事業となる「国営徳之島農地開発事業」がある。

徳之島の基幹産業である農業は、昭和50年代においても離島の自然的、社会経済的立地条件に即して展開されていたが、零細な経営規模や土地基盤の整備の遅れ等から農業経営は極めて不安定であった。他産業や本土との所得格差は依然として大きく、離農や島外への流出を余儀なくされていた。このような状況改善のため、徳之島町・天城町・伊仙町の3町長による「国営農地開発基本計画」の樹立申請の提出(昭和55年3月)を発端に、地区調査、事業計画の確定を経て、昭和60年度から「国営徳之島農地開発事業」が着工した。

当初事業計画は、地域に存在する未墾地1,333haの農地造成と、これに隣接錯綜する既耕地375haの区画整理及びこれら1,708haへの畑地かんがいを一体的に実施するものであった。これにより、経営規模の拡大と生産性の向上を図ると共に、地域条件に適合した農産物(さとうきび、野菜)、畜産等の導入による中核農家の育成と地域農業の育成を図り、社会経済の発展を目指すものであった。その後、事業着工から11年が経過した時点では、この間における社会情勢の変化を背景に本地域の農業や事業実施条件も大きく変化した。また、平成2年度から開始された“国営徳之島用水土地改良事業地区調査”を踏まえて効率的な水利用計画を樹立する観点から、当初計画の見直しが必要となった。このため、平成4年度より地元説明会を開催し受益者及び地元意向を再確認したところ、受益面積が大幅に減少した。また「国営徳之島用水土地改良事業」との事業調整の結果、水源施設、幹支線水路、畑かん施設等の主要工事計画・事業費についても大幅な変更が生じることとなった。このため、平成8年度事業計画の変更を行い、平成9年10月事業変更計画が確定した。

本事業は、山林、原野の畑地への造成と、これに附帯する土地改良工事として隣接錯綜する既耕地の区画整理を一体的に実施すると共に、併せて関連事業により畑地かんがい施設を整備することにより、経営規模の拡大と生産性の向上を図り、担い手農家の育成と地域農業の振興を図ることを目的としている。

| 受益面積: | 674ha |

| 受益者数: | 888 戸 |

| 主要工事: | 農地開発 488ha、区画整理 186ha、幹線道路 4.9km、支線道路 23.5km、防災施設 一式 |

| 事業費: | 27,792百万円 |

| 事業工期: | 昭和 60 年度~平成 12 年度 |

3.国営徳之島用水農業水利事業

1)事業の概要

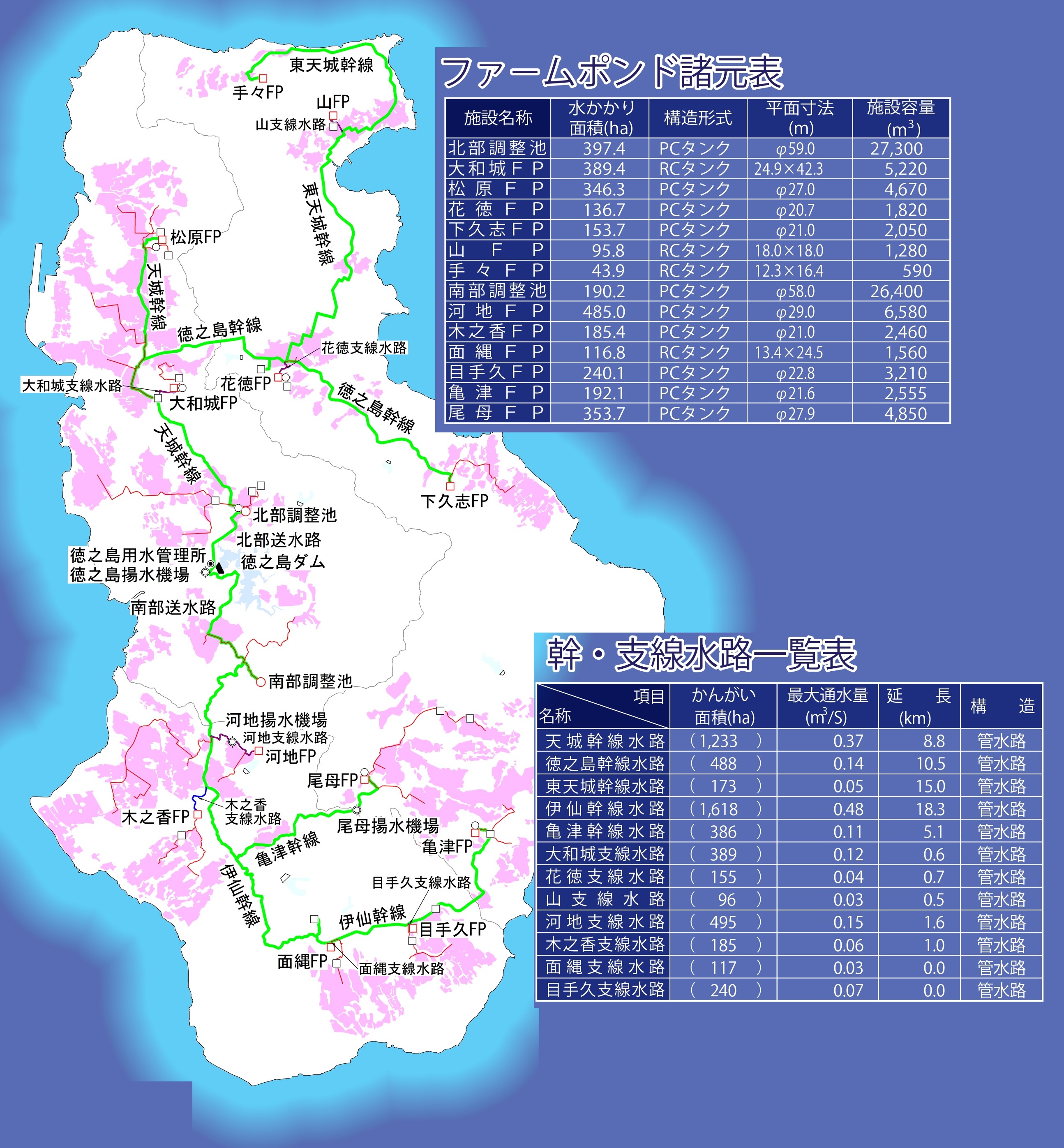

徳之島の農業は、先の農地開発事業対象区域を含む全島内で、さとうきびを中心に一部で飼料、野菜等の作物が栽培されてきた。社会情勢の変化を背景とする農産物の需給変動への対処や外来種農業害虫(ウリミバエ;平成元年11月に奄美群島全域からの根絶)寄主植物の移出規制解除を契機にして、さとうきび主体の農業から、園芸作物を導入した農業への転換を図ることが急務となった。また、本地域の農業振興は、亜熱帯海洋性気候を活かした農業の確立にある。温暖多雨ではあるが降雨は梅雨期と台風来襲期に偏り、降雨の少ない7~8 月に干ばつ被害を生じやすい。さらに離島という立地条件等から畑地かんがい施設整備は大きく遅れていた。このため、平成9年度に、畑地かんがい施設等の農業生産基盤整備のもとに、高収益作物の導入や経営規模の拡大を推し進め、生産性の高い産地づくりを目指し、農業経営の安定化に資することを目的に、先行事業である農地開発事業の受益地を含む島内全域を対象とする徳之島用水計画からなる「国営徳之島用水土地改良事業」(二級河川秋利神川に徳之島ダムを築造し、水源を確保するとともに、送水路7.1km、幹線水路62.1km、支線水路4km、配水路59km、揚水機9 ヶ所等を新設し、併せて関連事業により畑地かんがいの設備、農地造成及び区画整備を行う)に着手した。この後、平成23年度に、受益面積と事業費の変動に伴う計画変更を実施して、平成29年度に事業完了となった。また、徳之島は、国指定特別天然記念物のアマミノクロウサギをはじめ、希少な動植物が数多く生息・生育しており、海岸部は砂浜やサンゴ礁に囲まれている。本事業の実施にあたっては、関係町の田園環境整備との整合を図りつつ、動植物の生息・生育環境との調和に配慮するとともに、赤土の流出防止に配慮している。

2)徳之島ダム

干ばつから作物を守り、さらに高収益な作物栽培が可能となるよう、二級河川秋利神川に徳之島ダムを建設し、これを水源とする事業が進められた。当ダムは、地区の受益面積3,451ha へ用水を供給するものであり、徳之島の全ての畑約6,890ha の約半分の畑に必要な用水、730 万トンが貯水できる。その諸元は次のとおりである。

徳之島ダムの諸元

〇一般

| 所在地: | 城町大字瀬滝字中山 |

| 河川名: | 二級河川秋利神水系秋利神川 |

| 基礎地盤: | 砂岩・頁岩及び石英斑岩 |

| 流域面積: | 直接流域A=28.6km2 |

| 満水面積: | 627千m2 |

| 総貯水量: | 8,120千m3 |

| 有効貯水量: | 7,300千m3 |

| 堆砂量: | 820千m3 |

| 設計洪水位: | EL.103.50m |

| 常時満水位: | EL.100.30m |

| 最低水位: | EL. 79.60m |

| 利用水深: | 20.70m |

| 型式: | 中心遮水ゾーン型ロックフィルダム |

| 堤高: | 56.30m |

| 堤長: | 266.90m |

| 天端標高: | EL.106.30m |

| 基礎地盤標高: | EL. 50.00m |

| 上流面法勾配: | 1:2.6 |

| 下流面法勾配: | 1:2.0 |

| 堤体積: | 689千m3 |

| 型式: | 自由越流式側水路型 |

| 設計洪水量: | 1,150m3/s |

| 越流水深: | 3.2m |

| 越流堰長: | 98.0m |

| 減勢工型式: | 副ダム型 |

3)用水路

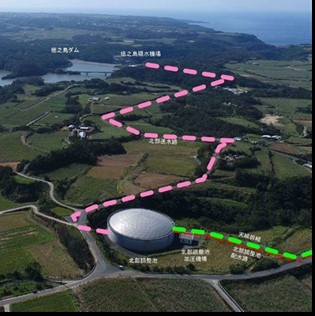

徳之島ダムに貯留された用水は、管水路にて農地に配水される。管水路の殆どは道路下に埋設しており、ダムから調整池までを送水路、調整池からファームポンドまでは幹線水路・支線水路、ファームポンドから畑までを配水路として区分している。

4)調整池・ファームポンド

調整池・ファームポンドは、用水系統上、北部系統及び南部系統に分かれ、各7ヶ所の合計14ヶ所となっている。本地区では、ファームポンドが無蓋構造の場合、高温地域であるため藻の大量発生、風による塵芥の混入等が予想され、除塵管理に多くの労力が必要となること、パイプラインシステムにおいても、弁類のゴミ詰まり等が発生する可能性が大きく、塵芥の混入しない施設構造が望ましいことなどから有蓋構造となっている。

5)揚水機場

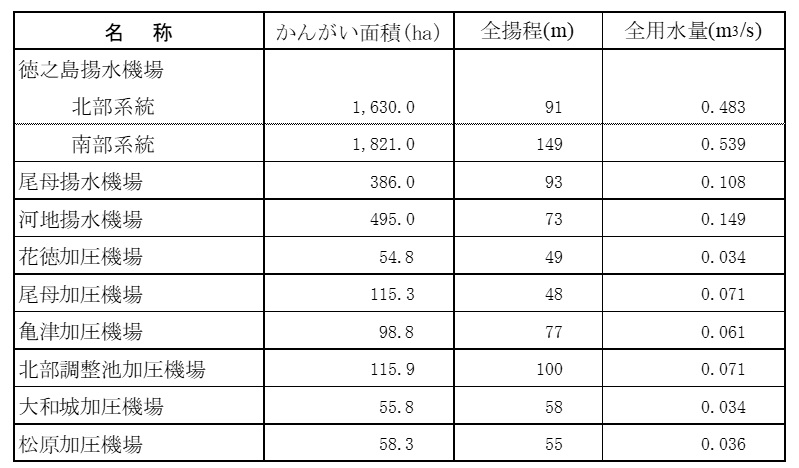

本事業で建設された揚水機場は3ヶ所、加圧機場は6ヶ所である。

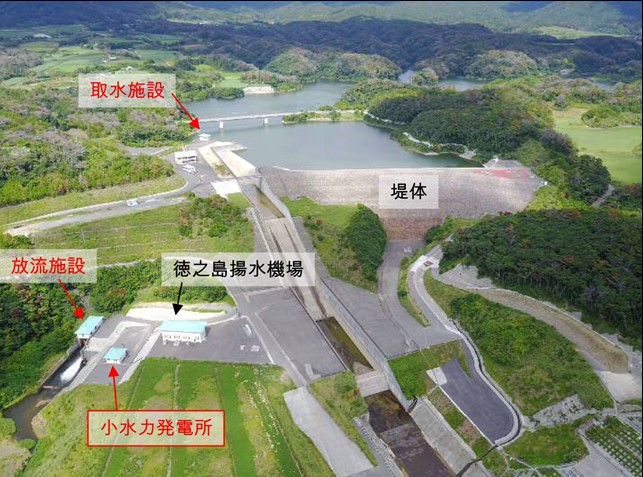

徳之島揚水機場は、徳之島ダム直下に位置し、北部系統ポンプと南部系統ポンプによるポンプ圧送方式で全用水量を北部調整池及び南部調整池に送水する最も重要な基幹施設である。徳之島ダムから徳之島揚水機場への取水方式は、ダム水位の圧力が得られ、ポンプ実揚程が小さくなることから、維持管理費(電気料金)の軽減となる等の理由から、徳之島ダム取水設備管(農業用水管路)とポンプ吸込管を直接接続するダム直結式を採用している。

また、ポンプ台数は、経済性等の検討を加えて、全機場において2台案を採用している。

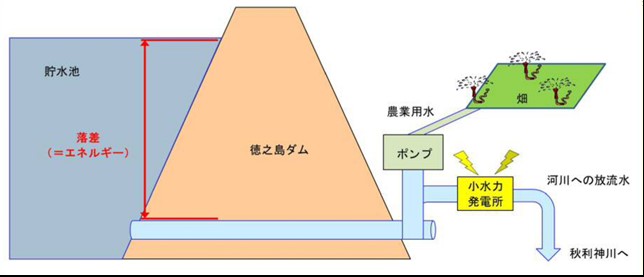

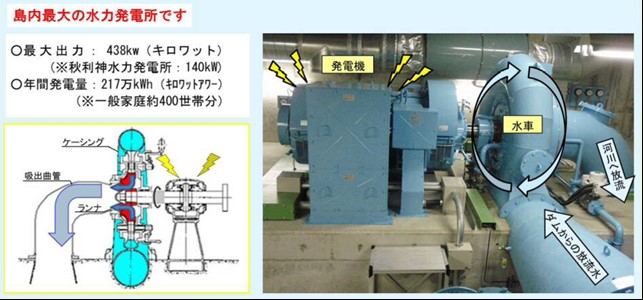

6)小水力発電

徳之島用水農業水利事業における造成施設の管理は、徳之島町・天城町・伊仙町及び徳之島用水土地改良区が管理するが、その維持管理費は管理者にとって大きな負担となる。

このため、小水力発電を導入し、徳之島ダムから放流される未利用の水力エネルギーにより発電を行い、発生する電力量により、維持管理費の軽減を図るものである。また、徳之島の一般電力は、火力発電に頼っていることから、小水力発電の導入は、二酸化炭素の排出削減につながるものである。

本地区の小水力発電については、発電の水利用方式からダム直下地点に限定され、徳之島揚水機場に隣接して建設している。

発電方式は、導水路の途中から管路で分岐し、発電所まで直結するダム式発電とした。

本地区の小水力発電の水利用方式は、ダムから河川に放流される貯留制限流量及び無効放流量である。

7)水管理施設

本地区の施設は、地区の中央部に建設されるダムを中心に調整池、パイプライン、ファームポンド、揚水機場等の施設により構成され、これらの施設は、土地改良区により管理され、受益者に必要な用水が供給されている。土地改良区の管理においては、配水される全ての水が徳之島揚水機場により揚水された高価な水であることを考慮すれば、農業用水の適正配分が重要となる。また、用水を有効に使用するため、漏水や盗水をなくし、維持管理費を節減することも土地改良区の管理の大きな役割となる。

本地区において、上記の管理が実施されるために必要なデータの収集・監視することを目的として、かつ、広範囲に分散して設置される施設の維持管理費(人件費)の低減を図ることを目的として用水管理施設を導入した。用水管理施設では、土地改良区担当者が常駐する徳之島用水管理所で監視が行えるシステムが構築されている。

4.環境保全への取り組み

1)環境との調和への配慮

(ア)環境配慮の基本的考え方

徳之島は、世界自然遺産に登録され、国指定天然記念物のアマミノクロウサギをはじめ、希少な動植物が数多く生息しており、徳之島最大の河川である秋利神川には、キバラヨシノボリ等の魚類やモクズ ガニやテナガエビ等の生物が生息している。さらに、徳之島の海岸部は砂浜やサンゴ礁に囲まれている。本事業の実施に当たっては、関係町が策定している田園環境整備マスタープランとの整合を図りつつ、希少な植物は湛水域外への移植を行い、動植物の生息・生育環境に配慮している。

また、徳之島ダムの建設により秋利神川が分断されることから、水生生物の移動経路の確保に努めた。さらに工事の実施に当たっては、地域の環境保全活動と連携しつつ、濁水や赤土の流出防止に努め、天然記念物を含む希少な動植物の生息環境に配慮するとともに、本事業の実施により赤土流出汚染の危機にさらされる河川・海洋等への影響を極力小さくし、将来にわたり自然豊かな環境が維持・保全されるように配慮している。

(イ)保全対象種

徳之島ダム建設における植物の保全対象種は、環境省レッドリスト(RL)及び鹿児島県レッドデータブック(RDB)において、絶滅危惧I類、絶滅危惧II類、準絶滅危惧種等に指定された種にタニムラアオイを加えた76種を移植対象とした。動物の保全対象種は注目種及び天然記念物等動物注目種、環境変化の指標を考慮した。

(ウ)環境配慮への具体的方策

a.森林に棲む動植物に対する配慮

秋利神川への徳之島ダム建設により、湛水域となる範囲の森林が消失することから、森林に棲む動植物の生息・生育の場へ配慮する必要がある。このため、希少植物の移植や営巣施設の設置による鳥類・コウモリ類の湛水域外へ誘導が行われた。

b.秋利神川に棲む生物に対する配慮

秋利神川には様々な魚類等が生息しており、徳之島ダムの建設により生息環境に影響を与えるため、その生態に応じた配慮が必要となるが、特に産卵・成長のために河川を遡上・下降するヨシノボリ類やテナガエビ類といった生物への配慮から遡上水路が設置された。

c.赤土の流出防止に対する配慮

土壌は、接触変成岩、礫層の風化土である赤土(沖縄の国頭マージに対比)と琉球層群石灰岩の風化土が本島での代表的な土壌である。何れも母材と亜熱帯性気候に起因して、有機質含有量は少なく、保水性に乏しくて、かつ降雨による浸食を受けやすい特殊な土である。特に赤土は、海洋流出で対策が必要な“赤土流出問題”の対象土壌である。

工事実施期間における赤土の流出防止の観点から、沈砂池の設置や濁水処理施設の導入等が行われた。

2)水土里サークル活動

農林水産省では、平成19年度から、農地・水・環境の良好な保全とその質の向上を図る対策として「農地・水・環境保全向上対策」を実施している。徳之島地域においてもこの対策を活用し、農村が持つ優良農地や良好な景観などを将来の子や孫に引き継いでいくため地域住民が活動組織(令和4年度現在13地区)を立ち上げて、農道の草刈りや路面補修、水路の泥上げ、農村文化の伝承などの活動に取り組んでいる。

5.新たな農業の展開

5.新たな農業の展開

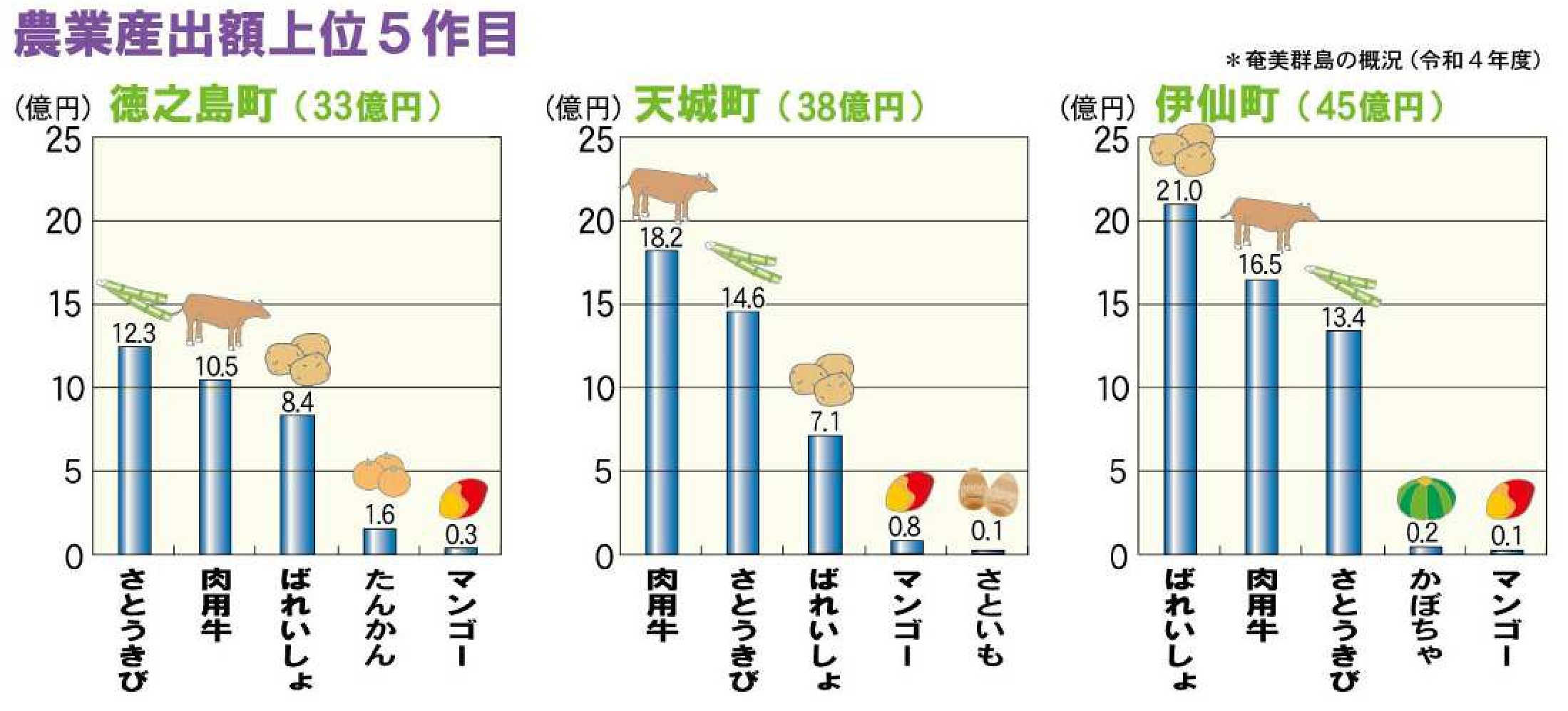

現在、徳之島地域では、亜熱帯性の気候や広大な農地に恵まれ、さとうきび、ばれいしょ、飼料作物を基幹作物とし、花卉、果樹等を組み合わせた営農が展開されている。特に、広い土地条件を背景に青年農業者の多くが経営拡大を志向しており、さとうきびの大規模経営や肉用牛の多頭飼育農家が形成されつつある。また、冬季の温暖な気候や赤土という南西諸島特有の土壌特性を生かしたばれいしょは、鹿児島ブランド産地指定を受け、作付面積は増加傾向にある。

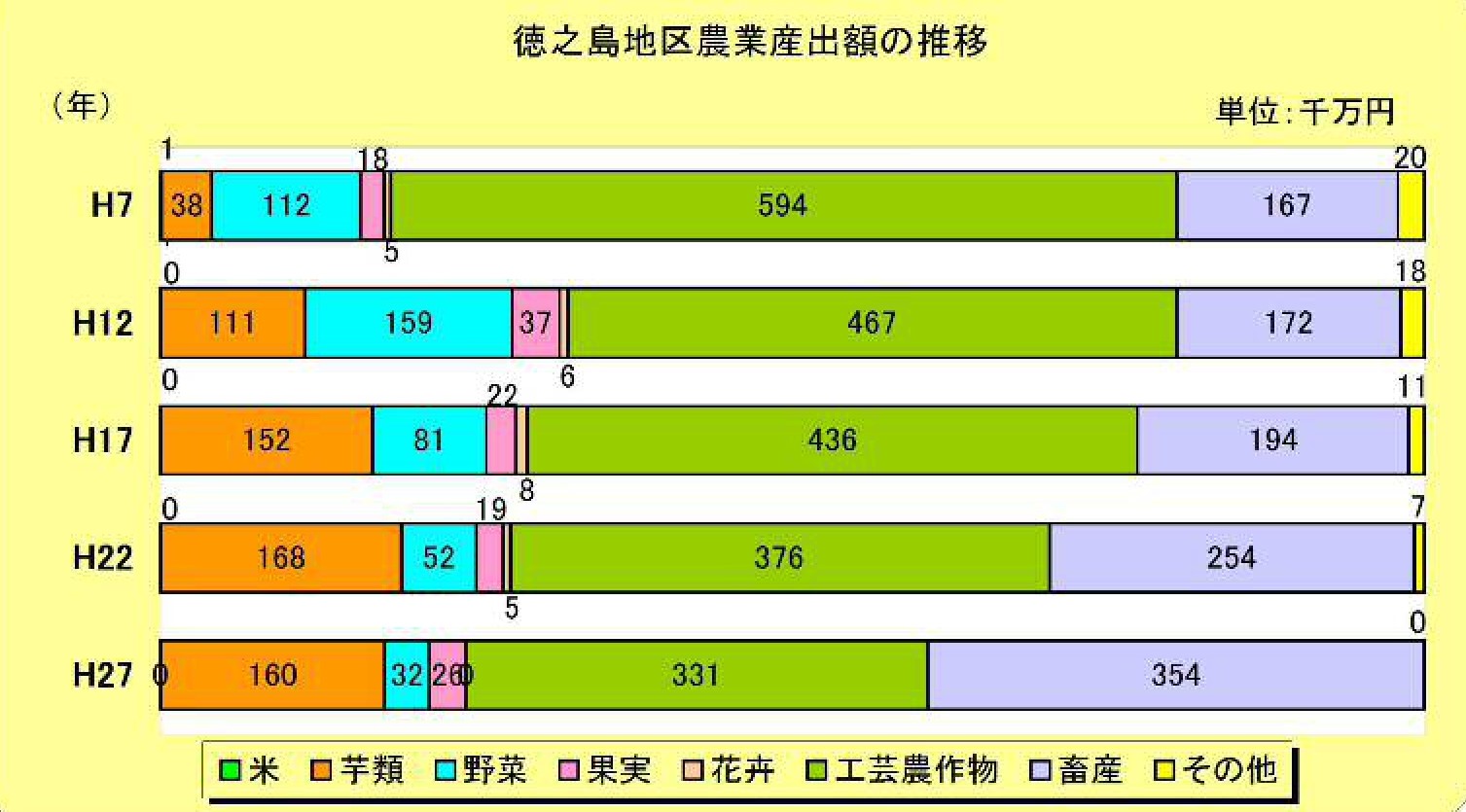

工芸作物(主にさとうきび)が中心ではあるが、芋類や畜産の産出額が増加しており、平成27 年では、全体の18%と39%を占めるまでとなっている。これは、鹿児島県全体で同作物が占める割合と比べると芋類の比率が約3.6 倍、畜産が約0.6 倍である。

【畑地かんがいの効果】

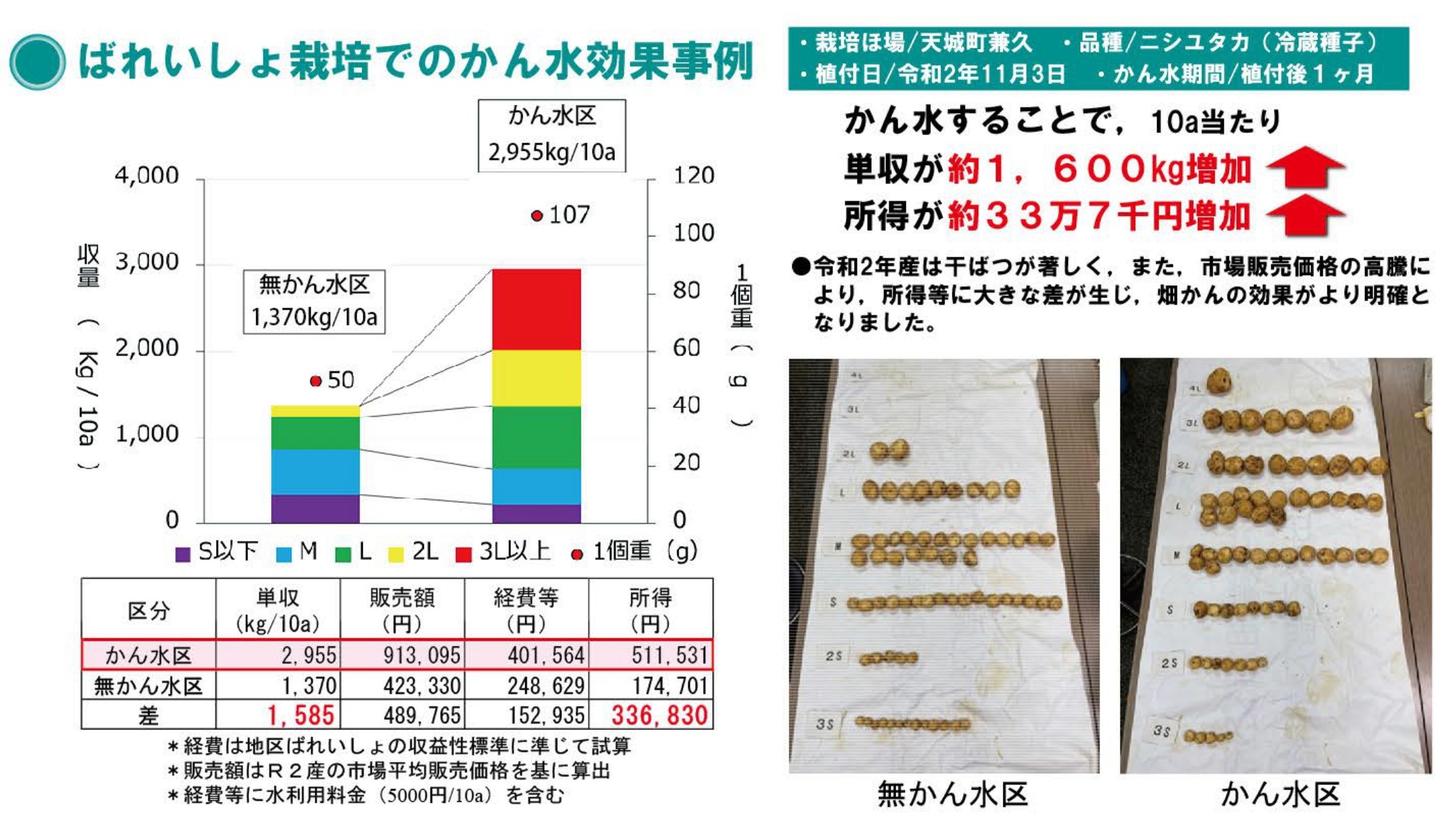

畑地かんがいの一番の効果は、干ばつ被害の防止と単収の増加や品質の安定による生産性と収益性の向上であり、ばれいしょの栽培試験における効果は以下のとおりである。

【畑地かんがいを生かした生産性の高い産地形成に向けた取り組み】

現在、徳之島用水の受益面積3,451haのうち959ha(R4見込み)の通水にとどまっており、今後、さらなる末端かんがい施設の整備や圃場整備を進めていく必要がある。鹿児島県大島支庁では、徳之島農業の重要課題である畑かん営農の推進を含め、人材育成・産地育成・組織育成・生産性向上などに取り組んでいるところである。令和元年度からの基本計画の4年目として「畑かんを生かした生産性の高い産地化の推進」、「徳之島地域農業を支える担い手の育成」、「徳之島の特性を生かした産地づくり」の3つの課題に整理し、青年農業者や女性農業者を含む担い手の育成、実証ほ・展示ほ等を活用した新技術の普及・定着、産地づくりへの支援等を行っている。

引用文献

1.国営徳之島用水土地改良事業 事業誌(文中「事業誌」)

2.令和5年度徳之島の農業農村整備(鹿児島県パンプレット)

参考文献

1.世界自然遺産:沖縄島北部及び西表島、奄美大島、徳之島(環境省パンフレット)

2.鹿児島県大島支庁ホームページ(農業関係)

2024年10月31日公開