・十三湖干拓建設事業【S23年度~S44年度】

・津軽北部農業水利事業【S57年度~H9年度】

・十三湖地区国営造成土地改良施設整備事業【H8年度~H10年度】

・十三湖農地防災事業【H27年度~R6年度(予定)】

・津軽北部二期農業水利事業【H27年度~R8年度(予定)】

1.津軽北部地域の概況

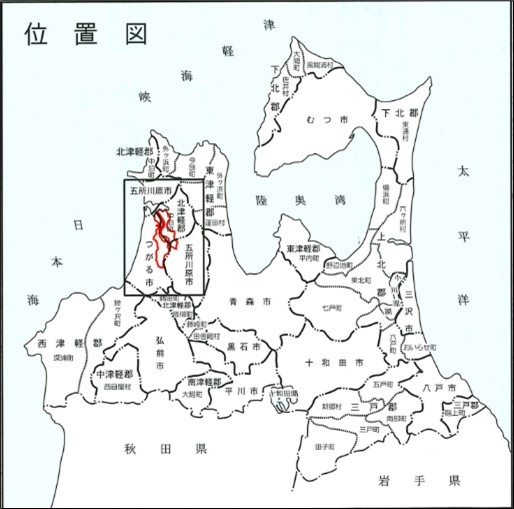

青森県の津軽半島北西部の日本海岸にある現在の十三湖は、南北7km、東西5km、周囲31km、面積18km2の青森県で3番目に大きな湖である。平均水深は1.5mと非常に浅く、海水と淡水が混合した汽水湖で、特産品のヤマトシジミが生息する自然豊かな湖である。

そして、現在の津軽平野は、岩木川を中心とする我が国有数の米生産地となっている。

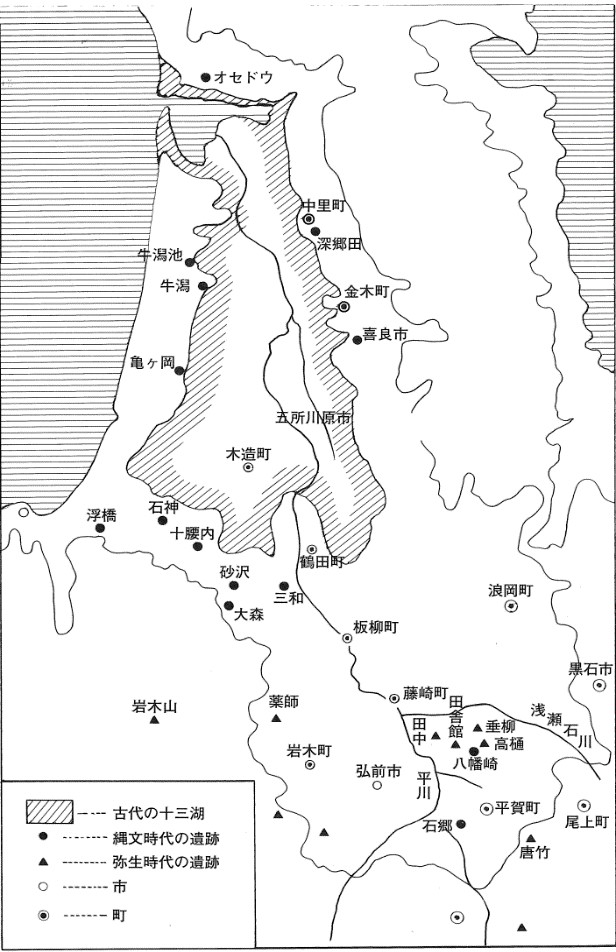

しかし、この津軽平野は、周辺各地の地質や遺跡等の調査によると、石器時代には南北に長い形をした青森湾に匹敵するほどの大きな入江であったことが明らかにされている(図-2参照)。

この時代の気候は現在よりも温暖であったことが知られていて、現代よりも海面は2~3m上昇していたと考えられており、この地域の遺跡の多くは標高7m程度の津軽平野の山地に接する周辺地域から発見されている。宇宙服を着た様な独特な容姿で左足の欠けた「遮光器土偶」の出土地として有名な国指定史跡「亀ヶ岡遺跡」がある。

この古代津軽湾は、北上する対馬海流によって西側に砂洲が発達し、次第に湾口が狭窄され大きな湖が形成されたと言われている。

この古代津軽湖は、温暖化の終息に伴う海面の後退によって陸域が拡大したほか、岩木山や八甲田山等の火山灰が堆積したり、この湖に流入する岩木川を主流とする大小河川の沖積作用によって、南側から三角州ができたりして、これが次第に北側に拡大し陸地化されてきた。さらに屏風山地域に発達した砂州が強い季節風のため飛砂して湖の西側を埋める等の作用も加わり、現在の津軽平野が形成されてきたといわれている。

津軽平野は沖積地の特性と寒冷な冬期の気象条件から水田農業を中心に開発され発展してきたが、その過程は岩木川の氾濫による水害、寒冷な北風“やませ”がもたらす冷害、さらには超軟弱地盤等との苦難に満ちた戦いであり、これを克服してきた何代にわたる人々の不屈の精神こそ、この津軽平野を豊かな大地に変貌させた原動力である。

2.地域の歴史

1)江戸時代

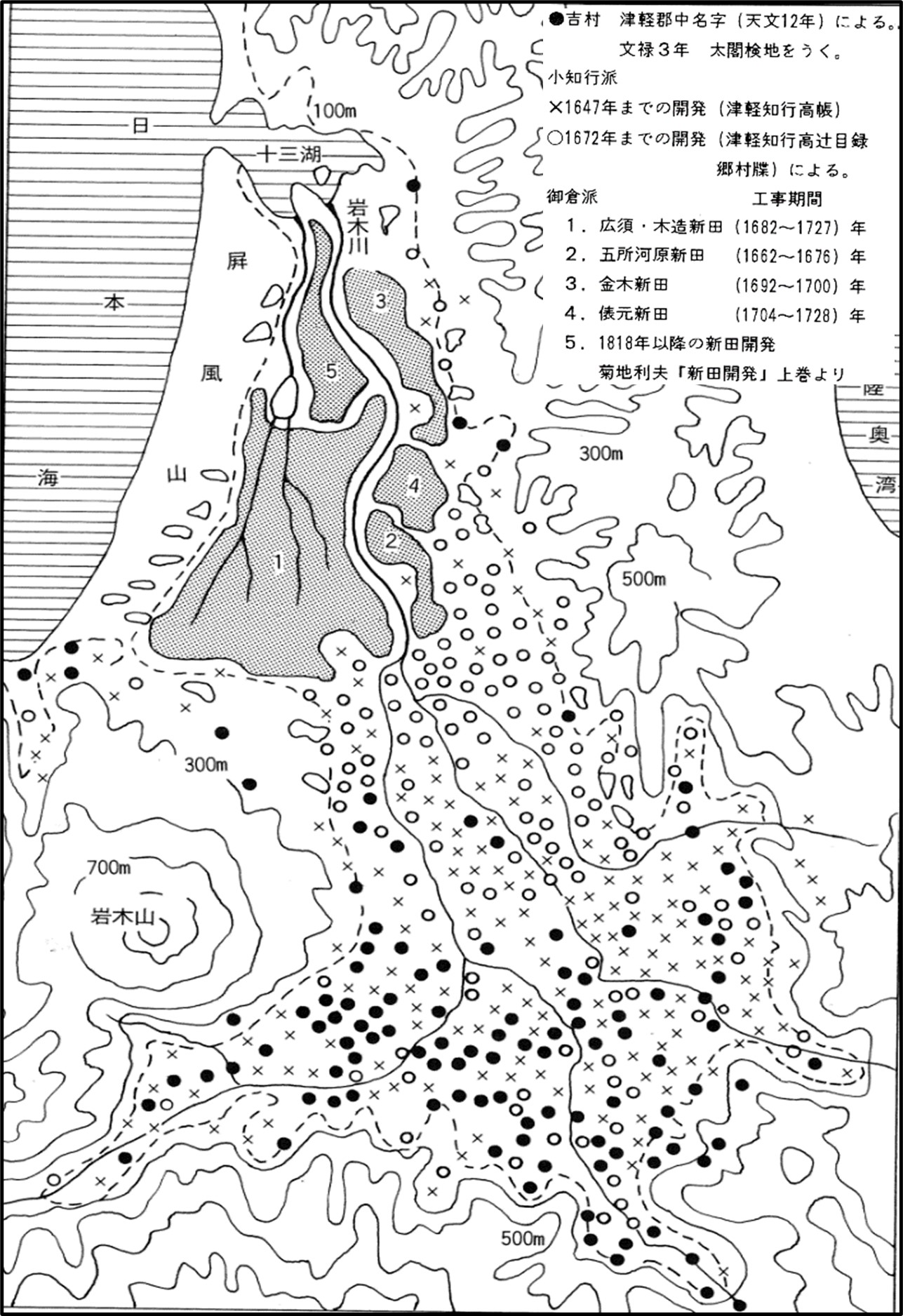

津軽開拓史には、慶長~元和年間、1615年頃の津軽平野は、藤崎妙堂崎以北は北野と唱えられ、荒涼とした萢地で、藻川方面は満々たる湖水であったと記されている。

弘前藩2代藩主、津軽信牧(のぶひら)の時、「新田開発令(1620年)」が出され、藩を挙げて農業開発(開田)が始まった。

天明(1783年)、天保(1833年)等には、冷害型の大飢饉が発生している。特に、当地域は東北地方最北端に位置しているため冷害を受け易く、藩でも農民に多数の餓死者が出て悲惨を極め、住民の離散によって廃村になった所があり、荒廃田が14,000町歩、畑の荒廃も約7,000町歩発生するなど、農業と農村というよりも地域社会存亡の危機があった。藩では下級武士に農業を奨励したり、他国から農民を募集したりする等の奇策も行い復興が行われた。

この結果、藩祖、津軽為信(ためのぶ)の時代の太閤検地(1592年)の際、藩の石高4.7万石が260年後の11代順承(ゆきつぐ)(1839~1859年)の頃には、実に7倍の33万石に達したといわれている。

2)明治時代~昭和(戦前)

明治時代に入ってからの津軽平野は新しい開田がほとんど見られなかった。

明治新政府の誕生、激動、変化の時代であり、農業に対する展望が不透明だった等の社会情勢もあったが、津軽北部地域は開田の最先端区域が岩木川下流部の超低湿地帯であるため、排水路があっても機能し得ない状態であり、排水機場等も皆無に等しかった。換言すれば、当時の土木技術で可能な限界まで湿原が開拓されていたといえる。

このため、冠水被害が容易に発生し、農地ばかりでなく一般生活にも大きな支障が生じており、新たな農地の拡大よりも地域の安全、安定化が重要な課題になっていた。

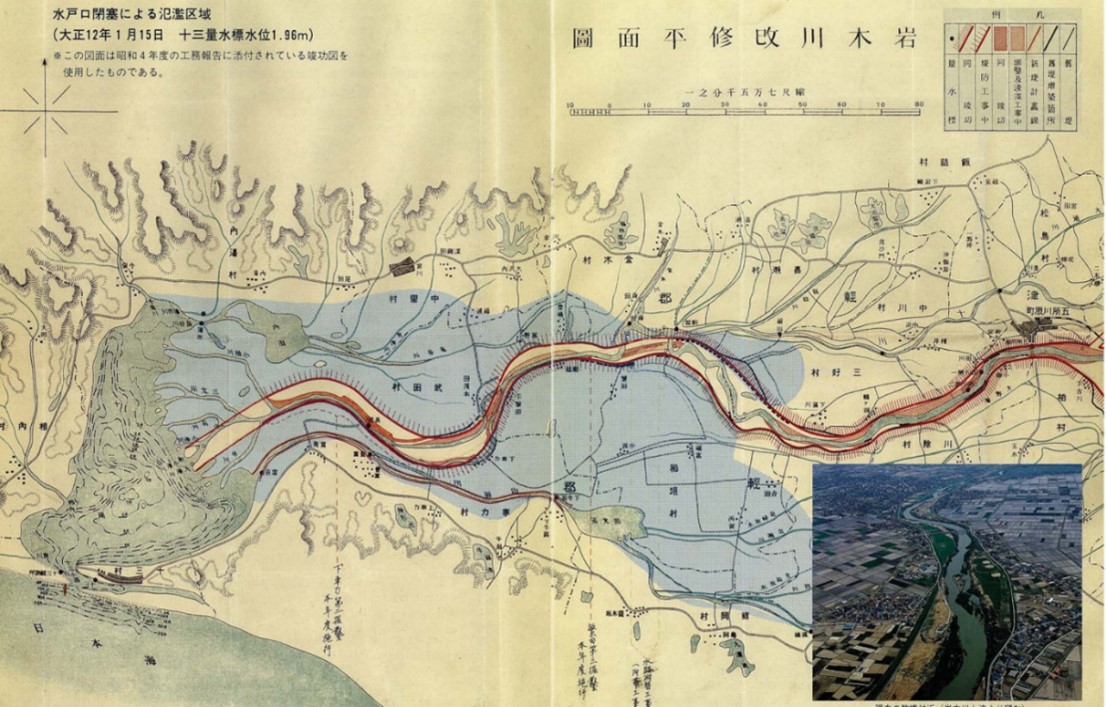

この地域の発展を阻害する湛水の原因は、十三湖河口の水戸口の閉塞と岩木川堤防、十三湖の湖岸堤防が不完全な状態であったことがあげられる。

十三湖河口部は強い季節風や潮流によって砂嘴(さし)が発達し、河口が南北への移動や簡単に閉塞し、これに伴い十三湖の水位が上昇するため、津軽平野全域に大きな湛水被害が発生していた。

図-4は大正時代のものであるが、水戸口の閉塞による氾濫区域が、岩木川の右岸は旧三好村(現五所川原市)まで、左岸は旧稲垣村(現つがる市)までと広範囲に及んでいることがわかる。

明治3年(1870)には、前年の飢饉救済を兼ねて津軽平野全域から11万余の人を動員して閉塞した水戸口を開削した。しかし、毎年10月頃から翌年2、3月頃まで起こる西北西からの強い季節風で堆砂・閉塞が繰り返された。明治10年(1877)には河口閉塞のため、西北両津軽郡で約14,000町歩の農地が被災し、この年から明治13年(1880)まで4ヶ年も続いて閉塞して、その都度甚大な湛水被害が発生した。

また、明治43年(1910)には水田19,000町歩、葦生地1,400町歩が水没し、旧武田村では住宅に浸水する等の大きな被害が発生した等、数多くの記録が残されている。

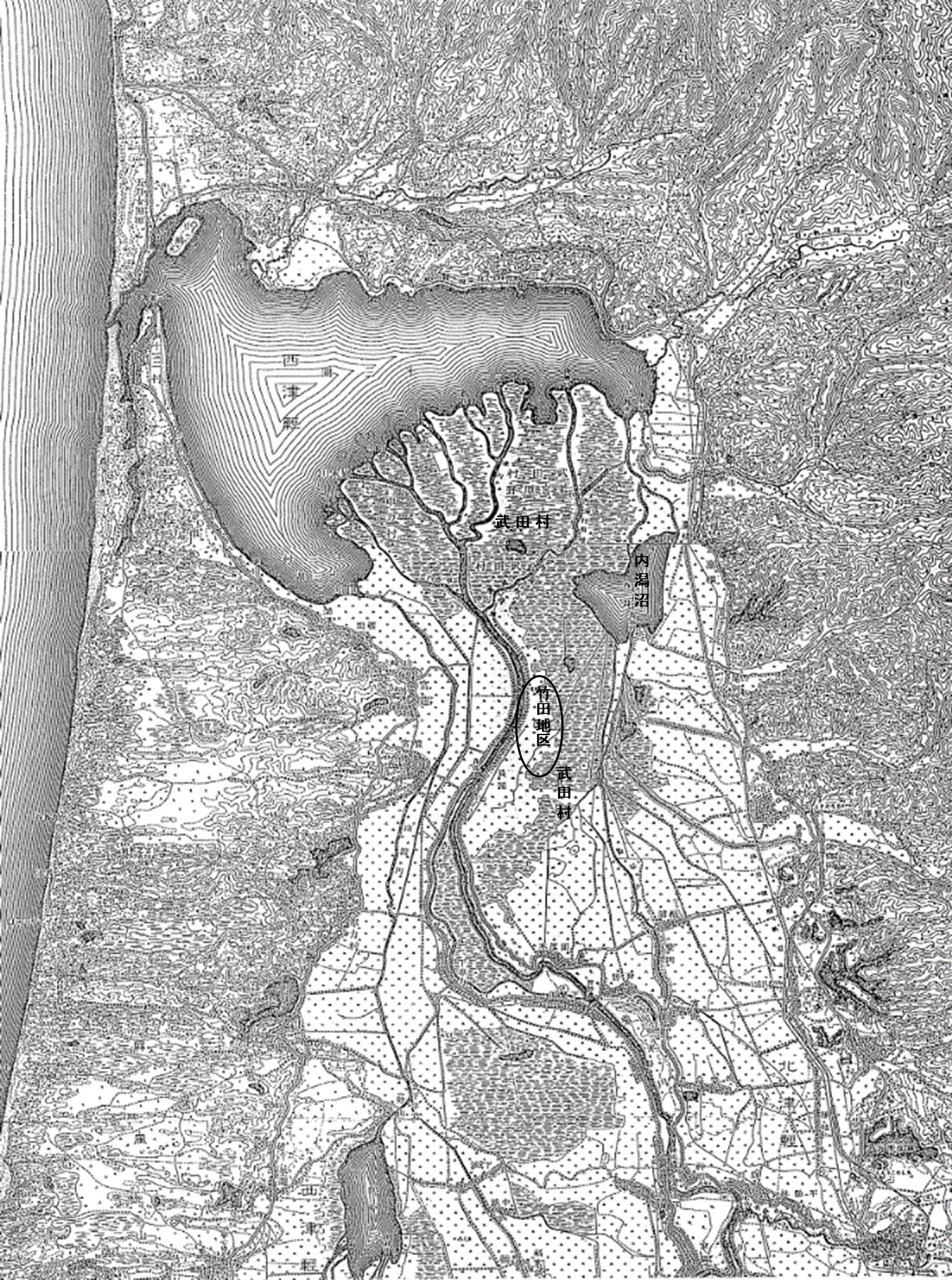

大正時代初期(図-5参照)の十三湖河口の水戸口は現在の放水路よりも南側で日本海へ南西に開口していた。

享保時代(図-3参照)では津軽北部の相当な部分が開田されているのに対して、図-5では、現在の中泊町(旧中里町)竹田地区以北の岩木川右岸側の大部分は明らかに葦原になっている。図-3は見取図であるが、当時の開拓事業に対する真剣な取り組みからみて、開拓されたものの、低湿地等の悪条件からその後放棄されたとも考えられる。

今は幻の「内潟沼」も残っている。

この十三湖水戸口の閉塞は湛水被害ばかりでなく、水戸口復旧位置の有利、不利を巡り古くは天和年間(1681)から地域住民や行政当局の間に幾度も紛争が起きていた。このような問題解決のためにも十三湖河口の安定化を図る必要があり、青森県西、北両津軽郡の郡長は治水方策を立てるよう県や政府に強く要請した。

このようなことから、明治14年(1881)の明治天皇の東北、北海道御巡幸のおり、随行した大隈参議を現地に派遣して視察させた。これにより、翌、明治15年に内務省御雇工師オランダ人のローエンホルスト・ムルデン氏の派遣が実現し、その調査の結果、

(ア)河口の閉塞対策として水戸口に突堤を築造する。

(イ)流域の伐採制限と植林を行うとともに、併せて河川の岸で崩落している所に石垣等の護岸を行う。

(ウ)河道はできるだけ合流させ、流速を大きくして流路断面を確保させる。

等が必要であるとの報告書が提出された。

この報告書を受けて地元が一丸になって岩木川の改修運動を行った。

青森県から調査委嘱を受けた内務省は、明治35年から43年(1902~1911)にかけて十三湖から平川合流地点までの測量調査を実施した。この調査報告書に基づき工事費を積算したが、150万円と高額であったため、県費支出多端の折りでもあり実行に移されなかった。

その後も事態の解決を図るための運動が続けられ、明治43年12月に発足された津軽平野1市4郡の33市町村長、関係県議会議員等による岩木川改修期成同盟会が、国会や政府に陳情を繰り返した。この熱心な運動を受けて、内務省調査が継続して行われ、大正6年(1917)に岩木川改修計画書が提出された。その工事計画は、北津軽郡鶴田町から十三湖まで約11里区間の岩木川改修、十三湖は2里の改修と逆流水門工事、水戸口突堤工事が含まれており、工事予算は700万円であったが、大正7年の国会で可決承認された。

岩木川改修工事は、大正7年(1918)から国(内務省)の直轄事業として工事に着手しているが、洪水量の変更による計画変更等を行いながら、現在も工事を継続中である。

なお、水戸口突堤の建設は大正15年(1926)から始まり昭和22年(1947)に完成しており、その後、70年以上経過しているがこれまでに一度も閉塞していない。

十三湖に接する低湿地帯では農地を湖面水位の上昇や波浪から守るため、村、県費の補助を受けて小堤防が築堤(図-6参照)されていたが、構造が貧弱であったため常に被災していた。このため、これら湖岸堤防を岩木川河川改修計画の一部にするよう請願してきたが実現しなかった。しかし、この要望が後の十三湖囲繞(いじょう)提工事や十三湖干拓事業に繋がることになった。

十三湖囲繞堤工事の検討が始められた昭和16年(1941)は、支那事変が長引き国内食料事情が非常に逼迫してきた時期である。同年政府は主要食糧10ヶ年計画の実施を発表、さらに昭和17年~19年(1942~1944)には第二次から第三次の食料増産対策を発令し、学徒動員や兵役に服していない一般国民を徴用し食料増産に携わる仕事(開墾・暗渠排水・水路土工や農作業)に従事させていた。

当時内務省武田出張所では、十三湖内で大変な苦労をしながら水稲栽培試験を実施した記録が残されている等、国を挙げて食料増産対策に取り組んでいた時代であった。

戦況が次第に悪化してきた昭和17年(1942)に十三湖囲繞提の工事に着手されることになった。しかし、工事の実施に際し、「十三湖囲繞提工事」と「内部の埋立て工事」の施工分担を巡り、一括施工を主張する内務省と内部の農地開発は農商務省とする両省の確執があった。

調整の結果、十三湖囲繞提工事は内務省、内部は農商務省によって施工することになった。

戦況が一層厳しさを増し食料が逼迫する情勢の中で、津軽北部地域では十三湖囲繞堤の完成を前提にして、十三湖沿岸の萱萢地帯を開墾し、食料増産を図る構想がでてきた。

その計画内容は、十三湖沿岸部の萱萢地2,000町歩の開田と500町歩の干拓を柱として、これに付帯する農道や排水路を築造するとともに、これら農地に必要な農業用水は岩木川上流の目屋にダムを建設し、神田橋下流に頭首工を築造して、そこから地区に導水するものであった。この事業計画を実施するにあたり関係農家へ意向打診をしたところ、武田地区は賛成、十三地区は不賛成、その他は負担金や湖面の縮小、後継者不足等から計画について疑問を提示するなどに分かれた。

これから調整に入ろうとした状態で終戦を迎えた。

なお、十三湖囲繞提工事は、昭和21年(1946)に着工し、昭和36年(1961)に完成している。

3.十三湖干拓建設事業

終戦後、食料確保が国民の最大関心事の時代であった。食糧事情が好転しない逼迫した社会情勢の中で、政府は食糧増産を最優先の政策課題として強力に推進した。

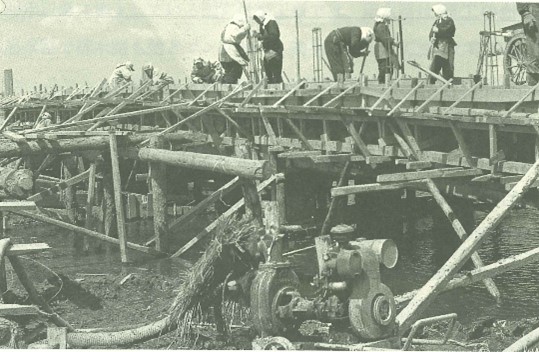

十三湖干拓建設事業は、国の緊急食糧増産対策を背景にして昭和23年度(1948)に着工した。設計基準や施工歩掛等が無いに等しい中で、設計や施工に試行錯誤を続け、軟弱地盤や厳しい寒気の中で悪戦苦闘を続けて、21年の歳月と約50億円の事業費が投じられ、昭和44年度(1969)に完了している。

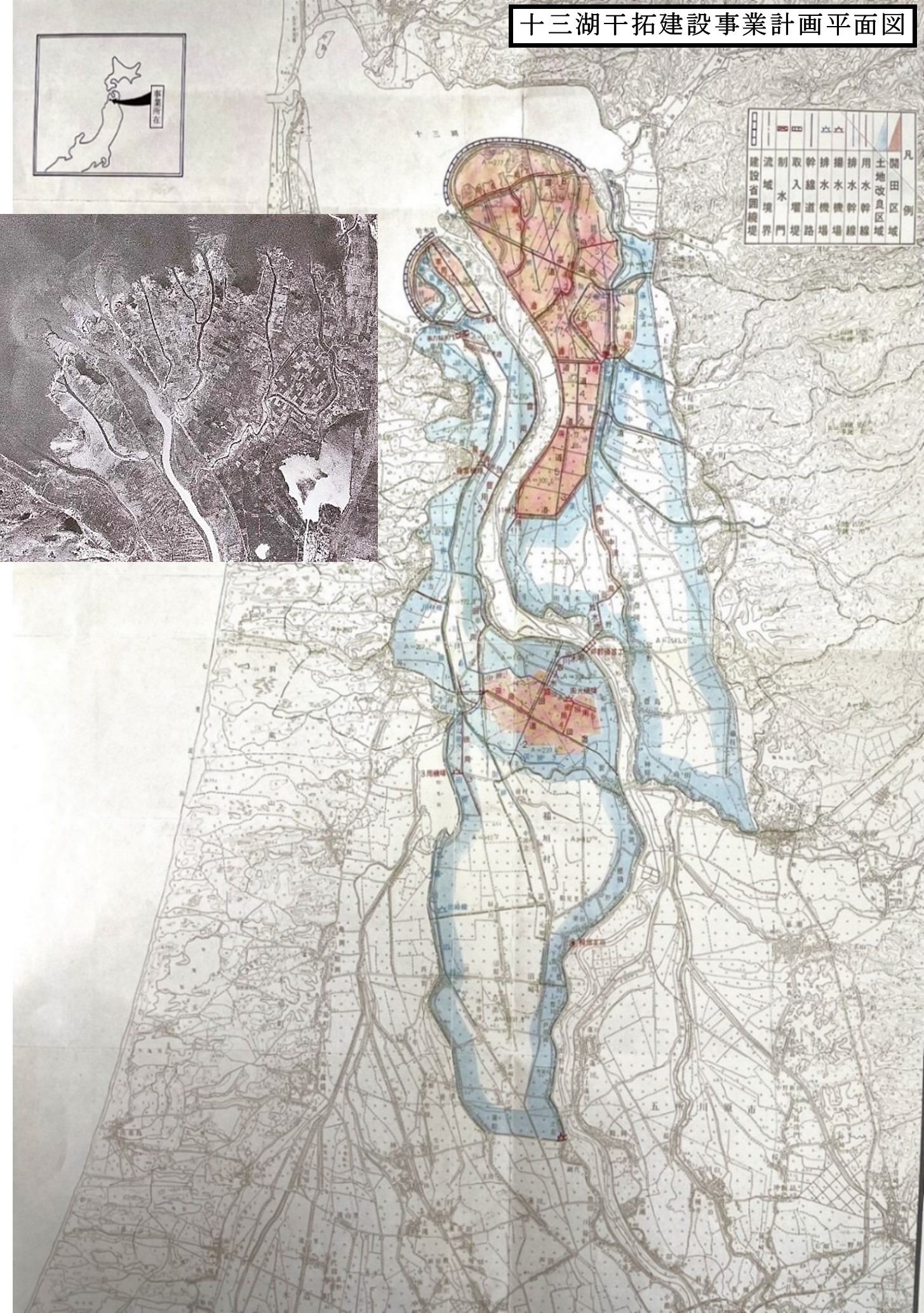

1)事業計画の要旨

本事業地区は津軽平野の北西に位置し、岩木川と十三湖に接する地盤標高の極めて低い排水不良な湿田と原野を擁し、古くから岩木川の洪水や十三湖の水位上昇による逆潮に伴う塩害等の水害を絶えず被る地域である。

このため、地区面積8,280haを対象にして十三湖囲繞提に囲まれた内水面内潟沼、大沼萢と湿原原野を干陸開墾して1,404haの開田と19haの開畑を行い、これに併せて隣接する地区内既耕地(5,377ha)を排水改良するもので、用水は岩木川に求めて芦野頭首工を建設し、補給水源は田光沼及び山田川に求め、排水は機械排水並びに自然排水を併用し、完全に乾田化し農業生産力の基礎を確立するとともに、50戸の入植(右岸:竹田地区)と1,881戸(右岸1,457戸、左岸424戸)の増反により既存農家の農業経過の安定を期するものである。

2)悪条件下での営農状況

下流部は低平地で極度な排水不良地のため、事業が実施される以前の水田は、腰まで沈むほどの低湿地で、「腰切田」「乳切田」と呼ばれていた。

写真-6 “ぬかり田”での農作業

昭和期の車力村牛潟「松兼」湿田から一人では畦畔にあがれず、

助けを借りる農民

(出典:岩木川水系 十三湖水戸口(水戸口50周年記念誌)

建設省東北地方建設局青森工事事務所)

昭和期の車力村牛潟「松兼」湿田から一人では畦畔にあがれず、

助けを借りる農民

(出典:岩木川水系 十三湖水戸口(水戸口50周年記念誌)

建設省東北地方建設局青森工事事務所)

3)十三湖干拓建設事業の効果と波及効果

十三湖干拓建設事業の直接効果は、受益水田の増産効果から、造成された施設の維持管理費を差し引いた効果だけが計上されている。

しかし、排水の強化によって地盤強度が増し、機械化営農が可能になり省力化や作業の合理化など農業の近代化に大きく貢献し、“鳥も通わぬ十三湖”と形容された岩木川下流部の湿地帯を、地域を代表する穀倉地帯へと変貌させた。

さらに、干拓事業は他の国営事業を誘発する等の効果を及ぼしている。

干拓事業で施工された芦野頭首工、鳥谷川制水門及び車力制水門により、従来渇水期には、岩木川は野末付近まで、鳥谷川は福浦近くまで、そして山田川は田光沼まで逆潮となっていたが、各施設の整備により上流は完全にその影響が遮断され淡水化された。この淡水化の新規利用可能水量増が水源となり、国営農地開発事業「屏風山地区(S47~H2)」の実施に繋がり、山林原野などの未墾地を、青森県を代表する畑作地帯へと変貌させた。

また、用排水の分離による合理的水稲栽培が可能になったことで、国営かんがい排水事業「小田川地区(S41~H元)」等が誘発され、農業の改革、改善が津軽平野全域に拡大した。

このほか、低湿地帯で軟弱な地盤のため施工できなかった津軽大橋の架設が実現し、地域内の交通の利便化も進み、過去に類例を見ないほど劇的な事業効果を生み出し、地域社会の安定と発展に大きく貢献した。

4.津軽北部農業水利事業

1)事業実施の背景など

津軽北部地域の湿原や超湿田地帯は「十三湖干拓事業」によって、既存水田地帯並みの安定した高生産農地に急転換し、短期間に食糧基地、津軽平野の中核を占めるようになった。

しかし、このように発展を遂げてきた当地域も、その生命線である用排水機場は、建設後20年以上を経過して老朽化が進行してきた。

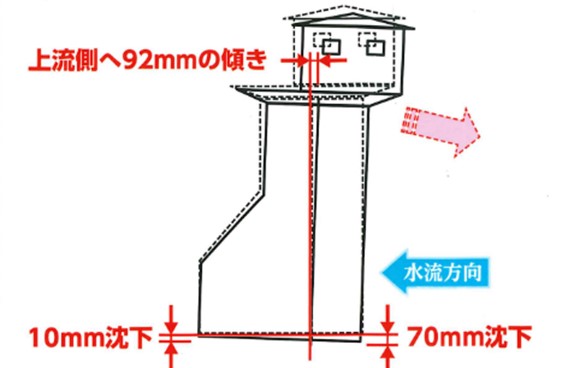

また、干拓地の宿命ともいえる地下水位低下による地盤の収縮、圧密が次第に進行し、地盤沈下によって用水路や排水路が不等沈下して通水障害が発生し、排水機場の機能が低下してきた。

さらに、田面には地盤沈下による湛水区域が拡大する等の被害が発生し、もはや通常の労力、費用では対応が困難になり、施設更新等の抜本的な対策が必要になってきた。

一方、この頃、諸外国からの農産物の市場開放要求の高まりに加え、米の供給過剰をむかえ、水田における米以外の農産物生産のための生産基盤の整備が急務となり、水田の汎用耕地化が緊急の課題となっていた。

2)事業計画の概要など

事業区域は十三湖干拓建設事業と同一となっている。

受益面積は、水田6,680ha(岩木川右岸3,030ha、左岸3,650ha)で、水田の汎用耕地化を促進するための排水改良と一部用水改良を行うため、十三湖干拓建設事業で造成された施設の更新及び改良を図るものである。

用水事業は右岸地域(1,720ha)を対象にパイプライン方式、排水事業は左右岸地域(6,680ha)を対象にして、排水施設の新設や統廃合等を行い、地域一帯の排水強化を図るものである。

昭和57年度(1982)に着工し、15年の歳月と約300億円の事業費が投じられ平成9年度(1997)に完了している。

なお、関連事業として、県営かんがい排水事業(5,530ha)、ほ場整備事業(4,050ha)、県営土地改良総合整備事業(660ha)が計画されている。

5.十三湖農地防災事業及び津軽北部二期農業水利事業

1)事業実施の背景など

両事業地区の基幹的な農業水利施設は、十三湖干拓建設事業及び津軽北部農業水利事業により造成や改良がされたものである。

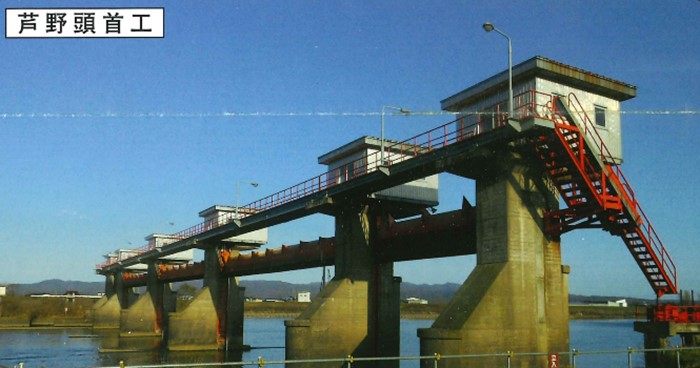

十三湖干拓建設事業で造成された芦野頭首工は築造後50年以上が経過している。度重なる異常出水等により河床低下が進行し、護床工の流亡や堰柱の沈下などの安定性が低下しており、転倒の可能性や洪水発生時のゲート動作の不良による通水阻害による広域的な災害の発生が懸念されている。

また、津軽北部農業水利事業で整備されたパイプラインの可とう管の不等沈下や鋼管部、ポンプ羽根車及び排水路鋼矢板等の腐食など経年的な劣化が進行し再び維持管理費が増加するとともに、農業用水の安定供給、排水機能の維持が困難になってきている。

このため、国営総合農地防災事業「十三湖地区」にて芦野頭首工を全面改修するとともに、国営かんがい排水事業「津軽北部二期地区」にて制水門や揚排水機場、幹線用排水路を改修することにより、災害の未然防止、農業生産性の維持・向上と農業経営の安定を図るものである。

両事業地区とも平成27年度(2015)に着工し、十三湖地区は令和6年度、津軽北部二期地区は令和8年度の事業完了に向け、鋭意工事が進められているところである。

なお、関連事業の農業競争力強化基盤整備事業によるほ場整備等も進められている。

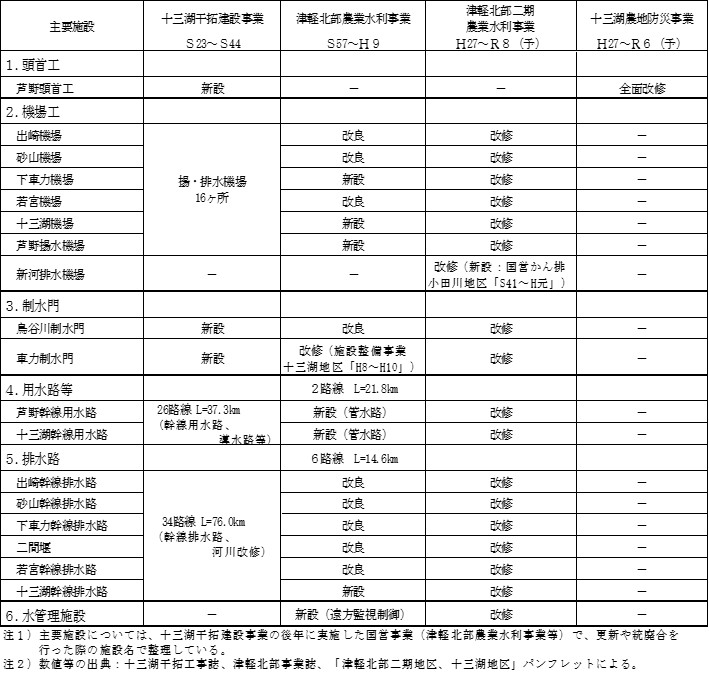

国営事業で造成した主要施設の改修等の経緯は下表のとおりである。

6.現在の営農状況

国営事業等が実施される以前の岩木川下流地域は萱の生い茂る極度な低湿地帯で「腰切田・乳切田」と呼ばれる水田地帯であった。

しかし、国営事業による基幹水利施設の整備、そして関連事業のほ場整備事業等によって水田の大区画化、汎用耕地化が進められ、今ではICTを活用したスマート農業に取り組んでいる農家も見られる水田地帯に変貌を遂げている。

引用文献

1.十三湖干拓工事誌(1969) 東北農政局十三湖干拓建設事業所

2.津軽北部事業誌“蘇る津軽北部” 平成10年3月 東北農政局津軽農業水利事務所

3.十三湖干拓思い出の記録(中里町の土地改良事業) 平成8年3月

青森県北津軽郡中里町、東北農政局十三湖会

4.岩木川水系十三湖水戸口 水戸口50周年記念誌(1996)

建設省東北地方建設局青森工事事務所

5.国営かんがい排水事業「津軽北部二期地区」、国営総合農地防災事業「十三湖地区」

パンフレット “干拓の歴史を未来へつなぐ”

6.青森県庁ホームページ 農業農村整備の概要(2023.10.6)

7.スマート農業及び芦野頭首工工事の写真 十三湖土地改良区

参考文献

1.青森県庁ホームページ 青森県観光情報サイト(2023.8.2)

2.考古学からみた十三湖周辺地域(2023.8.21)

3.岩木川下流部の開拓 ~十三湖干拓前夜~(2023.9.5)

4.山野明男(2013):「青森県十三湖干拓地における入植に関する一考察」

愛知学院大学教養部紀要

5.平成30年岩木川改修100周年記念事業記録誌

岩木川改修100周年記念事業実行委員会(2023.9.5)

2024年10月31日公開

(出展:「津軽北部二期地区、十三湖地区」

パンフレット)