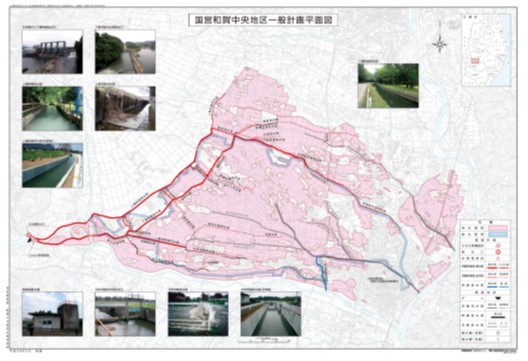

1.地域の概況

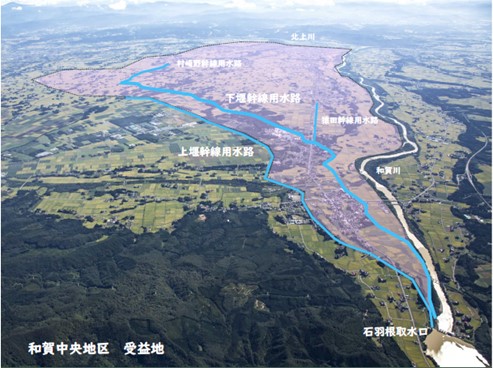

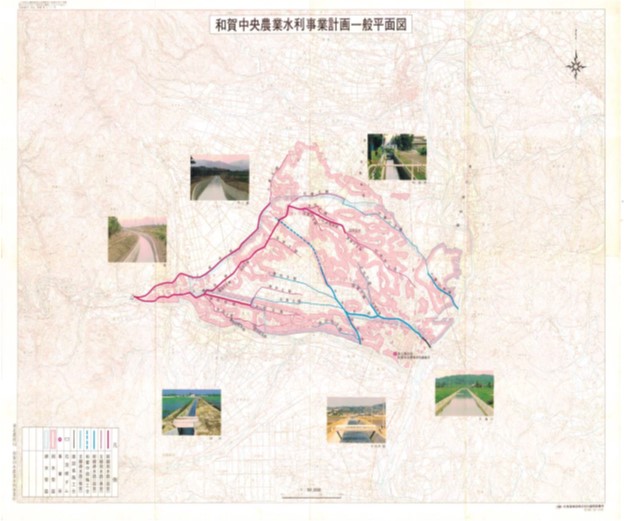

本事業地区は、奥羽山脈の山裾石羽根を頂点とし、北上川、和賀川両河川に向かって展開する緩傾斜地帯で、南は和賀川、東は北上川、そして北は飯豊川を界とする東西16km、南北8kmの扇状地をなす地域で、北上市(約3,100ha)、花巻市(約500ha)の2市に跨る約3,600haの水田地帯である。地形は西北方より東南方に1/500~1/1,000の緩傾斜をなした標高60m~100mの地域である。西隣では国営和賀中部開拓建設事業、北隣では国営及び県営豊沢川農業水利事業が実施された。

2.開発の歴史

北上盆地のほぼ中央部で奥羽山脈を流れ出た和賀川は、北上川との合流点(北上市の南東側)までの間を東流している。この和賀川の南北両岸には幾つかの地形面からなる広大な平野が発達している。この地方には1,000年以上の昔から人間が住んでいたことが竪穴式住居跡の発見によって証明されている。この時代は多く狩猟によっていたことも想像され、穀物の栽培も少しずつ始まっていたと考えられる。

平野内の水源は湧水帯がみられる程度で、利水の観点からみると主要な水源はなく、乏水性の土地といえる。水源として考えられる2大河川のうち、北上川については、扇状地及び洪積台地が西高東低の傾斜をなすうえ、その東端部が河岸低地と急崖をもって接しているため、取水はほぼ不可能である。したがって和賀平野の水田開発について考える場合、唯一の水源ともいうべき和賀川からの利水が最も大きな課題となったことに注意しなければならない。

和賀中央地区は、今日ほぼ全域にわたって水田化している。その水田の造成と改良の過程は、大きく3つの時期を画して成就された。すなわち、藩政時代、昭和初期、昭和40年代の3期である。なかでも、昭和初期には、1,000haを上回る大規模な農地が造成された。

1)藩政時代の新田開発と水利施設

17世紀から18世紀にかけて、南部藩は藩体制維持のため農地を拡張し農業生産の拡大を計った。このとき奥寺八左衛門定恒は上堰(うわぜき)及び下堰(したぜき)を開さくし村崎野新田を開発した。また松岡八左衛門好忠は猿田堰(さるたぜき)を開さくし松岡新田を開発した。いずれも和賀川からの用水の開発によって成就したもので、南部藩時代の最も顕著な農地開発の偉業として位置付けることができる。

(ア)上堰・下堰と奥寺新田

奥寺八左衛門定恒が出願し、藩営新田として許可された奥寺新田は、南部藩新田開発中、最も顕著な効果をあげた新田であった。

定恒は、横川目から後藤野、村崎野方面に亘る荒漠の地に水を引けば大きく国富をなすことができると考え、現地を綿密に調査し、計画を策定して藩に新田開発の出願を行い、藩営として寛文5年(1665)11月許可された。

新田開発の許可を得た定恒は早速工事に着手したが、幾度か失敗を重ねていたところ、ある夜不思議な夢を見た。「お前の求めている水源地は、明朝朝霜を表にした白い狐の足跡を追うて山の西の腰に行くと連理の樹がある。その近くを穿つ(うがつ)ならば水が流れ入る良い地点を発見するであろう」との神のお告げであった。定恒はこれにより新しい水源地と水路を発見できたと言われている。取入口から穴堰(トンネル)約2.3km、開渠約18.4kmの長大な水路が延宝3年(1675)に10年の歳月をかけて完成した。これが上堰である。

上堰の開削に成功した定恒は、その勢いを得て、その翌年延宝4年(1676)上堰の途中から分水する穴堰及び水路約5kmを3年で完成させた。

これにより約470haの新田開発が行われた。

(イ)猿田堰と松岡新田

松岡八左衛門好忠が和賀川に上水を企画し猿田堰を開削し大開墾をはじめたのは、寛文5年(1665)以降からで、和賀郡横川目村竪川目猿田より取水し水路約19kmを完成させ、約345haをかんがいした。

2)昭和初期の新田開発と水利施設

和賀平野は北上川中流域にあって、西部奥羽山脈には比較的規模の大きい鉱山を控えた特異な地域である。一群の鉱山は、金、銀、銅鉄を産し、生産額は岩手県の総鉱産額の3分の1を占めていた。この輸送条件の整備を兼ねて大正5年に国鉄横黒(おうこく)線(現北上線)の工事が始められた。水田の鉄道用地への転用により、潰れ地の代替を求めて水田開発の端緒となった。

また、米価を見ると米騒動のあった大正7年以降急激な高騰がみられること、工事による雇用賃金の上昇により米の商品化が進んだことから、開田の動きが活発になった。

一方、水田拡張の前提となる水利用について、水利組合は何れも新規加入を抑制し、旧田とのバランスがとれていた3堰の水利体系に矛盾が生じ始め、深刻な用水不足が生じていた。

こうした問題の解決は、旧田に対する用水の補償と、新規開田のための用水供給の両面を満たす以外になく、これが和賀郡中央耕地整理組合設立の直接的な契機となった。

大正8年6月開墾助成法が施行されると、和賀郡長益子晋は関係町村長の同意を得て耕地整理組合設立の認可手続きを行い、大正9年2月13日和賀郡中央耕地整理組合が設立された。

当初事業は、開田2,583.3ha、開畑2,887ha、旧田補水2,850.7haと和賀平野のほぼ全域を対象として計画されたが、起債がことごとく失敗し組合事業は一時とん挫した。

組合に再び蘇生の機会を与えたのが、大正12年4月に施行された用排水幹線補助規程であった。この制度は、県営事業として受益面積500ha以上の工事を対象に、幹線水路事業費の50%を補助する制度であった。

組合は、地区民が負担金に堪える程度に開田計画を縮小し、幹線水路を県営事業で実施するよう県に申請し、県の調査、設計を経て大正15年6月初の県営幹線水路工事として採択され着工の運びとなった。この計画の概要は下記のとおりである。

| 開田 | 1,303.8ha |

| 旧田補水 | 2,460.0ha |

| 水源と取水量 | 和賀川 390個 (注)1個は0.0278m3/s |

| 取入幹線 | 2(改修) |

| 起債 | 88万円 |

| 組合費 | 145万4,580円 |

| 補助金 |

開墾助成金 用排水幹線改良事業費補助 |

| 組合費の負担 |

水量別 旧田 91銭2厘 新田 4円17銭8厘 |

事業は、昭和2年から幹線用水路の主要部分(新上堰線、新下堰線、新猿田線)は県営事業として、開田工事は県営末端水路を含めて組合事業として着工し、前者は5年、後者は11年を要して完了した。

幹線用水路取入口は、和賀川390個の取水ができるよう2カ所の取水口を新改築した。一つは横川目村綱取付近にある上堰取水口を変更し、新たに50個の取水ができるよう約100mの取水トンネルを新設し、他の一つは横川目村石羽根付近にある下堰取水地点に340個の取水のため約230mの鉄筋コンクリートの取水堰堤を新設した。これにより猿田堰の取水口は廃止した。猿田堰へは、新下堰より分水し、旧猿田堰へ接続した。これらにより、現在の水利形態ができあがった。

3)昭和40年代の水利施設

奥寺八左衛門定恒、松岡八左衛門好忠が開削した上堰、下堰、猿田堰は、昭和初期に県営事業で改修されたが、40年を経過し老朽化が甚だしく、抜本的な改修工事に迫られていた。改良区では県営かんがい排水事業で幹線用水路を改修するよう県に陳情し、県はこれを受けて昭和40年に調査に入った。調査の過程で、この事業が国営かんがい排水事業としての規模を有していることが判明し、改良区、関係市町村は、和賀中央地区国営用排水事業促進期成同盟会を結成し、関係機関への陳情が繰り返され、昭和41年1月16日採択が決定した。

事業は昭和43年度から開始され、昭和54年度完了し、地区内の用排水路は抜本的に改修された。

3.土地改良区の設立と発電水利の調整

1)土地改良区の設立

昭和24年6月6日法律第195号をもって土地改良法が公布され、ついで8月には土地改良法施行令や施行規則などが制定公布された。大正9年に結成されて以来の長い歴史をもつ和賀郡中央耕地整理組合は、土地改良法の施行に基づき、昭和26年8月31日岩区第13号をもって和賀中央土地改良区への組織変更が正式に認可された。組合員3,570名、地域面積は3,510haであった。

なお、現在は和賀中央、更木島東部、鬼柳、和賀川、千貫石の5土地改良区が合併(平成20年8月1日)し、岩手中部土地改良区となっている。合併により受益面積10,480haを有する県内一の改良区となった。

2)発電水利との調整

和賀中央土地改良区では、その前身である和賀郡中央耕地整理組合時代から慣行水利権をもっていた。その量は、和賀川総水量10.834m3/s(上堰1.389m3/s、下堰9.445m3/s(うち猿田2.583m3/s)であった。ところが、昭和27年に東北化学振興株式会社(現在は東北自然エネルギー株式会社)は、改良区に協議しないで下堰取水堰堤上流部にダムの築造を建設省の許可を得て工事に着手しようとした。このダムは石羽根ダムといい、東北化学振興株式会社は、この上流に所有していた大荒沢発電所が、建設省施工の多目的ダムである湯田ダムの築造により水没するため、その代替発電所として計画されたものである。

発電利水が行われた場合の農業水利への影響は大きいことから、交渉団体として和賀川水利権対策特別委員会を結成して交渉にあたった。県が仲介し、会社と改良区の間で具体的な協議が始まったのは、昭和27年5月31日からであった。協議を重ねた結果、昭和27年10月31日協定書を締結した。その主な内容は次のとおりである。

① 農業用水が発電用水に優先すること

② 上堰及び下堰の取入水門の管理権は改良区が所掌し、その維持管理費は会社の負担とすること

③ 発電事業により改良区に及ぼす損害は、会社において補償をなすこと

さらに、上堰の取入口は石羽根ダム上流4kmの地点であるが、ダム築造と共にその隧道が途中2.42km使用できなくなることから、石羽根ダムで補償された。

4.国営和賀中央農業水利事業 (一期)※

※( )書きは下記事業と区分するため追記

1)事業に至る経緯と沿革

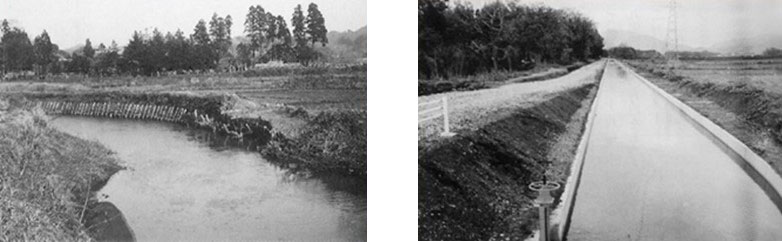

本地区は、前述したとおり藩政時代に奥寺八左衛門定恒が上堰及び下堰を開削し、和賀川から取水して村崎野新田が開発され、また同じ頃松岡八左衛門好忠が猿田堰を開発し、和賀川から取水して松岡新田が開発されたのが始めである。これらの施設は村役人を中心に部落単位で維持管理が行われてきた。大正末期に至って、西部鉱山の開発、国鉄横黒線(現北上線)の新設等による環境変化とこれに伴う経済的刺激を受けて開田が盛んになった。しかし、下流の水量も考慮しない無計画な開田であったため、全般に用水不足を生ずる結果となった。これを改善する目的で昭和初期に用排水改良事業を施工したが、用水不足の解消に至らなかった。昭和28年東北化学振興株式会社(現在は東北自然エネルギー株式会社)が、下堰取水堰堤上流部に発電ダムを築造し、用水施設水没の代償として堰堤から直接取水することとなり、用水不足は若干改善された。しかし、施設の大部分が土水路であり用排水兼用となっていることから、老朽化がひどく、湿田地帯を生じ、出水時には断面不足と相まって容易に氾濫被害を生じている。また、用水路も荒廃による水路損失と配水の不合理から末端では用水不足が生じており、これに要する維持管理費が年々増大し、地区農民は不安定な農業経営を続けていた。

以上の状況を改善するため、国営土地改良事業として昭和41年4月1日から昭和42年9月30日まで国営土地改良事業計画地区調査、昭和42年10月1日から昭和43年9月30日まで全体実施設計を行い、昭和43年10月1日に本事業に着手した。

2)事業概要

(ア)事業名・地区名

事業名:国営かんがい排水事業

地区名:和賀中央地区

(イ)事業の目的

前述した地域の状況を改善するため、用排水路の改修と中央幹線放水路を新設し流域からの流出水を速やかに排除して、用水不足ならびに湿田を解消し、関連事業である附帯県営ならびに団体営かんがい排水事業及びほ場整備事業を実施して、用排水施設の完備による維持管理費及び大型機械導入による営農労力の節減等により生産性を高め、地区農民の農業経営の近代化と安定化を図るものである。

(ウ)受益面積

| 関係市町村: | 岩手県北上市、花巻市、和賀郡和賀町(現北上市)、和賀郡江釣子村(現北上市) |

| 受益面積: |

4,053ha(水田 4,012ha 開田41ha)

用水改良 4,053ha 排水改良 3,227ha(用水改良の内数) |

(エ)事業期間

昭和43年度から昭和54年度

(オ)事業費

49億円(完了時点)

(カ)主要工事

| 用水路: |

上堰幹線用水路 9.3km

下堰幹線用水路 9.9km 村崎野幹線用水路 3.4km 猿田幹線用水路 2.4km |

| 排水路: |

中央幹線排水路 6.5km(一級河川区間0.4km含む)

中央幹線放水路 1.5km 中田幹線排水路 0.6km 大堰川幹線排水路 2.3km |

5.国営和賀中央農業水利事業 (二期)※

※( )書きは上記事業と区分するため追記

1)事業に至る経緯と沿革

本地区は、前述した和賀中央農業水利事業によって幹線用水路25km、幹線排水路11kmが整備された。また、併せて実施された県営かんがい排水事業、県営ほ場整備事業等によって末端用排水路の整備や30a区画への整備が行われ、農業生産性のさらなる向上と農業経営の近代化が図られ、現在に至っている。

しかし、これらの施設は事業完了後約40年が経過しており、老朽化及び寒冷な気象条件による施設の性能低下により農業用水の安定供給に支障を来すとともに、施設の維持管理に多大な費用と労力を投じなければいけない状況となっている。また、降雨形態及び農地転用による雨水の流出形態の変化により流入量が増加し、近年中央幹線排水路周辺において溢水・湛水被害が度々発生している。

以上の状況を改善するため、国営土地改良事業として平成20年度から平成23年度地区調査、平成24年度全体実施設計を行い、平成25年10月1日に事業に着手した。

2)事業概要

(ア)事業名・地区名

事業名:国営農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型)

地区名:和賀中央地区

(イ)事業の目的

前述した地域の状況を改善するため、取水口の合口及び幹線用水路の改修と併せて、地形条件を利用した用水再編を行い、農業用水の安定供給と施設の維持管理の軽減を図る。さらに、幹線排水路の改修等を行い、湛水被害の軽減を図り、農業生産の維持及び農業経営の安定に資するものである。併せて、地区内の農業用水が従来から有している防火用水等の地域用水機能の増進に資するものである。

(ウ)受益面積

| 関係市町村: | 岩手県北上市、花巻市 |

| 受益面積: |

3,598ha(水田)(事業開始の平成25年時点)

用水改良 3,598ha 排水改良 1,888ha(用水改良の内数) |

(エ)事業期間

平成25年度から令和7年度(予定)

(オ)事業費

215億円(平成23年度単価)

(カ)主要工事

| 取水口: | 石羽根取水口(新設) 1カ所 |

| 用水路: |

上堰幹線用水路 9.5km

下堰幹線用水路 9.8km 幹・支線用水路 17.5km 導水路・送水路 24.2km |

| 排水路: | 中央幹線排水路 1.6km |

(キ)事業の特徴

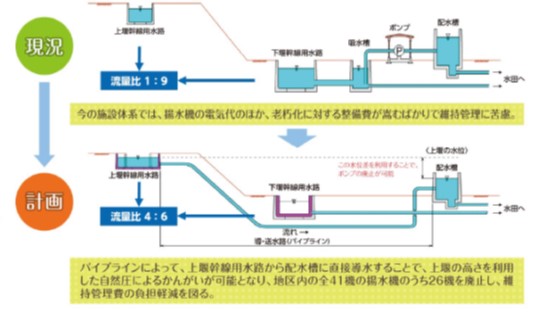

① 農業用水再編

上堰幹線用水路と下堰幹線用水路の高低差を利用した用水再編により既存の排水機場を廃止する。従来下堰から分水し加圧機場により配水槽の必要水頭を確保しほ場へ配水していたが、これを上堰から分水し高水頭を維持し配水槽へ接続することにより加圧機場を廃止し、維持管理費の軽減を図る。

② 小水力発電

上堰取水口と下堰取水口の合口により新たに生み出された下堰幹線用水路までの落差を利用した小水力発電を導入し、維持管理費の軽減を図る。

③ 地域用水機能の保持、増進

本地域の集落は、上堰・下堰の水を利用した開田を契機として形成されたところも多く、その中には水路周辺に形成された集落も多い。このため、上堰・下堰の水は水稲栽培に利用されるだけではなく、洗い場として利用されるなど、人々の暮らしになくてはならないものとなっている。また、水路の周辺に桜の木などが植栽されているところも多く、水の流れと相まって豊かな水辺空間を形成しているところも数多くみられる。

このような上堰・下堰の担っている地域用水機能を保持、増進を図る。

6.地域の農業

本地域の営農は、水稲を中心に、水田の畑利用による大豆、小麦等の土地利用型作物のほか、さといも(ブランド農産物「二子さといも」)、アスパラガス等の露地野菜を組み合わせた農業経営が展開されている。

10ha以上の経営体及び農業生産法人等は増加しており、地域農業の担い手となっている。

7.事業の効果

1)農業生産

事業実施により、老朽化している水路が更新・補修され、併せて農業用水の再編により揚水機場の削減が図られ、維持管理費、水管理に要する労力の節減につながっている。また、有効落差を利用した小水力発電の実施によりクリーンエネルギーの創出と維持管理費の一助となっている。

併せて、放水路の拡幅整備により湛水被害の軽減に寄与している。

これら事業の効果により、安定的な農業用水の供給が継続されること等により、地域農業の生産が維持され、併せて、地域農業を担う農業法人等によるスマート農業技術の導入の契機となっている。

2)地域用水機能の増進

本地区の上堰・下堰は、開祖の奥寺八左衛門定恒にちなみ「奥寺堰」という名称で呼ばれ「疏水百選」にも認定され、地域住民に親しまれている。用水施設は、従来から洗い場や防火用水、親水施設として利用されており、施設改修と併せて「地域用水環境整備計画」に基づき、地域用水機能の維持・増進を図っている。

8.水利権

取水施設の水利権は、「発電水利との調整」で述べたとおりの歴史的経緯があり、従来の地区であれば事業実施を契機として農林水産大臣が水利権を取得するが、本地区は土地改良区理事長が所有している。

引用文献

1.和賀中央土地改良史 昭和50年10月 岩手県和賀中央土地改良区

2.和賀中央(一期)事業誌 昭和55年3月 東北農政局和賀中央農業水利事業所

3.和賀中央農業水利事業(二期)概要図 東北農政局和賀中央農業水利事業所

参考文献

1.国営土地改良事業再評価「和賀中央地区」 東北農政局ホームページ

2024年10月31日公開