1.最上地方の概況

2.最上地方の歴史(原始・古代・中世・戦国時代)

3.近世の郷土

4.最上地方の歴史(明治・大正・昭和・平成)

5.事業の主な経緯

6.地域の農業

7.国営事業概要

8.事業の特徴

9.事業実施の効果

10.事業実施による環境の変化

1.最上地方の概況

山形県は、東北地方の日本海側に位置し、東京からおおむね北に300km、山形新幹線で約3時間の距離にあり、一般には、全国生産量の7割を占める「さくらんぼ」と鮮やかな四季で知られている。

蔵王(ざおう)、月山(がっさん)、鳥海(ちょうかい)、吾妻(あずま)、飯豊(いいで)、朝日(あさひ)と日本百名山に数えられる秀麗な山々に囲まれ、南から連なる米沢、山形、新庄の各盆地と庄内平野を「母なる川」最上川が流れる美しい自然に恵まれた地域である。そこでは、人の住む集落、市街地と農地や里山が綾をなし、自然と人間が調和した地域が広がっている。

江戸時代、俳聖・松尾芭蕉は「奥の細道」の全行程156日のほぼ三分の一に当たる43日間を山形県で過ごし、その旅は出羽三山を目指した「心の旅」とも言われるように、いにしえから山形県は精神文化の地とあがめられてきたところである。

最上地方は、山形県の北部に位置し、新庄市を中心に最上町・舟形町・金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村・大蔵村の1市4町3ケ村(平成21年4月1日)から成る。新庄盆地は、東にそびえる奥羽山脈と西に連なる出羽山地との間に造山運動により形成された地溝性の盆地である。新庄盆地の中心部は、神室山(かむろさん)を源流とする泉田川、杢蔵山(もくぞうさん)を源とする新田川(にったがわ)によって形成された扇状地からなる。新庄の年平均気温は約10度と県内では最も低く、稲作等の農作物に及ぼす影響は大きいところである。

7~8月は平均気温が22~23度と高いが、秋には移動性高気圧に覆われると晴れるものの夜間は霧が発生し、冬は平均積雪深が145㎝で、最深積雪深は60㎝~190㎝と年による変動が大きく年平均降水量も2,022㎜と多い。

2.最上地方の歴史(原始・古代・中世・戦国時代)

(1)原始

最上地方に人が住み始めたのは、今から3万年ないし1万5千年の昔、後期旧石器時代と考えられ、新庄市周辺の台地、丘陵から石刃(せきじん)、尖頭器(せんとうき)が出土している。この頃の新庄盆地は大きな湖があり、この周りの標高100mないし120mの範囲に住み、オオツノジカやナウマン象を狩っていたと思われるがまだまだ謎が多い。

県内一円に縄文時代の遺跡が確認され、西の前遺跡(舟形町)からは高さ45cmの国内最大級の土偶「縄文の女神」が出土している。

(2)古代

奈良に平城京が開かれた二年後の和銅5年(712)9月に、越後国(新潟)から出羽郡を割いて出羽国(でわこく)が建国された。その四年後、陸奥国(みちのくこく)から最上(現在の村山、最上)、置賜(おきたま)の二郡が出羽国に編入された。当初の出羽国はほぼ山形県の範囲で成立し、だんだんその領域を北へ秋田県側に伸ばしていった。酒田市の城輪柵(きのわさく)遺跡はこの頃の国府と考えられている。

天平(てんぴょう)8年(736)陸奥按察使大野東人(みちのくあぜちおおのあずまんど)が大軍を率いて多賀城から奥羽山脈を越え、大室塞(おおむろさい)(尾花沢付近)、比羅保許山(ひらほのみやま)(金山町付近)に陣を張り、多賀城、秋田城の間の道路の確保を図った。

平安時代に入ると、山形から最上川をたどるような交通路、駅馬・伝馬が整備され、新庄市本合海の八向神社が川舟の守り神として厚く信仰されており、本合海は陸奥と出羽を結ぶ交通の要衝であった。

飛鳥から平安時代にかけては、奈良や京都といった中央の権力に山形県が組み込まれていったが、平安末期の山形県は奥州藤原氏の影響下にあったものと見られ、義経伝説が庄内、最上地域に多く残されている。

(3)中世

鎌倉時代に入ると、奥州藤原氏攻めに功績のあった関東武士団が県内各地の地頭に任命された。こうした村山、置賜地域の大江氏(寒河江氏、長井氏)、庄内地域の武藤氏(大宝寺氏)などは、初めは代官を置いて統治するが、次第に県内に定着するようになり、名字に地名を掲げるなどして地方領主となっていったのである。

室町時代に入って、南北朝の混乱期、宮城県北部に本拠を置いた奥州管領(かんれい)の斯波(しば)氏は延文元年(1356)に斯波兼頼(しばかねより)を羽州管領として山形に派遣した。斯波氏は当時最上と呼ばれていた山形を本拠としたので、名字も最上氏と改め支配を広げていき、戦国期には最上義光(もがみよしあき)が出て、村山地域から最上、庄内地域へと北方に勢力を拡大した。

(4)戦国時代

応仁(おうにん)の乱を境として、文明8年(1476)から最上地方2万7千石は清水氏が支配することとなった。その後、最上義光は天正9年(1581)に鮭延氏の本拠真室川城を攻め落とし、最上地方全体を手中に収めた。新庄の地名が文書に初めて現れるのはこの頃である。当時は新庄を全て新城の字を当てていたようである。天正15年(1587)に最上義光は、大軍を送って武藤勢を制圧し、庄内領有の悲願を達成したのである。

3.近世の郷土

(1)清水氏の滅亡と日野氏の入部

慶長19年(1614)には、清水氏は最上家に滅ぼされ、攻撃の主将日野将監(ひのしょうげん)が管理するところとなった。日野氏は居城として新庄を選んでからは、新庄が最上地方の政治・経済・産業・文化の中心となった。

日野氏は8ケ年の統治であるが、城下町作り、新田開発・鉱山開発を進めており、元和(げんな)5年(1619)には領内の土地改めを実施し、土地の等級を上、中、下の三段とし農民の把握を強化していた。

(2)戸沢(とざわ)氏の政治

①戸沢氏の入部

元和8年(1622)に、山形最上家は幕府より改易になり、4藩に分与され、新庄戸沢藩は6万石の遺領となり、新庄藩が始まった。これ以降明治初年まで11代にわたり支配が続いた。

②城下町整備と新田開発

初代戸沢政盛(まさもり)は、新庄城と城下町を整備し、二代藩主政誠(まさのぶ)が引き継いで整備を行った。また、政盛は、新庄北郊の指首野(さすのの)・塩野地方と鮭川(鮭川)下流域津屋野・鞭打野(むちうちの)の2ケ所で新田開発を行った。前者は泉田川の扇状地扇央の地に当たり、水利の便を得ることができず、広大な平野は長い間荒れ野のまま放置されていた。政盛は、庭月村(鮭川村)に帰農していた旧鮭延氏の遺臣岩間作右衛門を開発の棟梁(とうりょう)とし、8人の百姓を呼び寄せて羽州(うしゅう)街道に住まわせたのが、泉田村(いずみむら)のおこりである。泉田村の開田用水として、藩の費用で上流部吉沢村(新庄市)に大堤(おおつつみ)・小堤(こつつみ)の2堤を築き更に萩野村の余水を専用することとした。こうしてこの地区の開発は大いに進むが、下流部の新田増加につれて、用水を巡る上流部との水争いが激烈になったのである。

この地方の開拓は明治以降も活発に継続され、明治26年頃には泉田の新田繁人(にったしげと)によって集水暗渠(しゅうすいあんきょ)の法が発明され、水田面積が一挙に2倍になった。これは表流水の見えない泉田川の川敷きを上流部に向かって掘り進み、地下水を集め、これを下流部に導き田んぼに潅水(かんすい)する方法である。短期間に18本も開かれ、現在の新庄市の上水道の水源もこの方法によっている。

(3)郷村支配

①郷村支配の制度

新庄藩領は、現在の最上郡と村山郡の一部にまたがる72ケ村6万石の地で、戸沢氏はこれを統治するのに12の郷村に分け、各々に代官1名をおいて支配した。一郷には数ケ村ないし10数ケ村が含まれ、村には庄屋(しょうや)・組頭(くみがしら)・筆取(ひつとり)・長百姓(おさひゃくしょう)などの村役人がおかれた。新庄は羽州街道の宿場町でもあったので、諸大名の参勤交代の折、宿泊所たる本陣が五日町・十日町に各一軒あり、名主と同格に扱われた。

②福宮村大堰水論一件

文政8年(1825)の髙橋家文書によれば、福宮大堰の水揚げに行った福宮村の人々が上流部福田村地内で福田村の者が不正に同堰から分水していることを発見したことに始まる。その後、福宮村の3~4名が福田村の役屋にいったところ、理不尽にも福田村の庄吉らが、福宮村の円助にとびかかり殺してやるとわめきながら打擲(ちょうちゃく)した。円助はけがを負ったため、通りかかったお目付役様2名に、今後干ばつになっても水揚げに行くことができなくなるので事情を内々申し上げた。

その後、両者の言い分を聞きとり、藩は7月29日付で次のような「申し渡し」を福宮村及び同村組頭円蔵に下した。

すなわち、福宮村百姓に対しては、

3月28日用水不足のために、大勢で福田村役屋に押し寄せ、福田村の者共と喧嘩(けんか)に及んだこと、甚だ不埒(ふらち)の極みである。よって処罰すべきところであるが、特別の慈悲を持って処罰を免ずるので以後心得違いのないように、両村和熟し農業に専念せよ。

また、福宮村組頭円蔵に対しては、

3月28日、吟味したところ、円蔵は前年閏(うるう)8月13日堰普請(せきふしん)の節、福田村分水の諸堰口に四つ枠を据え付ける工事についても、これをしばらく中止するようにとの代官の命令を福田徳左衛門から達せられたにもかかわらず、石橋堰口やその他の堰口に、福田村の立ち合いを得ずに勝手に工事を進めたのは全く不稔の至りである。よって閉戸(へいこ)を申し付ける、との命令を下した。

この事件を通して、この地区の用水確保がいかに困難であったかが伺われる。

(4)嘉永(かえい)の藩政改革

新庄藩は、2代藩主正誠(まさのぶ)の時代、寛文から元禄(げんろく)元年にかけて全盛を迎え、年貢が13万余俵、人口5万8476人となる。しかし、宝永年間になると藩財政は窮乏を告げ、藩士からの借り上げが行われるようになり、宝暦5年(1755)、天明4年(1784)、天保(てんぽう)4年(1833)の凶作、飢饉(ききん)で藩財政は窮迫化した。この飢饉は冷害によるもので、度ごとに多くの餓死者を出すほどの深刻さであった。

このような中、家老吉高勘解由(よしたかかげゆ)による嘉永の藩政改革が行われる。彼は極端な緊縮政策を取り、藩士には1人1日5合のコメを給する面扶持(つらぶち)の制を断行し、支出の削減を図った。一方、米沢藩から遠藤仁右衛門を招いて、桑樹、漆などを植えさせ、紫野(舟形町)の新田開発なども推進した。越後の陶工涌井弥兵衛(わくいやへい)を招き、東山にて土焼きを始めさせるなど国産品の開発にも力を尽くした。

(5)新庄まつり

宝暦5年(1755)新庄地方が大飢饉に見舞われたとき、時の5代新庄藩主戸沢正諶(まさのぶ)は、豊作祈願と領民に希望を持たせるために、翌年戸沢家の氏神城内天満宮の祭典を領内あげて行った。これが新庄まつりの始まりで、現在では日本一の絢爛豪華(けんらんごうか)な山車(だし)で知られている。

まつりは、毎年8月24日から3日間行われ、40万人もの観光客でにぎわう。一番の見どころは、20台もの山車パレードと古式ゆかしい神輿渡御行列(みこしとぎょぎょうれつ)。山車は歌舞伎の名場面や歴史絵巻から作られ、優雅な人形や勇ましい動物、波しぶき、四季の花などで飾られる。ちびっ子の威勢のよい掛け声もまつり囃子(ばやし)にのってあふれ出し、新庄の夏が燃える。

4.最上地方の歴史(明治・大正・昭和・平成)

(1)藩から県へ

明治4年の廃藩置県により、新庄藩は新庄県になるが間もなく山形県に合併され新庄市は第4大区1小区になった。明治22年、市町村制の実施に伴い、新庄町、萩野村、稲舟村が誕生し、以後昭和23年新庄町、翌年に新庄市となった。

明治36年、奥羽南線が新庄まで伸び、新庄駅が開設され、日本海航路や最上川水運によっていた交通体系が一変し関東・関西の物資は鉄道によって新庄に運ばれ本合海(もとあいかい)から最上川船で庄内に運ばれた。大正3年には陸羽西線(りくうさいせん)が開通、大正6年に陸羽東線(りくうとうせん)が開通し新庄は文字どおり鉄道の十字路となった。

(2)昭和時代の開発

昭和初期の時代は、不況と戦争で特色づけられ、昭和初期の経済恐慌は農村に深刻な打撃を与え、凶作も伴い娘の身売りにより家の存続をはかる始末であった。

政府は、農村の疲弊を救うため、救農土木工事を興したり、自力更生運動を提唱したり、開墾事業を進めて、農家次男・三男を入植させ農村の土地問題や、次男・三男問題を解消しようとした。その一つは、県営萩野開墾事業である昭和地区の開拓である。国道13号線の西側、約800町歩の広野であるが水の便が最も悪く村々の採草地として利用されるのみであった。大正14年には、当時県立自治講習所長の職にあった加藤完治は、一部を借り受け県連合青年団の事業として拓殖講習会を開き62町歩の荒れ地が畑地に開かれた。昭和37年には、水田耕作が可能となり一面水田地帯となったのだ。

(3)昭和後期の開発

①最上特定地域総合開発計画

昭和25年制定された国土総合開発計画法に基づき最上地域総合開発計画が昭和28年に決定された。この主要内容は、以後10年間に総工費105億円費やし、農業生産の拡大と安定、最上川本支流の水害防止、林産資源・地下資源の開発を図るというものであった。農業開発については、金山町枡沢(ますざわ)に一大ダムを築きここに土内川の水の一部をトンネルで通し、昭和・塩野地区一帯の水田化を図り、泉田川水系地域の旧田補水を図るものであった。

②泉田川農業水利事業

最上特定地域総合開発計画の一環をなす国営泉田川農業水利事業は、昭和29年に事業決定され、昭和33年10月ダム定礎、昭和38年9月にダム完成、水路を含め全部の完工式は昭和42年9月であった。これにより貯水量680万トンの枡沢ダムが築かれ、昭和・塩野地区の水田化は一挙に広がった。昭和・塩野地区を含む旧萩野村の水田面積は昭和29年の536町歩から昭和55年には1993町歩となり、26年間に3.7倍に増加し、4~5俵にとどまっていた反収も、事業完成後8~9俵に増加し農家経済を富ました。

③新庄農業水利事業

新庄地域の農業水利事業は、泉田川農業水利事業によってほぼ解決したかにみえるが、実はこれによって改善されたのは市域北部のみで、大まかに見て市域南部泉田川左岸域はなお水不足を免れることはできなかった。水源としては、新田川、升形川、一部指首野川からひく水路と中小のため池、集水暗渠、浅井戸があるのだが、いずれも小規模で近年の地下水の水位低下により恒常的に水不足に悩まされていた。

この地域の農業水利の難点を解決すべく企画されたのが、国営新庄農業水利事業であるが、昭和39年頃から計画が始まった。

事業の内容は、水源を大蔵村赤松地区の最上川に求め、これを揚水して新庄市東郊の鳥越山に導き、ここから長大なトンネルで横前集落東に進め、更に明渠(めいきょ)で大福田、小泉集落の上手に回し幹線水路の数ケ所から西に向けて支線用水路を走らせて新庄市南部の3570町歩を潤すものであった。国営事業は昭和52年に着工し、平成2年5月通水式が行われ、国営附帯県営・団体営のかんがい排水事業、ほ場整備事業が進められた。

この国営事業は、単に農業用水の不足を補うにとどまらず、他に市民にとっての水環境改善をもたらす可能性を秘めていた。その一つは従来、市街地の冬期間消雪のために大量の地下水がくみ上げられ、一帯の地下水位が低下し従来の掘抜井戸や自然湧水の利用に支障を来たしていたが、それが大いに改善されるという期待であった。

また、豊かな自然湧水が回復されれば、絶滅が恐れられているイバラトミヨ(ハリザッコ)の生息地を将来にわたって守ることができる。イバラトミヨは巣を作って産卵する魚として貴重視され保護されている。当地方では市街地北郊の瑞雲院辺りから新庄地域にかけての指首野川水系に限って分布しており、大いに注目されていた。

5.事業の主な経緯

| 昭和 | 33年、39年 | 最上地方大かんばつ |

| 41年2月 | 最上川農業用水期成同盟会結成 | |

| 42年8月 | 前記同盟会を新庄農業水利事業期成同盟会に改称 | |

| 45年2月 | 前記同盟会を新庄農業水利事業促進協議会と改称 | |

| 49年10月 | 東北農政局は寒河江ダムに新庄地区が依存する利水回答 | |

| 52年10月 |

新庄土地改良区設立認可(山形区第424号) 国営新庄農業水利事業所開設 |

|

| 53年7月 | 国営新庄農業水利事業計画の確定 | |

| 58年1月 | 新庄地区県営かんがい排水事業採択A=2,494ha | |

| 平成 | 2年5月 | 国営新庄農業水利事業通水式及び一部供用開始 |

| 5年3月 | 国営新庄農業水利事業完了及び事業所閉所 | |

| 5年5月 |

新庄市議会において新庄農業水利事業農家負担軽減対策 助成金の債務負担行為の議決 |

|

| 8年7月 | 基幹水利施設管理事業採択 | |

| 15年1月 | 新庄市消流雪用水利事業試験通水開始 | |

| 16年3月 | 県営かんがい排水事業完了 | |

| 19年3月 | 採択済みの全てのほ場整備事業完了 | |

| 20年1月 | 新庄市消流雪用水利事業本格通水開始 | |

| 22年4月 | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業着手 | |

| 令和 | 4年1月 | 5分水工から消流雪用水通水開始 |

6.地域の農業

本地区は、山形県の北東部新庄盆地の南部に位置し、新庄市と大蔵村にまたがる現況は水田3,300ha、畑等450haの地域である。国営かんがい排水事業による用水の安定供給と附帯県営かんがい排水事業、ほ場整備事業により大型機械体系に基づく営農集団を組織し肥培管理の協業化近代施設の共同利用促進を図っている。特に水稲+大豆・そば等の土地利用型作物の定着化が促進されている。また、近年野菜、花き、山菜等の多様の農産物生産や施設園芸の振興が進められ、特産の夏にら「達者で菜」、アスパラ、タラの芽、うるい「雪うるい」、そば「最上早生」、バラ、トルコギキョウが有名である。さらに付加価値の高い最上ブランド産地作りとして、最上伝承野菜が認定されており、くるみ豆、金持ち豆、最上かぶ、最上赤にんにく、新庄市特産の畑なすなど23品目が次世代に伝えていくこととされている。

7.国営事業概要

(1)事業名:国営かんがい排水事業 地区名:新庄地区

(2)事業の目的

本事業地区は、山形県の北東部新庄盆地の南部に位置し、新庄市と大蔵村にまたがる将来とも農業に対する依存度の極めて高い3,750haの標高50m~200mの水田単作地帯である。

農業用取水源は、地区内を流れる最上川支流新田川、升形川、指首野川等となっているが、いずれも流域面積が狭小のため流量が乏しく、補助水源として中小ため池、集水暗渠、多数の浅井戸ポンプ等を利用している。しかし、用水不足の根本的な解消にはならず常時乾しかんばつ被害に悩まされており、特に近年地下水の利用により、地下水位の低下が進展し、用水不足が更に深刻化してきている。また、用水系統が複雑多岐にわたるため、維持管理に多大な経費労力を要している。

本事業はこれらを抜本的に改善するために、その根幹である不足用水源を最上川(特定多目的ダム、寒河江ダムに依存)に求め、大蔵村赤松地先に清水(しみず)揚水機場を設置し、最上川本流から直接取水する他、基幹揚水機場を1ケ所(小月野(こづきの)揚水機場),頭首工1ケ所(駒場(こまば)頭首工)幹線用水路24.3kmの新設により、安定した農業用水を補給するとともに用水系統の合理的な再編成を図り、近代化した用水管理施設によって適正な用水配分を行うものである。

更に末端ほ場整備、農地造成、畑地かんがい施設等はその事業規模に応じて県営又は団体営事業として実施し、農業基盤を整備し大型機械化農業を可能ならしめ、生産性の向上並びに農業経営の近代化と営農の合理化を促進し本地域の発展に寄与するものである。

(3)受益地域 山形県新庄市、大蔵村 3,750ha (事業開始昭和53年時点)

(4)事業期間 昭和52年度~平成4年度

事業費 167億円 (昭和63年度単価による計画変更後平成4年確定)

(5)主要工事

①頭首工

駒場頭首工 フローティングタイプ

堤高1.80m 堤長25.0m 取水量2.795m3/s

②揚水機場

〇清水揚水機場

揚水量5.703m3/s 全揚程102.7m

横軸両吸い込み渦巻ポンプφ1000mm×2台 電動機

横軸両吸い込み渦巻ポンプφ500mm×1台 エンジン

〇小月野揚水機場

揚水量1.836m3/s 全揚程50.5m

③用水路の新設、水管理施設の新設

・幹線用水路

第1号幹線用水路:17.2km

第2号幹線用水路: 3.4 km

第3号幹線用水路: 4.0 km

駒場導水路: 0.1 km

・関連事業

県営かんがい排水事業2地区、

団体営かんがい排水事業3地区、県営ほ場整備7地区、団体営総合整備9地区、

県単独かんがい排水事業3地区、寒河江ダム建設事業 依存量12,000千m3

8.事業の特徴

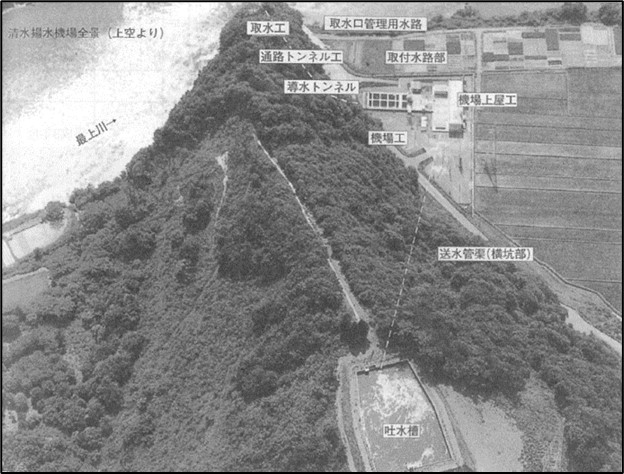

(1)最上川から100m揚水する清水揚水機場

清水揚水機場は、大蔵村大字赤松地先の(要の松(かなめのまつ)地点)最上川右岸に位置し、計画低水位38.20mから吐水槽140.14mまで、損失水頭を加えてポンプ実揚程102.7mと高く、取水量も5.90m3/sで当時の国内最大級の規模である。

(2)丘陵や水田を25km流下する幹線用水路

清水揚水機場から揚水された用水は、第1号幹線用水路(上流部)をクローズドパイプラインで流下し、鳥越(とりごえ)地区の調整工で圧力解放され、第1号幹線用水路(下流部)のトンネルを流下、駒場合流工で補給水と合流しオープンタイプパイプラインにより第25分水工まで到達する。途中、合流工から第2号幹線用水路、7-2分水工から小月野揚水機場で加圧され第3号幹線用水路までクローズドパイプラインで流下する。

9.事業実施の効果

(1)農業用水の安定的な供給

清水揚水機場や頭首工などの取水施設を整備し地域の用水系統を再編統合したことによって、農業用水の安定供給が図られた。また、これにより、これまでに多大な労力を要した番水が解消された。このため、かんばつ被害や用水不足については、アンケート調査(参考文献2)で回答した約8割以上の受益農家が「かんばつの心配がなくなった」「用水を使いたいときに使える」と評価している。(写真6参照)

(2)土地利用集積による経営規模の拡大

国営かんがい排水事業や関連事業であるほ場整備事業の実施により、水田の区画の整形化や用水路・農道の整備が進み、水田整備の進捗率は92%となっている。

これにより、耕作する条件が向上し、農地を借りたり、農作業等を請け負う農家が多くなったりするなど、地域農業の担い手に農地の集積や農作業の委託が増加している。また、3ha以上の経営規模別農家数及び一戸当たりの経営耕地面積は、国営事業及び関連事業の進捗とともに、山形県平均と比較しても着実に増加している。

(3)農業機械の導入による経営の近代化

ほ場整備により、機械化作業体系の導入が可能となり、水稲栽培に必要な年間の労働時間は、昭和50年の10a当たり58時間から平成13年には21時間程度と64%短縮している。

(4)水田農業経営における転作から本作への取組

水田の汎用化により、平成13年度には、大豆が90ha、そばが363ha、飼料作物が766 ha作付けされており、土地利用型作物の定着が進んでいる。

野中集落の「野中大豆生産組合」においては、整備された1haの大区画ほ場においてスケールメリットをいかした大豆が、団地化され栽培されている。

(5)新たな経営の展開を進める担い手の育成

本地域では、135人の認定農業者が地域の担い手として活躍している。これらの農業者を中心に転作組合が平成14年度までに50組織されている。小泉集落では、認定農業者が中心となり集落の農作業を受託する「小泉転作組合」を組織し、大豆・そばの機械化一貫体系による省力栽培を行っている。また、新庄市では経営の複合化を目的に、平成7年度から施設園芸の農業後継者を育成する新庄市「若者園芸実践塾」を開催しており、平成14年度までに延べ32名が卒業し、園芸農業者として活躍している。

(6)農村女性による地域内活動の展開

本地域の農村女性は、水稲作部門で短縮された労働力や家族内での分業により花き栽培を経営に取り込むなど、農業経営に参画する動きがみられる。

平成14年9月に開設した「産直まゆの郷(さと)」では、農業に携わる女性が中心となり生産した新鮮で安価な農作物を地元に提供する常設の農産物直売所を運営し地産地消を進めており、平成14年度(平成14年9月~平成15年3月)の来客数は約24,000人で、販売額は年間目標額3,600万円を掲げ、その達成に向け努力している。

(7)農業用水の水源転換による地下水かん養

事業実施前は、不足する農業用水の多くを地下水に依存せざるを得ない状況であった。さらに、冬期間の消流雪用水等に地下水が利用されるようになったため、地域の地下水や自然湧水が減少し、水利用に支障を来していた。このため事業により新たに水源を最上川に求め、地下水利用からの水源転換を図った結果、水田に配水される年間で約1,500万m3の用水の一部(約190万m3)は、地下に浸透し地下水かん養に役立っている。

10.事業実施による環境の変化

(1)自然環境

地区内の湧水池や湧水の流れる水路には、レッドデータブックにおいて絶滅危惧lA類に指定されているイバラトミヨが生息している。

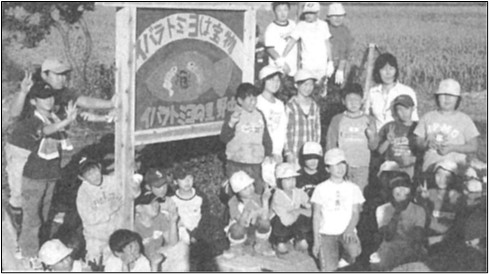

イバラトミヨが生息する団体営ほ場整備事業の谷地小屋太田地区や県営ほ場整備事業の野中地区では、イバラトミヨの保全工法による湧水池を整備し、行政・教育機関・地元住民の参加による水のネットワーク等の勉強会を兼ねた地域作り講習会の開催や、子供たちによる生息調査及び保全池として設置した湧水池での観察会等の実施を通じて、環境学習体験や情操教育の場として活用されている。(写真7、8参照)

アンケート調査結果では、イバラトミヨの保全のためには寄附をしても良いという回答者が約8割あるなど、地域の貴重な生態系資源を将来にわたり保全していくという高い意識がうかがえる。

JA新庄市では、近年の消費者ニーズに応え、米の安全、良品質・良食味の提供を目的に、地域資源とも言える雪をクリーンエネルギーとして活用した環境保全型の米貯蔵施設「ゆきむろ新庄かむろ倉庫」を関連事業のほ場整備事業で創設した用地に整備したところである。この施設で貯蔵した米は、夏でも新米と変わらない食味の良い「ゆきむろ新庄かむろ米」として、首都圏を中心に要望が強く、平成14年度には約30tが全国に出荷されているほか、地域内の学校給食や老人ホームにも提供し、好評を得ている。

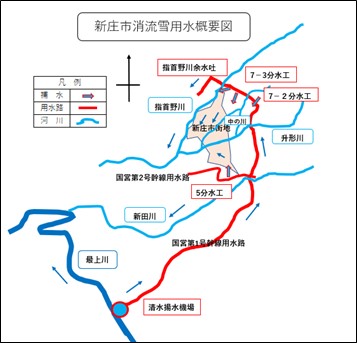

(3)国営農業水利施設を利用した地域用水計画の推進

新庄市内の各河川は、冬になると極端に渇水状態となり、流雪溝の水量に影響する。このため、新庄市は平成20年1月から、既存の「国営新庄農業水利施設」を活用し、1月から2月に清水揚水機場において最上川から取水した0.6 m3/sの用水を市内各河川等に補水し流雪溝用水の不足分を確保している。

現在、中の川・桂堰(かつらぜき)・指首野川・新松本・金沢地区154haに補水し、約1.2 m3/sの消流雪用水の揚水等により、市民に除雪の便を図っている。(図2、写真9、10参照)

引用文献

1.新庄用水 平成5年3月 東北農政局新庄農業水利事業所 (令和4年11月引用)

2.新庄土地改良区史 平成23年12月1日 新庄土地改良区 (令和4年11月引用)

参考文献

1.山形県ホーム > 県政情報 > 山形県の紹介 > 山形県について

山形県庁ホームページより(令和4年11月引用)

2.アンケート調査 平成14~15年度土地改良事業等事後評価「国営かんがい排水事業」

新庄地区報告書 平成16年3月東北農政局 (令和4年11月引用)

3.消流雪用水 新庄市役所ホームページ (令和4年11月引用)

2024年6月4日公開

(もくぞうさん)

(筆者撮影(2002.11.27))