1.山形盆地の特性

2.事業に至る経緯

3.国営最上川中流土地改良事業計画調査

4.国営最上川中流農業水利事業の実施

5.事業実施の効果

6.最上川中流国営造成土地改良施設整備事業

7.豊かな水と先人への感謝

1.山形盆地の特性

1)山形盆地の地形・地質

最上川中流地区が位置する山形盆地は県の中央東方寄りに位置し、県都山形市のほか村山・東根・天童・寒河江市など各市域の沖積低地を占める。

山形盆地の特徴は、東縁に北から順に乱川・立谷川・馬見ヶ崎川の作った三つの大きな扇状地が並んでいることである。盆地は東西約12km、南北40kmで盆地床の面積は400km2近く、この細長い盆地のほぼ半ばの面積をこれら三扇状地で占めている。また、盆地床の高度は大部分が海抜80~130mの範囲に属し、各扇状地の扇頂高度は200m内外となっている。

山形盆地は東西両側に断層が走る地溝帯盆地である。東側を走る断崖層は山形断崖層とよばれ、地上の形態は侵食と埋積により断片的に残っており地下に落差300m近い断層崖が埋没している。西縁の断層崖は寒河江付近に盆地底の新第三紀層の古い部分を切る落差1,000mの大断層が見つかっており、盆地西縁の崖線はその後の墝曲により形成されたと考えられている。山形盆地の地質は粘土・砂など細粒質の堆積物を主とし、泥炭質の場所もある。

2)山形盆地の気候

山形盆地は、奥羽山脈や出羽丘陵により太平洋や日本海から遮断された船底型盆地であるため、周囲の山々によって冬の冷たく強い季節風や豪雪から守られている反面、さわやかな風もさえぎられて夏は非常に蒸し暑い所である。また、降水量も年間を通じて極めて少ない所となっている。中でも山形市周辺部は特に少なく、山形盆地全体の年間降水量が約1,400mmぐらいであるのに対し、昭和44年から平成3年までの23年間の平均年間降水量は1,200mmに満たない1,125mmである。降水日数も、盆地の平均が140~150日の所が多いのに対して、山形市周辺部は140日以下であり山形県内で最も少ない。

2.事業に至る経緯

1)地域の歴史

弥生土器が分布する地域には、稲穂を刈るのに使用した石庖丁や太型蛤刃石斧(ふとがたはまぐりばせきふ)が出土しているが、山形盆地においては南部の上山市金瓶から出土した石庖丁が知られ、この方向から最初の文化の光がさしこんだことが推察される。飛鳥時代、斉明天皇(661年~665年)のころ中央政府により出羽柵が築かれた後、中央の威令はこの地域にも広がっていったと考えられる。前九年と後三年が繰り広げられた11世紀半ば以降、古い記録としてみえる荘園として、山形盆地では大曾根、小但馬荘(小田島荘)、大山荘、成生荘、寒河江荘、北寒河江荘等の荘園が知られている。源頼朝の奥羽征伐で、藤原氏が滅びてから頼朝は葛西清重を奥羽総奉行とし、寒河江荘に大江親広を、成生荘に二階堂氏、小田島荘には小田島氏をそれぞれ地頭に任じ鎌倉武士は山形にも勢力を張ることになった。これらの地頭や代官の子孫はその後任地に住みついて土豪化したものが少なくなかった。長く地方の有力者として残っていた大江氏は、1357年(延文2)に出羽按察使として入部した斯波兼頼(しばかねより)の勢力と長い間にわたって対抗した。斯波氏が山形に入部したころ、越後の守護職上杉憲顕が大泉荘を与えられて大泉の武藤氏を支配し、1380年(天授6)置賜を制圧した伊達氏と三分して県内を支配した。

1600年(慶長5)関ケ原役の後、東軍に属した斯波12代24万石の山形城主最上義光は最上・由利・庄内も与えられ57万石の大名となった。しかし、義光の死後は内紛のため最上氏は3代にして1622年(元和8)改易となり遺領は細分されてしまった。山形盆地24万石は鳥居氏にはじまり山形城主は21人も交代が繰り返され、幕末までの間に十数回の領分替えが行われた。

2)山形盆地の開発

山形盆地の集落には城下町として発展したものが多く、最上川をはさんで西に大江の一族、東に斯波一族の城が並んでおり、たいていの集落に楯跡と思われるものが残っている。

県内では山形盆地の開拓が最も早く、新開集落は最上川・寒河江川など川に沿う地域と乱川扇状地面などを除き鎌倉から室町時代のころにかけほとんど完成していたらしい。未開発地として残っていた乱川扇状地面は江戸末期から明治初年にかけて全国的な開畑運動に乗じて開かれた。

用水堰も他の三地域と同じく藩政時代から多く開削されたが最上氏改易後、小藩割拠し行政不統一の影響か、あまり大規模なものは見られない。代表的な堰には最上堰:(最上川)。谷地大堰、二ノ堰、高松堰:(寒河江川)。山寺堰:(立谷川)。松原新堰:(須川)。などがある。

山形市域を流下する馬見ヶ崎川ではその扇頂近くに湧水帯があり、かつてはこの水を利用し水田が開かれていた。扇状地面を放射状に流れる笹堰、八ヶ郷堰、御殿堰、双月堰などの水路は江戸末期の成立とされるがその原形となるものは中世に遡るものと考えられている。

水田耕作は中世にも広がりをみせたが17世紀末には西回り航路が開かれ、大阪への米の搬出が容易になると新田開発も更に進み米の増産が続いた。しかし、盆地では最上川の川船や回船による運賃がかさむことから紅花、青苧(あおそ)、漆、たばこ、絹など運賃の割に市場価値のより高い特産物が多く生産された。明治以降は貿易の影響により特産物も淘汰され生産量が減少し桑園と水田が増加を続けた。水田地域では乾田馬耕に続き耕地整理が進み水稲単作の基礎が形成された。単位収量も大正時代に全国平均に達し、第二次大戦後は保湿折衷苗代の普及や、肥料および農薬の進歩、機械化による深耕などの成果により日本一となった。また戦後は山形、米沢両盆地を中心に果樹生産が増加し山形県のオウトウは全国生産量の8割、県内では9割を当盆地で生産するようになった。

3)山形盆地の農業用水

山形県の耕地は内陸盆地と庄内平野から成り、最上川とその支流によって約80%の土地が潤されている。山形盆地では、最上川は低い場所を流れているので氾濫原一帯を潤すのは容易でない。

山形盆地の中央部は1,200mm内外の降水量となっており、水不足の生ずるおそれのある地域が広く、山形市の本沢・南山形など江戸時代の御用留めには雨乞いの記事が3、4年ごとに必ず見られる。

奥羽山脈の西側に発達した扇状地面は傾斜が一般に急で、しかも積雪量が多くなく、源林も乏しく、十分なる流水がない。そのうえ山形盆地の扇状地では砂礫層の分布が著しいので、西に偏した急峻な分水嶺から流出する馬見ヶ崎川・立谷川・乱川・野川・白水川等の河川は扇状地面をしばらく流下するうち、水量を減じて涸川となり、地下の粘土層の傾斜にしたがって流れる伏流となってしまい、上流から放射状に分けて引水した用水堰の灌域と、伏流水の湧出点下流にしか水田の発達し得ない地域が多かった。特に乱川扇状地は、伏流水の湧出点が扇端となっているので、広い扇状地面は、畑地と樹園地にしか利用できなかった。

昭和になってからは機械揚水が各地で導入され、山形盆地最上川河畔の低地などは水がなく水田化が出来なかった地域にも十分給水が可能となり、開田も著しく進んだが、馬見ヶ崎川の扇状地面などでは地下水を汲み上げて利用する地域も多くなった。

4)最上川中流農業水利事業の先駆け

(ア)国営朝日川総合開発事業

山形盆地は、山地に発する諸河川がいずれも流路が短く小流域のため用水は極めて乏しく、山麓に造られた小ため池、扇状地内の集水暗渠、掘抜井戸等により辛うじてかんがいしている状況で、常習干ばつ地帯であった。山形県は終戦前からこの用水不足に悩む現状を改善して、食料を増産し農業経営の安定に資するため、国営村山平野大規模農業水利事業として、農林省ならびに仙台農地事務局(現東北農政局)と協力して調査計画を実施し、昭和22年6月に一応その計画概要を取りまとめた。この計画は事業内容が発電計画を伴う総合的な事業となることから、朝日川総合開発事業に改められ、朝日川総合開発調査委員会を設置して、昭和24年12月、かんがいならびに発電を内容とする国営朝日川総合開発事業計画を策定した。

計画の内容は、最上川支川の朝日川および最上川より取水するほか、干ばつ時に備えて、大谷貯水池・本沢貯水池・関山貯水池および最上川川通貯水池(貯水量の合計1,822万m3)を新設して用水を確保し、幹線水路の総延長81.9kmにより地区内に送水し、さらに酢川(須川の支川で蔵王より鉱毒水が流入し強い酸性を示す。)の水を除毒して用水に供することにより、水田10,400haと開田2,130haに用水補給するとともに、大谷と鶯沢には発電所(最大29,000kw、常時9,100kw)を新設する画期的な大計画であった。

しかし、この事業を実施するには土地改良法による手続きが必要であった。何分にも山形市ほか42市町村におよぶ広範な地域にわたり、土地改良区を組織するための耕作者の実態を調査するだけでも容易な作業でなく、特に自作農創設特別措置法による買収売渡しの途上にあり、数万人におよぶ耕作者名簿の調査作成は、極めて困難な実情であった。また、本計画を実施するに必要な用地は、水田70ha、畑56ha、宅地3,000坪、山林87haが見込まれ、食料難時代の当時として、1坪の土地も貴重なもので、用地取得は当初から困難が予想された。村山地域は以前から耕地整理組合や水利組合がなく慣習による申し合わせ的組合が大部分で、組織作りそのものが困難であり、時代的背景ともからみ地元の機運は一向に上がらなかった。このような状況の中にも干ばつの被害は各地に発生し、農民は本計画の実現に不安を抱くようになった。そして、昭和26年、東根地域の関係者から独自に用水を確保する一の沢ため池建設の申請が提出され、県営の一の沢用水土地改良事業として着工した。昭和29年には小田島地域から最上川を水源とする揚水計画が申請され、県営小田島用水改良事業として着工され、天童地域においても最上川からの単独揚水計画が提案されるようになり、朝日川総合開発事業は「幻の計画」として終焉を迎えることとなった。

この結果、取り残された山形市を中心とする耕地は幾度か干ばつ被害を受け苦難の道をたどった。

(イ)山形市の用水対策

こうした事態に山形市長は、昭和30年12月「山形市の発展に必要な総合計画の樹立策定」を山形市総合企画審議会に諮問した。審議会は農業水利の実態を究明する各種調査の実施を求めた。これに呼応して山形市は昭和32年4月、各河川の水源流量、取水量等の実測調査を開始した。こうした中、翌33年には、未曽有の大干ばつが山形市を中心とする内陸部一帯を襲った。用水確保に対する早急な対策が要請され、昭和33年10月、山形市総合企画審議会は「水資源開発とその利用計画に関する答申」を市長に提出した。この答申を受けて、昭和34年3月の条例をもって「山形市水資源委員会」を設置し、以来諸分野の科学的調査研究に本格的に取り組むことになった。昭和32年以来実施してきた農業水利に係る各調査はより一層充実した態勢のもとに積極的に行われ、昭和36年には具体的方策を樹立する計画調査へと移行した。昭和37年、山形県土木部河川課は山形市の要請を受けて「馬見ヶ崎川総合開発計画」として、合同調査に着手した(昭和40年蔵王ダム建設計画を樹立)。翌38年にはこれまでの長期にわたる調査結果、検討を踏まえて、恒久的な水源対策は馬見ヶ崎川総合開発計画の実現と最上川導水以外にないとの方向付けを決定した。

(ウ)最上川農業用水事業促進期成同盟会の結成・活動

昭和33年の干ばつ後、県・市・市議会の農業用水確保に向けた動きとは別に、御殿堰旧城濠土地改良区理事長と山形市農業組合長らが発起人代表者となって、「山形市農業用水事業推進代表者協議会」の設立を進めていたが、山形市内の土地改良区や水利組合、農業協同組合など多くの農業団体の賛同を得て組織化されることとなった(設立総会:昭和34年10月8日)。その具体的な活動事項は以下の4項目。

ア)馬見ヶ崎川上流に用水確保のためダムを築造すること

イ)須川の毒水を浄化して農業用水に利用できるようにすること

ウ)地下水の農業用水安定供給のため地下水の涵養をはかること

エ)水不足の根本的解決のため最上川から導水をはかること

協議会の活動は、地下水涵養と蔵王鉱毒対策による須川のかんがい利用、馬見ヶ崎川ダムの建設などの運動に重点がおかれ、最上川からの導水をより強力に進めるための組織として、会長に山形市長、副会長に山辺町長および山形市農業用水事業推進代表者協議会会長とする「最上川農業用水事業促進期成同盟会」が昭和36年12月9日に結成された。

期成同盟会は、山辺町350haと須川西部約450haの合計800haで不足するかんがい用水1.6m3/sを最上堰から分水しようとする「最上堰導水計画概要」を昭和37年に作成した。しかし、この事業によっては、須川西部地域のかんがい用水不足が解消されるのみであり、そのほかの山形市約4,400haの耕地は依然と用水不足が続き、何の解決策にもならないのであった。

こうした状況から両会長は昭和38年山形市が決定した「恒久的な水源対策は馬見ヶ崎川総合開発計画の実現(蔵王ダムの建設)と最上川導水以外にない」との方向付けを踏まえ、大規模国営土地改良事業の実施を前提として、昭和39年度からの県直轄による計画調査の実施を県ならびに県議会に強く要請し最上川導水事業の調査に着手したのであった。

そして、須川西部地域のみへの最上川導水運動を展開していいた「最上川農業用水事業促進期成同盟会」を、発展的に解消し、山形市と山辺町全域を受益対象とする最上川導水運動を目的とした「最上川中流農業水利事業促進協議会」の結成へと進んでいったのである。

3.国営最上川中流土地改良事業計画調査

1)県による計画調査

土地改良計画調査は、県の直轄調査として昭和39年度から開始され、水源流量、減水深、用排水系統、土壌調査等基礎的調査および営農立地調査をはじめとする経済調査など多種多岐にわたって進められた。

計画調査対象地域は中山町(最上堰地域)を含め7,000haを対象とした。笹堰、御殿場堰、八ヶ郷堰、双月堰、宮町堰は5堰計2,400haで全量取水する慣行水利権を有している。この馬見ヶ崎川の利水計画は、山形盆地全体の用水計画を踏まえて計画地域の東部に位置する上位部耕地の馬見ヶ崎川水系810ha、滝山川水系286ha、高瀬川水系180ha、畑地かんがい350ha、計1,626haを対象に配水することにして、馬見ヶ崎川総合開発事業蔵王ダム建設計画を進めている県土木部と協議を行った。その結果、蔵王ダムは、治水、農業用水、上水道用水の多目的ダムとして、昭和41年度着工し昭和45年度完成をみた。計画の概要は次のとおりである。

| ○総貯水量: | 730万m3 |

| ○有効貯水量: |

520万m3 (かんがい350万m3、上水道170万m3、洪水調節容量210万m3) |

| ○形式: |

中空重力式コンクリートダム (堤長282m、堤高64m) |

全体の計画調査は、県耕地課を主体に山形市、山辺町の協力を得て、昭和40年度に一応の計画概要がまとめられた。計画は、蔵王ダムの貯水を馬見ヶ崎川妙見寺地内に築造する合口頭首工により左右岸に幹線用水路を建設して配水するとともに最上川本流最上堰頭首工の上流500m地点、大江町用地内に頭首工を築造して、中山町柳沢地内まで6.5kmの水路トンネルで導水し幹線水路により地域内に配水する計画とした。しかし、本計画は最上堰の参加が得られず、昭和41年度に種々検討を重ねた結果、最上堰地域を除いた修正を行い、計画面積5, 791ha(水田5,161ha、畑630ha)を対象とした土地改良事業計画概要書を作成、地区名を「最上川中流」とし、昭和42年度新規農林省直轄調査の採択を申請した。そして、昭和42年度新規国営大規模土地改良事業計画調査地区として採択された。

2)国による計画調査

本計画は、東北農政局計画部(当時は計画、資源、技術の3課)の直轄調査として実施され4か年を要して昭和45年度完了し、昭和46年度の新規着工地区として採択をみた。

国の調査によって解明された内容のうち、特に大きな事項は次のようなものがある。

(ア)最上川に設置する頭首工は、河川の諸調査を実施した結果、大江町用地内を朝日町四の沢地内に変更し、同地点から山辺町根際地内まで9.3kmの水路トンネルで導水し、地区に配水することとした。

(イ)昭和45年3月30日、国告示第1号による山形広域都市計画の決定に伴い、同計画との調整協議にたって土地利用計画を検討し、土地改良計画対象地域を確定した。その結果当初予定した計画面積に減少をきたした。

(ウ)都市計画との調整により馬見ヶ崎川左岸ならびに滝山川水系が大きく市街化区域に入ったため、東部左岸幹線用水路を計画から削除した。

(エ)最上川頭首工築造に係る下流水利権者の対策計画を樹立した。

国営最上川中流農業水利事業の計画概要(昭和48年5月計画確定)は、次のとおりである。

| ○関係市町村: | 山形市、天童市、山辺町 |

| ○計画面積: |

5,373ha (用水改良水田 4,460ha、畑地かんがい913ha) |

| ○主要工事: |

頭首工 2ヶ所(最上川、馬見ヶ崎川)

幹線用水路 40.0km ・東部幹線 11.2km ・西部幹線 17.4km(西部幹線トンネル9.5km) ・中部幹線 11.5km |

| ○事業費(国営): | 61億円 |

4.国営最上川中流農業水利事業の実施

1)計画変更

本事業は2回の計画変更を行っている。第1回計画変更は事業着手以降の都市化の進展により山形流通業務用地、工業団地、その他公共施設等用地への転用のため水田約250haが除外となり、これに関連して事業参加意向の低下した東部団地水田約340haおよび畑約280haが減となった。一方、地域南部に接する地区外の水田約160haおよび畑約310haがほ場整備の必要性と用水源を求め事業参画の意向を示したためこれを取り込んで変更することとなった。その結果、東部団地が除外、南部地域が増となることから主要工事についても大幅な見直しの必要が生じ、① 東部幹線の廃止、② 馬見ヶ崎川導水路の新設、③ 中央幹線の新設、④ 県営門伝揚水機場を国営に振替え、⑤ 県営大曽根揚水機場を国営に振替え、大曽根用水路を新設、⑥ 一ノ関揚水機場、文珠山揚水機場を新設、⑦ 中部幹線を全線パイプライン化にするなどの変更を行った(昭和53年10月計画確定)。

第2回計画変更は、都市化に伴う受益面積の減211ha、市街地の幹線用水路施工のための工法変更(推進工法、薬液注入、矢板工法等への変更)および西部幹線トンネルのガス爆発事故対策などにより事業費が増額となった(昭和60年11月計画確定)。計画変更後の国営最上川中流農業水利事業の計画概要は、次のとおりである。

| ○関係市町村: | 山形市、上山市、天童市、山辺町 |

| ○計画面積: |

4,764ha (用水改良水田 3,957ha、畑地かんがい807ha) |

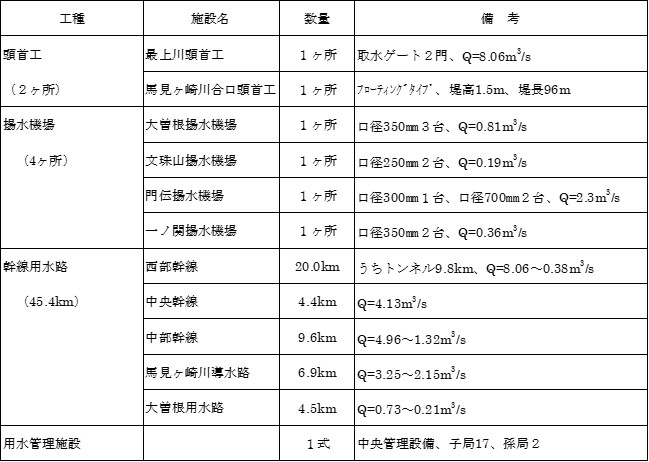

| ○主要工事(施設概要): |

| ○事業費(国営): | 255億円 |

| ○工期: | 昭和47年度~61年度 |

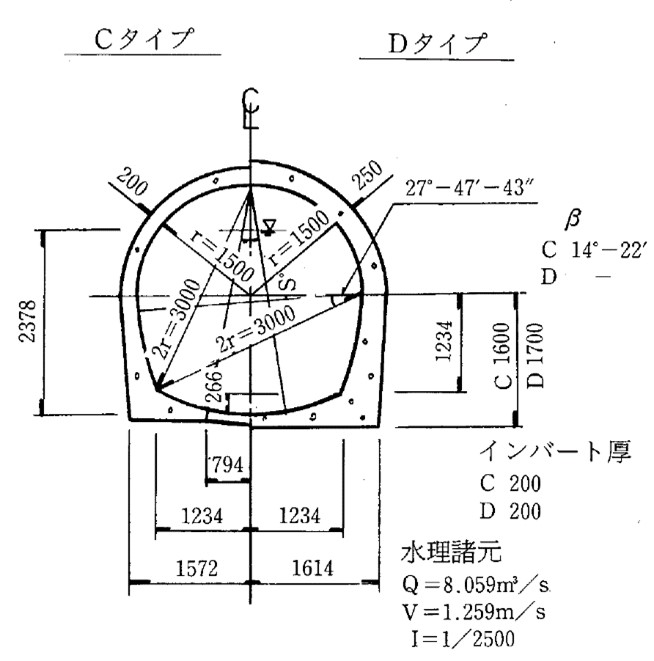

2)西部幹線トンネル

西部幹線トンネルは最上川の水を山形盆地に導水する最上川中流農業水利事業の最大の工事で、我が国最長の農業用水トンネルでもありその延長は約9,400mである。

白鷹丘陵に位置するトンネル部の地質構造は、雁行状のいくつかの褶曲構造となっており、下図のとおりトンネル区間内には5つの背斜軸と4本の断層が確認又は推定されている。トンネル予定路線の地質は新第三紀および第四紀の新期火山噴出物よりなっている。これらを構成する地層のうち草薙層は、ガスを生成・貯留する地層であり、また、地質構造が背斜構造や断層などの部分にガスが集積されることが多いと考えられている。

西部幹線トンネル工事は、四つの工区に分けて昭和49年度から開始し、工事の安全を確認しながら施工したものの途中二回にわたるガス爆発事故が発生したことなどにより大幅に遅れ昭和55年度までの7か年におよぶ大工事であった。1回目(AC2背斜軸付近)の爆発事故は昭和51年5月10日、発破作業後ずりの搬出作業中に突然ガス爆発が発生し作業中の9名が死亡し坑口付近で1名が負傷した。1回目の事故を受け安全対策の全般的な見直し行い災害防止を期して工事を進めてきたが、トンネル貫通まであと140mとなった昭和53年6月28日に2回目(AC5背斜軸付近)の爆発事故が発生した。事故は発破作業2時間後のコンクリートが搬入されてまもなく突然ガス爆発が発生し作業中の9名が死亡し坑口付近で1名、坑外で1名が負傷した。

事故発生後、最上川中流トンネルガス対策技術検討会は、トンネル内における徹底した安全教育の実施とガス湧出対策として通気対策、ガス測定、警報連絡設備・監視体制および火源対策等について具体的な提言を行い、東北農政局もこの提言を完全に実施に移したのである。昭和54年7月12日、未掘削部分140mの工事を1年ぶりに再開し、昭和56年3月23日にはトンネル全体の覆工が完了した。また、4月5日に未施工となっていた取水口部分の13.3mの工事が完了し、最上川と山形盆地はトンネルで結ばれ、4月22日には試験通水を行い待ちに待った最上川の水が山形盆地に到達した。

昭和56年5月15日、通水式に先立ち二回の不慮の爆発事故による殉職者の霊を慰めその功績を永く伝えるため、「殉職者慰霊塔開眼式・慰霊祭」がとり行われた。慰霊塔は、山形盆地を見下ろす山辺町根際地内の水田地帯で、最上川の水が流れてくるトンネルのほぼ真上に建立された。現在も最上川中流土地改良区が毎年事故発生日に慰霊塔への参拝を行っている。

3)馬見ヶ崎川導水路

馬見ヶ崎川合口頭首工より取水した水は管径1500mm・延長345mの馬見ヶ崎川導水路(I)で松原分水工に導水され、1.1m3/sを分水した後、管径1200mm・延長6,540mの馬見ヶ崎川導水路(II)により2.15m3/sを南館調整池に導水する。その際、本パイプラインには標高差が110mあることから減圧と水力エネルギーの有効利用を考え小水力発電を計画した。

導水路の路線は県管理の国道286号・348号に埋設し、山形市街地を東から西へ横断する。その間に国道13号、112号、348号を3ヶ所、JR奥羽本線1ヶ所を横断する。道路の構造は片側2車線計4車線、中央分離帯及び両側に歩道を有する新設道路である。

本計画について関係機関と設計協議を行ったところ、① 道路敷地内に減勢工などの付属施設を設けないこと、② 交通対策上工期的に短縮できる工法をとること、③ 漏水・破損が少なく、修理する場合早急に対応・処理できること、④ 市街地を通過する道路に管水路を埋設するため、災害を引き起こさない構造であること、の施工条件が示された。このため、管種の選定にあたっては提示された条件を満足するよう、① 場所的に補修が困難なため漏水および管体の破損がないこと、② 交通量が多いため工期的に短縮できること、③ 都市化等による水質変化に対応できること、④ 交通量増加に伴う埋設管への振動に対して安全であること、⑤ 開削工法・推進工法・シールド工法に対応できること、⑥ 最大静水圧(10kgf/cm2)に対応できること、などの観点から検討を行い管種はダクタイル鋳鉄管を選定した。

また、施工方法については、JR奥羽本線、国道、県道、地方道などの交差部はシールド工法(2ヶ所)および推進工法(14ヶ所)とし、その他は開削工法とした。開削部の施工方法は道路中央部幅6mで施工する必要があること、埋設地盤が砂礫で固く矢板の打ち込みが不可能であることから、たて込み簡易土留工法とし、資材搬入・管布設は門型クレーンにより行った。

4)長井ダムの完成と水利権

農林水産省は、最上川中流農業水利事業のかんがい用水を最上川に求めるにあたり、昭和46年度の全体実施設計時に建設省と予備協議を実施した。建設省側からは「最上川の水量が少ないため8.2m3/sの取水は困難であり、計画中の最上川本線ダムに頼る必要がある」との意向を示された。最上川本川ダム計画は、建設省が昭和39年に計画を策定したものであるが、本川ダムは水没戸数が多いことからダム構想は暗礁に乗り上げたため最上川中流農業水利事業は新たな水源を検討せざるをえなくなった。そこで東北農政局は、山形県の重要事業として最上川支川の野川に調査を進めていた新野川(しんのがわ)多目的ダム(のちに長井ダムに名称変更)に参加することとした。河川協議は昭和55年5月に予備協議を行い、同年11月に農林水産大臣から建設大臣に協議書を提出し昭和57年12月に同意となった。これにより混迷していた最上川からの取水は、水量が豊富な時に限り取水可能な暫定豊水水利権という形態ではあるが可能となり、最終的には長井ダムに依存することで解決した。

昭和61年度に最上川中流農業水利事業が完成して以来、暫定豊水水利権による取水管理を余儀なくされてきたが、平成23年に長井ダムが完成したことにより、最上川に安定した水利権が得られた。

5.事業実施の効果

1)農業経営の安定と新たな展開

最上川中流農業水利事業は、昭和61年度をもって完工し、昭和63年度の国営附帯県営かん排事業の完成によって、この事業の効用は一段と加速した。さらに、関連事業として施行されたほ場整備事業や畑地かんがい事業の完工により、最上川中流地域全体にわたって効用が出現するようになった。事実、平成3年の4月から5月にかけての代かき・田植期間における降雨量は73.5mmと、平年(132.8mm)の約半分という少なさであったが、山形盆地に用水不足は発生しなかった。この地から干ばつ被害はなくなり、留水や番水、堰や揚水機などに投下された労力や維持管理は不用となったのである。また、地区内では営農組合による大規模経営化、山形セルリーの団地化と若い担い手による産地確立やきゅうりの大規模団地による生産が展開されるようになった。

2)地盤沈下の沈静化と地下水涵養

馬見ヶ崎川扇状地の地域には古くから数多くの湧水や自噴井戸が広範囲にわたって存在していた。これらは主に生活用水として利用されていたが、明治期に入って農業や商工業用水として利用されるようになるなど、利用範囲は次第に拡大されていった。しかし、河川の上流域における森林の乱伐や洪水による荒廃は、流域の保水力の減退や河川流量の減少を招き、河川改修は地下浸透水の減少を進めていたのである。

昭和27年頃から農業用深井戸が掘削されはじめ、昭和33年の大干ばつを契機に、各地で87本もの深井戸が掘削された。一方、都市化の進展とともにビルの冷房用水や商工業用水としても、地下水の利用が盛んとなり、230本の井戸が掘削された。

最上川中流農業水利事業を実施する以前は、地下浸透による供給の減少と急激な需要の増加により、地下水の減退は急激に進み、ついに山形市北部地域の田端、今塚、服部、成安などで、地盤沈下による抜上がり現象が発生し、過度な地下水利用の問題が表面化してきた状況にあった。

これが、最上川中流農業水利事業の完成により、出羽丘陵をくぐり抜けた年間2,661万m3の最上川の水は、山形盆地の水田や畑地を潤すこととなった。その結果、農業用水の保水源として長年にわたり揚水してきた、62本の農業用深井戸の使用が停止され年間約980万m3の地下水は揚水の必要がなくなった。また、この地に最上川の水が流れてきたことにより、馬見ヶ崎川以外の水による水田地下水涵養もなされるようになり、地盤沈下が沈静化したばかりでなく、これまで枯渇していた井戸が復活するなど、山形盆地の地下水再生にも貢献した。

3)小水力発電による再生可能エネルギーの有効利用と維持管理費節減

最上川中流小水力南館発電所は、馬見ヶ崎川導水路(延長約6.5km、総落差約106m)の有効利用および導水路の減圧と管理の簡素化を目的に建設したもので、最上川中流農業水利事業の管理主体である最上川中流土地改良区が出資した「株式会社山形発電」により管理・運営されている。

馬見ヶ崎川導水施設(合口頭首工、導水路、南館調整池)は、かんがい用水の供給と発電を目的とするものであることから、最上川中流農業水利事業と(株)山形発電との共同事業により建設したものである。

発電までの経緯としては、昭和57年、(株)山形発電を設立し、昭和59年10月に農山漁村電気導入促進法に基づき許可申請、昭和60年3月に認可を得た。建設省および通商産業省の諸手続も同時に行い、昭和60年8月事業に工事着手、昭和61年3月に完成、翌4月から運用を開始した。

発電水利権は、農業用水完全従属のため、平成23年の農業用水利権の変更更新に伴い、発電最大水量も2.157m3/sから1.686m3/sに減少した。その後、平成25年に融雪期(毎年3月11日から5月5日まで)における農業用水以外の新規発電水量を加えた水利権(最大水量2.0m3/s)を取得、発生電力量を増量して再生可能エネルギーの有効利用拡大を図った。

一方、施設設置から30年以上が経過し、発電施設の老朽化等に伴う設備更新が必要となったが、民間組織では補助金の活用ができないなど、資金調達および発電所運営に課題があった。そこで(株)山形発電はその課題を解決するため、ESCO方式により発電設備を更新することとした。ESCO事業者は、資金調達から設計、施工、保守メンテンナンスなどの事業運営を行うとともに(株)山形発電に一定の発電量を保証するもので、平成26年7月にFIT・ESCOサービス契約を締結した。

その後、固定価格買取制度(FIT)適用の諸手続を進め、平成27年2月にFIT単価での売電が確定した。更新工事は平成29年3月に完成、翌4月からFIT適用発電所として運用を開始し、2037年3月までの20年間 FIT・ESCOサービス契約に基づき運用される。

なお、発電所の運転・操作は、(株)山形発電より委託を受けた最上川中流土地改良区が用水管理センターから遠隔監視制御を行っており、維持管理に係る委託料が土地改良施設の維持管理費に充当され土地改良区の維持管理費の軽減につながっている。

6.最上川中流国営造成土地改良施設整備事業

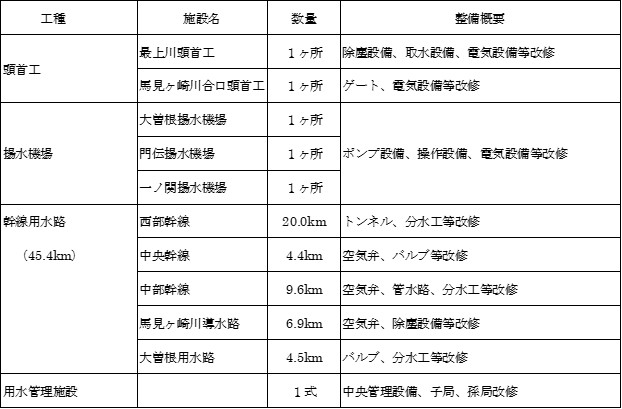

最上川中流農業水利事業により造成した施設の老朽化に対応するため改修するもので概要は以下のとおりである。

| ○関係市町村: | 山形市、上山市、天童市、山辺町 |

| ○計画面積: |

4,120ha (水田 3,474ha、畑515ha、その他131ha) |

| ○主要工事(施設概要): |

| ○事業費: | 30億円 |

| ○工期: | 平成15年度~平成20年度 |

7.豊かな水と先人への感謝

最上川中流土地改良区は最上川中流農業水利事業の推進と完成後の施設の管理受託を行うことを目的として、昭和43年6月に設立準備委員会が組織され、昭和44年9月に認可・設立となった。(設立当時の土地改良区面積4,724ha、組合員7,465名)

最上川中流土地改良区では、山形市近郊における農業用水を一手に管理する土地改良区として、水に願いと感謝を捧げることの必要性を感じ、春は一年間の水の潤沢と安全ならびに豊作を祈り、秋には一年の収穫と無事故を感謝する利水豊穣祭を昭和63年から毎年行っている。

春の祈願祭は最上川の水がはじめて山形盆地に顔をみせた4月22日を祈願祭の日と定めて、役職員の代表が馬見ヶ崎川源流地の蔵王山の守り神を祀る蔵王権現社に参拝、最上川中流農業水利事業の工事にたずさわり、事故の犠牲となられた方々の慰霊の碑に合掌するとともに、最上川・馬見ヶ崎川の両頭首工に献酒したあと利水豊穣の碑の前で一連の儀式が行われる。

秋の感謝祭は、これまで長い間にわたり農村社会の習慣として行われてきて、現在も行われている旧暦10月1日の「刈り上げ」の日に、その伝統行事に準じた内容で実施している。この日は、祈願祭と同じように蔵王権現社ほかを巡り、献酒・お供えをして感謝の意を表すとともに、利水豊穣碑に山海の珍味に五穀をお供えし、関係官庁の代表者ともども、この一年間の収穫と各施設の稼働に感謝の気持ちを捧げるのである。

利水豊穣碑は国営事業の完工を祈念して、当時の理事長丹野茂治が撰文・揮毫した「利水豊穣」を刻み、昭和61年5月土地改良区会館構内に建立された碑である。碑文は、最上川中流農業水利事業によってこの地に導水された豊かな水を、効率的に有効に利用し私たち人間が生きていく上で必要欠くことのできない食物が豊かに実ることを願って撰文された。

引用文献

1.最上川中流事業誌 東北農政局最上川中流農業水利事業所

2.最上川中流土地改良区管内図 最上川中流土地改良区

3.最上川中流土地改良区施設管理図 最上川中流土地改良区

4.山形セルリー団地の写真 最上川中流土地改良区

5.利水豊穣祭の様子の写真 最上川中流土地改良区

参考文献

1.最上川中流事業誌 東北農政局最上川中流農業水利事業所

2.国営造成土地改良施設整備事業竣工記念最上川中流 東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所

3.最上川中流土地改良区史 最上川中流土地改良区

4.農業⽔利施設等を活⽤した小水力発電施設導⼊の手続き・事例集

令和3年9⽉農林水産省農村振興局水資源課 国土交通省水管理・国土保全局水政課

2024年10月31日公開

(出典:最上川中流土地改良区管内図)