この那須野ヶ原開墾の話は、初期の明治政府の事情を幾重にも反映しています。ここでそれに言及するスペースはありませんが、松方正義の思惑と関係する事項を、歴史家からの反論の出ない常識の範囲で整理してみます。

a)明治初期の財政収入

幕末から大政奉還までの時代を動かしたエネルギーは、(乱暴に言えば)列強の植民地化に抵抗するための幕府否定=尊皇攘夷というイデオロギーが沸騰したものでした。尊王(天皇を中心とした国づくり)と攘夷(外国を追い払う)という何の脈絡もない思想がスローガン化され、幕府を倒すことが目的化されたと言ってもいいでしょう。

したがって、最後の将軍である徳川慶喜が大政奉還をした時に慌てふためいたのは、むしろ官軍側でした。どういう国にするのか、どうやって列強の侵略に抵抗するのか、財政はどうするのか。

司馬遼太郎の『歳月』には、維新後、太政官となった江藤新平が岩倉具視に廃藩置県を建言するシーンが出てきます。「わが国の歳入はわずかに1100万石にすぎませぬ」と江藤が言います。岩倉は目をみはります。「岩倉ら倒幕の巨魁たちは日本が生み出す年間収入も知らなかった」と司馬は書いています。

1石5両として「わずか5500万両」。当時の1両(1円)は現在の金額で1万円前後*らしいので、この話が事実だとすれば、当時の財政収入は、現在の金額でわずか5500億円程度ということになります。

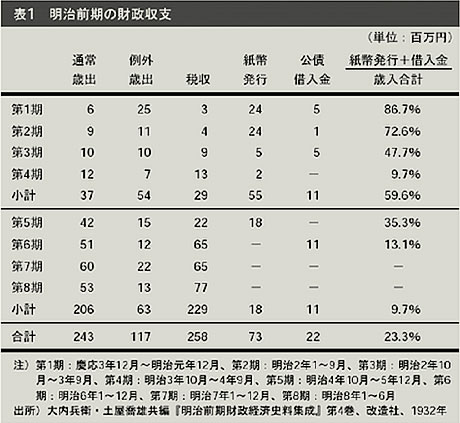

また、下表は維新より明治8年までの財政収支を示したものですが、8年間の税収の合計は約2億6千万円。1年あたりの平均は3200万円(万両)程度、つまり現在の金額で3000~5000億円ということになります。

例えば、現在の国家の税収は約42兆円、大阪府の府税が約1兆円(ともにH15)ですから、大阪府の半分程度の収入しかなかったことになります。「たったこれだけの金で世界の強敵をむこうにまわして一個の強国をつくりあげるなどは、夢のごときもの」(『歳月』より)。しかも、このわずか5500万両の中から、半分の2731万両余りが華族や士族の俸禄として消えてゆく。ゆえに「廃藩置県」を断行すべしと江藤は岩倉に迫るのです(ちなみに廃藩置県は明治4年に決行されました)。

これは小説の話ですが、当時の財政資料を見ても、極端な財政難であったことは確かでしょう。

いささか乱暴な例えですが、明治維新とは、倒産寸前の会社の若い社員達が、社長退陣を求めるクーデターを起こしたのと似ています。社長は経営権を社員達に譲る(大政奉還)。困るのは、譲られた社員達。どんな会社にするのか、どう建て直しを図るのか。しかも、社長は退陣しても古くからの重役連中の高い給料は払い続けなければならない。

革命を起こしてから、国のあり様を考える。したがって、明治は、徹底的なリアリズムが要求された時代でした。

※現在価格は、『明治初期の物価と現在換算価値』 参照

b)岩倉使節団の見た外国の農業

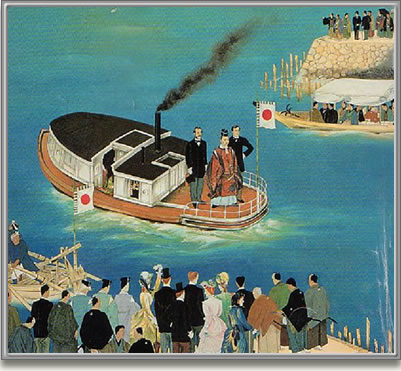

岩倉使節団(明治4年―――革命後の激動時、新政府の要人の8割が内政を放り出したまま2年間も外遊視察するという世界史上稀に見る珍事は、<どうしたら国を富ますことができるか>という、ほとんど危急存亡の念に駆られた決断だったはずです。

■岩倉大使欧米派遣」 <山口蓬春画>(明治神宮絵画館蔵)

新政府の要人とはいっても、つい昨日までちょん髷を結い、新撰組などと闘ってきた各地方の藩士達です。モウモウたる黒煙を上げる紡績工場、鉄道や巨大汽船、ビルディングなど、当時、重工業を中心とする第二次産業革命の真っ只中にあった先進国の繁栄ぶりを目の当たりにした驚きはいかばかりだったでしょう。

■「ウレッチン」邑ノ「ビスケット」製造場

その岩倉使節団の記録は、現在も『特命全権大使欧米回覧実記』(岩波文庫全5冊)などで読むことが出来ます。渡米の後、欧州11カ国をめぐる視察の旅は、風土気候に始まり、都市の景観や国土の自然、政治制度、産業経済、風俗、宗教、財政、軍事などあらゆる事象におよぶ克明な記録が、あたかも百科全書のごとく綴られています。この使節団の見聞や報告が、後の日本近代化に果たした役割は図り知れないものがあります。

さて、彼らは欧米の農場や農業をどう見たのでしょうか。『欧米回覧実記』に関する研究書の多くは、工業や法制度、軍隊や教育などについての考察が多く、農業についてはほとんど出てきませんが、原文を読むと、かなりの部分を農業の観察に費やしています。

「米国は、諸業みな振興するといえども、その主なる利益は農業の産物にあり」とし、「農牧の利は泉の沸くがごとし、近年また南方に蚕桑の業を興し、駸駸(しんしん)として緒につく、(中略)農作の利益は、欧州交易最一の品たり」と機械化の著しい米国の大規模農業の隆盛を称えています。

またフランスは、「1852年より62年までに420万町歩(ha)の耕地を増加せり」、ドイツは「殊に農業国と称す、その開墾地の数はフランスに及ばざれども、農学校の増加は最も多し」、英国については「元来この国は土地の質磽瘠(こうせき)にて耕稼に適せず、土地狭小なりしに、(中略)すでに1866年より埋樋の法にて卑湿の地を乾かし、或いは山岳の荒地を開き、67年間に百万町歩(ha)にも及ぶ」と開拓の利を説いています。

また、英国農業の進歩は「まったく貴族の勧奨による」とし、12月から3月の農閑期はロンドンで過ごし(議会など)、「農時には帰田し、農業を督する」といった英国貴族の生活に関心を寄せています。

周知のごとく、欧州の農地の多くは少数の貴族によって占有されていました。王族や貴族といえば、すなわち農場主を指します。ところが日本の封建制度においては、藩主や武士階級は農地の私有を認められておらず、明治維新後に華族となった人々も、俸禄は残りましたが、農地の支給はなかった。

明治5年、これまでの年貢制から土地の私有を認め、地代を納めるという税制の大改革が行われます。そして、土地代に3%の税がかけられました(明治10年からは2.5%に軽減)。前掲「明治初期の財政収支」の表で、明治6年から税収が3倍近く増え、その後安定しているのはこのためです。

余談ですが、このときの地価はどのようにして決めたのでしょうか(これまでは土地売買がなかったので土地価格という概念もなかったはずです)。新しい地代による税収は、これまでの年貢による収入を下回るわけにはゆかないので、年貢の総量から逆算したようです。つまり、<年貢の総量>=<地租>に近くなるように土地の相場を決めたらしい。これは相当に高いものであったらしく、現在の東京駅あたりの土地は誰も買い手がつかず、無理やり三菱に買わせたなどという話が残っています。ひょっとしたら、外国人が驚く日本の地価の高さは、この時から発生したのかも知れません。

さて、いずれにせよ、この欧米の視察旅行で、日本の指導者たちは殖産興業と農地開拓の重要性を嫌というほど思い知らされたことになります。その政策の最も熱心な推進者が大久保利通でした。

政府の年間工事費が100万円前後だった時代に、安積疏水の工事に40万円という巨額の費用をかけたのは大久保の強靭な信念だったともいえます。その大久保の一番弟子とも言うべき人物が松方正義でした。

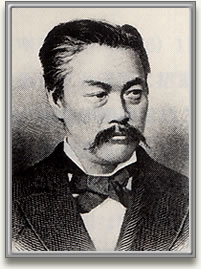

■松方正義

その松方も、明治11年、勧業局長兼フランスの万国博覧会の副総裁として渡欧し、各国を視察して回っています。安積疏水の起工式に出席した松方に、那須野ヶ原の運河計画を伝えたのが明治12年。欧州から帰国して間もない頃のことでした。彼の「この地は欧米型の大農場経営が適している」という言葉は、開拓論者であった大久保による影響と松方自身の欧州視察で得た信念が言わせしめたものでしょう(この時同行していた伊藤博文もまた、岩倉使節団のメンバーでした)。

そして明治13年、子爵・三島通庸が旧薩摩藩士らの同志と結成した肇耕社(ちょうこうしゃ)に1037ha、印南丈作と矢板武らの那須開墾社に3000haの払下げが行われたのです。