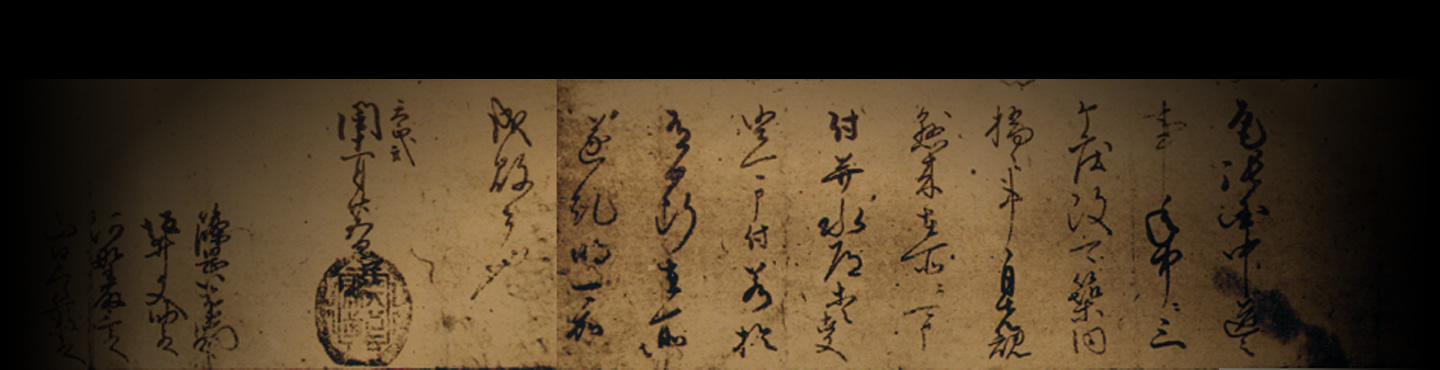

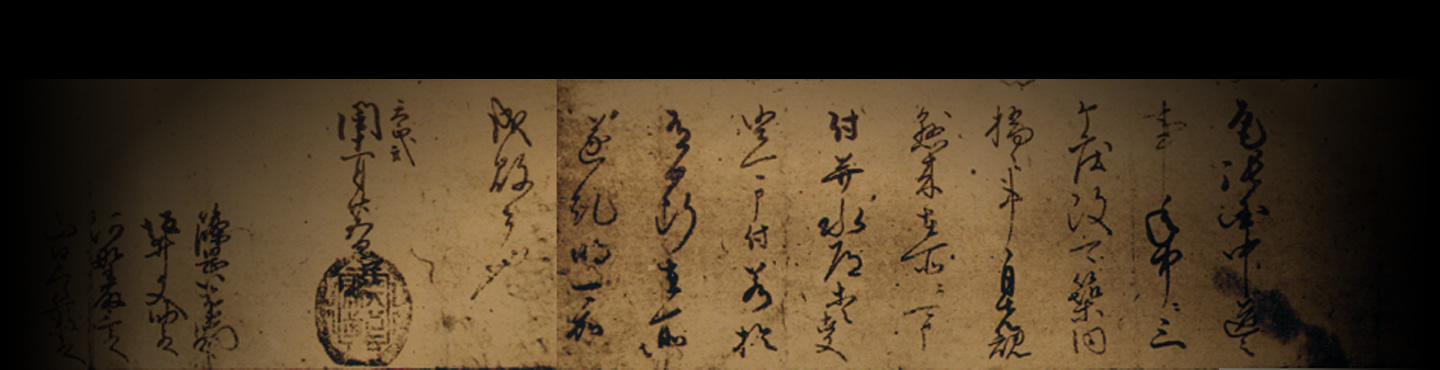

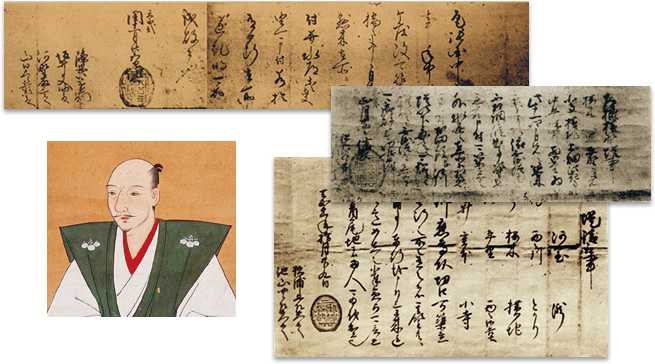

上から信長の書状(天正2年)、

上から信長の書状(天正2年)、

信長の書状(天正3年)、

信雄(信長の二男)の書状(天正11年)

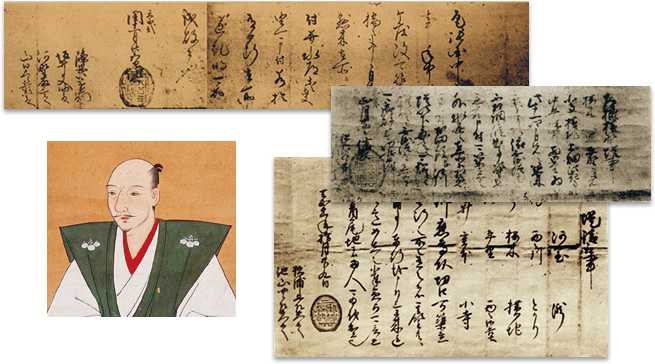

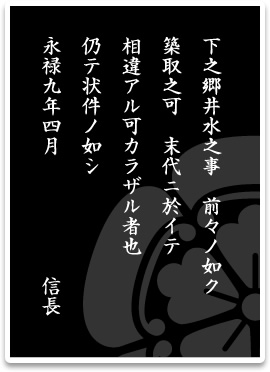

上の永禄9年(1566)は桶狭間の合戦の6年後。信長が32歳の時のものである。この書状は杁守であった森家の所蔵であったが、安永年間の火災で燃えてしまった。信長はこのほかにも下写真の書状のように、工事を指示する書状を何通も出している。

上の永禄9年(1566)は桶狭間の合戦の6年後。信長が32歳の時のものである。この書状は杁守であった森家の所蔵であったが、安永年間の火災で燃えてしまった。信長はこのほかにも下写真の書状のように、工事を指示する書状を何通も出している。

信長が安堵したという下之郷立切と五条川(愛知県西春日井郡春日町下之郷)。立切とは堰のこと。この立切は信長の居城であった清洲城の北2kmで取水していた。現在は宮田用水によってパイプラインで配水されるが、同地の取水は慣行水利権によって認められている。

信長が安堵したという下之郷立切と五条川(愛知県西春日井郡春日町下之郷)。立切とは堰のこと。この立切は信長の居城であった清洲城の北2kmで取水していた。現在は宮田用水によってパイプラインで配水されるが、同地の取水は慣行水利権によって認められている。

昭和初期の大江用水。当時、7,000ha以上を灌漑していた(現在は4,400ha)。なお、大江匡衡は藤原道長に仕えた漢学者であり歌人でもあった。妻の赤染衛門も紫式部や清少納言ととともに平安中期を代表する歌人。「やすらわで寝なましものを小夜ふけて……」の百人一首でも名高い。

昭和初期の大江用水。当時、7,000ha以上を灌漑していた(現在は4,400ha)。なお、大江匡衡は藤原道長に仕えた漢学者であり歌人でもあった。妻の赤染衛門も紫式部や清少納言ととともに平安中期を代表する歌人。「やすらわで寝なましものを小夜ふけて……」の百人一首でも名高い。

右は若き日の織田信長が下之郷という集落の水利権を保証したものである。驚くべきことに「末代において」の文面どおりこの集落の水利権は440余年を経た現在も生きている。

唐突ながら―― 私たちが社会をつくって暮らしている理由は何であろうか。人は昔も今も食べるために働く。道路や家がなくとも死にはしないが、食べずして生きてはゆけない。食糧をなくした社会は、法や武力で統制できない。極論すれば、社会とは人の口に食べ物を運ぶ仕組みであると言えよう。

日本の古代政権は、西洋のように宗教や武力ではなく、農地開発によって政権を拡大していった。稲作による社会づくり、つまり、灌漑水路によって食糧の安定を図るという、まことに平和的かつ理にかなった国づくりであった。

1001年、尾張国司・大江匡衡は、木曽川派流の河川を改修して水を引き込み、一宮、稲沢を南下して、尾張平野を南北に貫通する一大用水を造った。

アフガン難民の例を出すまでもなく、農民の喜びがいかほどであったか想像に難くない。彼らはこの業績を称え「大江用水」と名づけた(今も現役)。これが宮田用水の前身である。大江匡衡は、いわば平安時代のドクター・サーブであったことになる。

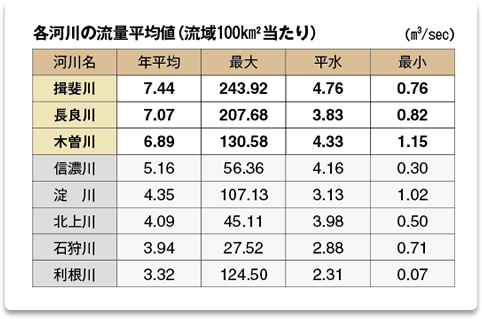

しかし、中世までの尾張平野は、木曽川が犬山の地から七筋に分かれ、あちこちに乱流していた。木曽川の流出量は全国でもトップクラス。広大な平野ながら、河道定かならず大雨のたびに氾濫していた。

鎌倉時代の中頃から世界的に気温が低下したらしく、全国的に飢餓が広まってゆく。古書にも 「去んぬる文永年中、炎旱日久しくして(中略)美濃・尾張殊に餓死せしかば、多く他国へと落ち行きける」(『沙石集』)などとある。この世に飢死ほど悲惨なことはなかろう。干ばつのたびに多くの死者が出るなら、それは、社会とは言えない。尾張国とはいっても、それは地形状のエリアを指すに過ぎず、文明的骨格があったわけではないことが分かる。

「農」の乱れは社会の乱れである。朝廷や幕府の統制は及ばず、全国で騒乱が発生、世は群雄割拠する戦国時代へと突入してゆく。

戦国大名の主な仕事は戦いではなく、いかに洪水と日照りから農を守るか、つまり、治水と利水(灌漑水路)であった。稀代の革命児であり日本史において鬼神のような働きをした信長とて、書状が示すように領地の灌漑には細やかな配慮をしている。

武田信玄、加藤清正、羽柴秀吉……、優れた戦国大名はまた卓越した土木家であり、自国の生存基盤を確立していった。

しかし、我らが尾張平野はどうであったか。

愛知が生んだ三英傑はいずれもこの地を離れている。今となっては想像することも難しいが、この尾張平野は、同時代の関東平野と同じく大河川の氾濫原野であり、あまりに広大すぎて手の施しようがなかったのである。