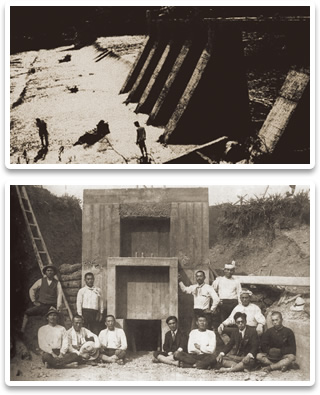

高時川合同井堰の誕生

高時川合同井堰の誕生

餅の井落しは、大正11年に続いて13年も行われ、さらに昭和8年には16回も繰り返された。

さすがに関係者の間でも、合同堰や近代的な分水施設を造るといった抜本的改善が真剣に検討されるようになる。

幻の湖北総合開発計画

幻の湖北総合開発計画

しかし、戦後になると事情が変わる。食糧増産政策のため琵琶湖周辺の平野では犬上ダムの建設(昭和21年)や琵琶湖の内湖干拓(同22年)など大規模な農業基盤整備事業が次々と実施されていった。

この平野でも国営湖北土地改良事業計画が持ち上がることになる。この計画では余呉湖を洪水と治水を兼ねたダムとして利用し、高時川、草野川、姉川において それぞれ上流に貯水ダムを造り、伊香、東浅井、坂田の三郡と長浜市の農地約1万haに土地改良事業を施すというものであった。

昭和30年頃、この計画は農林省に上げられ、審査を受ける段階にあった。

しかし、すでに時代は経済成長を迎えており、この地の基幹産業であった養蚕は斜陽化する過渡期にあった。計画は経済効果を重視した総合開発計画へと練り上げられてゆく。

世紀の大事業・国営湖北土地改良事業

世紀の大事業・国営湖北土地改良事業それにしても、いったい誰がこんな奇抜な発想を思いついたのであろうか。国内はおろか、海外にもほとんど例はないという。

繰り返しになるが、この平野に流入する河川の流域面積は水田の五倍程度。流域面積も雨量も変えようがない。しかし、平野の傍には、膨大な流域を持ち、いかなる渇水でも汲めど尽きぬ巨大な水源があることに気づいたのだ。

琵琶湖である。しかも、琵琶湖のすぐ上にはダムとして計画された余呉湖がある。琵琶湖の水を余呉湖に吸い上げ、平野全域に配ればすべてが解決する。それぞれの川に貯水ダムを造る必要もなくなる。流域に、山だけでなく日本一の湖を加えたのである。

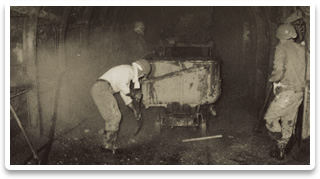

昭和38年、国の直轄調査地区に採択される。そして、同40年、4世紀にわたってこの地を苦しめ続けた矛盾の解決、世紀の大事業と言われた国営湖北土地改良事業が始まるのである。

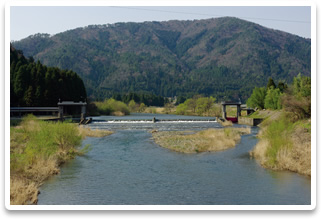

琵琶湖から余呉湖に吸い上げられた水は、余呉川、高時川の水を補い、さらに草野川に導水され、それぞれの田畑を潤す。これほど理にかなった事業があろうか。

これでようやく、この平野は永遠に水不足から解放されることになったのである。

しかし、余呉湖はほぼ完全な閉鎖性水域であり、数々の固有種が生息するなど学術的にも貴重な湖であった。この湖の活用に際しては、徹底的な生態系調査が行なわれ対策が講じられた。

そして、当時としては先鋭的な技術が投入されることになる。30数ヶ所に及ぶ雨量計、水位計、流量計などの情報をテレメーターで中央管理事務所に集める。そして、その情報処理に基づく指令を、テレコントロール装置により取水施設や18ヶ所の分水工に伝達し操作するという近代的情報工学の手法を駆使した水管理システムが装備されたのである。

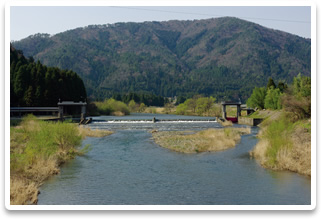

この事業により、余呉川、高時川、草野川の全部の井堰が統合され、すべて近代的な水路に塗り替えられた。

いわばこの平野は、戦国時代の水利体制から、一挙に全国最新鋭の水利システムに変貌したことになる。

この事業は22年の歳月を費やして、昭和62年3月に完了した。