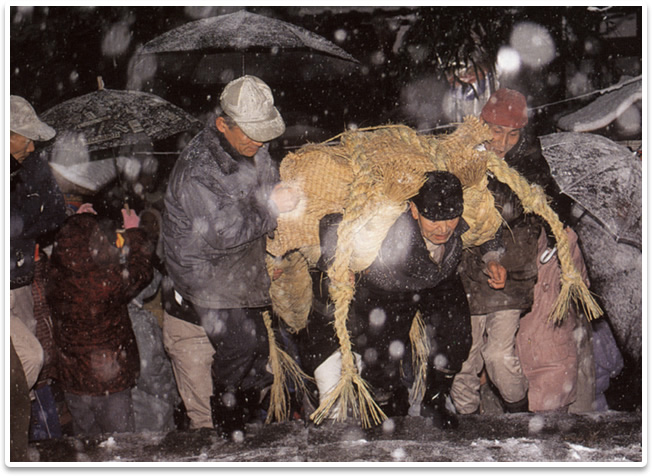

「お水取り」とは言わずと知れた東大寺二月堂の行事。3月某日、堂の傍にある「若狭井」の香水を本尊(十一面観音)に捧げる儀式である。752年から今日まで、1度も絶えることなく続けられてきた。

その「お水取り」の10日前に若狭・小浜市の神宮寺一帯では「お水送り」という行事が行われる。伝説では若狭の水を10日かけて奈良に届けるという。

このことについて白洲正子が『十一面観音巡礼』でこう述べている。「十一面観音のお堂を造った時、優秀な土木の技術者を若狭から招いて、井戸を掘らせたのではなかろうか」。

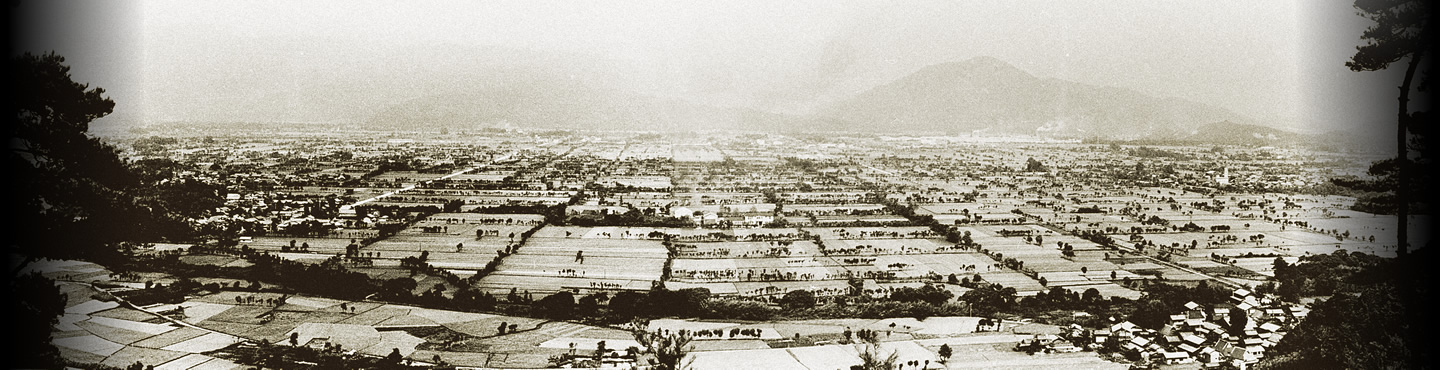

そして、この井戸は「東山の山麓には、つい最近まで田圃があり、用水として不可欠のものであった。(中略)その泉が山崩れか、旱魃で涸れたのを、若狭の人々(おそらくは帰化人)が改築し、再びいい水が出るようになった」と、若狭から奈良に至る灌漑技術の伝播を示唆している。

十一面観音の起源は、天候や雨水を支配し、一旦怒れば生き物や草木をも滅ぼす十一荒神だという。その十一荒神が「血の中を流れるもろもろの悪を滅して、菩薩の位に至った」らしい。どこかこの平野の水利をめぐる歴史と恐ろしいほど重なってきはしまいか。

昭和62年、旧国営事業が完成し、真新しい水路を流れてくる豊かな水を見て、ある老人は手を合わせ、涙をためながら言ったという。「観音様が願いをきいてくれはった」。

事実云々よりも、その解釈は疑いようもなく正しかろう。

またそういう敬虔な心のありようこそが、紛れもなく十一面観音の里・湖北の風土であるに違いない。